![e13-317[1].jpg e13-317[1].jpg](/u/cms/www/201802/2813345702q2.jpg)

鲁迅于做旧体诗,实在说来,并无多大的兴致,也没下过专门功夫,许广平说他:“虽工而不喜作。偶有所作,系应友朋要请,或抒一时性情,随书随弃,不自爱惜。”(见许寿裳《鲁迅旧体诗集序》 引) 此处除了首句的首二字,都是可信的。何以不爱作?原因应是多方面的,其他撇开不论,一个主要缘故,是他对于唐以后的旧诗估价较低。他在致杨霁云信中说:“我以为一切好诗,到唐已被做完,此后倘非能翻出如来掌心之‘齐天大圣’,亦大可不必动手。”(《鲁迅全集》 第十三卷307页) 这一说法,以其口气之俏皮,造语之形象,使人一读不忘。但细究之,其实也是个“老生常谈”,并无新鲜意思。他的老师太炎不是早说:“宋世诗势已尽”,“唐以后诗,但以参考史事存之可也,其语则不必诵”;至于近人之作,则“比于马医歌括”,“与杯珓谶辞相等”(章太炎《国故论衡·辨诗》)。鲁迅很受太炎影响,这种诗学观,不用说,也是从他老师来的。职此之故,鲁迅做旧诗不很起劲,也就可以理解了。

不过,鲁迅所作旧诗虽无多,有些倒是不妨可以看看的,在新文学家中,尤属翘楚之一。鲁迅所作旧体诗共七十余首,大体有两种,即:一、比较正式的诗;二、游戏之作。前者虽是用心之作,下笔颇矜严,学“郁怒清深”的龚定盦,风神之间,有时也有几分似处 (沈尹默说)。但我认为这类作品,其实是并不值得多么推崇的,毕竟,鲁迅生平用力之处,并不在此。后一种游戏之笔,则是宋人所谓的“嬉笑怒骂,皆成文章”,鲁迅作此种诗时,自己往往不大重视,而态度轻松,反而更妙。写这类诗,鲁迅“以文滑稽”,随手拈来,涉笔成趣,多数的时候,对他所不喜之人或仇敌,作一种不掩饰的有时是谑虐的挖苦和揶揄。这充分表现了鲁迅的“幽默”。

鲁迅作这类诗最喜的办法,便是所谓“活剥”,即取古人之作,依样而葫芦之,有时天机凑泊,至为佳妙。如《吊卢骚》:“脱帽怀铅出,先生盖代穷。头颅行万里,失计造儿童。”这是剥王士禛 《咏史小乐府》的:“长揖横刀出,将军盖代雄。头颅行万里,失计杀田丰。”王诗咏袁绍,鲁迅剥以吊卢梭,中西杂糅,读之极为鲜新。

不过,鲁迅剥古诗最有名的,也许是《吊大学生》:“阔人已乘文化去,此地空余文化城。文化一去不复返,古城千载冷清清。专车队队前门站,晦气重重大学生。日薄榆关何处抗,烟花场上没人惊。”所剥之古诗,是人人皆知的《黄鹤楼》,所以效果极佳。凡活剥古诗,必须古之名篇,要让读者见了,一望而即知,作会心的微笑,否则东猜西索,“钦其宝莫名其器”,效果登时就大减了。鲁迅所剥的这首,正是如此。

必须说明,这一种手法,在古人早已用过,且亦不限于诗,正经正典皆有。如明人拟《论语》,所做的《粥经》云:“小子何莫吃夫粥? 粥可以补,可以宣,可以腥,可以素。”即可为之绝倒。这且不论,就是活剥崔颢的诗,在晚明张岱的《陶庵梦忆》卷六“噱社”条,也有了先例:“沈虎臣出语尤尖巧。仲叔候座师收一帽套,此日严寒,沈虎臣嘲之曰:‘座主已收帽套去,此地空馀帽套头。帽套一去不复返,此头千载冷悠悠。’”但这只有前半首。不仅于此,后来章太炎也剥过此诗,而亦在鲁迅之前,喻血轮《绮情楼杂记》记之云:“项城欲称帝,黎元洪被软禁瀛台,太炎尝改昔人诗吊之。诗云:‘此人已化黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白狼千载空悠悠。晴川历历汉阳树,芳草萋萋白鹭洲。日暮乡关何处是,黄兴门外使人愁。’项城因是防之益严。”只是欠佳妙,逊于其弟子之作。为鲁迅旧诗做注解的,都未注意及此。

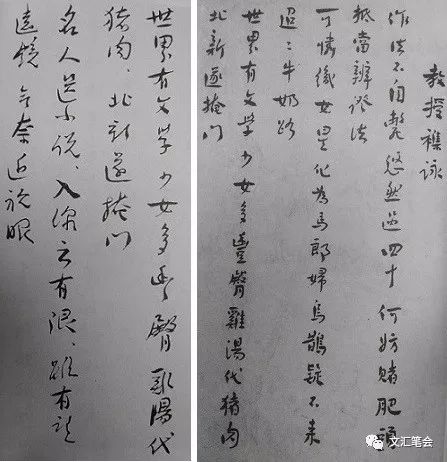

鲁迅旧体诗的“谑语”,尤多见于“打油”。凡“打油”之作,最宜于用俚俗字面,或当时口语,流行的“新名词”,诸如此类。要而言之,一般“雅诗”所忌讳的,正是“打油诗”要的。鲁迅最好玩的“打油”诗,笔者认为,应推其《教授杂咏》五绝四首:“作法不自毙,悠然过四十。何妨赌肥头,抵当辨证法。”“可怜织女星,化为马郎妇。乌鹊疑不来,迢迢牛奶路。”“世界有文学,少女多丰臀。鸡汤代猪肉,北新遂掩门。”“名人选小说,入线云有限。虽有望远镜,无奈近视眼。”

据《鲁迅日记》,前二首作于1932年,后二首作于次年,非同时之作。许寿裳《我所认识的鲁迅》指出其本事云:“第一首是咏玄同,第二首咏赵景深,第三首咏衣萍,第四首咏六逸。”钱本是鲁迅的老友,早年关系很好,后来才闹翻的。钱的性格爽朗,也欢喜乱开玩笑,在与周氏兄弟的信里,多有荒唐语;而鲁迅亦喜与之嘲诙。这一首却颇不同,因为此时二人关系已非昔比,其中“何妨赌肥头”一句,语已不堪。据 《两地书》 第一二六通,鲁迅一九二九年去北京看望母亲,钱玄同来看他,他就说钱“胖滑有加,唠叨如故”,自己因“时光可惜,默不与谈”。鲁迅平时本反对人身攻击,但轮到他自己,却也往往忍不住“犯戒”,自相矛盾了。专与之作对的苏雪林,即以此为其罪之一条,来批评他 (见苏雪林《我论鲁迅》第23页)。

鲁迅另有一首《赠蓬子》,亦谑人之貌:“蓦地飞仙降碧空,云车双辆挈灵童。可怜蓬子非天子,逃去逃来吸北风。”据云姚的鼻孔很大,并且朝天 (借用古语,可云“鼻而刺天”),末句谓此。这与前引 《绮情楼杂记》中所载的胡适嘲杨杏佛大鼻子诗,同为“恶谑”,是可以一比的:“人人有鼻子,独君大得凶。直悬一座塔,倒挂两烟囱。亲嘴全无分,闻香大有功。江南一喷嚏,江北雨濛濛。”

《教授杂咏》 第二首奚落赵景深,最有巧思。赵景深曾附和梁实秋,反对鲁迅的“硬译”,提倡“顺而不信”。这使得鲁迅至为不快。而赵却将契诃夫小说《樊凯》(即通译《万卡》)中的英文Milky Way译作了“牛奶路”,乃是一“巨谬”,所谓“迢迢牛奶路”者,指此。但这也暗套了古诗的“迢迢牵牛星”,为变相的“活剥”。因赵不识西典 (此典之详,可见《鲁迅全集》第四卷355页所说),杜撰出“牛奶路”,鲁迅乃故意又用曲笔丑之,把牛郎之妇(织女)写作了“马郎妇”。这看似胡扯,其实亦有出典。“马郎妇”即佛书所谓的“锁骨菩萨”,《海录碎事》 卷一三云:“释氏书:昔有贤女马郎妇于金沙滩上施一切人淫,凡与交者永绝其淫。”(关于此典,今人讨论已多,姑从略) 鲁迅好读杂书,所以顺手拈来,而为此“马牛风”。文字之修辞机趣,贵能随处触发,所以为妙。

在大多数人印象中,鲁迅是比较的肃穆森严的,如徐梵澄《星花旧影》即云其神情之间,大似老聃新沐,“方将披发而干,慹然似非人”。这固然是不错的,但这其实也只是其一面。而据友人回忆,鲁迅也是最没正经,写信做诗,皆多谑语。在日本时,鲁迅写过一“讨债信”,有如是句子:“试开‘押入’(日本的壁橱),剩一碗之烹鸡;爱道‘出张’(即出差),着双灯之胖裤。”这是纯乎玩笑的“骈四俪六”。又与许广平恋爱时,写的谑许的信,其中有句云:“言念及此,不禁涕下四条。”所谓“涕下四条”,是指下泪“两条”而鼻涕亦“两条”也。

林语堂有篇好玩的文章《一个准科学的公式》,在此文中,林从四个方面即现实感、梦想、幽默感和敏感性,给中外的大文学家打分,在幽默感上,莎士比亚得三分,雪莱得一分,李白、杜甫各得二分,苏轼则独得四分,为最高分。鲁迅下世时,林语堂又作过《鲁迅之死》,用了一种戏笔,寓庄于谐,作“驴鸣吊”,只可惜没为鲁迅打分。——假如为鲁迅打分,鲁迅的幽默感,不知当与谁为比?

文:王培军

编辑制作:王秋童

*文汇独家稿件,转载请注明出处。