1962年丰子恺与朱幼兰在杭州虎跑弘一大师纪念塔前

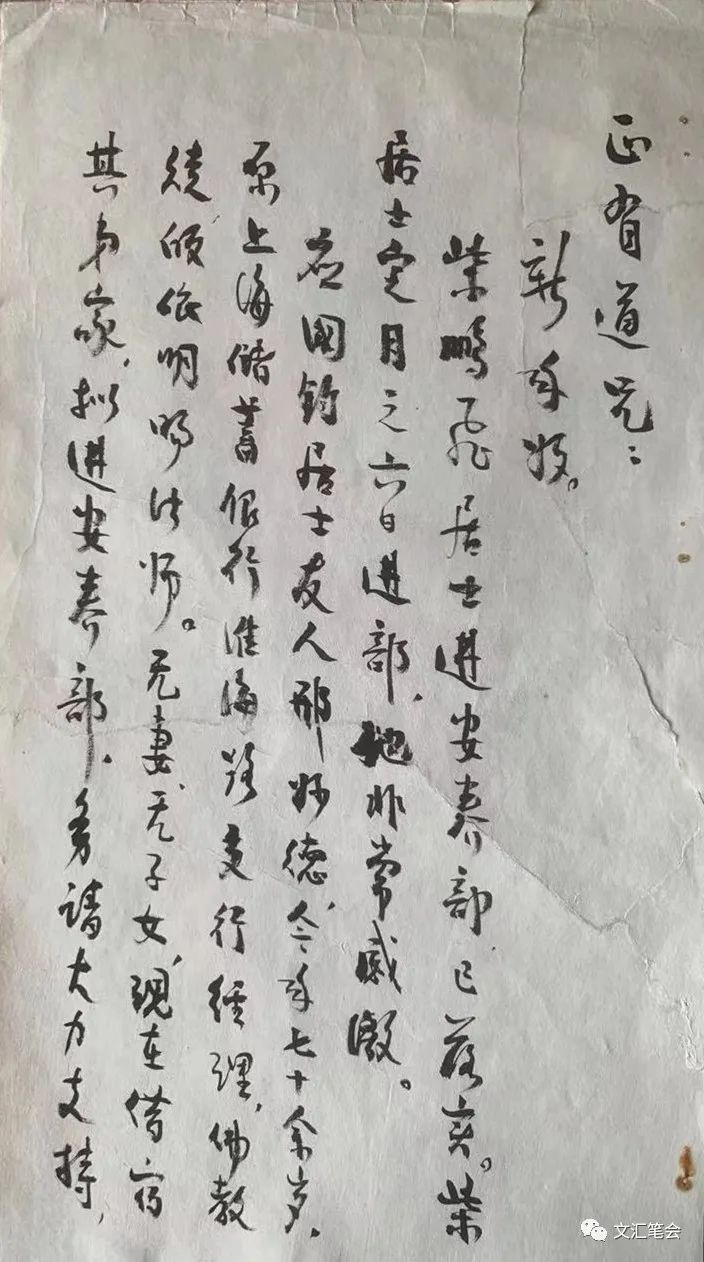

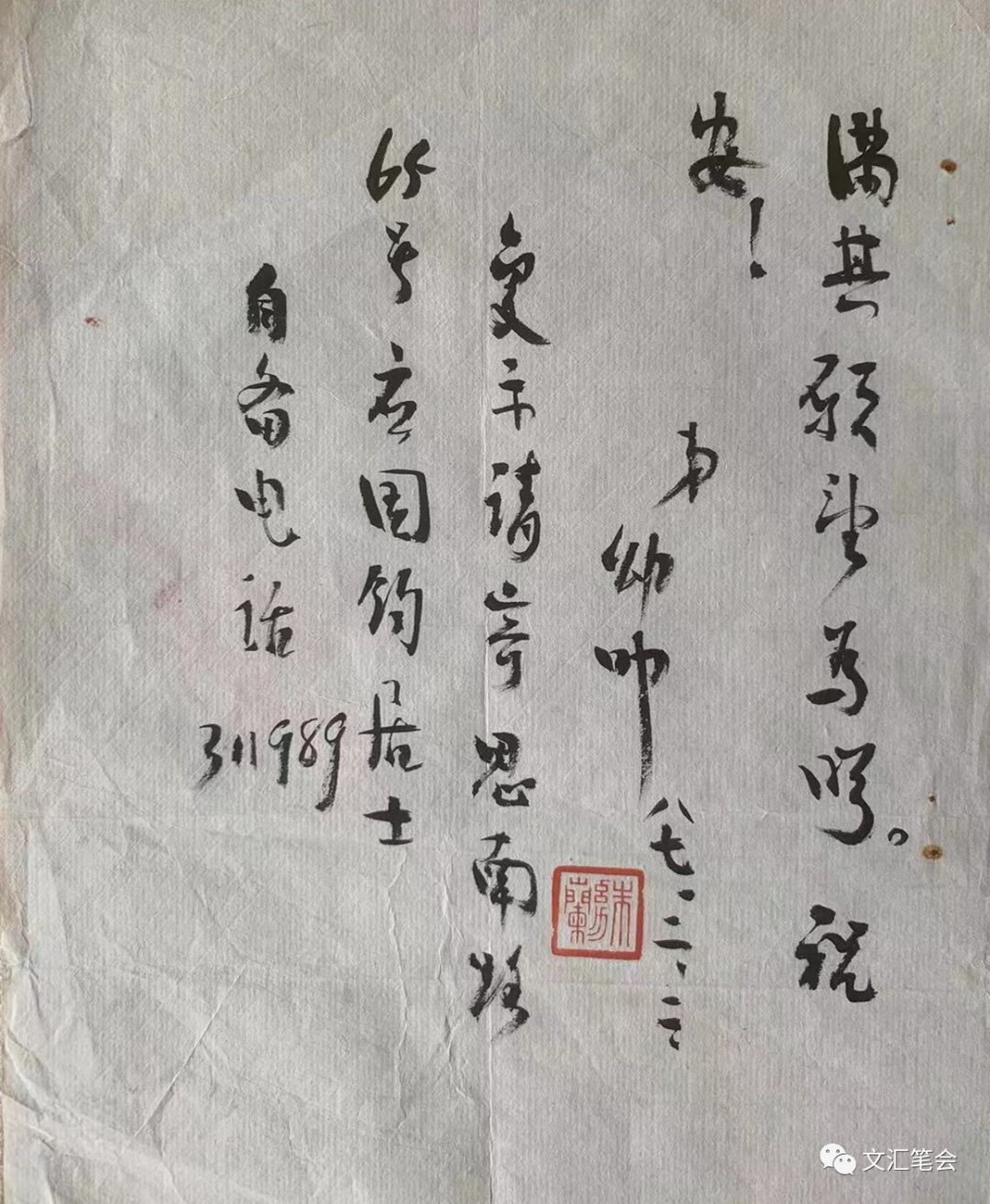

近日有缘,笔者于无意中入藏了一件“小名头”的墨笔书札,朱幼兰致书“正有道兄”,写在两片随意裁切的白宣纸上,而且纸上还有破损修补的痕迹。写信者朱幼兰是丰子恺的挚友,并不著名,但参与《护生画集》的诗文创作,虽然我以前曾在写丰子恺的文章中数次提到他,可是对他的书法毕竟关注不多。再加该信札的出让者也非我熟悉的朋友,所以我起初对此品相不佳的书札也有疑虑,后一想,朱幼兰居士的哲嗣、年已耄耋的朱显因先生,与我同为丰子恺研究会成员,平日也时有通问,何不请教一下朱先生?于是我将信札的图片发给朱先生鉴定。朱先生看后确认“是父亲的手迹”,而且还告诉我受信者叫“李正有”,他以前见过,是上海市佛教协会安养部的负责同志。我闻之就放心地将此札入藏了。

正有道兄:

新年好。

柴鹏飞居士进安养部事已落实。柴居士定月之六日进部,他非常感激。

应国钧居士友人邢妙德,今年七十余岁,原上海储蓄银行淮海路支行经理,佛教徒,皈依明暘法师。无妻无子女,现在借宿其弟家,拟进安养部,务请大力支持,满其愿望为盼。祝安!

弟 幼 叩

八七、二、二。

复示请寄思南路65号应国钧居士。自备电话311989

朱幼兰这封信写于一九八七年,这也是上海市佛教协会安养部成立之年。据朱显因先生转告,佛协安养部当时地处宛平南路近斜土路,是专为佛教界年老的居士、孤老归养送终之所,相当于如今之养老院。我查了一下,当时的安养部原址为宛平南路四百六十五号,即今之上海市第一社会福利院所在地。朱幼兰青少年时因受母亲的影响,十七岁即皈依于印光法师。身为居士,他长期热心于佛教事业,晚年曾担任上海市佛教协会副会长,写此信时应就是担任副会长期间。此信也显示了他当年悉心关照并极力推荐几位孤老居士入安养部之情。

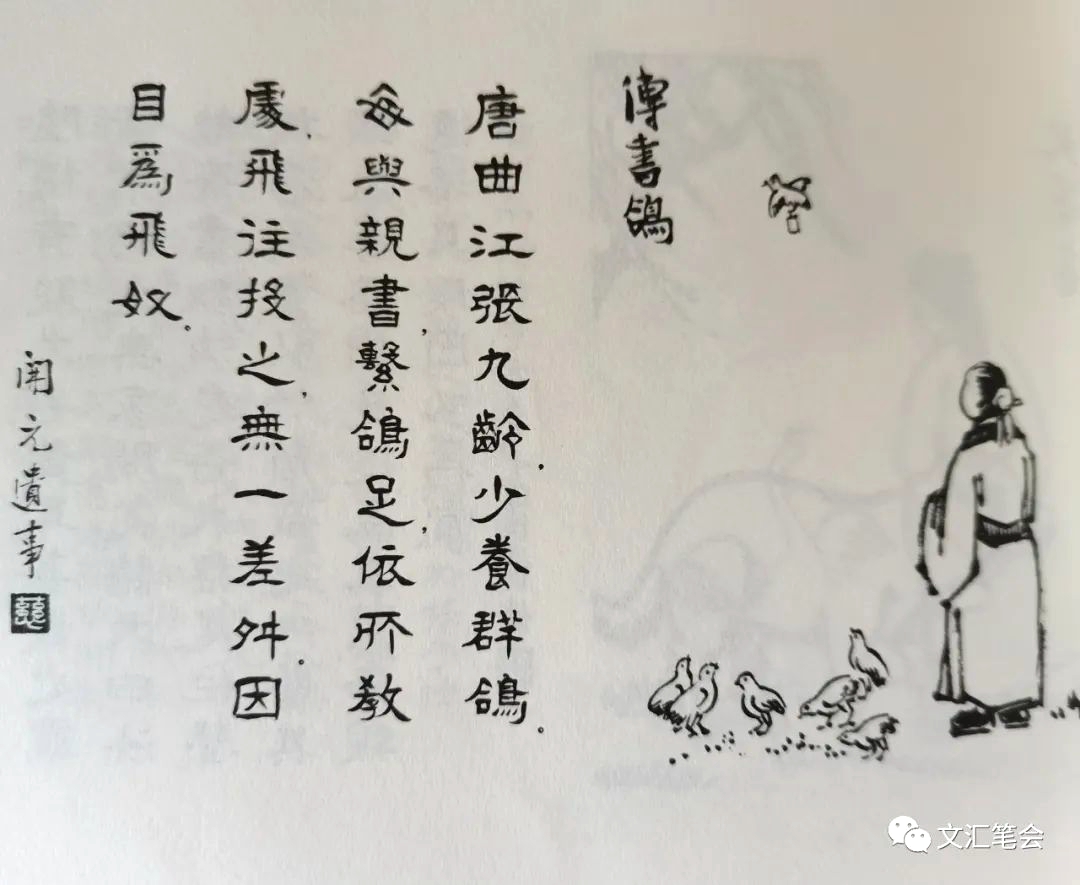

如果没有丰子恺,或没有丰子恺的传世名作《护生画集》,那么很有可能,朱幼兰的名字也像信中提及的几位居士一样“无从查考”了。然而就是因为《护生画集》,有了弘一法师和丰子恺这样的大师在前,朱幼兰即使不太著名,但他的名字将注定要随着名著一并流传永远了。有关《护生画集》的故事我曾经写过,这一被誉为“近代佛教艺术的佳构”,是丰子恺在将近半个世纪的时间跨度里,与诸位先贤大师精心合作的一部代表名著。《护生画集》共六集,绘有四百五十幅图,每一幅图均有书法配诗,其第一、第二集由弘一法师书写,弘一法师圆寂后,第三、第五集的书写者先后为叶恭绰和虞愚教授,第四、第六集的书法作者就是朱幼兰。

朱幼兰为《护生画集》第四集题诗,用魏楷书法

朱幼兰居士擅汉隶与魏楷。可能受印光法师的影响,他的楷书多取径于《泰山金刚经》,或也参学《郑文公碑》,然常以圆笔作楷,朴茂秀润,《护生画集》第四集的题诗即用此体。丰子恺于一九六〇年完成了护生第四集画稿,决定请朱幼兰为之配诗,曾专门写信给居于新加坡的广洽法师:“‘护生诗文’八十篇,已决定请朱幼兰居士书写,此君自幼素食,信念甚坚,而书法又工,至为适当也。”从此,有关朱幼兰的信息包括他与广洽法师的往还,常在丰子恺与广洽之间的信中提及。那时朱幼兰居住在瑞金南路绍兴路的金谷邨,而丰子恺居于长乐邨,两处步行仅十来分钟的距离,甚为方便,丰子恺的信中也常有朱幼兰居士“时来闲谈”句。而广洽法师自丰先生介绍后,也同样视朱幼兰居士为佛界挚友。在上世纪六七十年代,广洽法师深知国内之艰难,时常有钱物接济丰子恺,有时他也会分作两份,嘱另一份转送朱幼兰居士。如一次寄赠手表,一块送丰子恺的幼女丰一吟,另一块则送朱幼兰的公子朱显因。后广洽法师到上海时,还登门拜访了朱幼兰。受父亲的影响,朱显因十九岁时,也就是在一九六五年皈依了广洽法师。

这里尚须说明一下的是,朱幼兰早年即崇敬印光和弘一两位大师,虽然他十七岁时就皈依了印光法师,但总觉自己年少学浅,不配有如此高的辈分。后有一次在佛学讲堂上见过弘一法师的背影,但未及时趋前请教问候,为失之交臂而遗憾终生。自五十年代与丰子恺订交后,尽管丰子恺是弘一法师的弟子,而弘一又曾拜印光为师,按理朱幼兰已是丰子恺的师辈,但朱幼兰仰慕丰子恺的才学,故他不顾原先辈分之高低,反而视丰先生为师,并甘以弟子身份,与丰先生交往长达二十年。

丰子恺与朱幼兰的故事,最为感人的就是《护生画集》第六集的创作时期。那是上世纪七十年代初,丰子恺身体逐渐衰弱,他自感时日无多,然应诺先师百岁冥寿创作百幅护生画的任务尚未完成,所以他必须提前画好。在那风雨如晦的特殊时期,他白天开会挨批,晚上则挑灯秘密创作,其时家中的书籍被抄或被毁,缺乏参考画材,幸得朱幼兰从自己家中尘封的旧书箧中翻出一册民国石印本《动物鉴》,丰先生见之非常欣喜,言有此借鉴则画稿题材不愁了。待第六集《护生画集》完成,丰子恺将画稿交给朱幼兰秘藏时说:“绘《护生画集》是担着很大风险的,为报师恩,为践前约,也就在所不计了!”他本还想继续让朱幼兰配诗,但又怕连累他,故只得暂且搁下。朱幼兰闻之,当即表示身为佛学门下,愿与先生共担风险,赴汤蹈火,在所不辞!其情可感,其志可叹。我想起朱幼兰在画集中曾题过一句引宋人的诗,曰“瓶花落尽无人管,留得残枝叶自生”,文化的传承,虽然历尽劫难,然而只要有一丝余脉留存,它终究还会重生,并且枝繁叶茂的。如今的《护生画集》,少说也有十数种版本,读者何止百万,深受大家喜爱。除了弘一法师以外,能获得两度为其配诗题字殊荣的,就唯有朱幼兰了。

为《护生画集》第六集题字(上图),朱幼兰一改第四集中的魏楷书风,而全部采用了汉隶。他的隶书宗曹全碑,风致秀逸,圆融渊雅,与其楷书可谓各具神采。我曾与朱显因先生探讨,说令尊法书,楷隶兼工,为何这一通书札上却看不出当年写《护生画集》时的风采?朱先生解释说,父亲晚年作书,受丰子恺先生影响,平时写的字常参以丰公行草书的笔法。我恍然若悟,书法的正式创作,与书信的尺牍体有很大差别,写信时的随意、急就,意到笔不到,或笔到意不到,往往都会呈现不一样的状态。书者“匆匆不暇草书”,后人为了鉴赏甄别,却因之耗去了很多时暇。

作者:管继平

编辑:吴东昆

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。