Michelle让我去看《芭比》。

Michelle是我的大学室友。我上回见她是2011年的暑假,我和我妈一起去她父母在纽约长岛的家玩。那是一栋很大的房子,我和我妈一人住一间客房,每天狂吃她好客的母亲做的美式巨餐。我妈比划着问她妈,在长岛买这么大一栋房子要多少钱。她妈也比划着回答,50万美金左右。十多年后重聚,我问她妈妈好。她说她妈很好,刚搬去马里兰,住在她生了娃的姐姐家附近,最近把长岛的房子卖了,净赚150万。

Michelle也很好,住曼哈顿上东区,在第六大道的梅西百货客户捐赠部门工作第7年,每个月交5000美金的房租,2000美金的婚姻治疗。她和她老公2020年结的婚,在疫情伊始的纽约度过了芭比粉的蜜月,在疫情的尾声遭遇了这段婚姻不可逆转的凋萎。你必须挽救你的婚姻,她妈对她说,不管用什么方式——生娃,砸钱、时间,无形有形的一切。

我受够了这一切。Michelle边说边往嘴里灌了一大口梅洛红葡。你看,什么都是我的错。我可不想生娃,我受够了。我太累了。我受够父权制了。我刚看了《芭比》。对,你得去看看《芭比》。

几天以后,我去电影院看了《芭比》。

此时又是一个地球迄今为止最热的7月,我正在康涅狄格大学带队夏令营。学生下午4点下课,我们匆匆咽下难以下咽的食堂饭菜,赶5点多的场次,去考察2023年夏季最火热的全球文化现象。我们准点入场,没穿粉色,但裹上了最厚的衣裤,哆哆嗦嗦,顽强地抵御全球最强的夏季制冷。15分钟喧闹的广告,2小时更加嚣烦的正片。最后一幕(以下开始无负担剧透),玛格特·罗比演的芭比披上清凉小西装,脚踩粉色勃肯鞋,走进现实世界,宣布自己要看妇科医生了。我们后方立即传来一阵几近粗暴的狂笑,三两声击掌;是两个严重肥胖的白人中年妇女。她俩从头笑到尾,偶尔欢呼雀跃。我冻僵了,勉强起身,走出影院,解冻,叹:烂。

烂的原因有很多。我最受不了的烂点在于它能如此理所当然地轻故事,重说教。故事有起有落,但摇摇欲坠;戏仿、隐喻堆砌如山,叙事严重过载;剥去亮丽的粉壳,就只剩单一同构的嘲讽与游说:父权社会真糟,男性凝视真狠,权力更迭真快,妇女团结真有用,平权真难——做真正的自己比啥都重要!啊啊啊,亢奋的观众们都忍不住站起来为2023年还在重复的千篇一律的好莱坞成长故事鼓掌。

不过,叙事过载和说教问题,其实是近年好莱坞电影的普遍特征。看看去年的《瞬息全宇宙》和《巴比伦》就行了。也不知道是不是疫情以后,喧嚣壮丽的大制作有意用斑斓的画面和高能的音效冲散这三年的死寂和恐慌,还是它们都在无意中卷入了一场与抖音的同台竞技——饱和视效、镜头拼接、时空剪辑——各种眩目花哨的手段,其核心目的是争夺观众的注意力。毕竟在这个时代,关注(不管是女性凝视还是男性凝视)就是资本,就是权力。导演们对博眼球的杂烩风并非不自知,多半是有意而为。去年那两部我也不喜欢,但《瞬息全宇宙》至少溯了点儿好玩的邪典文化,《巴比伦》芜杂负重的叙事里也空出了还算充足的阐释空间。

我对《芭比》的意见最大,因为在它看似开放自由的戏谑讽喻背后,分明升起了一种几乎不容置疑的启蒙话语。它的嘲讽轻松诙谐,从第一幕谐仿《2001太空漫游》开始,一路靠着机智的调侃(《教父》那段确实妙),好玩的台词,解构再解构。嘲讽解构本是自由派的最爱,也是葛鲍组合,“呢喃核”(mumblecore)忠粉擅长的电影语言机制。可我没想明白为什么一部妙语连珠、热梗无数的片子非要把所有的“解构”团结起来,拼拼凑凑,搭建一场女性主义启蒙盛典。当然,芭比主角在影片最具宣泄能量的觉醒时刻,其实已经一本正经、神采飞扬地(尽管同时也是自嘲搞笑地)回答了这个问题:“通过说出父权制下女性身份的认知失调,你剥夺了它的权力!”

换言之,《芭比》就是要说,要发声。不仅要把女性困局说出来,还要把所有与之相关的一切一股脑儿全部倾倒出来。管它有多复杂多矛盾,管它会不会让故事超载,管那说出来的方式有多教条多肤浅!因为发声是第一步;因为只有说出来才能从被“洗脑”的蒙昧中醒来;因为只有说出来,才能削弱父权。“父权制”一词在影片中出现了近十次,或许也能解释为什么这个词如此自然地跳入了Michelle和我的交谈,占据了她反思与吐槽个人婚姻状况的中心——毕竟,词频效应本身就是“洗脑”的标准认知策略。是的,我这里的意思就是,《芭比》的发声逻辑虽然成立,但它的发声方式确有“洗脑”之嫌。无论我多么坚定地认为自己是个女性主义者,我都不喜欢被洗脑。

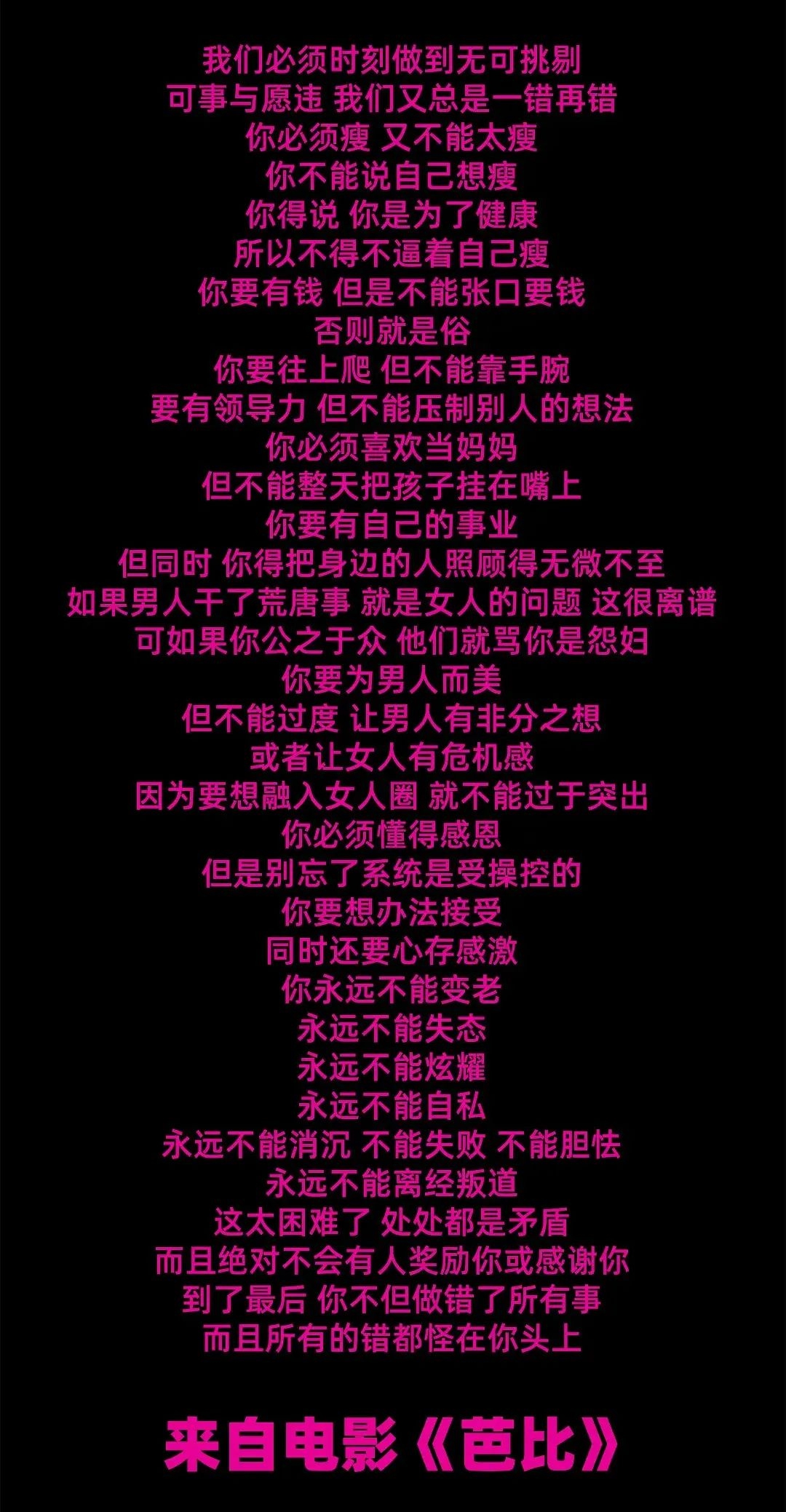

好在,影片整体的戏谑风格和浓稠的梦幻歌舞色彩还是削减了一部分说教的刻意。同时,我其实能理解为什么大家选择忽视,或者说原谅这部片子如此明显的教条风——在美泰工作的母亲格洛丽亚那段台词说得挺做作的,却在世界各路社交媒体被疯转,主要原因还是在于,她确实是在陈述一个全球共识:做女人可真累,外界总是既要又要还要。当然,这也是在影片第一幕就浓墨重彩地用“芭比”形象揭示的女性困境,也就是芭比所说的“女性身份的认知失调”:在原始“女人的黎明”,玩宝宝玩偶的女孩看到穿泳装的巨型芭比,义无反顾地砸毁了手里的娃娃,开始了女性的进化:从母亲到芭比,从父权规训走入男性凝视。哎,砸毁了娃,却砸不碎性别角色的铁链,这也太气人,太无奈了,吧!

因此,女人们需要宣泄。世界各地的女人都很愤怒。2022年在世界各地都是个很奇葩的年份,在美国发生的大事是最高法院推翻罗诉韦德案,取消了人工流产的宪法保障。生育自由向来是女性主义的重大议题,也是女性身份的关键问题。如果说《芭比》开头提出的困境是母亲/芭比的认同困境,影片中间部分的闹腾里就充斥着现实世界的女性在这个困境中——在被控制的女性身体和被控制的女性身份中——寸步难移的沮丧、恐慌和愤怒。影片最后走出困境的答案烂俗老套,但确实抚慰人心,一场母亲与芭比的和解:你可以生娃,也可以不生;你可以风骚迷人,也可以看妇科医生;只要做自己,你就是芭比,无所不能。

不管怎样,Michelle没说错。《芭比》是一部烂片,但是一部得去看看的烂片。它就像那占领2023年美国夏日影院的室内冷气,充足,舒适,优越。对于在烈日下待太久的人来说,能进来吹会儿冷气实在太爽了,解暑,简直振奋人心!炎热得气人的夏天,谁不需要冷气呢?可它吹得太过了,出风口高高在上,迫使所有进入影院的人接受、享受这种宣泄性的舒适——那归根结底由过量的资源和庞大的资本堆出来的凉爽与舒适。

我给Michelle发了个消息,说我看了《芭比》,但还没想好怎么评价。她没回我,我就开始上网刷影评。观众打分两极化分明。文艺影评主要是好评,但也挺分裂的。《纽约时报》夸了夸葛导的才,批评剧本的女性主义批判太弱;《民族》周刊夸了夸葛导的才,批评剧本的女性主义批判太过。然后我又看了个葛导的采访,她在里面说,所有人都在注意芭比的踮脚,但建议大家也关注一下芭比的手——影片有个镜头,发明芭比的露丝和芭比的手碰上了。那是按米开朗基罗《创造亚当》里上帝和亚当的姿势拍的,她说。

我不记得那个镜头了。我只记得芭比跟露丝的对白,以及芭比对路边老人说“你真美”的那一幕,又突兀,又矫情。我还记得以前艺术史课讲米开朗基罗的时候,老师说,《创造亚当》里那个飞在空中的上帝,身着的红袍形成了子宫的模样。于是我去搜了高清图。果然,上帝周围有一片极其温柔的浅红,贝壳状,像夕阳的余光。

这倒是一个挺好的场景,我想。她的子宫挣扎着飞了出去,变成了上帝的红袍。

2023年7月28日星期五

作者:顾文艳

编辑:钱雨彤

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。