屠岸在吟诗(韦泱 摄)

屠岸先生(1923—2017)在晚年写过《深切的怀念》一文,第一句话即是“上海是我的第二故乡”。生前,他多次与我说起此番意思,话语中充满着深深情愫。贤者已去,每当想起他,我作为上海后生,心中总充溢着满满的温暖。

屠岸先生原名蒋璧厚,祖籍江苏常州。一九三六年,他跟着父亲第一次来到上海,报考沪上名校江苏省立上海中学。半个月后,同学拿着登有他名字的《申报》给他看,才知道考取了。在地处上海市郊吴家巷的上海中学读完初中第一年,他回到家乡度暑假。不料“七七”事变和上海“八一三”抗战爆发,交通受阻,他已无法回到上海中学读书,只得就近转读县立常州中学。但是,抗战烽火连天,日寇飞机大举轰炸常州,学校已放不下安静的课桌。他只得与哥哥妹妹随母亲逃难,一路从汉口到湖北新堤,与父亲会合后,又从广州经香港到上海。他心中念念不忘的,是回上海中学的课堂上课。

一九三八年一月,屠岸随家人乘坐苏州号轮进入外滩,见到黄浦江两岸一片废墟,头上是日寇飞机盘旋。心想,祖国山河沦于铁蹄之下,连苏州号轮也要挂英国旗来做掩护,屠岸幼小的心灵感到耻辱,并暗下决心,好好读书,将来报效祖国。

在上海,他赶紧打听上海中学的入学情况,可吴家巷的校址已被日本人占领,学校借用法租界上海美专的教室上课。入学仍要考试,他投考初二下学期,揭榜后方知名列第二名。他为可以回母校继续学业喜出望外。其时上海抗战热情高涨,屠岸与同学创办《烽火》半月刊,他画了两手高举抗日火炬的画作为封面。他课余编印学生刊物,喜欢画画、看电影、听音乐,以及去四马路(今福州路)、霞飞路(今淮海中路)上的各种旧书店淘书看书。他的国文、英文成绩突出,这有赖于他每天坚持写日记。他把高中日记拿到南京路大新公司一楼,请一家印务公司装订成合订本,配上烫金的硬封面,很像一本书的样子,题为“一九四〇年日记”。

高中毕业,屠岸考入上海交通大学,读的是铁道管理系。在这所名校,他结识了地下党,参加进步学生运动,在八仙桥青年会礼堂,听著名学者、作家沈志远、吴祖光、林汉达演讲。他结识了圣约翰、震旦等名校的文学青年,如成幼殊、吴宗锡等,组成野火诗歌会,编印《野火》诗刊。他曾冒险进入苏北解放区,带回党的文件,出色完成党交办的各项任务,经受住考验,成为一名共产党员。在上海,他还经历了刻骨铭心的初恋。

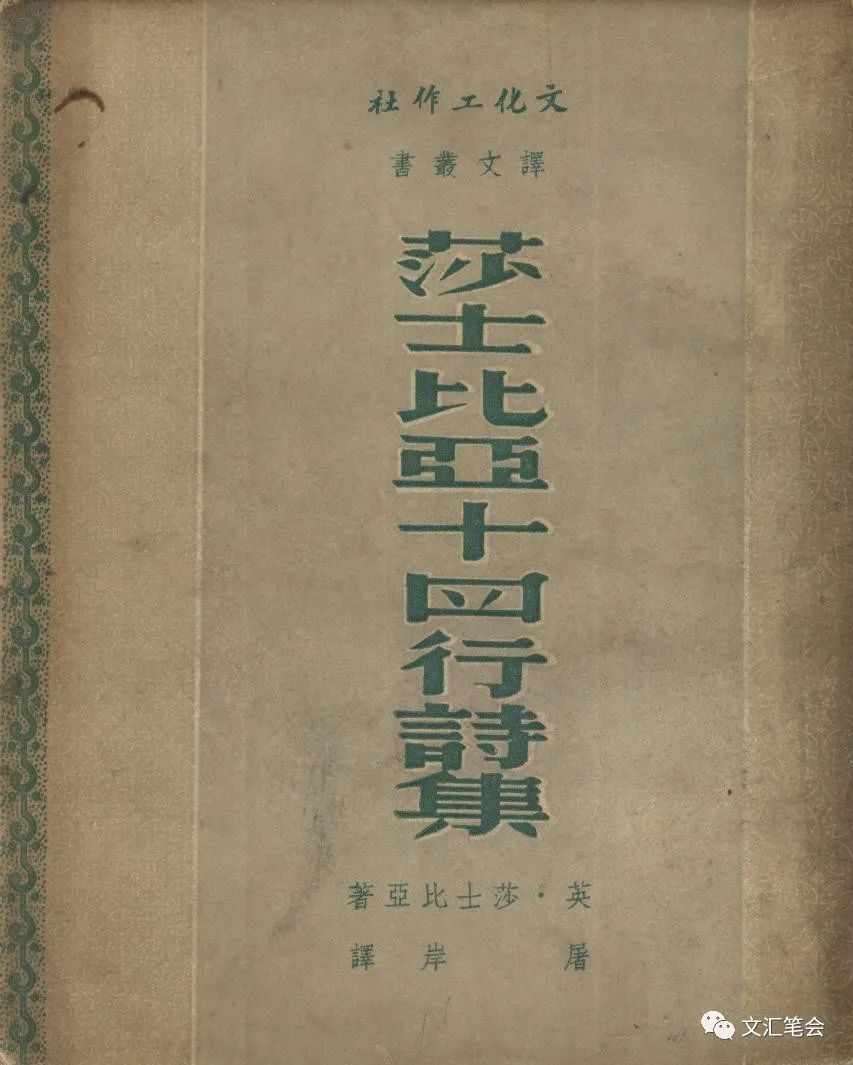

一九四六年,《文汇报》复刊,屠岸把彭斯《我的心呀在高原》的译稿,投给副刊主编唐弢先生,居然很快登出来了。这是他在上海第一次发表译作。在唐弢鼓励下,他的译诗、创作和评论文章,陆续刊出,有一个月,他竟在副刊六次登出作品。之后,他又给靳以主编的上海《大公报》副刊投稿。一九四八年,他在上海出版了第一本译著《鼓声》,这是惠特曼的诗集。上海解放后,他进入华东军管会文艺处,处长是夏衍同志,下面有文学室、美术室、音乐室等,他分配到戏艺室,编辑月刊《戏曲报》。一九五〇年十月,他在上海文化工作社出版译著《莎士比亚十四行诗集》,这是国内第一本莎士比亚诗歌中文单行本。以后由新文艺出版社、上海文艺出版社一版再版,畅销全国。我将旧藏此书的初版本带给屠岸先生过目,他援笔题词道:“韦泱同志购得此书于旧书铺,嘱我签名钤章,乐于从命。”屠岸儒雅谦和的形象,深印于我的脑海。

屠岸第一部译著《鼓声》书影

屠岸译《莎士比亚十四行诗集》初版本

一九五三年,屠岸结束在上海的生活和工作,奉调首都北京,担任中国戏剧家协会《戏剧报》月刊的编辑部主任。

一九七八年初冬,新时期文学刚刚开始萌动,时任人民文学出版社总编辑的屠岸,和韦君宜社长一起来上海组稿,很快决定推出孙颙的《冬》,竹林《生活的路》,以及后来定下的天津冯骥才《铺花的歧路》。这其实是一次破冰之旅,人文社有感于文学界沉闷已久,决定以三位青年作者的长篇小说来投石问路,召开全国长篇小说座谈会,以期促使文学春天的尽快到来。

屠岸与孙颙(韦泱 摄)

之后,屠岸先生从出版社领导岗位上离休。他几乎每年都要来上海,他说“看看上海新貌,见见上海老友,心里十分踏实高兴”。我很乐意陪他到处走走,留下清晰而愉快的记忆。

九十年代末,屠岸来上海,说想去看望丁景唐先生。我们来到永嘉路慎成里石库门弄堂丁府,慢慢沿着旋转木扶梯,爬上三层楼,在丁景唐卧室、书房兼会客功能的“三合一”旧居里,听他们愉快回忆往事。从地下党学委到文委,他参加丁景唐组织的上海文艺青年联谊会,这是抗战胜利后第一个公开成立的文艺青年团体。先后吸收的会员中有屠岸、袁鹰、成幼殊、戎戈、张香还等,还编辑《文艺学习》期刊,请来郭沫若、茅盾、叶圣陶等作演讲。

二〇〇二年秋,他来到上海,提出去看看王辛笛先生吧。我们就去了,到南京西路近陕西路口,拐进花园公寓内的一幢老式洋房。辛笛先生与女儿王圣思教授已在门口迎候。坐下交谈,一聊就是两个多小时,十分投入。辛笛年轻时负笈英伦,熟悉英国文学,尤其是英国诗歌。他俩交流的主要内容,就是济慈诗歌。之前屠岸的译著《济慈诗选》,获得了鲁迅文学奖,列优秀翻译奖榜首。屠岸说得奖既高兴又惭愧,当天没能参加在绍兴举行的颁奖会,正巧在英国访问,就拜谒了济慈故居,并应英国诺丁汉大学邀请,在那里作了《诗歌与诗歌翻译》的演讲报告。在英国六大浪漫主义诗人中,他最喜欢济慈。济慈虽然只活了二十五年,但他在英国诗歌史上,起着承上启下的关键作用。辛笛表示赞同,说自己也喜欢这位早逝的英国诗人。两人交谈中,不时地插入英语,我听了似懂非懂。但我知道,他们惺惺相惜,是诗歌翻译的知音。

有一个插曲。屠岸在英国演讲结束时,有一位英国女博士对他说:“你主张诗歌翻译对诗歌音韵的表达,而你的演讲和朗诵,对英语掌握得如此娴熟,令我惊喜!”她不知道,屠岸在中学时代,就在上海的牛津英语夜校补习英语,大学时又自学英语语音,喜欢看英语原版电影,在发音和朗读上,是花了颇多功夫的。

第二年,陪屠岸去衡山路余庆别墅王元化处。他们谈得最多的是如何保护现代文学遗产问题,具体谈到了诗人辛劳。说,虽然已经出版了陈梦熊编的辛劳诗文集《捧血者》,但还远远不够,还要继续发掘遗作,不少尘封在当年的报刊书籍中的作品,不去打捞,就会散失殆尽。那天我带了单反相机,拍下了两人交谈的合影,及王元化的谈话神情。我还带了一个小本,请王元化题个字,他不假思索地录写了胡适的一段话:“不降志,不辱身,不追赶时髦,也不回避危险。”这是王元化给我留下的惟一墨迹,也是屠岸给我创造的一个难得机会。

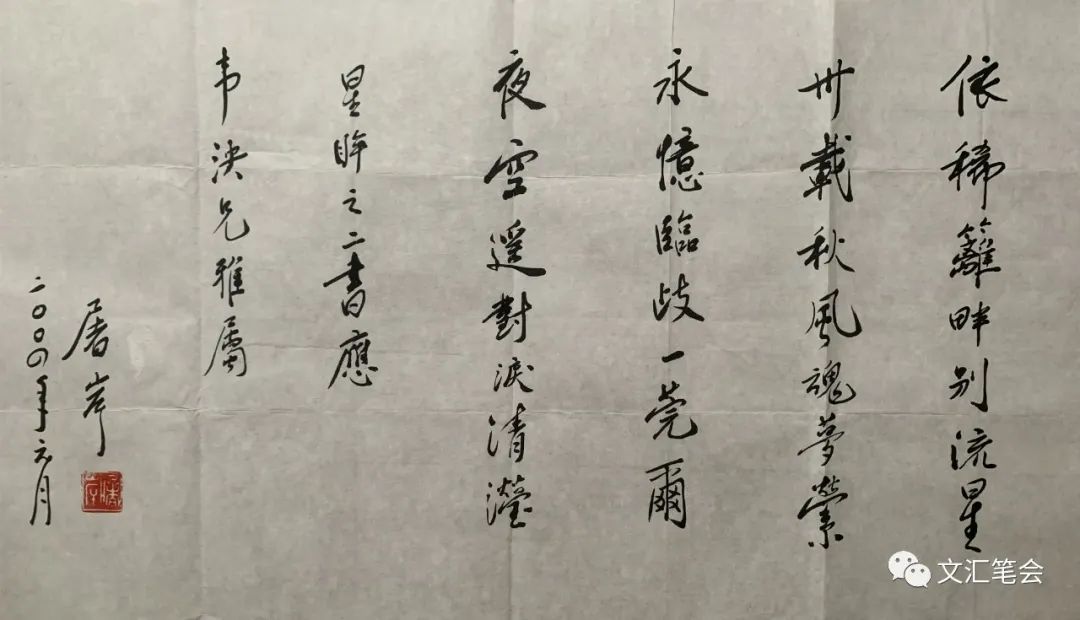

当然,屠岸予我甚多,他为拙著作过序,也多次为我书写条幅,题写书名等。总之,我够麻烦他的,他却从没说过一个不字。于今想来,愈加惭愧之至。

屠岸在上海翻译界有一众好朋友,每次来沪都要小聚一下,其中有草婴、方平、钱春绮、吴钧陶、黄杲炘、冯春、张秋红等,沪上翻译家们畅叙一室,群情欣然。我一个不谙外语的人,忝列其间蹭饭,怪不好意思的。因为这一机缘,我与沪上不少翻译家成了忘年交。此间,他与时任中国莎士比亚研究会会长的方平先生,探讨莎士比亚诗剧的翻译难点,颇为相契。方平是屠岸译著《莎士比亚十四行诗集》时隔二十多年后再版重印的责任编辑。又与黄杲炘探讨英诗汉译的音律问题,不仅面对面交流得热烈,言犹未尽,回到北京又寄信商榷,他给黄杲炘谈这个问题的信件,就多达二十余封。

二〇〇五年底,屠岸来上海,接受新闻出版博物馆之邀,作口述实录的访谈,其中谈了不少他在上海求学、入党、文学翻译和创作的往事。他还去上海图书馆,因为,他有一个心愿,就是向上图捐赠手稿、书信、书籍等资料。他说,上海是培养他成长的地方,是他工作与生活的起步地,他要反哺他的第二故乡。二〇一六年,在他辞世前一年,上图为他举办了纪念莎士比亚逝世四百周年的《莎士比亚十四行诗集》线装典藏本首发捐献仪式,并录下了他吟诵诗歌的清晰声音与图像。这是他最后一次的上海之行,极其难得和珍贵。

作者:韦 泱

编辑:吴东昆

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。