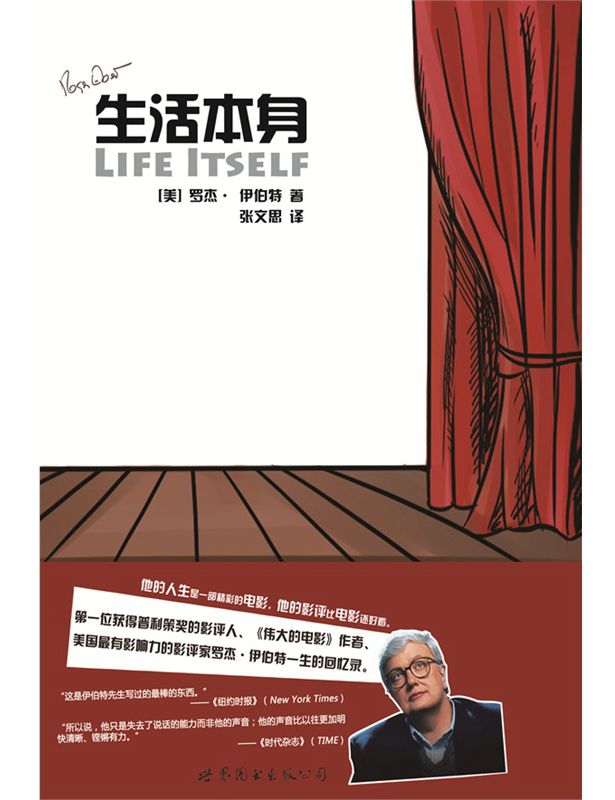

《生活本身》[美]罗杰·伊伯特著 张文思译 世界图书出版公司出版

罗杰·伊伯特,第一位获得普利策奖的影评家,美国最负盛名的影评人,也是好莱坞星光大道上唯一一个获得星形奖章的影评人。《生活本身》是他的回忆录。他在书中真诚坦率地回顾了个人经历中的一切。这本书不仅仅是一本私人化的回忆录,它充满伊伯特一贯的深刻见解、诙谐机智以及敏锐的洞察力,而这些正是他的读者们多年来所深爱的——而且它是一次对生活本身的窥探,非凡、温情又让人备受启发。

预言斯科塞斯会成为“美国的费里尼”

1967年的秋天,已经当了七个月影评人的我走进一座“潜水艇”——那是一间狭长的、黑洞洞的放映厅,是芝加哥国际电影节用胶合板潦潦草草地搭建起来的。我那时二十五岁,一切都只是个开始。我看了一部名叫《我先打的电话》的电影,后来它更名为《谁在敲我的门》。如果说有什么事是我所能确定的,那么便是这部电影简直出自一个天生的导演之手。我写了一篇评论说他可能会成为“美国的费里尼”。几天后我收到一个电话,打电话的人便是这位导演——马丁·斯科塞斯。我所看到的影片,以一部他在纽约大学当学生时所拍的短片开始,之后扩充为一部小成本的故事长片。当时“独立”这个词还不是现在的意思,这种电影无法划归到任何类型中。斯科塞斯是约翰·卡萨维茨的另一个“孩子”,卡萨维茨奠定了用自己的方式和极少的钱来拍你自己的影片的概念。

我到纽约不久就去拜访了他。我们差不多的年纪,但是我意识到他对电影的理解要比我深得多。日报的影评都倾向于说得更广泛,而像斯科塞斯这样的导演则倾向于走得更深。每次见面我都会从他那里学到一些有用的东西,而且是真正跟电影有关的东西,没有一次例外。他总是充满热情。他对导演一部电影的兴趣远远大于野心。他似乎并不关心钱。他定义的成功就是能够拍出他想要拍的电影。斯科塞斯属于那样的一代人,这一代紧随卡萨维茨和法国新浪潮之后,并向世人展示了电影是可以在制片厂系统之外拍摄的。他们想要拍出伟大的美国电影;同样很快又有一代人加入进来,后者则想拍出伟大的美国卖座电影。

他身材瘦削但充满能量。他很风趣,能看出是纽约造就了他。我第一次去他的房子,他住在俄罗斯茶坊旁边的高层建筑里,他的卧室被许许多多我从来没见过的视频设备充斥着,这些设备能满足他在大银幕上放映电影的种种需要。当然还有一台十六毫米放映机。某种程度上来说他的房子就是一间带卧室和厨房的放映间。

马丁给我邮寄过一份剧本,名为《耶路撒冷,耶路撒冷》和《女巫季节》(而后者在拍成电影时更名为《穷街陋巷》)。在纽约电影节期间,有一天晚上,我俩和宝琳·凯尔在我酒店的房间一直喝酒聊天,他的热情就跟宝琳一样足。宝琳希望能为那些她信任的电影人提供支持,而且这种愿望越来越急切,她意识到斯科塞斯有某种才能。她对《穷街陋巷》的影评发表在《纽约客》上。

我和斯科塞斯都生于1942年,中间相隔五个月,来到这个世界时本来就没有什么不同,但重要的是我们有同样的童年:我们的父母都是工薪阶层,这样的小孩都对自己的家族起源有很强烈的意识。我们都进了罗马教会学校学习,我们进的教堂也都是一样的。我们记得那些拉丁语的弥撒,我们都接受各种训诫——道德原罪、可赦之罪、圣化恩典、地狱之火;我们记得巴尔的摩问答教学法的长串内容。我们都被“永远”这一概念所困,都曾问过上帝是如何做到无始无终的。我们都没有运动天赋:“那个孩子总是把鼻子埋在书里。”

我们都常去看电影,对于我来说是因为电视很晚才来到我的家乡,而对斯科塞斯来说却是因为他父亲常带他去,而后来他就自己去了,有时每天都去,什么都看并从中学习。当“一周电影”整周都在重复播映时他仍喜欢看,而且逢映必看。他被那些细节深深吸引住了。他告诉我迈克尔·鲍威尔的《黑水仙》里的每个镜头都把他的注意力牢牢抓住了。有时还会有这种情况:他没法看清镜头里是什么或者怎么发生的,但是他可以感受到。几年后,他应征成为迈克尔·鲍威尔的顾问时,自己多年的疑问终于有了一个清晰的答案。鲍威尔说他会事先告知寇尔让她站到镜头的某个位置,而在剪辑时则会保留她进入取景框之前的部分,这样就会为她的出现造成一种看不见的紧迫感。

斯科塞斯的救赎之路

每一次我见到马丁,话题早晚会归到天主教和原罪。那时他刚刚结了第二次婚,他告诉我他正处在不可赦之重罪的状态之中。“你相信自己会进地狱吗?”“绝对会。”就好像《穷街陋巷》里的场景一样,凯特尔扮演的男主角把手伸向蜡烛的火苗,想象着地狱之火。他之前寄给我的那个剧本《耶路撒冷,耶路撒冷》里也有一段冗长的布道,就像任何一个天主教学校出来的孩子都曾听过的那样,是关于无休无止的原罪的苦痛折磨的。

马丁最伟大的电影是《愤怒的公牛》,而那也是一次自我救赎之举。早在那之前的一段时间里,他已经对可卡因上瘾,而在一次用量过多的事故之后他告诉我,当时他在急救室里已经被宣判死亡,而后来却突然恢复了知觉。“对我来说,这次经历就触底了。”他直截了当地说。自从那时起他就再也没碰那玩意儿。有一天,在医院,德尼罗径直走进来把一本关于杰克·拉莫塔的书扔在他床上。“我觉得或许我们应该做这个。”他说。

1983年,我们就他的电影《喜剧之王》聊了很久,这部电影要不是后来有了一些好的影评传来,制片厂都准备放弃上映了。对于斯科塞斯来说,这部电影的制作恰巧契合了他生活中的一段痛苦时期,那时他跟伊莎贝拉·罗西里尼坠入爱河并跟她结婚,之后离婚。尽管人们很容易将这部《喜剧之王》视为斯科塞斯作品中最沉闷也最不情绪化的一部,但他却并不这样看待这部电影。

“这部电影中大量拒绝和分手的情节真是令人恐惧。”他对我说,“有些场景我几乎不敢看。有一段是玛莎对德尼罗说‘我恨你!’而他点了点头回答道,‘哦,我明白了,是的,你不想再见到我了。’我在拍这部电影的时候正经历我人生中非常痛苦的一段时间。我熬过了那段顾影自怜的日子。而我现在仍然非常孤独。另一段关系破裂了。”

“你是自从有了伊莎贝拉那事儿之后才……”

“是的,从那之后。长久以来我都一个人。我回家用录影带看电影整晚熬夜、整日睡觉。如果用不着去工作那么我会一直睡。我从来没有这么长时间孤身一人。”

就在我们的晚餐即将进入尾声的时候我无意中发现他受伤有多深。我提到了一个由詹姆斯·托贝克导演的新片,名叫《曝光》,女主角是娜塔莎·金斯基。我说我觉得金斯基一定掌握了梦露曾有的那种罕见的魔法:无论她何时何地出现,或好或坏,她都能立刻把控整个银幕。

“我实在受不了看到金斯基的任何感觉。”斯科塞斯说道,“她让我想起太多跟伊莎贝拉有关的事。它将我撕裂。我甚至没法看塔维亚尼兄弟的电影。因为我和伊莎贝拉在他们其中一部电影的片场有个小小的求婚仪式。我甚至都不能回到萨莱纳的岛上去,维斯康帝在那里拍了《豹》,就因为我们去过那儿。其实我现在甚至几乎不看维斯康帝的电影,以免变得更为消沉。”

“被那些跟伊莎贝拉有关的回忆弄的?”

“是被那段我曾自以为很快乐的记忆弄的。这样说吧,那是一段我自以为真的得到答案的时期。”

“好吧,那么,”我说,“我知道一个新片一定不会让你陷入沮丧或者跟往事有任何关联。这个片子叫《巴雷特修女》,那是一部精彩的关于福音音乐的纪录片。”

“这片也没法看。”斯科塞斯微微一笑,但是他的语调是严肃的。

“为什么不能?”

“这片子是由联美经典发行的。”

“你是说你没法看一部电影仅仅因为它是由一个跟你曾经相爱过的女人有关的公司发行的?”他笑了,“我只要一看到联美的标志,这部电影在我心里就立刻毁了。”

“或许你可以等到标识出完了再进场。”

“那我也会知道的。”

斯科塞斯不模仿复制其他导演,也并不致敬

1988年的春天,由于拍摄《基督最后的诱惑》涉及的跟教会有关的元素,马丁陷入了困境,有人认为影片包含了亵渎神明的段落。环球影业公司收到了联合抵制的威胁,但出于名誉,制片厂拒绝做出让步。而随着马丁开始收到死亡威胁,这种紧张气氛进一步升级。

当时我正在戛纳,接到一个电话问我是否愿意在伦敦的一个放映室看看这部电影,然后跟马丁在纽约碰个面聊一聊。我要发誓保密;甚至没有人知道伦敦有这部电影的印制胶片存在。有人给我送来放映室的地址,那个地方在沃德街(又译“瓦尔杜街”),经过安保,全程一人看完了电影。

在纽约,有人给我了一个电话号码并让我从位于上东区的一个付费电话亭里打过去。斯科塞斯口头描述了一下他现在的住址而没有说具体的街道名称。我获准从两个保安那里通过并被带到楼上他的住所,然后我们大多从神学的角度而不是以电影学的视角来探讨这部电影。如果不管这部片子是好是坏这个问题,我们都一致认为它是衷心虔诚的。斯科塞斯在那种交谈当中感觉非常自然。当时拍这样一部电影从技术上来说完全是他能力范围之内的事,是道德上的磨难与挑战在侵蚀着他。

自开始拍摄第一部影片以来,斯科塞斯就从来没有拍出一部不值得一看的影片,也从来没让我失望过。他已经拍了几部电影,他也曾透露过他“需要”拍摄一些别的电影,但事实并非如此。比如说,《下班后》就是他为了转移注意力而拍的,那时他正因为《基督最后的诱惑》遭到第一次禁映而心情低落,而说实话《下班后》也是他最好的影片之一。

斯科塞斯的一大优势就是对传媒技术的精准掌握。就像在他之前的奥逊·威尔斯一样(据说威尔斯在导演《公民凯恩》之前把福特的《关山飞渡》看了一百遍),马丁对艺术的修习不是在纽约大学的教室里,而是通过严格地审视别人导演的影片而做到的。有一次,我对他说我在弗吉尼亚电影节上看到了让·雷诺阿的《大河》,他说他一年至少看了它三遍,用的是他自己的个人洗印本。他并不模仿复制其他的导演,也并不致敬,但是他博采众长、触类旁通。

我们从来不是最为亲密的朋友。这样最好。任何时候当他出了新片我们都会一起讨论,或者在一些电影圈的活动以及在韦克斯纳艺术中心为俄亥俄州立大学举办的艺术回顾展之后的那个特殊的晚上,我们都会聊一下。我们一起在台上做了一期访谈节目,聊了两个小时或许更久,即便如此,我惊讶地发现节目整理出的文字稿有两万余字,这一切都是在马丁那记忆与热情的洪流中倾泻而出的。他并不像他之后几代的电影人那么谨小慎微,他不会因为节目仅播出原声摘要而被局限住,他会回答任何被问到的问题,包括那些他或许并不能真正给出答案的。马里昂·比林斯长久以来做他的公关服务,但是她并不是那种会跟自己的委托人做那种上节目之前演习排练的类型,而更像是一个支持者或者朋友。马丁的个性也不能忍受今天那种事无巨细都要加以严格控制的公关人员。比林斯的人生哲学就是:如果马丁说了这样的话,那么这就是他说的。

友情链接 |

| 国家互联网信息办公室 | 上海静安 | 上海秀群 |