《山水入门秘诀问答》封面

《山水入门秘诀问答》内页

左图为瞿世玮《法耕烟山水图轴》,作于1911年。

■陈铁健

历史研究,包括历史人物与历史事件的研究,似可归结为六个字:讲故事说道理;亦可精简到四个字:求实明理。

讲故事,求实,就要千万百计挖掘材料,“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”。找到的材料,必须经过反复考证甄选,去伪存真,求其实在,然后写成有细节有情状、真实准确的故事。决不掺入任何虚假附会成分,不为某种现实功利服务。

说道理,明理,就是持之有故,言之有据,依据真切确凿的史实,说清其源流演变、成败原因与经验教训,逻辑严密,客观公允,使人读后有所启迪。勿与时政挂勾,莫与时调混淆,切戒涂抹流行色彩。

瞿秋白研究,几十年来所讲的故事和道理,已有很多专著论文,这是它开拓前进深入发展的良好基础。然而,美中也有不足,官样文章固然不多,有内容有思想有见解有文采的论著却很少见。瞿秋白研究不能也不应停留在已有的水平,老是重复陈旧话语。

最近,有两件事令我耳目一新,感慨万千。

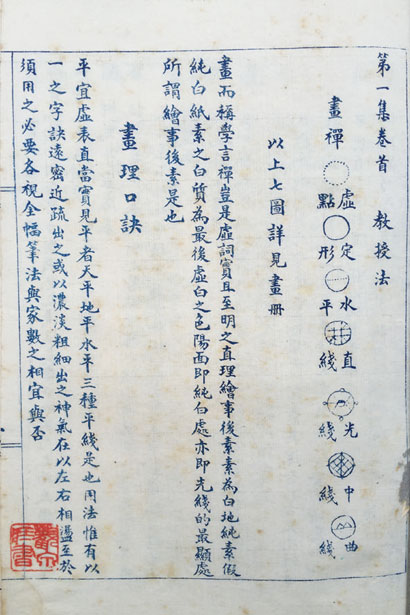

一件是王观泉先生在旧书广告中发现的瞿圆初(世玮、稚彬,瞿秋白父亲)著《山水入门秘诀问答》多卷本的首卷,并以不菲价格买下,捐赠常州瞿秋白纪念馆。《秘诀》有力地揭示瞿世玮作为知名画家、山水画教授的画学造诣,及其对少年瞿秋白思想、人格成长与绘画传承的重要影响,纠正了以往对瞿世玮评价中带有轻慢意味的片面观点(如拙作《瞿秋白传》某些论断)。面对仅有十八页小开本《秘诀》,劲秀的蝇头正楷书法,传统与新学糅合的美学理念,“丘”“介”“龙脉”等简便入门技巧,无法不让读者对其鞭辟入理通俗易懂的教授方法,拜服得五体投地。

观泉兄久患眼疾,视力渺茫,其心却炽烈如火,明鉴洞察之力不在他人之下。八十几岁高龄,他仍孜孜于淘寻史料,怎能不令人感动、感激、感佩!有一分证据,说一分话。如果瞿秋白研究者都同观泉兄一样动手动脚去找材料,找到十条、百条证据,那瞿秋白研究一定会“更上层楼”,写出内容更加丰满生动、客观真实的瞿秋白传。

一件是虞友谦先生大作《对<多余的话>认知差异的追问》(载《瞿秋白研究文丛》第八辑),拜读之后,直觉这是近年研究《多余的话》众多文章中最具新鲜感并有相当深度的佳作之一。《多余的话》是瞿秋白临难之际对个人心灵和行为的沉重思考,是勇气真诚与精神纯洁的象征,充满人格魅力。许多人至今对它隔膜不解甚至厌恶否定。原因何在?此文作出了正确回答。

虞文设三个标题。其一,“对《多余的话》的认识主要是认知差异的历史”,内中说瞿秋白担心的“不知我者”中,大量的是“在共产党内,在文化界与普通民众中”,他们“与瞿秋白的观念有巨大落差”,“这种差异成为新‘叛徒说’的由来。”

其二,“‘叛徒’——高层政治斗争与‘不知我者’合力制造的冤案”。虞文完全不赞成那些贬低《多余的话》的观点,他说:“在瞿的革命生涯中,绝非没有错误,有不少是史有定论的错误,无需为贤者讳。但他的最后却没有错,他的《多余的话》正是大胆面对自己曾经的错误,真诚反思并勇敢认错。这是他高尚人格的体现,这有什么错呢?”虞文进一步追问:“那么,问题在哪里呢?”

其三,“试析《多余的话》所涉及的观念因素”。

一曰“对涅恰耶夫式的‘革命’意识的疏离”,内中揭示俄国民粹主义者涅恰耶夫的《革命者教义问答》中的“革命”教条,诸如:“革命者没有个人利益、私事、情感、恋情、财产,甚至姓名”;“革命者与一切秩序、法律、道德断绝联系”;“革命只懂得一门科学——破坏的科学”;“革命者要摒弃一切浪漫情怀、多愁善感及热情,要冷酷对待自己,更要冷酷对待别人”;“应实施歼灭行动,不应有任何恻隐之心,包括对亲人、朋友、爱人”;“革命者应把自己伪装起来,无孔不入,渗透到社会各阶层”;“应拟定一个暗杀、处死的名单、顺序,排名先后,不是按其罪行,而是根据革命的需要”;“革命者要与残忍的强盗团伙相结合,他们是真正的革命者”;“革命组织应想方设法全力促进社会的灾难与罪恶的加深,最终逼迫人民失去耐性而起来暴动”。比涅恰耶夫更早的车尔尼雪夫斯基,也有类似的思想,如说只要目标高尚,手段可以忽略不计,以恶易恶,以暴易暴,革命者言行无需道德底线;劳动者处境越坏,越有利于驱动其加入革命行列,世道越乱越好,趁机夺权;用暴力、流血把“愚民”引向“幸福”之途;把仇恨思维与斗争哲学强行“灌输”给民众;倡导横扫一切的虚无主义,等等。

虞文指出,共产国际的政治实践,与涅恰耶夫思想、观念明显地有联系。瞿秋白后来终于发现“左”倾暴力运动中“涅恰耶夫意识的传袭基因”;“不满由苏联、共产国际操纵的党内派系的斗争与倾轧,也倦于戴着面具的灵魂扭曲的生存状态”。迷茫与困惑之后,“他与这种意识形态逐渐疏离了”。

涅恰耶夫乃是十九世纪后期俄国民粹主义著名理论家和恐怖主义行动实践者,他的言行上承车尔尼雪夫斯基思想,下接列宁的布尔什维主义。除马克思主义之外,它是列宁由民粹主义走向布尔什维主义的渊源纽带之一。深入解读瞿秋白及其同时代人所宗奉的列宁主义,以及他们自身的思想演变,恐怕要从解读涅恰耶夫、车尔尼雪夫斯基的思想开始。我曾经说过,瞿秋白研究者应深入了解苏俄历史,包括其人物、思想与事件,以开阔瞿秋白研究的视野。不把历史深处的隐秘揭示出来,只是固守已有研究领域与思维定势,走不出历史迷津,瞿秋白研究就难有大的进展。虞文进一步开启了瞿研界关注瞿秋白俄国情结的门扉,实在值得称道。

二曰“对‘专制主义片面伦理观’的‘违规’”。所谓“专制主义片面伦理观”,虞文说它“只要求单向地对专制统治者负责,视被统治者为奴,统治者的利益就是真理”,“几千年来,专制统治集团及其御用奴才利用编制谎言与各种歪理邪说来为其合理合法性辩护”。民众被这种片面伦理洗脑,不辨真伪是非,习惯于唱赞歌颂圣上,这些人大多数就是瞿秋白所说的“不知我者”。他们习惯于对专制体制的“违规者”吐口水甚至踏上一脚。在他们眼里,《多余的话》就是“违规者”的罪证。

三曰“回归人性论价值观”。虞文认为“《多余的话》涉及相当丰富的内容,因其基调是以人性视角与立场作观察与思考,说的完全是自己的话,故与他别的文字形成另类”。《多余的话》对美丽世界和生活的留恋,被“不知我者”视为“婉转求生”,大错!“关键是我们要破除世人心中一个恶障:认为对死的无惧和对生的依恋是不能统一的,这绝对是错误!”“人在生命之最后,依恋这个世界上自己认为最美好的事物,表现的倒是一个率真的有血有肉有情的高尚健全的人格。对生前美好事物的追念,与怕死求生毫不相关。古今一理,我们不能以自己卑微的心态来佛头着粪,侮慢圣贤!”虞文的结论是,对《多余的话》的负面评价乃至“叛徒”之诬,主要缘于“革命意识形态”与“专制主义片面伦理观”;而对之持正面评价、同情理解者,大多以“人性论价值观”为出发点。“可以说,在观念上,我们还落后于瞿秋白”。

说完王观泉先生的新发现、虞友谦先生的新文章,深深感到学无止境,研无尽头。学术研究不求尽同,也难以尽同,其根源在此。研究者应当依据真凭实据理直气壮地说出和写出自己研究中的所见所思,而不受任何权力意识和强势话语的阻遏。强调瞿秋白是一位政治家,或强调瞿秋白是一介书生,或说瞿秋白是一位书生革命者,均无不可,都没有降低他的历史地位和人格。无论侧重哪一面,都应当从他的出身、教养、操守、禀赋、学识、爱好、趣味、风度、气质诸多因素所融铸的人生性格心理思想出发,写出有质有文、生动自然的故事,讲出明彻深刻、令人信服的道理。挖掘新材料,探索新观点,企盼瞿秋白研究在众多研究者的寻觅、发掘、反思、顿悟中进入新境界。

2015年7月12日写于水东书屋

新发现的瞿秋白父亲瞿圆初著《山水入门秘诀问答》多卷本首卷,有力地揭示了瞿世玮作为知名画家、山水画教授的画学造诣,及其对少年瞿秋白思想、人格成长与绘画传承的重要影响。