《通往冈仁波齐的路》

张杨著

中信出版集团出版

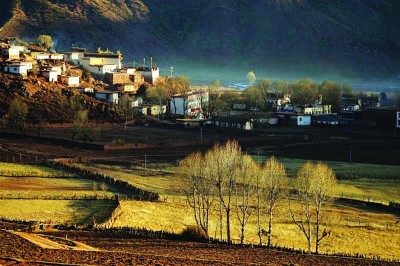

宁静的普拉村

《通往冈仁波齐的路》是著名导演张杨的首部文字作品,他在书中回顾了自己20年的从影历程,以及《冈仁波齐》和《皮绳上的魂》背后的藏地故事。传奇的经历与颇具张力的行文风格,无不展露出张杨独特的艺术观与坦诚的人生观。

张杨多年扎根西藏,几次命悬一线,只为了拍摄从内心长出来的电影。本书收录了张杨在拍摄期间写下的导演手记,以及在西藏拍摄的大量精美绝伦的图片。

选景的路

2013年11月下旬,开始为《冈仁波齐》选景和选演员。虽然这部电影没有剧本,但大概的故事走向和人物设定我已经想了很久:首先要有个七八十岁的老人,他(她)可能会死在路上;要有个孕妇,她的小孩会在路上出生;还要有个屠夫,因为杀生过多,想通过朝圣赎罪;要有个七八岁的孩子,这样会增加很多趣味性和不确定性;有孩子就要有他(她)的父母;还要有个十六七岁的小伙子,可能是个小流氓,也可能就是一个青春期敏感害羞的男孩,一路上他会发生潜移默化的改变;还要有一个五十来岁、成熟稳健、类似于掌舵者身份的一个人,他会是整个朝圣队伍的头领。

为什么会有这些概念?其实都跟以前去西藏时见到的、听到的朝圣故事有关系。正是由于脑海里有了这些设计好的人物概念,我每到一个地方,都是按图索骥,看能不能找到这样的人。

我和摄影师达明、执行制片人成功、司机小姚从大理出发赶往香格里拉,那里的建筑很有特色,但选人方面不甚理想。于是又驱车赶往德钦,在德钦遇到一个家族很想参与。但非常遗憾的就是,云南这边的藏族人没有磕长头的习惯,这事跟他们的生活比较远,另外就是他们受汉族影响较大,本身藏族的特点不够明显。

从德钦拐到四川的藏区,这里的人形象上就比云南那边的藏族感更强,很多村子都特别漂亮,犹如一幅悠闲的田园风光画。村民们的关系和谐友善,颇具古风。在德荣县孜乌乡我们遇到了一个不错的小村子,也找到了几个适合的人物,但四川的康巴人进藏需要办边防证,比较麻烦,也先作为备选吧。

我们从四川巴塘进入西藏境内,在途经芒康县时,路过一个八九户人家的小村子,觉得不错,就停下来进去细看。村子旁边山上的小庙旁,有几个妇女正在吃喝玩乐。上去跟她们聊天,原来她们是在过当地特有的“媳妇节”。大家聊得很开心,她们说再往前走十公里还有一个村子叫普拉村,问我们要不要去看看。

下午按照指引去到普拉村,在村头小卖部坐着的时候,看到几个女人牵着牦牛、背着柴从山上走下来。人群里有两个19岁左右的藏族女孩,长得非常漂亮,是那种非常淳朴的美,脸上有着浓浓的高原红。她们正好也来到小卖部吃方便面,我们简单交谈了几句,其中一个叫斯朗卓嘎,给我留下了非常深刻的印象,她的母亲和两个妹妹也都在,形象气质也都很好。我在小卖部门口给她们拍了张照片,后来我说想去她们村里转转,她们说离得很远,要走三个多小时的山路。彼时我们都还未适应高原的环境,她们嘴里的三个小时山路,我们要走的话,且得走上一天,只好作罢。

当天回县城住下,第二天就要出发去拉萨开会。晚上翻看白天的照片,还是觉得这个在村头小卖部看到的女孩形象太好了,我觉得这就是冥冥中注定的缘分,她们应该出现在我的电影里。我决定先不去拉萨,要回去再看看,就算走一天也得过去。第二天我们又到了那个小卖部打探,老板说她们家其实就在仲杰组,过前面的小河就是,离普拉村镇只有五分钟车程,原来我们竟然被忽悠了。

开车到了仲杰组,拿着照片去问人,人家说她家就在村口的白塔旁边。在村民的指引下,我们带着礼物找到了斯朗卓嘎的娘家。家里只有她母亲一个人在,非常慈蔼温暖。因为我们昨天已经见过面,也算是熟人了,所以今天再过来她就放松了很多。通过翻译,了解清楚了她家的情况:家中最年长者是卓嘎的姥爷旺秋,家长是父亲昂旺格松。他们家一共生了六个女儿,但夭折了两个。大女儿次仁曲珍招了个入赘的女婿叫色巴江措,二女儿斯朗卓嘎嫁给了隔壁邻居尼玛扎堆家的儿子,另外的女儿都在县城上学。

我们又去尼玛扎堆家拜访,尼玛扎堆是典型的康巴汉子,头绳盘着长头发,形象非常好。他的父亲刚去世一个多月,家里正在做法事。而尼玛扎堆的叔叔杨培已经七十多岁了,在他哥哥生前,老哥俩一直想去朝圣,但哥哥还没出发就去世了,杨培不想自己死前也有这样的遗憾,所以很想去朝圣,这正是我们电影需要的故事。

再回到昂旺格松家时,他们家的成员都在家了。昂旺格松也是典型的康巴汉子,再看到曲珍这时正怀着孕,这对我而言更是意料之外的惊喜。因为我脑子里所设定的人物概念,这两家就可以凑起来四五个:老人、中年掌舵人、孕妇、小伙子等。

这个村子正是我们后来确定的拍摄地,而我们也以这一家作为突破口,逐渐找齐了电影里的角色。

深入普拉村

从2013年12月底到2014年3月,我们在仲杰组驻扎了三个月。既然《冈仁波齐》已确定从这里启程,那么“雪佛兰 · 红粉笔乡村教育计划”的公益短片就也得在这里拍摄。

这段时间,我和摄影师大部分时间都吃住在昂旺格松家里,会陪旺秋爷爷喝酒,也会去尼玛扎堆家跟他们聊天,跟村子里的人见面也都打个招呼,没事的时候就闲聊几句。

公益短片讲的是一位支教老师和学生的故事,就在普拉村镇的中心小学里拍,附近几个村子的孩子都在这儿上学。我们选了三十来个学生,然后挨个家访,看看他们的父母和家人都是什么形象,也了解一下每个家庭的情况。

其实,我们这样做的另外一个目的就是为大电影选人。这时候我们找到了扎西措姆。小女孩非常漂亮,很有灵气,在短片里饰演了一个很重要的角色。我们还把短片的一个主要场景安排在她家里。

因为家里盖房死了两个人,欠了一屁股债,所以当拍完短片后我们跟扎西措姆的父母商量朝圣电影的事情时,他们非常愿意参与。我们的到来让他们看到了希望,他们觉得完全是菩萨在保佑他们、帮助他们。爸爸晋美有一个朋友叫江措旺堆,正是我们一直在寻找的屠夫,家里很穷,也很愿意和我们去朝圣。

无形中,整个团队建立得差不多了。原来我以为脑子里设定的人物,要遍地撒网、七八个村子才能拼凑齐整,没想到一个村子就全解决了。这是我们的缘分。

短片拍完后,朝圣的队伍也确定好了,是开拍《冈仁波齐》的时候了。可实际上,我并不知道拍什么。我当时的概念是:你们干什么,我们就拍什么,放牛就拍放牛,砍柴就拍砍柴。其实就是先用纪录片的方法观察他们的生活细节,觉得有触动的地方就让他们多演绎几遍。比如他们每家都酿青稞酒,酿酒的时候总得说点什么吧,于是就让夫妻俩一边干活一边聊要不要去冈仁波齐啊,家里的事情怎么安排啊,等等。我不喜欢一上来就给观众一种情节剧的感觉,我希望看到的是生活本身的质感和元素。

当然也有一些戏份要靠捕捉。比如春节时候他们会赛马,那是一场盛会,不可能专门为你组织,那就只能把一场戏安排在这个环境里抓拍。还有的戏份像生小羊,只能提前跟演员说好这场戏的内容,然后架好机器等待。

我们在村子里待的这三个月(中间还和他们一起过了春节),最重要的工作是寻找这部电影的气质和拍摄方式,包括和演员的沟通方式。除了扎西措姆的爸爸仁青晋美开过长途车,会说几句汉话,别的人一句不会,因此我们至少要有两到三个翻译。然而那个地方连大学生都很少,我们的翻译就是两个刚上中专的学生,普通话也不太标准。基于此种情况,我们拍摄的一般过程是:我先通过翻译告诉演员大概的意思,他们就聊天,组织语言。翻译翻过来给我听,话多了就精简,漏了内容就补上。拍完一遍后就看回放,让翻译整个说一遍,查缺补漏。直到三个月后上路,我们才找来了一位懂芒康话的藏族副导演。

过了一段时间后,我渐渐熟悉了他们说话的节奏和律动,很多时候,自己就能看出来是不是说错了、磕巴了,等等。我觉得这种方法很有意思,如果是演别人,他们可能会不好意思,也不知道怎么演,但你让他们在镜头前做自己,他们就没有负担,非常放松,很快就能适应在摄影机前的生活。

刚开始时,斯朗卓嘎和扎西措姆还有点害羞,老看镜头,我们就不断提醒她们。你会发现当他们慢慢地适应之后,摄影机就不再是一个闯入者,而像是一张方桌、一个暖瓶或者一盏灯那样的普通物件。这个时候他们已经“忘掉”了摄影机的存在,在镜头前也自然、活泼起来。这正是我想要的。

比如里面的尼玛扎堆和昂旺格松,这俩人特别放松,他们在镜头前的沉稳性和节奏感非常到位、自然。我觉得专业演员里都没有人能比他们做得更好。我跟摄影师看的时候,觉得这完全就是罗伯特·德尼罗和阿尔·帕西诺在飙戏啊,当时觉得非常幸运,选得太对了。

当然这东西需要去碰的,不是说随便拉一个人就能演,这种电影,对导演来说最重要的部分就是选演员。如果选得不对,一旦上路了就不可能回头,也不可能重拍。

所以对我来说,选人的时候一定要符合我的设定,另外就是观察他们的表现力和塑造力。这种观察就是在考验导演对演员的调度能力和对生活的敏感度,这也是作为一个导演最重要的功力。