王文彬、陈洪模、马应辉正在攀登东支冰川,测物质平衡。 本报记者 王星摄

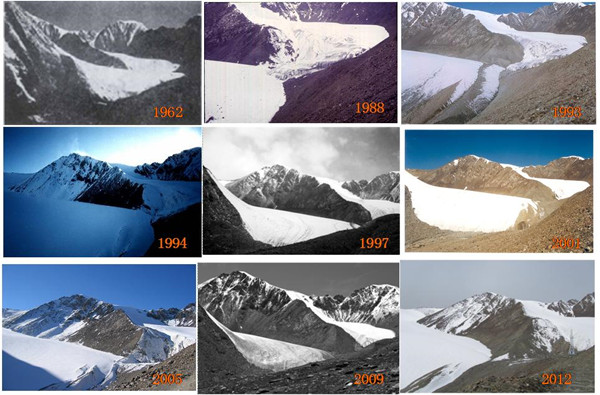

一号冰川自1962年、1988年、1997年至2012年的变化图。 资料图片

王文彬(右)和陈洪模在冰上钻孔,准备插杆。 本报记者 王星摄

天山一号冰川,位于乌鲁木齐西南120公里的天格尔峰,被称为距城市最近的冰川。它形成于480万年前,素有“冰川活化石”美誉。但随着气候变化的加剧,冰川面积已经从1962年的1.95平方公里,缩减为如今的1.62平方公里,比例达17%,冰川末端厚度平均减薄40多米。

更为严峻的是,一号冰川的噩梦才刚刚开始。据推算,在现有气象条件不变的情况下,一号冰川将在未来70年至90年内消失;如果发生极端升温,50年后的某个炎炎夏日,这位“冰雪女神”就有可能从地球上消失。

冰川消融也许无法阻挡,那还有必要费力气研究冰川吗?“一方面要保护冰川,延缓它们的消融速度;另一方面,要对冰川消融的利弊进行分析,想出相应对策。”中科院寒旱所的冰川学专家李忠勤告诉记者。

日前,记者赶赴一号冰川腹地,和中科院寒旱所天山冰川站的“冰雪卫士”一起,踏上了探访一号冰川之路。

“明天千万别下雪!”出发前一晚,天山站副站长王文彬博士抬起头,脸色和天空中厚厚的云层一样凝重。

“下雪,不会吧?再说,雪后的冰川不是更美么?”穿着长袖、刚从摄氏20多度的乌鲁木齐市区赶来的记者将信将疑,满脑子都是“雪白”“圣洁”的念头。

吃完晚饭,大雪果真从天而降。天山的绿草坡被染得一片雪白。“山里跟市区不一样,初夏也经常下雪。明日之行注定凶险,估计要多走一些路。”王文彬无暇顾及雪景,起身回房加紧准备。

“老爷车”驶上天山冰路

夏季降水量大,冰川变化多,需半个月考察一次;冬季雨水少,变化小,加之路途凶险,一般一两个月考察一次。

夏天的乌鲁木齐是座日光之城,晚上10点才天黑,早上7点天就已大亮了。吃完早饭,王文彬拉着记者换装备——丢下外套,换上厚重的军大衣;脱掉运动鞋,套上棉毡袜和雨鞋;口袋里塞上墨镜。

“这么多装备,有必要吗?”

面对疑问,王文彬认真地回答:“你上去就明白了。”

早晨8点,7人分乘两辆车从海拔2000多米的基本站出发,王文彬坐在一辆十多年车龄的三菱车内。对于这辆“老爷车”,王文彬爱恨交加,因为从2006年师从李忠勤读博至今,它承载了他全部的冰川记忆;可他还是想换一辆新车,多一份安全。好在今年换车的申请资金已获批复,他正筹划购入一辆新的越野车。

从基本站到一号冰川还有40公里。刚出发时,平整的柏油路已经见不到前一晚降雪的痕迹,在密闭的车内穿件军大衣,感觉有点多余。

汽车在盘山路上迂回前进,窗外景色发生了巨大的变化。坑坑洼洼、布满落石的216国道两边,一边是百米悬崖,一边是寸草不生的山体;爬到海拔3000米以上,路面上出现了厚厚的冰板,坐在车内,明显感到车子后轮在尽情摇摆。

行至海拔3200米,视野突然开阔,洁白的世界终于到来。“眼前是小冰期冰川前进时侵蚀而成的U形谷。这里原来是山谷,由于冰川的拔蚀和磨蚀作用,谷地变直并加深、加宽,谷壁变陡,谷底变平,横剖面变为‘U’字形。”王文彬解释道。

终于来到了海拔3500多米的高山站,另一辆车已成“强弩之末”。王文彬把车上的三个人叫下来,将三菱车的后备箱打开,让所有空得出手的人抱着行李,并从车尾拉出了一个加座。就这样,2+4+1,7个人挤在一辆三菱车里准备征服最后4公里盘山冰路。

在冰面上,连续的转弯让坐在最后一排“新座位”的马应辉连呼“滑了,滑了”。所有人都拉紧座椅,心提到了嗓子眼。

前进到望峰道班之后,科考队员陈洪模停下了车,提醒大家:前方路又窄又滑,只能徒步行进。在这里,科考队兵分三路。

一直以来,一号冰川的物质平衡变化曲线,与全球山岳冰川物质平衡的平均变化曲线一致,外国专家都把一号冰川当作了解中国冰川的窗口。此次,通过天山站国际合作机制前来考察的瑞士年轻学者马提亚斯,下车后独自攀登东支考察积雪模型;王文彬、马应辉前往西支测物质平衡;科考队员金勇、陈洪模则前往乌鲁木齐河源区进行水文监测。

冰川一年退缩了6米

在雪山上掉队的记者担心迷路,只得原地记录。和科考队员再次接头前,两人在山上被冻了4小时,吃雪充饥。

走在被冰雪覆盖的乱石堆上,左边是悬崖,右边不时有落石砸下。这些乱石如何形成?王文彬认为,其源于冰川的拔蚀作用,“冰雪融水渗入山体节理、裂隙,使其扩大,岩块不断破碎。”

到了海拔3800米处,一号冰川已经清晰可见,金字塔般的角峰,弧形的冰川和巨大的冰舌令人震撼。从1993年起,一号冰川中间被锯齿形的山脊隔开,分为东西两支。之后,冰川的退缩速度更快,西支冰川末端的退缩速率由之前的每年4.5米提升至6.0米。

与东支的平缓地形相比,西支更加陡峭,高海拔呼吸困难的效应开始显现,记者跟科考队员的距离越来越远。10点,在科考队员翻过一个山头之后,便突然“消失”。

“怎么办,走还是不走?”出发前,王文彬曾提醒记者在雪山上不能迷路,可如今,乱石堆上已经看不到科考队员的脚印,呼喊也没有答复。此时,雪山上无比寂静,一片“白色恐怖”令人窒息,前方的山头像一堵墙,威严得令人无法逾越。如今之计,只有老实呆在原地,等待他们下山。此前科考队员提出“为什么以冰川为主题的电影太少”的质疑,如今也有了答案——条件太艰苦,没法拍。

在凛冽的寒风中,军大衣是那么珍贵。强烈的阳光让人睁不开眼,如果不赶快戴上墨镜,很容易患雪盲症。刚才短短的一段爬坡路,尽管记者已经走得够慢,但还是需要坐在大石头上拼命喘气。补给全都在车上,饿了渴了只能使劲吃雪。别说,雪还真的有点甜!

马提亚斯首先出现在记者的视野中,他的身后留下了Z字形线条。他此行希望通过激光雷达,计算雪的消融量,构建通用的积雪模型。

10点50分,西支上出现了两个黑点,经相机放大后确认了他们就是王文彬二人。王文彬戴着蓝色头巾和墨镜遮挡紫外线,身穿红色棉袄和黑色滑雪裤,脚上套着SMR系列的滑雪板,和马应辉手拉手上行。

在西支,他们需要监测4排共12个点的物质平衡。他并没有一排一排地往上测,而是先沿着西支右侧攀登,自下而上测完最右边一列的四个点,到顶之后,从右向左测完最上面一排,接下来再呈弓字形下坡,测完余下的6个点。之所以采取这种形式,是因为一方面高海拔地区下坡比上坡省力,下坡时多干活,身体和心理上都比较容易接受;而且,下午冰川消融后上坡更加艰难,需要在上午冰面不算太滑时先上坡。

在这些监测点,王文彬除了要测量冰川中本次插杆与上次监测时的高度差,还要不时地用密度秤测雪的密度。测量之前,挖雪坑的任务就落到了马应辉身上,在高度缺氧的情况下,挖个3米的雪坑至少要1小时。

身为副站长的王文彬,则要过问众多琐事,科考工人的聘请也是其中之一。他曾告诉记者:“要测量又要记录,很难分心去挖坑,科研少不了工人。新疆暴恐事件接连发生,找临时工特别难,成本太高,我们科考站只能托朋友说说情,让工人先做着,以后也不知道该怎么办。”

冰川“禁游令”仍是空文

冰川物质平衡“赤字”是冰川持续退缩的主要原因,这一情况已经持续了十多年。除了全球变暖,人为活动对冰川的影响不可忽视。

14点,王文彬离开西支,前往东支继续考察,此时,陈洪模载着金勇将车开了上来。金勇的水位计已经成功在河源的混凝土测井中漂了起来,从5月安装到10月取走,水位计的传感器会以5分钟一次的频率记录数据。“冬天没水,放那里还容易冻坏,最好取走。”他说,“我们通过水位变化计算出流量变化。近些年,乌鲁木齐河源的流量呈逐年增多趋势,这恰恰说明冰川消融在加剧。”

冰川研究者和家人大都聚少离多。金勇的爱人也在寒旱所工作,是一名女博士后,常驻兰州。一到夏天,金勇的工作量就多了起来,两人经常整个夏季不见面,至今还没要孩子。

王文彬也是如此,他3年没回过周口老家,和在郑州工作的爱人一直两地分居。2013年9月中旬,他到阿克苏无人区进行野外考察,一直等到27日出山才有手机信号。那时,他才得知,妻子由于早产手术需要丈夫签字,一直拨打他的电话。当天傍晚,他星夜兼程去郑州签字。最终,母女平安的结果让他长出了一口气。

有了陈洪模的引导,攀登东支便有了底气。可走上去才发现并不简单,半天的阳光让坡面上布满的风吹雪特别松软,“哎呦”一声,左脚陷下去半米深,刚抬起左脚,右脚又陷了下去。不管怎样小心,还是东倒西歪。

王文彬此时正在东支测试他昨晚的小发明——工程钻升级版。测量物质平衡需提前放置花杆,一般放置花杆需用蒸汽钻在冰上打孔,可蒸汽钻将近40斤,对科考人员而言负担太重,能不能用不及15斤的普通工程钻代替?

“钻头太粗,耗电多;钻头太细,没有力气还易损坏,新发明行不行?”王文彬自己动手挖好1米多高的雪坑跳进去,腿伸直,弯下腰,眼睛和钻头成笔直的一条线,一开始还算顺利,突然,他迅速抽出钻头,“钻到石头了,几百块钱一个的钻头可千万别坏。”他摸了摸钻头,确定没有损坏后,又到别处开辟试验田,可一连3次,他都遇到同样的问题,难掩失落,一屁股坐在冰川上。

经过一天的测量,王文彬告诉记者,冰川物质平衡量等于当年的积累量与消融量的差值。十多年来,一号冰川的积累量长期小于消融量,一直是负值,造成冰川持续退缩。目前,东西支最深的冰厚度在140米左右,不过,到了盛夏,雪线大幅上移,冰川退缩会非常严重,东支顶部局部地区甚至出现冰面消融小湖,原先的积累区具备消融区特征。

4月23日,天山一号冰川保护区域划定,希望采取强有力措施,从源头上有效治理天山一号冰川生态环境问题,努力将人为因素影响减到最小。但其中“禁止一切以天山一号冰川为目的地的旅游和探险活动”的规定,仍是一纸空文。

回到3800米的停车点,那里已经停了6辆越野车,挂着新疆、陕西、浙江等地的牌照。有游客在东支冰川上画了一个爱心,还有陕西游客捡到了花杆准备带走!

“没办法,游客太多,到处乱跑、乱丢垃圾给冰川带来了巨大的伤害,他们觉得我们的科研设备好玩就带回去。我们看到了可以阻止,但没法天天阻止啊。”陈洪模对游客的增多深表忧虑。

王文彬认为,造成冰川消融除了气候因素外,还与人类活动密切相关。冰川周围的工矿企业、牧场等释放出的扬尘、烟尘等悬浮物,如果随风降落到冰川表面,加上游客的随意践踏,会导致冰川反射率降低,加剧冰川消融。“既然已经出台了相关保护规定,理应有效执行。”

专家访谈

我国冰川“只退不进”

——专访中科院寒旱所研究员李忠勤

中科院寒旱所研究员李忠勤,1987年考入兰州冰川冻土研究所。1995年起,他在已故院士施雅风于1959年建立的天山冰川站担任站长,至今已逾20年。日前,本报记者在新疆天山脚下对他进行了专访。

文汇报:为何将天山一号冰川站称为冰川学的“金钉子”?

李忠勤:在世界冰川监测项目中,乌鲁木齐河源一号冰川是中国唯一可通过常规观测各种重要变量来获得长序列、高质量数据的冰川,也是世界冰川监测服务处(WGMS)选定的10条参照冰川之一。

冰川有大陆型、海洋型之分,我国的冰川主要分布在西部高寒山区。一号冰川作为大陆型“参照性”冰川,地处中亚干旱内陆区,地理位置特殊,距亚洲地理中心仅有100公里。近50年的观察显示,它在亚洲特别是中亚地区有良好的代表性。其它具有类似长期监测可能的冰川多为海洋型冰川,或是处在气候过渡带的冰川。

国际上,经典的冰川学理论以冰盖和海洋型冰川研究为基础,缺乏大陆型冰川的长期观测和研究。因此,天山冰川站填补了大陆型冰川研究的诸多空白。

文汇报:研究冰川究竟有何意义?

李忠勤:冰川能够指示气候、水文等要素的变化信息,因此,对冰川的监测非常重要。

冰川是寒冷地区多年降雪积累、变质而形成的自然冰体,在消融区转化为液态水,最终汇入河道。中国冰川融水大部分汇入干旱少雨的塔里木、准噶尔、柴达木和河西走廊等内陆盆地,是干旱地区稳定而可靠的水资源。随着工农业的发展和人口的增加,研究冰川有助于缓解这些地区的用水矛盾。

亚洲中部和我国西北内陆一样属于干旱区,水资源是制约社会经济发展的瓶颈和维系生态环境的命脉。具有“中亚水塔”之称的天山冰川加速融化,位于融水河流下游的中亚国家对此必定非常敏感,因此,加强冰川研究对避免国际纷争也很重要。

文汇报:根据施雅风主编的《简明中国冰川目录》,不考虑状态不确定的冰川,中国80.8%的冰川在退缩和消失,但还有19.2%的冰川呈前进状态,现在情况仍是如此吗?冰川的变化状况会给我国带来哪些影响?

李忠勤:全球大部分冰川都在退缩,我国也不例外。现在,我国基本上不存在前进冰川,全在退缩。

冰川退缩,会引发水资源时空分布和水循环过程的变化。根据施雅风等人的预测,随着气候继续变暖,祁连山北麓、天山北麓准噶尔盆地南缘、天山南麓吐鲁番—哈密盆地等以小冰川为主的流域,在21世纪初,因冰川退缩加剧会出现融水高峰;到21世纪中期,冰川融水径流可能衰减,不利于当地经济发展。塔里木盆地、柴达木盆地和青藏高原内流区等以大冰川居多的流域,到2050年融水一直处于增长状态,有利于经济发展和人民生活;青藏高原东南部和横断山的冰川加剧融化,可能导致洪水和冰川泥石流的发生,弊多利少。

文汇报:面对冰川不断退缩的现实,我们该怎么办?

李忠勤:近年来随着全球变暖,冰川呈现加速消融趋势,新疆还有其他冰川比一号冰川消失得更快,这几乎是不可抗拒的。我们要分析,在冰川退缩的情况下,西北干旱区地表径流、地下水资源会受到哪些影响,需要采取哪些对策。比如,通过建设类似一号冰川保护区的区域,减少放牧、限制工矿企业排放、严控冰川旅游,延缓冰川消融;同时可以规划建设山区水库,有效保存冰川水,防止无谓蒸发。

目前,新疆的液态淡水资源与十多年前相比已增加10%以上,生物多样性明显增加,但这种增加会随着冰川的加速融化迎来拐点。现在,不少小冰川流域已经显现。应当警惕的是,目前正在经历融水红利期的地区,面对奔腾的淡水,处理方式太过随性,普遍存在用水过度的现象。将来冰川没了,水没了,那怎么办?如今“幸福地用水”的人们必须居安思危,做好城市规划,合理调配生产、生活用水,避免浪费,提前为缺水期的可持续发展做好准备。

文汇报记者 赵征南 王星