2000年,尔冬强开始重走丝绸之路。

2013年,尔东强在穿越丝绸之路的过程中,在库布奇沙漠留影。(均资料照片)

30年前,还在为报社工作的摄影记者尔冬强得了一个全国大奖。该奖项的“奖品”之一,是为期一个月的“创作假”。他选择前往大西北采风,从上海到西安,再取道兰州,前往敦煌、吐鲁番,这是尔冬强和丝绸之路的第一次交集。他为沿途所见的自然风光留影,“大漠、戈壁、落日,每个摄影师都渴望来到新疆”。

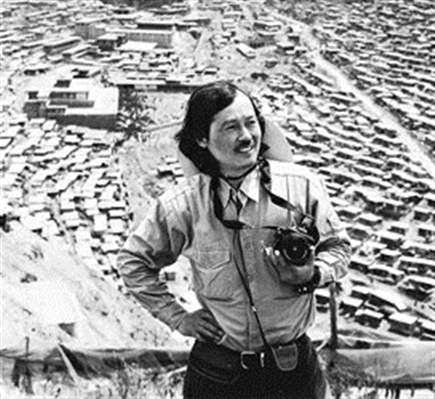

在当年拍下的一张黑白照片上,25岁的尔冬强瘦削、清癯,留长发,戴帽子。作为土生土长的上海人,他曾经流连在灯光轻柔的法式风情小街上,拍洋房、喝咖啡。当时,年轻的摄影师并未想到,漫天风沙的戈壁滩也会让他醉心不已。2000年,当尔冬强决心重走丝绸之路时,内心所渴望的已经与过去大不相同,他要将镜头向前推,推向历史的深处,重新发现被风沙所遮盖的古代丝绸之路。

14年,数十次往返,单程最长18000公里,近万件摄影作品、文献和器物——今年5月16日起,在位于上海浦东新区的中华艺术宫5米层6000多平方米的宽阔展厅里,“一个人的丝路:尔冬强视觉文献展”向公众免费开放。入口处的巨幅古城墙黑白照前,55岁的尔冬强戴着草编礼帽,身影瘦削笔挺,依旧是精致雅皮的模样。清华大学美术学院教授尚刚感叹说:“谁能想到,一个温文尔雅的白面书生,内心竟然那么狂野,竟然走得那么远。”

前天,由中国、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦三国联合申报的丝绸之路“长安-天山廊道路网”成功申报世界文化遗产。尔冬强的努力,在这一刻更显得意义重大。他镜头中所呈现的丝绸之路,并不仅仅有壮美的自然风光,还包含着艺术家本人对数千年文明的观察和思考。

从陆上丝路到海上丝路

为了寻找“一千年里丢失的关于拜火教徒的记忆”,尔东强从上海出发,沿着丝绸之路,一路向西。

“丝绸之路”,在该词条的创立者——德国地理学家李希霍芬的定义中,这条沟通中西方商路的通道,由西汉使者张骞开辟,以长安为起点,经甘肃、新疆,到中亚、西亚,并联结地中海各国。它的时间跨度为2000多年,空间绵延7000多公里。

在尔冬强之前,班超和张骞走过这条路,鸠摩罗什和玄奘走过这条路,它出现在李白的诗篇和马可·波罗的游记中,也出现在李希霍芬、斯文·赫定和斯坦因的考察笔记中。丝绸之路经历过辉煌和遗忘,可叹的是,在重新被发现后,又再次被遗忘。

汉武帝时,汉朝的版图扩大到河西,随后在张掖、武威、酒泉、敦煌设河西四郡,长城修到了敦煌西,设立了玉门关和阳关。敦煌成了从西域进入中原的大门。北宋的海上丝绸之路繁荣后,这个地区逐渐萧条下来。明朝时,敦煌被置于嘉峪关之外,不再是东西交通的中转。到嘉靖十八年,嘉峪关被封闭,繁荣一时的古代丝绸之路彻底荒凉。

古丝路的重新发现,要推后到近代。19世纪末,中亚的探险热潮开始兴起,被称为敦煌学开山鼻祖之一的斯坦因,曾在《考古与探险》中描述过个中原因:“英国和俄国互相监视,日益怀疑对方向新疆扩张,全把眼睛盯着衰老的中华帝国。”1902年,“中亚和远东考察国际协会”就在这样一个瓜分的狂潮中成立。

然而,没有人想到的是,这些考察队从荒凉沉寂的地方不断发出惊人的消息:汉简、罗马金币、波斯银币和文书上的多种文字……埋藏在这里的文明遗迹和文物牵涉到极为久远的时代,也暗示着很多被丢失的记忆。

差不多在百年后的下一个世纪之交,以捕捉和记录老上海文化变迁一举成名的摄影师尔冬强,在一次拍摄中看到了一批道契。他意外地发现,清末,曾有一批“白头商人”在上海购地建房。

“白头商人”是琐罗亚斯德教的信徒,这种流行于古代波斯的宗教在中国被称为祆教、拜火教,是基督教诞生前中亚和西亚最有影响力的宗教。资料显示,拜火教信徒曾于汉唐时期定居在古代丝绸之路沿线的甘肃、新疆等地,随后逐渐消失在历史的长河中。这引起了尔冬强的注意:“鸦片战争后突然出现在上海的‘白头商人’,和古代在撒马尔罕和长安之间跑来跑去的粟特人都是拜火教徒。他们之间有什么关系吗?”

尔冬强决心揭开这个秘密,寻找“一千年里丢失的关于拜火教徒的记忆”,他从上海出发,沿着丝绸之路,一路向西,最后在伊朗东部找到了仍然存在着的拜火教村庄。“这才把源流搞清楚。”他说。7世纪以后,随着伊斯兰教的东渐,兴盛一时的拜火教渐渐沉寂。一部分教徒走海路逃到了印度孟买,生存了下来,他们一边经商一边传教,被称为帕西人。鸦片战争前后,又随着西方人的舰船来到中国。

“我沿着陆上丝绸之路找到了他们,又沿着海上丝绸之路回到上海。”尔冬强说,他完成了一次地理和历史上的“双重穿越”,创作生涯也因之发生改变。从那以后,尔冬强从近代史转向了古代史,从精致密集的城市走向了广袤无际的大漠。

从追随斯坦因到捡拾历史

一个世纪后,匈牙利科学院的工作人员,迎来了有史以来第一个亲自登门调查斯坦因资料的中国人。

重走丝绸之路,尔冬强绕不开100年前的一个人。

他叫斯坦因,原籍匈牙利,25岁时,他独自来到印度和克什米尔地区,开始探险、测绘和考古事业。他以一个地理学家的身份为开端,进而成为一名世人瞩目的探险家和考古学家:在古代丝绸之路沿线,斯坦因发现了和田古迹、尼雅遗址和古楼兰遗址,并从敦煌莫高窟中盗走了大量文物。他的许多著作,至今仍是敦煌学者们的案头必备书目。

“记不清是哪一年”,有一天,北京大学历史系教授荣新江发现,有一个陌生号码一直在拨打自己的手机,“我老不接,但隔了两三天后,他还打,我接起来一听,是老朋友尔冬强。他跑去外面了,换了个手机号。”

电话那头,尔冬强语气急促,他说:“我正在重走丝绸之路,希望能寻找一些采访线索,进行深入的拍摄。”

荣新江建议说:“你可以跟着斯坦因的足迹,先拍下他第一次来探险时看到的东西。”

斯坦因的第一次探险开始于1900年,在那次旅程中,他发掘了尼雅遗址。当年5月31日,斯坦因穿过克什米尔地区进入新疆,“16匹马驮着我们的帐篷、日用品和器材等,已经整装待发。”一个月后,他远远地看到了维吾尔语中的“冰山之父”慕士塔格峰,这座山峰以及更远方山崖上的塔什库尔干城墙,使他意识到“现在进入了要进行研究的地区”。

一个世纪后,匈牙利科学院的工作人员,迎来了有史以来第一个亲自登门调查斯坦因资料的中国人。“他们热情地欢迎了我,并拿出了许多从未向外人展示过的资料与实物。”尔冬强说。

这次考察,尔冬强带回来的资料,令从事这方面研究的荣新江激动不已:“他刻了一个盘给我。我打开一看,里面的内容太精彩了,学术价值极高。在里面,我看到了日本最著名的汉学家内藤湖南,他在自己的照片上题了词并送给了斯坦因。此外,还有清朝官员赠予斯坦因的名片。”

尔冬强几乎是一帧一帧地,用镜头重现着斯坦因的生命历程:“他的卷宗、档案、图片、文献,我全都看了一遍。他考察所走过的地方,凡是能在资料中找到的,我都做了系统性的重访。”

在重访中,尔冬强以斯坦因拍照的角度,记录下了同一地点的画面。这样一个跨越百年的视觉对话,成为这次展览最大的看点之一:矗立在罗布泊的汉代烽燧,由泥浆和苇草夯实而成,2000年来屹立依旧。被斯坦因开凿出冰山一角的热瓦克遗址,在尔冬强的镜头里却以泥土和石头被严密封存。当年,斯坦因没法将遗址里的东西带走,便将其重新封了起来,而埋藏于其下的,则是犍陀罗文化的遗存。在一次和丝绸之路相关的学术会议上,这张照片引起了学者的轰动:犍陀罗文化是希腊文化与印度文化碰撞的产物,集中在今天巴基斯坦的白沙瓦和塔克西拉,但没人想到,在中国新疆的和田地区也能找到它的身影。

巧合的是,当尔冬强追随着百年前斯坦因的身影西行时,斯坦因也追随过一个更古老的身影。在学习东方语言的过程中,斯坦因从古籍中知道了唐僧玄奘。此后,他一直以这个孤身的远行者为自己的偶像。

无论出于怎样的目的和使命,这些前赴后继重走丝绸之路的人,都是孤独的。14年里的大部分时间,尔冬强总是孤身一人踽踽而行,他穿过人迹罕至的山谷,跋涉在风沙弥漫的沙漠,深入无人区的腹地,克服常人难以想象的困难,完成他重走丝绸之路的梦想。

但命运也将意外之喜回馈给了孤独者。2008年冬天,尔冬强前往新疆和田。那时,大雪落满荒野,-18℃的恶劣气候,使此刻的和田成为了真正的无人区。在一片皓白的天地之间,探险者的身影犹如缓缓前行的蝼蚁。在荒漠上走了4公里后,尔冬强转过身,四野之中,除了沙土和白雪,没有别人的脚印和飞禽走兽的踪迹。这是他拍下过的最精彩的照片之一。

从摄影师到时代记录者

“我们这一代人,生活在一个日新月异的时代里,每天都在发生翻天覆地的变化,摄影师有使命将历史记录下来。”尔东强说。

在孤身深入丝绸之路前,旁人眼中的尔冬强,就是一个极具勇气的人。1986年,尔冬强辞去了在报社中担任的摄影记者一职,放弃了工资、劳保,以及等待一段时间后便会有的福利房,开始了独立摄影师的生涯。

他常被人称作是“国内第一个具有自由精神的摄影师”。崇尚自由者,追求的是独立,是对意义的自我定义。尔冬强提出了“视觉文献”,他呼吁摄影师站在时代的高度,用影像去记录历史,在当时几乎无人响应,“这是一个偏门的东西,我的工作相当于填补空白”。

尔冬强生于1959年,幼时家境富庶,家中不仅拥有各种摄影器材,甚至还设有暗房。他的摄影生涯,始于父亲赠予他唯一的礼物——柯达相机,这些经历,如春风润物般地使他与摄影紧密相连。上世纪七八十年代,尔冬强与在海外的亲戚取得了联系。当时,外部世界对中国知之甚少,亲戚建议他把国内的情况记录下来,并通过照片传递出去。

正是从那时起,尔冬强接触到了影像纪实,这是他创作生涯的起点,也影响了他的一生。他辞去工作,离开体制,正是因为对掠美的摄影方式感到疲倦。“改革开放后,现代摄影进入中国,首先以港台的画意摄影为开端,即注重照片的艺术性和画面的风花雪月。”尔冬强说,“不是说拍美的画面不好,但摄影仅限于这个概念中,太狭隘了。我们这一代人,生活在一个日新月异的时代里,每天都在发生翻天覆地的变化,摄影师有使命将历史记录下来。”

这样的使命感,让他的摄影生涯超越了摄影。上世纪80年代,上海大规模旧城改造时,尔冬强穿梭在高楼大厦渐次耸立的大街小巷,把俯拾皆是历史的上海装进镜头。在那些影像中,他看到了一个正在被遗忘的老上海——即使光阴不过百年,这个近代史上最重要的中西交通港口,也追不上时代滚滚前行的车轮了。

“被历史尘封的上海,就像是另一座敦煌莫高窟。”尔冬强说。只是这一次,将这段历史深埋起来的,不是黄土风沙,而是钢筋水泥。尔冬强的镜头中,记录着上海西洋建筑、法租界、通商口岸、ArtDeco风格、教堂、教会学校,后来又深入到更专业的银行史、海关史和邮政史。他力求从史学文献的高度去拍摄上海,将几代上海人迈向现代化的过程记录下来,“就好像敦煌莫高窟的壁画,总有一天,人们会从影像中找到解读历史的密码”。

就这样,上海和丝绸之路有了一个交汇点。如果说,近代的上海是第一个眺望到西方文明的地方。那么,古代的丝绸之路,开启了华夏文明与外界交流的通道。季羡林曾说,对世界影响最深远的四大文明,分别是中国、印度、伊斯兰和希腊,它们唯一的一个交汇点,就是古丝绸之路所经过的敦煌和新疆地区。尔冬强从城市走向田野,从近代史走向古代史,看似天壤之别,又是如此顺理成章。

尔冬强说:“30多年来关注和研究的上海史,其实就是一部近代的中外关系史;而近15年来对丝绸之路的研究,则是向古代中外关系史的扩展和延伸。”

在发现丝路中发现中国

历史仿佛永远处于散漫的黄埃中,它被一次次地挖掘,又一次次地遗忘。

“蚕”,造字时便有“天赐之虫”的含义。桑叶和蚕,自古以来被认为是大自然的馈赠。之后,中国人又将其馈赠给了世界。至细至柔的蚕丝,却编织出了文明史上最强韧的篇章。柔软的丝绸,穿越了戈壁和沙漠,草原和冰山,穿越了语言和宗教,带着驼铃和音乐,走出了一条天涯之路。所到之处,便有繁华与合作。

“不能忘记古代丝绸之路。”中国人民大学教授、新疆文物考古所所长王炳华说,“因为它的存在提醒我们,文明从来不是孤立存在的,而是在交流、碰撞和共融中形成的。”

正如柔软而强大的丝绸,一直以来,古老的中华文明便有着“编织”的精神。文明的使者行走在这条道路上,川流不息,互通有无,编织出了灿烂的欧亚文明。14年的往返和追寻,尔冬强也在丝绸之路上重新发现了中国:这是一个曾经富强、包容、开放并深刻影响了世界的汉唐中国。

在尔冬强看来,对丝绸之路的挖掘并无止境。事实上,历史仿佛永远处于散漫的黄埃中,它被一次次地挖掘,又一次次地遗忘。远则千年,近则百年,稍不留神,又有不知多少历史的细节被遗忘了,湮于无踪。

上世纪20年代,瑞典探险家斯文·赫定来到中国,由于楼兰遗址的发现引发了世界范围内的“丝绸之路热”,他作为外方团长与民国政府共同组织了西北科学考察团。这一次的考察成果卓著,考察团的38名专家,后来都成为新中国气象学、植物学、地质学等领域内的重要学者。斯文·赫定也成为中国重振丝路雄风的首创者之一。

“我时常想象自己也是西北考查团的成员之一。”尔冬强说,“在那个年代里,他们在这么艰苦的环境下作了那么久的考察,令人赞叹不已。”然而,这样一次在近代史中影响极大的科考行动,却只剩下残缺不全的记录,“我想要对媒体呼吁,寻找这38名西北考查团成员的后裔,通过口述历史的方式,复原当年的那段历史”。

此外,令尔冬强念念不忘的,还有一个名叫冯承均的翻译学家。在研究丝绸之路的过程中,尔冬强曾数次看到他的名字,并为此人的学识所折服:“他是汉学家伯希和的学生,翻译了大量的东方学著作,并且在这个过程中,自己也成为了一名学者。他的许多著作,在学术上影响很大。”然而,尔冬强千方百计也没能找到冯承均的照片,“这样一个做过巨大贡献的人,竟然也被遗忘到了连照片都找不到的程度。”

他觉得自己的工作远未完成,丝绸之路仍然要继续走下去。但尔冬强并不希望,丝路上永远只有势单力薄的孤独者。他曾建议,在中小学的课本里增加一些丝绸之路的内容,“这样的领域,没有一二十年的潜心研究,就没法取得突破。如果一个孩子对此产生了兴趣,那他的学术准备期就会更长些。”

文汇报记者 张小叶