日本工农学校部分成员在校门附近留影。

日本反战同盟成员在前线向日军士兵喊话劝降。

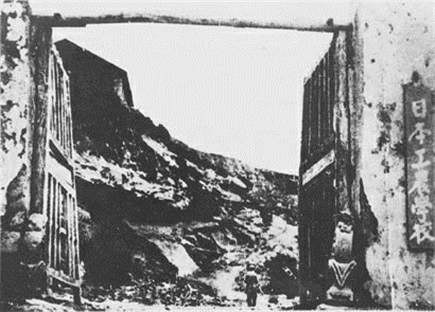

处在延安宝塔山腰的日本工农学校。 (均本报资料照片)

本报记者 付鑫鑫

八路军是咱中国老百姓的子弟兵。

没错,但您听说过八路军中也有“日本兵”吗?

八路军中的“日本兵”,来自延安的一所学校,这所学校学制从半年到三年不等,没有固定的毕业时间,开学典礼定在5月15日。它与一般学校的最大不同在于学员全是日军俘虏。

在成为“鬼子兵”前,他们曾经是日本的工人、农民、商人,受日本军国主义和武士道精神荼毒后,背井离乡,奔赴中国战场,充当日本法西斯战争的“炮灰”而不自觉。在与八路军、新四军的作战中,他们为中国军队所俘虏。

他们原以为,就像长官说的那样,自己会被“八路”残酷虐杀,却意外地迎来了涅槃新生——日本工农学校给予战俘生活上的优待、政治上的民主,并扭转了他们的思想。“鬼子兵”逐渐蜕变成“八路军中的日本部队”。

于是,他们不仅积极地到前线喊话、向自己的同胞宣传反战思想,而且到红色革命根据地创立反战组织,与我军协同抵御日本法西斯主义的侵略,甚至重伤不下火线,壮烈牺牲。他们用实际行动,践行着毛泽东同志赋予的重托——“中国人民与日本人民是一致的,只有一个敌人,就是日本帝国主义。”

“连一辆汽车、火车都没有,是多么落后啊!……只用下等武器作战的八路军,能够战胜日军吗?和吃鸟食(小米、玉米、豆子等)的八路军,能够一块生活吗?……每天我们只是觉得过着暗淡的生活,没有一线光明。做了俘虏,是多么可悲啊!再没有脸见故乡的父母兄弟了,我们是如何不幸啊!”

1941年3月15日,日本战俘大山光美在延安写下《我们十四个日本人怎样到延安来的》,讲述他与梅田、重田、大森、山中等如何从“百团大战”战场来到延安的曲折经过,该文刊发在《解放日报》1942年4月6日第二版上。

大山在文中写道:“在移动中,对于八路军,最初也有这样的心情:‘我们是俘虏啊!不管说什么甜言蜜语,都是胡说!反正我们是懦弱者,随你们摆布还不成吗?’……至于队长对我们则非常关心,凡我们的要求,不管怎样总满口应承。对于生活改善方面,也尽了最大的努力。当到了某一部队时,八路军即向我们道着‘辛苦了!’并且替我们腾让房屋,以实际行动和事实来迎接我们,优待我们,教育我们。对于这,就是再糊涂的人也要感激涕零的,决不愿再做坏事情了。”

抗拒 在山顶“纪念”日本天皇

“不要落后于前面的部队啊!全体都极度紧张起来,以急行军的速度,凶猛而匆忙地快步前进!视力只能看3米多……9时前,来到了铁路线的最近处,等着8时50分的火车通过。……万一日军知道了,不出来袭击吗?”大山光美在文中记录自己跟随八路军第三次试图穿越同蒲铁路共赴延安的情景,“正在通过一个桥梁,那桥梁离日军的警备队只有一里多,若被发现,一定会被袭击的。……然而,回头一想,日军就是发觉了,对于这样大的部队,也说不定连声都不敢作呢。现在我们是逐渐地远离那危险的区域。”

大山的转变,从根本上说,源于八路军优待俘虏的政策。《党风与廉政》杂志主编刘风梅在延安革命纪念馆工作期间,曾研究过日本工农学校。她说,红军初创时,就提出了自己的俘虏政策。1931年前后,俘虏政策已形成多项内容,包括:不杀不辱,不搜腰包,医治伤病员,生活上优待;愿留者,分配适当工作;愿去者,经宣传教育后,发给路费释放之等等。

据陕西省社会科学院研究员李忠全介绍,全面抗战爆发后,1937年10月25日,第八路军总指挥部总指挥朱德、副总指挥彭德怀签发《关于对日军俘虏政策的命令》:一、对于被我俘虏之日军,不许杀掉,并须优待之。二、对于自动过来者,务须确保其生命之安全。三、在火线上负伤者,应依阶级友爱医治之。四、愿归故乡者,应给路费。

伴随着被俘日本兵越来越多,俘虏政策也由优待释放转向教育感化。1940年6月,党中央发出指示:“凡俘虏愿意回去者,即给以鼓动招待,令其回队处,应注意选择少数进步分子,给以较长期的训练。”

实际上,留下的日本战俘受日本军国主义思想影响严重,很难在短期内改造他们。于是,由日本共产党领导人野坂参三(又名冈野进,中文名林哲)提议,中共中央、中央军委在1940年10月决定,由八路军总政治部在延安建立一所以日军战俘为主体的特殊学校,即延安“日本工农学校”,任务是改造日本战俘,协助八路军对日本军队进行政治宣传。

学员多是被八路军、新四军在战场上俘虏的日军士兵和下级军官,也有少数是受政治攻势和俘虏政策影响而投诚过来的日军士兵。之所以命名为“日本工农学校”,与当时的学员职业有关,他们参战前主要是工农劳苦大众。从文化程度上看,以小学、高小为主,也有少数大专毕业或肄业者。据1944年6月19日《新华日报》记载:日本工农学校的学生53.8%为工人、16.9%为店员、13.8%为农民、12.3%为职员、3%为商人;文化程度:小学12.4%,高小66.1%,中学15.4%,专门学校4.6%,还有大学肄学1.5%。

1941年5月15日,日本工农学校在延安文化沟八路军大礼堂举行开学典礼。在开学典礼上,毛泽东亲笔题词祝贺:“中国人民与日本人民是一致的,只有一个敌人,就是日本帝国主义。”该校的校训为“和平、正义、友爱、勤劳、实践”。

不过,这些战俘一开始怀着盲目的敌对情绪,甚至以暴力方式伤害救助人员。平型关战役中,有个日本兵受了重伤,八路军战士替其包扎,却被他咬掉了耳朵。有个日本俘虏在医生替他换药时,趁医生不备,竟用小刀将医生杀害。问他为什么这样做?他说:“你们野蛮,你们医好我以后,还要割我的头,让我不能再转世,为什么不枪毙我?”

“有的日本兵颐指气使,很是嚣张,还给八路军写条子道:‘命令,皇军要吃鸡子,着即送鸡子两只。此令’,以示轻蔑。”刘风梅颇为愤慨地说。

1940年11月3日,日本纪念天皇诞辰的日子,6名日本学员偷偷爬上延安的山顶,面对东方,高呼“天皇陛下万岁”。他们将学校的教育看成是“赤化”他们,“利用”他们来反对日本。因此,他们对学习始终心怀戒备。一到上课时间,就寻找各种借口逃避现实,或者装疯卖傻,或者捣乱破坏,或者绝食抗议。

蜕变 决心和八路军肩并肩战斗

即便如此,八路军仍积极帮助这些战俘,消除他们敌对情绪。

刘风梅介绍,在精神上,我方尊重日军战俘的人格和信仰。不设高墙卫哨,不使用体罚、打骂等强制和压服的方法管理学员,而是用赤诚的阶级友谊,以民主的说服教育的方式,来帮助他们清除法西斯思想的毒素,逐渐将其民族自尊心引向正确的方向。

尤为突出的是,在生活上,日本战俘在学校享受到同美军观察组(即“迪克西”使团)等外国友人同级的优待。例如,第一个月份发放津贴费5元,配备被毡、鞋袜、手巾、肥皂、牙刷、衣裤等物品。每隔4个月,还补充一次鞋袜、牙刷、手巾、肥皂等。

当时,八路军月津贴分为五等,即士兵1.5元、排级干部2元、连级干部3元、营团级干部4元、师级以上干部均为5元。日本工农学校的学员,全部按连级供给每月3元的津贴。伙食上,除按一般的统筹统支规定外,还特供每人每月猪肉大秤一斤、面10斤,如遇年节或日本重要节日,发给一定的会餐费。从1944年12月11日到20日的食谱看,日本工农学校的主食是白面馒头,副食:上午一菜一汤、下午两菜一汤,且餐餐有肉。这在当时,大大超出了八路军一般战士的生活水准。

李忠全补充道,除了生活上的优待,还有政治上的优待。1941年11月,陕甘宁边区举行第二届参议会议员选举,要求从日本工农学校、敌军工作干部学校、鲁艺、抗日军政大学等四校中选取一人为边区参议会议员。结果,鲁艺的周杨当选,日本工农学校的候选人森健名列第二。作为特例,森健被吸收为边区参议员。同时,日本工农学校学员中小路静男也当选为延安市参议会议员。

对学员的管理,学校坚持学习、生活、课外活动皆由学生自治。学校教育一般分为3个阶段:入校新生,先进行一个月的审查,看其是否有入学的意愿,并考察具备入学资格与否。审查合格者,即在预科接受教育2个月,再转入正规学习10个月。主要开设政治常识、马列主义、政治经济学、哲学、社会发展史、中国问题等课程,分别由冈野进、赵安博、王学文等人用日语授课。

1943年秋,鉴于众多学员们年龄、阅历、入校时间及文化、政治水准的差异,日本工农学校将学员分编为A、B、C三组。A组主要针对新生,教育内容为初步的社会主义理论;B组由文化程度稍高的学员组成,且到延安已有一年之久,主讲帝国主义时代的经济、政治;C组由文化、政治水平最高者组成,主讲联共(布)党史。三组共同的课程为日本问题和时事,使学员能及时了解日本当时的外交动向和欧亚战况,以及日本法西斯发动侵略战争的“前途”和日本劳动人民所蒙受的灾难,使他们明了日本帝国主义发动战争失败的必然性。

“学校当时有自己的图书馆,藏书约250本,并定期出版刊物。在冈野进的办公室,还能读到2个月内的日本新闻。”李忠全介绍说,学员白天上课,晚上组织讨论。讨论大体分为星期一讨论会、各组讨论会和读书会三种,尤以“星期一讨论会”规模最大,讨论的问题也较为广泛,包括日本军队的内幕、八路军和日军的比较、日本法西斯给人民带来些什么等等。同时,学校还组织各种纪念会、报告会和讲演会,辅助教学。如“五一”劳动节纪念会,纪念日本革命先烈的“三·一五”惨案报告会、“苏联情形”报告会等。

通过学习,学员们的思想实现了蜕变。他们在日本士兵大会、反战大会《致八路军、新四军全体指战员书》中写道:我们中间的极大多数,是曾经在战场上,将枪口瞄准过你们的日本士兵。然而,当我们变成八路军俘虏的时候,你们不但没有侮辱我们,没有杀害我们,不仅没有把我们当做敌人,而且还给我们充分的自由、平等,安全和优厚的物质待遇。八路军把我们当做朋友、兄弟和同志加以看待,并使我们从蒙昧中得到真正的觉醒,使我们不得不表示衷心的感谢。

“我们以前已经知道了日军的非正义和八路军的正义,就迫切地感觉到:无论如何也要打倒我们劳动大众所不能容忍的敌人——日本法西斯军阀,于是便参加了日人反战团体觉醒联盟。而来延以后,又加入了反战同盟。”大山光美在《我们十四个日本人怎样到延安来的》文末写道。

1941年10月,在东方民族大会上,包括大山光美在内的35名日本人,宣誓正式参加八路军。

跟大山一样,很多学员陆续或组织或参加各种反战团体,如在华日人共产主义者同盟(1942年6月25日成立)、日人解放联盟延安支部(1944年2月22日成立)等。刘风梅透露,她的忘年交——小林清,原是侵华日军士兵,被八路军俘虏,思想转变后成为在华日人反战同盟胶东支部负责人。“抗战胜利以后,他还坚持留在中国,娶了一名中国太太,成了名副其实的‘中国通’,后来在天津市政协从事统战工作。”

重生 八路军中的“日本兵”

1944年6月,日本工农学校还为中外记者西北参观团举办了展览会,利用大量照片、漫画和模型等,揭露日本帝国主义腐败的本质及日益深化的阶级矛盾。

为加强反战宣传,学员们在校学习期间,就积极帮助八路军编写标语传单等,仅1943年一年,学校设计印制了32种传单、14种宣传册。当年,仅“觉醒联盟”就散发传单103万份。

“他们的传单内容大多是:‘不许打耳光,兵士不是牛马!’‘请保重贵体,快乐的故乡在等待你!’‘迎接白木匣,妈妈泪如麻!’”刘风梅举例说,曲阳日军2个班看了“反战同盟”的传单后,纷纷要求回国,敌军军官竟难以制止。

不战而屈人之兵,主要是因为学员们熟悉日军内部情况,熟知日军士兵的思想、风俗和习惯,与日军士兵没有或较少敌对情绪,可以抓住日军中的主要矛盾和士兵最迫切的需求,并可利用日军中的旧有关系,所以,他们的宣传针对性更强。例如,每逢年节或日本樱花会之际,学员们大量散发日本风味的贺卡和装有生活用品的慰问袋。甚至,有的士兵悄悄写信给学员,索要慰问袋。

毕业后,学员们分赴各条战线,进行通信、喊话等抗日工作,有的直接奔赴火线。1942年11月,“觉醒联盟”太行支部大西对原部队山西省路安县老顶山分遣队中的老乡喊话时,发生双方流泪交谈的情景。又如,“反战同盟”冀鲁豫支部与清丰县日军一个大队经常通信、宣传俘虏政策后,大队的日本兵与八路军交战时,都大胆抛去武器,逃到八路军中来。

“解放联盟”太行支部的砂利男、佳野尺七两位战士,于1945年5月底配合八路军攻势,同赴襄垣白晋线上,对河口敌碉堡喊话。砂利男脚部中弹,血流如注,仍坚持不下火线,最后,两人都英勇牺牲。

刘风梅告诉记者,在八路军中的日本人,1940年,投诚者占7%;1942年达18%;1943年达48%。在整个抗战期间,日军投诚者达746人,被俘者6213人,其中许多人被“潜移默化”为反法西斯主义的战士。

1945年8月30日,日本工农学校与日本人民解放联盟华北协议会、日本人民解放联盟延安支部、日本共产主义者同盟总部、日本共产主义者同盟延安支部等5个单位,在延安王家坪八路军军委总部大礼堂,举行了出发纪念大会,离开延安,奔赴前线协同八路军解除敌伪武装,后返回日本。

“我党对待战俘的政策,从来不是权宜之计,而是贯彻于战争的始终。”陕西省社科院助理研究员韩伟说,“要知道,国际社会直到1949年才有修订成文的《关于战俘待遇之日内瓦公约》。我们延安时期,中共虽未明确宣布遵循《日内瓦公约》,但以日本工农学校为代表的一系列战俘政策,将战俘视作阶级兄弟,不打骂、不侮辱,尊重人格,生活优待,实质上是对《日内瓦公约》的具体实践,在有的方面甚至有过之而无不及,体现了国际人道主义的精神。”

李忠全说,1945年8月,美军观察组曾递交过一份长达161页的中国战场心理战报告,详细论述了中国共产党对待战俘的政策以及日本工农学校的意义。他指出,“日本工农学校在当时争取到一支反战力量,巩固扩大了国际革命统一战线,在无产阶级革命斗争史上写下令人瞩目的一页。尤其,日本工农学校的成功实践,在国际共产主义运动史上和各国历史上也是史无前例的壮举。”

1945年6月至12月间,美国得克萨斯州的3个军事基地,参照日本工农学校的做法,推行了日本战俘再教育的项目。

“可以说,日本工农学校的影响不仅仅限于当时,对如何处理战后日本问题也有相应的影响。”韩伟说,日本工农学校播下的和平的种子,在战后仍不断开花结果,成为日本国内促进和平、反对战争的重要力量。1982年,前田光繁回顾日本工农学校的经历时写道:“我们所盼望的是日中两国的友好和合作的发展,而且今后继续沿着这条道路走下去。”“包括我们在内,有几百个日本青年,曾经反对日本军部所发动的侵略战争而和八路军一起工作,如果年轻的一代知道这个事实,将有助于巩固日中友好的基础。”

友情链接 |

| 国家互联网信息办公室 | 上海静安 | 上海秀群 |