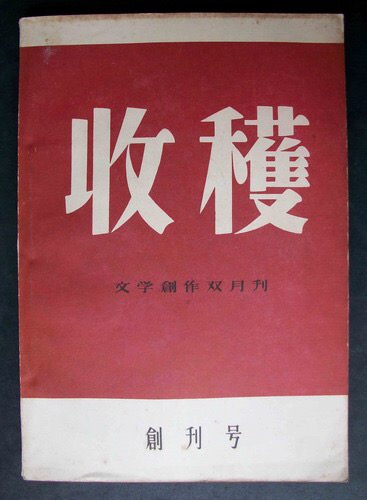

▲1957年,文学双月刊《收获》诞生,它的主编是作家巴金和靳以。六十年来,《收获》刊发了大量在当代文学史上引起重大反响的作品,反映了当代中国各个时期的文学风格、风貌,成为“中国当代文学史的记录者”。

1957年,巴金和靳以先生创办了新中国第一本大型文学双月刊《收获》杂志。风雨六十载,《收获》已成为上海这座城市的文学旗帜,也是上海为文学坚守的一方精神土壤。

当代中国最著名的作家都在《收获》上发表过重要的或有代表性的作品,1957年《收获》创刊号发表了老舍的《茶馆》。在《收获》上发表作品最多的是王安忆,从1980年发表短篇小说《广阔天地的一角》至2017年初在《收获》发表中篇新作《红豆生南国》,37年间,王安忆在《收获》发表了30余部作品……说《收获》就是一部“中国当代文学史”其实毫不为过。

这几天,在纪念《收获》杂志60周年的日子里,莫言、贾平凹、王安忆、苏童、余华、迟子建等60位中国文坛的中坚力量集体回了趟“家”。已不年轻的他们聚在一起回想各自在这本文学刊物“出发”时的光景,也像当年的自己那样寄语同来赴约的年轻作家。对他们而言,文学让他们成为了彼此的“亲人”。

余华说,因为巴金,我们这一代人得以自由生长;94岁还在《收获》上连载作品的黄永玉说,这个世界太美好了,我不舍得把笔搁下;莫言说,如果说在一本文学期刊上发一个小说家的剧本是一个阴谋的话,我爱这阴谋;王安忆认为,《收获》是一种可以“操纵市场”的“权威”……这真是一本文学杂志60年最“美”的“收获”。

文学从没抛弃过任何一个热爱她的人。

文学就是我们自己。

▲12月9日,纪念《收获》创刊60周年系列活动启动,“文学家园——纪念《收获》创刊六十周年座谈会”在上海作家协会举行(赵昀 摄)

它标记着中国当代文学写作的高度

迟子建的漠河,莫言的高密,贾平凹的棣花街……不少作家笔下,都有一个写不完的故乡家园。对他们而言,还有一个安放作品的共同“家园”——文学杂志《收获》。如果文学之于每一个作家而言,是漫长的负重独行,那么由《收获》这样的文学杂志为他们标记出的细密脚印,最终勾勒出的,是中国当代文学的壮美版图。

在这个网络平台、出版社、影视公司争抢版权的年代,余华四分之三的作品选择在这样一本纸质杂志首发,和他一样,许多作家有了新作,第一个想发表的地方就是《收获》。在这个内容“速食”的年代,《收获》至今还以每期十多页的篇幅,不疾不徐地连载着黄永玉的《无愁河的浪荡汉子》,而这也成为很多读者坚持几年买杂志的理由。

作家陈村曾用“中国当代文学的简写本”这样去形容《收获》,这并非溢美之词。从1957年创刊至今一甲子的时光里,正如其《发刊词》所说的,“杂志必须有自己的风格和独创的性格”。在接过父亲巴金主编接力棒的李小林看来,“不趋时,不媚俗,不跟风”便是《收获》的性格。

上世纪50年代,《收获》可谓中国文坛的集大成者。彼时,作家的创作欲望非常高涨,作品不断出现,然而可供发表的文学杂志却很少,《收获》应运而生。在抗战时期就有过办刊经验的巴金和靳以,决意将其办成一个文学百花园。从鲁迅的《中国小说的历史的变迁》,到老舍的话剧剧本《茶馆》,从柯灵电影剧本《不夜城》,到艾芜长篇《百炼成钢》和康濯《水滴石穿》,300多页的创刊号足见其厚重。

1979年率先复刊的《收获》,记录着改革开放后中国社会现实生活发生的巨大变迁。谌容中篇《人到中年》、张洁中篇《方舟》把目光聚焦知识分子的价值人格;路遥的《人生》把笔触对准处于社会变革中的农村生活;而邓友梅的《烟壶》、陆文夫的《美食家》和冯骥才为代表的市井小说,则以世俗民情展现时代变化。

及至小说叙事革命与美学体系重塑的八十年代中叶,先锋成为《收获》的关键词。《收获》的青年作家专号大胆推介了余华、苏童、格非、马原、孙甘露等一批新锐。而这些作家中,不乏一些彼时屡被退稿、名不见经传的“文学爱好者”,那些文字中闪烁出的飞扬思绪也激荡起中国文坛前所未有的新景观。

进入21世纪,《收获》所坚持的严肃文学态度始终未变,而在文艺生态越加丰富的背景下,多了一重功能——优质原创文学IP发源地。《茶馆》《人到中年》《甲方乙方》《大红灯笼高高挂》《阳光灿烂的日子》,一大批影视作品依托作品的文学内涵,成就几代人的银幕难忘记忆。

《收获》不仅是衡量中国当代文学高度的标尺——迟子建的《额尔古纳河右岸》、贾平凹的《秦腔》、莫言的《蛙》、苏童的《黄雀记》、金宇澄的《繁花》、王安忆的《天香》、毕飞宇的《平原》等一大批作品屡获国内国际大奖。同时,《收获》也是中国文坛每一个重要历史时期的见证者。

它与孕育它的这座城市有着一样的人文品格

在许多人看来,就是这样一本文学杂志能够诞生在上海,并成为作家和读者心中数十年如一日的文学标杆,与这座城市的历史文脉有着紧密的关系。

作为现当代文学重镇,中国现当代文学进程中掷地有声的名字与作品,都绕不开上海。不同年代的作家书写观察着这座城市,也记录整个中国社会与百姓生活的发展变迁。而多样题材与风格都能在这里获得包容,涓滴汇聚之后,最终融入这座城市的文化血液之中。

海纳百川,也成为《收获》发展历程的注脚。诞生在都市的文学杂志,刊登了柳青《创业史》、路遥的《人生》、余华的《活着》等大量农村题材作品。这些作品凭借作者的深刻体验和社会观察,其时至今日仍然有着深远的影响,路遥的《人生》至今在书店的畅销榜上高居不下。

但包容并不意味着没有标准,一本文学杂志的“门槛”决定着作家与读者对其的“忠诚度”。史铁生的首部长篇小说《务虚笔记》曾被其他文学杂志相中,以10万元稿酬相邀。为史铁生的生活状况着想,《收获》编辑一度劝他改投,史铁生却宁可不要10万块钱,也要在《收获》发表。

正如冯骥才说的:“从《收获》可以打开当代文学史吗?但要打开当代文学史一定会打开《收获》。”始终站在当代文坛的激流里,以《收获》为代表的文学杂志,为每一个有思想有作为的作家开辟一方精神空间,让他们的作品与读者、与文学、与时代合为一体。