“寂寂寥寥扬子居,年年岁岁一床书。独有南山桂花发,飞来飞去袭人裾。”——初唐四杰之一卢照邻留下的诗句,用于描绘梁西先生“宁静致远”的为人品格和“精益求精”的治学精神,或许是最合适不过了。

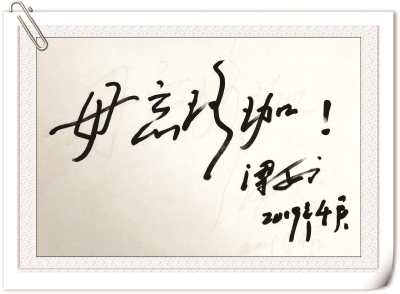

近日,45万字的新书《梁西论国际法与国际组织五讲》通过了审批。“我希望,今年农历8月前,这本书能成功出版,以此纪念自己95岁生日。”梁西说,在他过去发表的著作文章中,“有的内容还有点意思,虽然谈不上全是创新,但有些原创性的见解,我想集合起来,分享给大家。别人说,名字叫‘精选集’更好,我说不要不要,因为那样太狂妄了,还是就叫‘五讲’比较实在。”

自2014年鲐背之年开始,梁西已经“两耳不闻窗外事”,既不出山讲学,也不出门旅游,每天只是读读书、看看报。无论是客厅的沙发,还是卧室的床头,回个头、转个身都能看见书报,触手可及。

采访中,他随手从茶几上翻出一张《参考消息》,上有巴黎圣母院被烧毁的多则报道。在报纸的边缘,先生用红笔做了标记,“总想说点什么?!”透明文件袋里,还装着各式各样的剪报。尽管一生布衣、身在珞珈,但先生对国际社会的“风吹草动”依然保有一颗“悲天悯人”的赤子之心。

【人物档案】梁西,别名梁宋云,1924年生,湖南安化人。国际法学家,国际组织法学的奠基人。1953-1982年执教于北京大学法律系,1983年起执教于武汉大学,1986年经国务院学位委员会评选批准为国际法博士生导师。曾先后兼任中国国际法学会理事、顾问,中国海事仲裁委员会委员,中华人民共和国邮电部法律顾问等。我国20世纪50年代大学教师中最早的兼职律师之一,曾多次出席最高人民法院与北京市法院重大涉外案件的庭审。1955年5月最高法院开庭审理卡麦隆(L.W.Cameron)驾驶美机侵入中国领空一案,接受委托担任被告律师。此案在中美关系史上影响重大,举世瞩目。

主要学术著作有《国际法》《现代国际组织》《国际组织法》等,主要译著有《联合国与裁军》《希思外交报告:旧世界新前景》《吉米·卡特》等。其有关国际组织的译作,对我国1971年在联合国恢复合法席位后的初期工作有实用价值。

1972年2月21日,时任美国总统尼克松与夫人乘坐专机抵达北京,开始为期一周的对华访问。在这次会晤后,中美关系发生了巨大的变化。尼克松总统访华的一周,被外界称为“改变世界的一周”。

“尼克松访华前,还是比较保密的,外面并不大清楚。基辛格打前站。”梁西先生回忆道。在得知尼克松有访华意愿时,外交部就委托北京大学法律系对一些可能会涉及到国际法的外文资料进行翻译与编辑。当时,北大法律系为尼克松访华成立了一个专门的编译小组。时年56岁的北大法学副教授梁西,是七人编译小组的成员之一。

“尼克松访华结束后,编译小组并没有解散。此次临阵磨枪,让我们清醒地认识到,我们对联合国、国际组织、国际社会还缺乏全面了解。为了弥补不足,编译小组又承担了更多外文资料的编译工作。”梁西说,不计其数的文献,让他乐在其中。“我对联合国、国际组织方面的资料越翻越有兴趣。后来,有个同事说,梁西对联合国有兴趣,让他多搞点。而且他们都很信服我的译文,觉得梁西的英文比他们差,但翻译水平绝不比他们差。”

国家高端智库、武汉大学国际法研究所所长肖永平告诉记者,梁西先生在上世纪七八十年代对国际组织法的开拓性研究,对中国全面融入国际社会、为后来中国在国际舞台上发挥更大作用,意义重大而深远。

一字之差,险些与武大失之交臂

实际上,梁西之所以对国际法、国际组织如此痴迷,与他成长的那个动荡年代有着密切关系。

1924年,梁西出生在湖南安化县一个普通农家,是家中长子,小名“容儿”。他自五岁入乡间私塾,习晓四书五经。六七岁时,村里来了一位着中山装的读书人,穿鞋袜走路,彬彬有礼,其上衣的四个口袋引发了容儿的好奇。

容儿纳闷:“这是个什么人啊?”母亲黄菜英告诉他:“这是教书先生!”从此,读书当一位先生,成为容儿的梦想。可惜,3年私塾之后,因家境清寒,他不得不辍学,当起放牛娃。

梁西9岁那年,父亲梁让惇由于不识字,将一张卖牛的字据误认为是抵押字据,并在上面按下手印,牛贩子把牛牵走了……这件事激起了梁西继续求学的想法。

1936年,他瞒着家里只身前往10多公里外的一所新式小学,找到校长,请求读书。校长说:“你姓梁,那就写篇《凉快》的作文给我看看。”他很快写了一篇短文,校长看后觉得不错,答应接收他上学,条件是“必须用功学习,把功课赶上来”。在邻居的鼓励下,父母也同意,咬紧牙关供孩子读书。

1940年,梁西考入湖南省立第五中学。中学时代,梁西显露出超强的思维能力,物理、几何成绩很好,同时还喜好文学。初二时,他小试牛刀,创作了一篇骂贪小说《蛙声》,并在当地期刊《楚风》上发表。受鲁迅《两地书》的启发,梁西还陆续创作了《两地蔷薇》《樊城风雨》《文明与野蛮》等多篇抗日小品文。

外孙女爽爽坦言,时至今日,抗日剧仍是外公梁西最喜欢看的电视节目,没有之一。

中学期间,梁西遇到了后来的夫人刘文敏。“开始时,我找她约稿;后来,借约稿的机会,我就给她写信,她也回信。”梁西先生说起一生挚爱的夫人仙逝已三载,泪水涟涟。

1946年,凭借作文《多难兴邦》和各科优异成绩,梁西考入国立武汉大学。当时,按他的分数能挑选的大学很多,最终与武大结缘“纯属偶然”。

“和同学闲聊,有一个同学说,武大最好。我说,你知道武大?他说:‘武大在武汉,千湖之城,还有长江,多好啊!去了以后,有山有水,武大很美。’就是人家这么一个建议,我就不去考北大,也不去考湖南大学,就挑了武大。你说,这个事情有多偶然!”梁西对记者说。

之所以报考法律系,则是因为法律系免收学费,不会增加家庭负担。等待发榜的日子,梁西到湖北公安县当家庭教师,自食其力。当时的通信联络很不发达,一个多月后,他在一份迟到的报纸上看到了武大的录取名单,遗憾的是并没有自己的名字,只有一个与自己仅一字之差的“梁采云”。朋友们都劝他就此作罢,然而他却怀揣一份“不到黄河心不死”的信念,仍决定亲赴武昌探个究竟。

武大体育馆门前的法国梧桐,阳光下闪闪发亮的绿琉璃瓦屋顶,樱花大道旁高大的宿舍楼老斋舍,令梁西心驰神往。最后到了注册组,惊喜中证实“梁采云”就是“梁宋云”。几天来路途上的紧张与疲惫消失殆尽,他随即给父母亲写信报喜。

“感觉就像丑小鸭变成白天鹅那样幸福。”梁西掩口笑说。

◆1947年6月,武大老斋舍81423室的四同学,从左往右依次是:盛北、吴东、曹南和梁西

七年编译,为国际法研究厚积薄发

1946年,武大法律系名师荟萃。“韩德培先生主讲国际私法和西洋法律思想史,刘经旺先生主讲公司法,姚梅镇先生主讲民法。燕树棠先生主讲亲属继承法和婚姻法,他讲课很风趣,对学生也很有吸引力。我至今还记得他第一次上课的开场白:‘燕树棠,何许人也?乃珞珈山上最年轻、最漂亮之教授也。’”梁西先生笑着说,“其实,当时的燕老师已经很不年轻了!”

次年,曾任“联合国成立大会旧金山会议中国代表团”顾问的周鲠生校长,在法学院开设国际法课程。周先生讲课时旁征博引、论证严谨,尤其是结合参加联合国活动的实况,对《联合国宪章》及对华不平等条约的讲述,使梁西深感“弱国无外交”,并进一步萌生了研究国际法的念头。

也是在1947年,刘文敏考入武大。既是中学笔友,又是大学校友,梁西与刘文敏走得越来越近,珞珈山见证了他俩“执子之手,与子偕老”的爱情。

梁西激动地告诉记者:“结婚前,我送给夫人的礼物,只有一支铅笔、一个小本子、一张小照片。”在那本A5纸大小的本子上,刘文敏写下了三句话:“流不断的江水,数不尽的离亭,说不完的言语。”

在老斋舍的黄字斋81423号房间,梁西度过了难忘的大学时光。当时,两字名很流行,梁西是梁宋云的笔名,3位室友便随他改了两字名,吴珊君叫吴东、曹圣高叫曹南、盛禹九叫盛北。

1950年,梁西毕业,成为新中国的第一批大学毕业生。随后,到中国人民大学进修苏联法学。1953年,经组织分配并应北京大学校长马寅初邀请,梁西赴北大法律系担任教员。儿时憧憬的当一名教书先生,终于在未名湖畔圆梦。

“当老师,我特别关心的问题就是怎样才能引起学生们对我讲课的兴趣,以及对我的信任与尊重。教师如果得不到学生的尊重,讲课的效果肯定好不了。”梁西说。为了获得最好的讲课效果,他专门买来一台录音机,上课前,自己预先试讲一次,用录音机录下来,反复聆听、不断改进,直到感觉满意为止。“开始时,请夫人听我试讲,她作为学生坐在课桌前,我站在讲堂上,边讲边板书。我的第一堂课讲给她听,她给我提了很多意见。”

在北大校园,梁西传道授业解惑,曾先后主讲苏联法学、欧美刑法、国际法和国际组织法等多门课程。

“文革”时,梁西被下放到江西鄱阳湖畔的“北大五七分校”劳动。在鄱阳湖畔鲤鱼洲,先生戏称自己住的是“牛公馆”。

原来,牛棚左边关了六头水牛,右边就是梁西和夫人的床铺。夏天,牛粪臭气熏天,即便如此,他仍未停止关于联合国组织、国际法学的思考与研究。

1971年初,尼克松指派时任美国国家安全顾问基辛格,来华进行秘密访问。此后不久,梁西回到北大,参加为尼克松访华做准备的编译小组。小组之外,当时在中央民族学院任教授的谢冰心也应邀参加了《尼克松:六次危机》的部分翻译工作。

此后7年,梁西先后分工翻译了《联合国手册》等6本书以及大量资料文件,对我国1971年在联合国恢复合法席位后的初期工作有着重要参考价值。

“参加编译组的7年,不仅使我躲进了一个远离动荡与纷争的‘防空洞’,而且对自身语言能力的提高和研究素材的积累大有裨益,比再读几个大学的收获还要大!”梁西感慨地说,“解放前后,我们国家由于各种原因,对国际组织、国际法方面均重视不够。而西方国家、欧美学者,对这些已经研究得很多了。”

“文革”一结束,梁西就构建出研究国际组织法的基本体系,并在北大率先开创一门崭新课程——国际组织法。

2005年9月,我国国际组织法学的奠基人梁西参加第22届世界法律大会

定居珞珈,武大就是自己的家

1984年,在教学基础上,他精心撰写的《现代国际组织》正式出版,这是国内首部全面系统论述国际组织法的专著,先后修订、增补和再版数次,2011年第六版更名为《梁著国际组织法》,开一派风气之先。此外,他主编的《国际法》,先后三版,已发行至30万册,是全国发行最多的国际法教科书之一。

梁西倾其毕生精力投入国际法领域的教学与研究,通过授课、著作、演讲等方式,在国际法基础理论、国际组织法原理以及联合国体制等方面,提出了很多独到的见解,如“社会基础论”“结构平衡论”“国际法的五大发展趋势”“安理会否决权制度的三脚架原理”“关于国家自卫权制度的三驾马车观点”等等均具新意。特别是“社会基础论”和“结构平衡论”,高屋建瓴,对国际法和国际组织的存在基础与发展规律分别作了高度概括,深化了国际法学与国际组织法学的原理。

同时,梁西对学生尽心尽责,在教学中一向重视理论联系实际,主张“学国际法的,应时刻关心国际社会的现实”。

台上一分钟,台下十年功。到了梁西这里,他常说:“一个好老师在讲台下的准备(研究)往往是讲台上所花力气的10倍。”

“没有充分准备,绝对不上讲台!”是先生教学的首要原则。凡是他主讲的课程或学术讲座,都有自己精心编写的详细讲稿。

在北大,先生是青年教师中开课最早(1955年)的教师之一。后来,他还担任了新中国第一个国际法班的班主任。1983年,应武大国际法研究所所长韩德培先生之邀,梁西重新回到了阔别已久的珞珈山,回到武大法学院,“武大有一个全国初创的国际法研究所,对我未来的教学和科研很有意义”。回到武大,梁西便将自己的根扎在了这里。

在未名湖畔、珞珈山上,当年跟着梁西一起上课、晨跑练英语的学生,很多成了我国的外交官、条法司司长、大学校长、联合国和其他国际组织的雇员。

桃李满天下的同时,随着多部著作的问世以及论文的发表,梁西关于国际组织法的理论体系日臻完善,在法学界的地位也逐渐提高。有人开始尊称他为宗师,而他总是谦虚地说,自己只不过是一个普普通通的教书先生。

“做一辈子的教书匠,对自己的一亩三分地精耕细作,也是一种活法。我们每个人不过是社会结构里的一颗小螺丝钉、沧海之一粟。回首往事,第一个30年求学读书,第二个30年教书科研,第三个30年定居珞珈,都是很值得的。”梁西先生说,他很知足。“珞珈山是我生根落叶的地方——我和夫人经常把这句口头禅放在嘴边,也放在心灵深处。她88岁走了,珞珈山是她、也是我魂牵梦绕的地方,这是我们两个共同的约定!”

的确,梁西早已将校园当作自己的家,武大里的一草一木,那些曾经发生过的故事,都融进他的血液之中。对武大、对法学院、对珞珈山,他有着诉不尽的情愫。“我女儿经常说我住的这房子太小,书堆得装不下……但是,我觉得没有关系。因为我自己的家虽小,但武大就是我家,武大这个家是很大很大的。”

梁西还说,将来身故,他就和夫人一起化作两株小草,厮守在珞珈山上。

2001年10月,梁西在武汉大学演讲,题为《9·11事件后之理性反思》

>>>记者手记

跟着感觉走,童心未泯

梁老的家在珞珈山半坡一栋6层居民楼的4楼。站在阳台往下看,恰好可以看见不远处的门球场,那是他平日锻炼的地方。“现在,不打门球了。有时,我就到楼下坐坐,看别人打门球,和他们聊聊天。”梁老说,如今下楼的次数比以前少了些。

阳台东侧有个三角柜,摆有各式各样的漂亮石头,那是梁老收藏的宝贝,有非洲来的,也有美国来的,还有从祖国新疆、湖南、海南各地来的。每一块石头,他都能说出是自己的旅游纪念品或者亲友学生相赠之物,并为它们一一取名,“我一生最大的业余爱好就是玩石头”。

客厅里裱有一幅字画——“大漠孤烟直,长河落日圆。”因为意境突出、笔法遒劲,一直被挂在东墙作装饰。梁老说,他喜欢把所有美好的东西与人分享。比如说,为了这次采访,先生不仅细心地提前复印、装订资料,而且将自己精心打扮了一番——灰色外套别上一枚红色纪念章,配上带有红色船舵花纹的围巾。

梁老说:“我也不知道这个纪念章是不是天津来的,就是觉得它好看,所以别在胸前。你来之前,我还让外孙女爽爽特意帮我看了一下,问她,我这样穿搭行不行!她说,行的!我才出来。”说完,我俩一同笑了起来。

和梁老闲话家常,聊到平日起居,梁老说:“不定时,跟着感觉走。想早睡就早睡,想晚起就晚起。”唯一雷打不动的是,每天他都要用高倍放大镜看书读报,并做一些笔记。想来,这正是他做了一辈子“教书先生”养成的习惯。

作者:付鑫鑫

编辑:李伶

责任编辑:叶志明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。