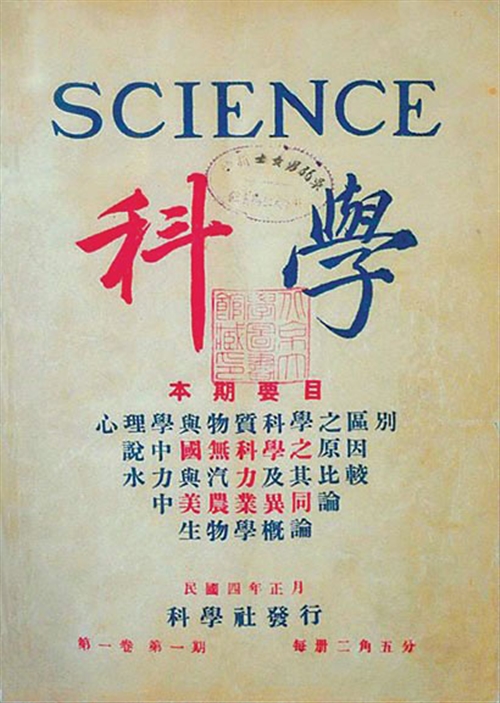

诞生于1915年的中国《科学》杂志创刊号。(《科学》杂志编辑部供图)

■与当年先贤们将科学引进国门相比,今天科学在我国的地位已然不低。我们可以邀请到全球一流的科学家,购买到一流的实验设备,然而不可忽视的是,浓郁的科学文化氛围,科学精神生根的土壤,理性、怀疑、求真的价值观……并非金钱能够买到

上世纪40年代,英国著名学者李约瑟(Joseph Needham)曾用“A、B、C”分别指代三本杂志——美国(America)的《科学》(Science)、英国(Britain)的《自然》(Nature)以及中国(China)的《科学》。众所周知,前两本科学刊物历史悠久、影响深远,既然能放在一起比较,那么中国《科学》杂志的地位与声望可见一斑。

从1915年创刊算起,中国《科学》杂志已经风雨兼程走过100年光阴,留下了67卷(一年一卷,中有停刊)“足迹”,不乏周光召、杨振宁、李政道等学术界泰斗为其执笔。而今中国已崛起为全球第二大经济体,比以往任何时候都更能体会科学的价值。今天在上海科学会堂举行中国科学社和《科学》杂志100周年纪念活动,重新审视它们在中国历史长河中的价值,意义不言而喻。

《科学》呼唤“科学”

1915年是一个足以载入史册的年份,在《青年杂志》(后改为《新青年》)创刊号上,陈独秀发出救亡图存的呼唤:“国人而欲脱蒙昧时代,羞为浅化之民也,则急起直追,当以科学与人权并重。”但这还不是对“赛先生”的第一声呼唤——此前八个月创刊的《科学》在发刊词中明确指出,“科学”是与“民权”并列的国家强盛所必需的两条“平行线”之一。

彼时,国人多不知科学为何物,即便被列强用它的物化成果——坚船利炮打上门来后,人们还多认为科学是分“科”之学,将它等同于技术,或是魔术,而非一门基础性、综合性的学问。

中国科学院科技政策与管理科学研究所研究员樊洪业说:“‘科学’一词在中国的规范化、普及化,始于《科学》月刊。可以说,正是《科学》杂志从‘整个根本入手’,阐释科学的本质,介绍科学知识、科学方法、科学事业,最终促使国人对科学的概念从模糊走向清晰。”

“科学精神”一词也最早见诸《科学》杂志。1916年1月《科学》杂志主编之一任鸿隽发表《科学精神论》指出,科学的源泉是科学精神。科学精神是科学家“性理中事”,不是靠模拟仿效而能得到的。自此,《科学》杂志成为长期坚持阐释和弘扬科学精神的主要阵地,由于编著杂志而发起成立中国科学社的社员,成为最早接触科学思想、传播科学精神的人。

对科学的探究不会过时

许多几十年前刊登在《科学》杂志上的文章,对当下的中国社会仍有借鉴意义。

任鸿隽为《科学》杂志写的许多文章,后来被结集成《科学概论》一书,于1926年由商务印书馆出版。他在该书的序言中正视了中国无科学的事实。据他所述,科学是根据自然现象,依照逻辑方法发现其关系法则的有系统的知识,用这个定义衡量,那些片段的发明(比如我国的火药和指南针)、偶然的发现(比如人类学会用火)和空虚的思想(比如玄学等),都不能算作科学。不过,在两年前的浦江创新论坛上,人们还为四大发明是否为科学争得面红耳赤,可见关于科学讨论的强劲生命力。

任鸿隽还指出,要了解科学,首先要明白科学的两个起源:一是实际的需要,二是人类的好奇。前者由于外在压力,后者由于内在冲动。那时他就告诉人们,就科学发现和科学创新而言,好奇心比实际更为重要。这些话在一些以急功近利的实用主义来看待科学的人听来,分外“刺耳”。

《科学》杂志创刊号上,编辑们曾经为了是否插入介绍音乐、美术的篇章而头疼不已,在那时看来,这两者并不属于科学范畴,但编辑实在不愿割爱,遂“附于篇末”。后来,诺贝尔物理学奖得主李政道、当代著名画家吴冠中等人在《科学》杂志上发起了科学与艺术大讨论,促成了“科学与艺术展”。如今,该展已经在上海扎根11个年头,今年吸引了超过10万观众。

让爱科学成为一种社会风气

与当年先贤们将科学引进国门相比,今天科学在我国的地位已然不低。我们可以邀请到全球一流的科学家,购买到一流的实验设备,然而不可忽视的是,浓郁的科学文化氛围,科学精神生根的土壤,理性、怀疑、求真的价值观……并非金钱能够买到。

历经百年发展,《科学》杂志如今面对的,是对科学有着极强求知欲的公众:微信上一条有关世界科学前沿的文章阅读量会超过几千万,美国国家航空航天局每一次重大发现都会引起全球的追捧……科普作家、天文学家卞毓麟表示,当下我国正处于经济转型、创新发展的关键时期,这与百年前爱国志士举起科学旗帜救国时,有某种相通的地方。

“上海建设全球科创中心,需要有一批大科学装置,也需要有一批承载科学思想、开放民智的杂志。”卞毓麟说。

“若《科学》有美好未来,便是对过去光辉岁月与艰难历程的最好纪念。”这句任鸿隽75岁时在《中国科学社社史简述》结尾处的抒情,与站在历史新起点上的《科学》杂志分外契合,下一个百年,《科学》杂志任重而道远。

文汇报记者 沈湫莎