无论生前还是死后,《长恨歌》里的杨玉环是九华帐里的欲望对象,一个堕落但凄美的符号

《妖猫传》随便看看就好,别当成文学记忆。白居易是不是崇拜李白,这事值得商榷。但他基本不可能是杨贵妃“迷弟”。他固然写了“春从春游,玉楼宴罢”,可是他对安史之乱之前的那番“盛世”,没有太多迷恋。毕竟他初登文坛,直面的便是繁华过后的疮痍。

白居易凭什么坐稳中国叙事诗的首席?源于他细致的观察力和难得珍贵的共情能力。他写《新乐府》50首,能看到那些和他不在一个阶层、身份不同的人们“何曾苦乐均”。哪怕没有超越时代的性别意识,他还是会写《妇人苦》,悲守寡女子“有如林中竹,忽被风吹折”,写《上阳白发人》,怜老宫女“零落年深残此身”。相形之下,《琵琶行》反倒是归入“诗言志”大传统的一个普通个案,“江州司马青衫湿”的那一刻,琵琶女是诗人的代言或自拟,和两晋时那些闺怨诗的女主角没什么分别。

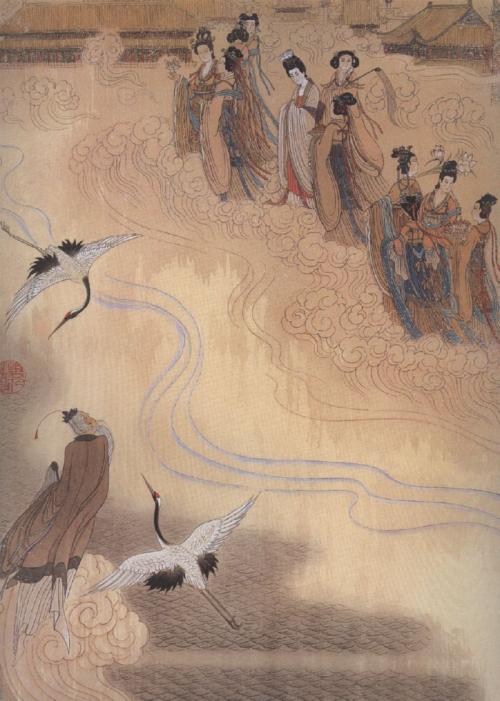

▲电影《妖猫传》,导演陈凯歌以李白《清平调》为蓝本再现的杨玉环形象

对女工、女官、女伶……形形色色女子抱以“理解之同情”的白居易,对杨贵妃的态度却颇微妙。在《上阳白发人》里,杨的身影一闪而过,“未容君王得见面,已被杨妃遥侧目”,因为她的妒忌,一个16岁少女“一生遂向空房宿”,一辈子被消磨了。几句话写尽宫廷对人的摧残,杨的形象在这里,显然不是正面的。是不是因为她的大半人生享受了宫斗的红利,成了一个负面的符号,不配得到同情?《长恨歌》是她的舞台,但她自始至终没有发声,云鬓花颜的她,承欢侍宴的她,都是男性凝视下的“被看体”——尽日君王看不足。《长恨歌》里真正的主角是玄宗,“回看血泪相和流”的是他,“夜雨闻铃常断声”的是他,“此恨绵绵无绝期”的还是他,这是他的回忆和忏悔。宛转蛾眉马前死的杨家女,无论生前还是死后,都是九华帐里的欲望对象,一个堕落但凄美的符号。

“渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲”,这两句纵然不明写杨贵妃是祸水,至少明确把她和动乱联系在一起。这点在安史之乱爆发时就被当成共识接受,《旧唐书》和《新唐书》都有一定篇幅描写玄宗对杨的偏袒以至杨家人的异常跋扈,这套表述暗含的逻辑不免倾向“她被逼死在马嵬坡是民怨的必然结果了”。那么白居易站在玄宗的视角,取个“重色误国”的立场,看起来情理通顺得很。要到很多年后,鲁迅在《女人未必多说谎》一文里痛斥“禄山以后的文人们撒着大谎,玄宗逍遥事外,中国的女人为男人伏罪,实在是太多了。”这是后话。

《梧桐雨》的故事里没有爱。杨妃苟延残喘地仰仗玄宗而活着,玄宗对她的沉迷,是一个衰老男人试图靠一个年轻女人的身体,挽留时间的步伐

白居易的诗里,杨贵妃被选在君王侧之前,养在深闺人未识,少女前史单纯得很。到了宋人修史时,她的身份敏感起来。《旧唐书》比较简单,只说她是杨玄琰的女儿,“姿色冠代,宜蒙召见。衣道士服,号曰太真。”唐代的贵族姑娘婚前去道观里修行,常见得很。到了欧阳修编的《新唐书》里,写道:“妃资质天挺,宜充掖庭,遂召内禁中”,可是紧跟着此地无银来一句“更为寿王聘韦昭训女”,写杨妃获宠的时候提一笔玄宗的儿子寿王选妃,这虽不明言却呼应了野史传说的“杨贵妃曾是寿王妻”。后来,司马光在《资治通鉴》里索性明写:寿王妃杨氏之美,绝世无双,上见而悦之,令妃自以其意为女官,号太真。

宋以后的元代,杂剧兴起,李杨爱情一度是热门题材,据统计,元人杂剧最高峰时有20多种太真传奇,都失传了,只留下一部白朴的《梧桐雨》。从玄宗年间到元杂剧兴盛时,近四个世纪过去,官方修史有《新唐书》和《资治通鉴》,民间小道野史更是被岁月发酵。杨贵妃的形象就不止是“红颜祸水”的符号,她与玄宗父子的关系、她和安禄山的瓜葛,以及她的宫闱生活,在各种演绎中愈发浑浊起来。

其实白朴为这个题材写过两部杂剧,分别从李和杨的视角出发,留下的这部全名《唐明皇秋夜梧桐雨》,是围绕玄宗展开的悲剧。

剧里杨贵妃的戏份只有三个片段。出场时,她是浑浑噩噩的深宫妇人,因看安禄山“矮挫,会胡旋舞,留着解闷倒好”,不明不白地有了私情。七夕夜,长生殿,她自述从寿王妃变成贵妃的经历,“宠幸殊甚”,却麻木极了。玄宗出现在长生殿里时,杨妃心里惦记的是被发配到渔阳的安禄山,“妾心中怀想,不能再见,好是烦恼人也。”不见得是动了真情,更像是深宫少妇的无聊。李杨之间的地位悬殊太大了,他们从没有成为地位均衡的“情感共同体”。“宠幸极矣”的时候,她恐惧“春老花残”。惊变时,她只是烦恼“怎受途路之苦”。直到乱军阵前,她期期艾艾地求:“陛下,怎生救妾身一救?”这个在新旧两部唐书里被记载“智算过人”的姑娘,是怎样变成了一个自私麻木、自暴自弃的妇人呢?白朴没有给她辩护的机会,她的前史被斩断,直接滑到不堪的结局。

这样的故事里没有爱。安禄山把杨贵妃当作狩猎的战利品。杨妃苟延残喘地依赖玄宗而活,她的一切是被“赐予”的。玄宗自始至终看起来很深情,他在长生殿里“说尽千秋万古情”,他在马嵬坡下“痛煞煞独力难加”,他在梧桐夜雨声中“盼梦里她来到”。但他对杨的沉迷,真相是一个衰老的男人试图靠一个年轻女人的身体,挽留时间的步伐。惟其如此,他才会在马嵬坡前格外颓丧——他留不住她,他什么都留不住,青春,情爱,权力,一样接一样地离开他。白朴写杨妃时有多淡漠凉薄,他写玄宗时就有加倍的痛苦和心碎,玄宗的境遇是作家的自况,是他面对命运的无奈,对外部世界颠沛动荡的无能为力。

鲁迅对杨贵妃的同情,出于为弱者翻案的意气。他没写成《杨贵妃》,是中国现代文学史的遗憾

到了洪昇写《长生殿》时,杨贵妃的形象又被“漂白”和“纯化”,黑历史被撇清。《长生殿》的戏剧结构和《长恨歌》大致对应,部分唱段直接地来自《梧桐雨》,洪昇的意图很明确,综合前人的文学资源,创作一部唐朝由盛转衰时的全景式戏剧。只是流传到后世,常演的是围绕李杨爱情的折子戏,《絮阁》时风月兼算计,《小宴》是大厦将顷前最后的温柔乡,《埋玉》是贵妃之死,这时其实只到25折,而全剧总共50折。《埋玉》之后的部分,《闻铃》和《哭像》都是玄宗的忏悔独角戏——“只悔仓皇负了卿”“羞煞咱掩面悲伤,救不得月貌花庞”,玄宗靠着这几个名唱段牢固树立了伤情形象。那么贵妃去哪儿了?

《长生殿》和《长恨歌》都可以大略地拆分出一个三幕剧结构,第一幕结束时,贵妃就死了,第二幕是玄宗的“长恨当歌”,之后,无论白居易还是洪昇,他们都用了相当的篇幅去写“上穷碧落下黄泉”的玄幻内容。术士找到了海上仙山,人间“祸水”露出了真身,成了蓬莱宫中的圣女。“永恒的女性,引导我们向上”,于是,在悔恨中奄奄一息的李隆基得救了。

如果“祸水”是一个女人被污名化后干瘪的符号,那么“圣女”也好不到哪里去,都是空洞的。昭阳殿里恩爱绝的杨玉环,搁下人间情仇,到了蓬莱宫里成了“纯爱”的化身。在人间时,她是以玄宗为首的一群男人的欲望客体,灵魂飞天以后,她还要无条件原谅送她去死的人。《长生殿》的后二十回热闹极了,天宫是一个大型的老娘舅现场,牛郎、织女、嫦娥……谁都能为“李杨复合还是不复合”说上一嘴,唯独作为当事人的杨玉环/太真仙子,是沉默的——无论祸水还是圣女,她的声音都被阉割,只留下“含情凝睇谢君王”的姿态。这是男性向的童话。

终于,到了1920年代,鲁迅看不下去了。他曾与郁达夫谈及要拿李杨的事写篇小说,大意是,七月七的长生殿上,玄宗以来生为约,真心话是“我和你今生是完了”;到了马嵬坡,杀她也大抵是他授意军士的;直到他老之将逝,后悔起来,在梧桐秋雨后生了一场神经病。郁达夫在《历史小说论》里写道:“这个腹案妙不可言,若做出来,定可以为小说界辟一生面。”关于鲁迅究竟是打算写个短篇还是长篇,小说还是剧本,多方的回忆各有出入,但他想写杨贵妃是确凿无疑的。他翻译过日本作家菊池宽的一部短篇《三浦右卫门的最后》,写的是一个被侮辱被损害的所谓“佞臣”,他对杨妃的同情,大概相当于菊池宽对三浦右卫门,终究是想给弱者翻案,写出他们无意识的、黯淡的内心轨迹。

可惜到了1934年,鲁迅在给朋友的信里写道:“五六年前去过长安,一看,连天空都不像唐朝的天空,用幻想描绘的计划完全打破了,至今一个字未能写出。”鲁迅没写成的《杨贵妃》,是现代文学史上的遗憾。否则,以先生的个性,至少怎样都不会把杨家女写成一个“大唐的符号”。

*文汇独家稿件,转载请注明出处。