当地时间1月23日,智利诗人尼卡诺尔·帕拉在智利首都圣地亚哥逝世,享年103岁。他是继米斯特拉尔和聂鲁达后最重要的智利诗人,开拉美“反诗歌”之先。帕拉以黑色幽默的手法捍卫诗与诗人的本体,以语言革命与经典范式决裂,以混搭、嘲讽赋予了西班牙语新的光彩,对“60年一代”的蜕变至关重要。

智利总统米歇尔·巴切莱特在第一时间表达哀悼:“智利失去了文学史上最伟大作家中的一个,而西方文化则失去了一个独特的声音。”

▲帕拉百岁时的庆祝材料

尼卡诺尔·帕拉1914年9月5日生于智利中部奇廉市,来自典型的外省中产人家。父亲是小学教师,喜欢吹拉弹唱,舞文弄墨。母亲出身农户,也有音乐天赋,谙熟民歌。在耳濡目染之下,帕拉和弟妹们从小就接触到智利乡村民间文化,它们是滋养帕拉作品的沃土,也促使诗人在日后的创作中不断探寻和开拓日常口语的表现力与可能性。

或许是对父母艺术天分的传承,帕拉在上中学时就读了不少智利诗人的诗歌,并尝试模仿当地流行的风格创作了一些感伤华丽、夸张雕琢的诗。在圣地亚哥学习期间,西班牙现代诗歌和法国超现实主义诗歌进入帕拉视野。1937年大学毕业后,帕拉去母校奇利安中学任教,不久发表了第一本诗作《无题诗歌集》,成功运用了乡村民谣的格律和叙事,和丰富的幻想,获得了圣地亚哥城市奖。

帕拉也是一位受人尊敬的物理学家和数学家,但诗歌才是贯穿其一生的事业。1943年至1951年期间,帕拉先后两次前往美国和英国分别进修高级机械工程和宇宙学。在牛津大学学习宇宙论期间,他阅读了庞德、司各特和卡夫卡等名家的作品。回国后他担任智利大学的理科教授,后逐渐将更多精力投入到文学创作中。

理科学术背景在一定意义上决定了他在诗歌创作上的求实态度,即主张内容上反映政治、文化和宗教现实,创作手法上力求简洁,反对隐喻象征,语言上则更趋口语化,散文化。正如帕拉所述:“我的诗作不仅仅是诗,还是戏剧独白,因为在我的诗歌中有活生生的人物。它们不掉书袋,讲的是发生在像您或我似的‘某人’身上的‘某事’。” 这恰恰是“反诗歌”的精髓所在。

在读者和评论界眼中,帕拉特立独行,口无遮拦,叛逆不羁,正是诗如其人。《圣地亚哥时报》称他为“智利诗歌的摇滚明星”。

20世纪的拉丁美洲诗坛上,可谓诗歌大师辈出,以三大诗人——聂鲁达、博尔赫斯和帕斯为代表,汇聚了一大批优秀诗人。他们呈现的诗风或宏大,或深邃,或魔幻,但骨子里或多或少地流淌着西班牙诗歌抒情传统的血液。不过,帕拉从他第二本诗集《诗歌与反诗歌》开始,就成了一个地地道道的反叛者:他采用嘲讽、搞笑、戏虐调侃的手法描述人和事,打破了传统诗歌的内在联系和保守性。

所谓“反诗歌”,其实就是对50年代拉美诗坛盛行的西班牙抒情传统的一种反叛:风格上,帕拉摒弃了传统的抒情、隐喻、象征之类的现代主义诗歌技巧,大胆采用明晰、直接的日常口语进行叙述。帕拉的诗没有修饰,相反却以很强的反讽性,刻画了不少怪异荒诞,但又普遍存在的问题。

如他的《宣言》一诗,就鲜明表达了自己的诗歌理想:“我们否定/墨镜的诗歌/斗篷和长剑的诗歌/自夸的讨厌的诗歌/相反我们推荐/肉眼的诗歌/胸膛毛茸茸的诗歌/秃顶的诗歌”

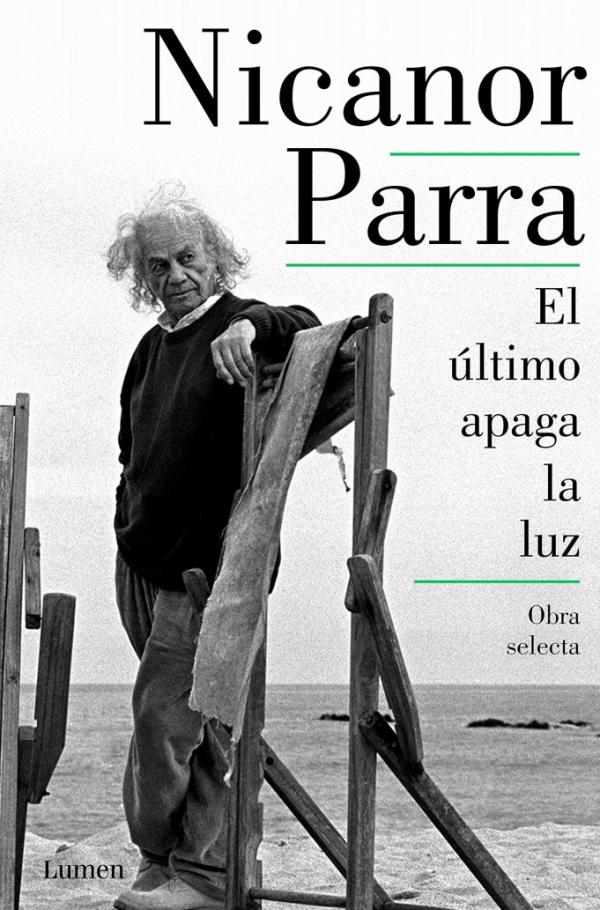

在近半个世纪的创作生涯中,帕拉先后出版了20多部诗集。多年创作中,他利用日常生活中的对话语言、机智讽喻的批判,打乱语言和传统观念,重振了诗歌的活力,对拉美文坛产生了巨大的影响。

上世纪60年代末,帕拉又开始尝试实验性短诗,甚至印在明信片上出版,言简意赅却一针见血。如他在写美国时只写了一句话:“自由在那里是一尊塑像。”

1969年,帕拉获得“智利国家文学奖”,2011年则摘取了西班牙世界最重要的文学奖塞万提斯文学奖。此外,他还数次获诺贝尔文学奖提名。智利人每年都期待着他获得诺奖,但他却说:“我认为自己离松柏比桂冠更近。”

奖项多寡并不影响他在文坛的声誉。智利另一位大诗人、1971年诺贝尔文学奖得主聂鲁达在谈到帕拉时,称他为“我们语言的文学中最伟大的名字之一”。

尽管国内尚未翻译刊印帕拉单行本诗集,但帕拉与中国的缘分早在上世纪五十年代就开始了。1958年,诗人曾作为智利文学工作者代表应邀来中国参加庆祝世界和平运动十周年活动。而1980年代以来,国内西班牙语文学界对于帕拉的关注度不断上升,译介不断。

>>> 帕拉诗选

《致年轻诗人》

写诗就要

自在随意

以为只有一条路可走

到头来

见到的不是诗

而是溅落桥底

的血迹

诗人的心

没有任何阻碍

所有的事情

不过是在白纸上

不停地写了又改

(丁晓航译)

《最后一次举杯》

无论是否情愿

我们都只有三种选择:

昨天,今天和明天

甚至没有三种

哲人说,昨天就是昨天

留下的只有回忆

谁都无法从摘下的蔷薇中

采到艳丽的花瓣

手中的牌只剩两张

当下与未来

甚至当下也不存在

它在过去的边缘徘徊

像青春那样

被岁月掩埋

最终仅留下

对明日的期待

让我们举杯畅饮

只为那遥不可及的未来

(丁晓航译)

《短歌》

一天夜间我成了百万富翁

多谢一局台球让我细细观看

一面或凹或凸的哈哈镜中的形象。

我觉得是了不起的成就

如果发明出一具双层底的棺材

让尸体可以向另一个世界探头。

我的眼睛睫毛都几乎晒黑

在这荒唐的赛马场上

骑手们在那里摔出驮鞍

跌落于千万的观众中间。

因此创建什么东西也是合乎情理

让我可以安安逸逸地生活

或者至少可以让我去死。

我敢肯定我的双腿发抖

梦里做着自己脱牙落齿

还总是在一些葬礼上迟到。

(王央乐译)

责任编辑:吴钰

策划:黄启哲

*文汇独家稿件,转载请注明出处。