纽约城市芭蕾舞团、美国芭蕾舞剧院和旧金山芭蕾舞团,被公认是北美地区芭蕾舞团的“三驾马车”。其中,纽约城市芭蕾舞团是“美国芭蕾之父”乔治·巴兰钦亲手缔造的传奇。今年秋天,创团70周年的纽约城市芭蕾舞团首次来到中国内地,作为第20届上海国际艺术节的参演剧目亮相上海大剧院,在10月18至21日带来五场演出。

在这支芭蕾梦之队正式亮相前,我们回望上世纪初至中叶的一段简史,看巴兰钦如何在逆境和质疑声中创造了美国芭蕾。

纽约街景

自佳吉列夫猝逝,年轻的巴兰钦在欧洲经历过一段动荡的岁月,在巴黎歌剧院的人事勾心斗角中落败,在英国和丹麦的几份工作都不了了之,他自己的小舞团在巴黎初登场便被市场抛弃。当他有机会奔赴他长久心仪并向往的美国,远大前程并没有在第一时间展开,遭遇过纽约大都会歌剧院保守派的围剿之后,他在百老汇和好莱坞取得了世俗意义上的成功。在他一度品尝纸醉金迷的生活时,终究难以割舍“创办一支芭蕾舞团”的心愿,他这样形容自己对芭蕾舞的执念:“土豆可以到处生长,然而即便这样,土豆还是要有土壤才长得好。我这颗土豆的土壤是芭蕾舞。”

汗牛充栋的文章论述过巴兰钦作为“美国芭蕾之父”缔造了纽约城市芭蕾舞团的奇迹。其实,未尝不是纽约芭蕾舞团的逆境崛起造就了巴兰钦的后半生——不要用一个艺术家的私人生活去阐释他的创作,而是他的创作塑造了他的人生。巴兰钦半生飘零,在他14岁那年,家人因为俄国国内动乱迁往格鲁吉亚,留他一人在圣彼得堡的芭蕾学校,从此,他长久地失去了“家”。他经历过的四段婚姻都没有让他真正意义地重建家园。巴兰钦是纽约城市芭蕾舞团的灵魂支柱,反之亦然——几经尘世的沉浮,纽约城市芭蕾舞团让巴兰钦再度有了一个“家”,同时安置他的身体和心灵。

巴兰钦在排练中

1914年8月,巴兰钦考进沙俄帝国芭蕾舞团。一战已经席卷欧洲,而圣彼得堡异常地沉浸在芭蕾舞、戏剧和歌剧的繁荣中。芭蕾舞学校的小世界远离现实,孩子们浑然不知战事正在进行。坐落在剧院大街上的这栋巴洛克大楼是与世隔绝的温柔乡,60个女孩和40个男孩生活在彷佛天长地久的壮美气氛中。进入芭蕾舞学校的第二年,巴兰钦开始在马林斯基剧院的演出里跑龙套,宫廷马车带着他和同伴们到剧院门口。有时散场时,孩子们会被带到尼古拉二世的包厢,沙皇允许他们从银制的大托盘里拿糖吃。

巴兰钦跑的第一场龙套是《睡美人》,他在最后一幕演一个丘比特。候场时,他在侧幕看到舞台魔法徐徐展开:火焰从喷泉中升起,轻舟荡漾在湖面,树木拔地而起,满台郁郁葱葱,柴可夫斯基的音乐宛如林间流水,充满生机。这是彼季帕编舞的《睡美人》,巴兰钦一生的挚爱。

澳芭版《睡美人》

巴兰钦跑龙套跳遍了彼季帕编排的作品。在《法老的女儿》里,他扮演一只在林间蹦蹦跳跳的猴子,为此他第一次列席演职员表(猴子:某学生)。演《雷蒙达》,他是阿拉伯男孩。演《堂吉诃德》,他是西班牙男孩。《帕基塔》《埃斯梅拉达》《海盗》《天鹅湖》和《胡桃夹子》,他都跳过。那时他最成功的角色是《胡桃夹子》里的丑角。

在巴兰钦成为编舞大师的道路上,彼季帕对他的影响最大。巴兰钦的创作理念越过福金和20世纪初的诸多流派,直接彼季帕,他追求古典芭蕾中真诚的欢乐气氛,要求舞蹈演员姿态优美典雅,并且,他坚信芭蕾是使人欢娱的手段而非为了传递思想。巴兰钦把彼季帕的创作观念用20世纪中叶的现代风格表现出来,换个通俗说法,我们在巴兰钦的作品里看到了彼季帕的精华,他用他的世界观和态度重构了彼季帕的舞蹈素材。作为马林斯基剧院的保留剧目,彼季帕的作品渗透了巴兰钦的学生时代,成为他的身体记忆,等待着有朝一日,巴兰钦意识到彼季帕的理想就是他自己的理想。

巴兰钦版《胡桃夹子》

现实的风暴终于吹垮剧院的大门。1917年底,俄国革命爆发。沙皇死了。学校和舞团关闭。动乱、饥饿和贫穷降临到少年巴兰钦的生活里。他和远在格鲁吉亚的家人断了音讯,和婶婶相依为命。巴兰钦打过很多份零工,当信差,做马具商人的助理,在偏僻的小影院里当钢琴师,给默片伴奏……工作不是为了钱,而是乞求雇主分他些吃的——小块面包,咖啡渣,甚至土豆皮。

1924年的夏天,巴兰钦和另几个年轻舞者趁着远赴魏玛德国演出的机会,决定逃离俄国,因为“在那里活不下去,我们太饿了。”包括巴兰钦在内,从苏联成功叛逃的四个年轻人组了草台班子,带着几件低劣的自制演出服,开始沿莱茵河畔的城镇卖艺。那是些肮脏昏暗的演出厅,壮汉们喝酒划拳,芭蕾舞被安排在动物杂耍后面出场。金色的马林斯基剧院离这群孩子的生活很远了。他们在夏天离开苏联,到了秋天,几乎身无分文。接连承受了在柏林和伦敦的惨败,当他们在巴黎的廉价旅馆里一筹莫展时,巴兰钦接到了一个电话。

《阿波罗》首演

对方是佳吉列夫。他注意到他们在伦敦的演出,又费了些时日找到了流落巴黎的他们。在塞纳河边的一个沙龙里,巴兰钦第一次见到佳吉列夫。很多年后,他对《纽约客》的记者形容,“佳吉列夫抹着香水和发油,散发着杏子花的气味。”因为福金、马辛、尼金斯基和尼金斯卡的相继离开,找到巴兰钦的时候,佳吉列夫正急需一个驻团编舞。而巴兰钦向对方保证,他能用很快的速度创作歌剧芭蕾。

于是,20岁的巴兰钦成了当时世界上最富盛名的芭蕾舞团的艺术总监。

巴兰钦为佳吉列夫舞团编排的第一部作品是《夜莺之歌》,1925年6月在巴黎首演。起初,这是马辛根据安徒生童话创作的一部芭蕾舞,但五年前的首演不成功,只演了两场就被束之高阁,等到巴兰钦接手时,马蒂斯设计的戏服还堆在仓库里,而演员们早忘了原版。巴兰钦另起炉灶,他从童话歌词和斯特兰文斯基抒情风格的音乐中得到启发,创造性地在舞台上引入儿童演员,年仅14岁的芭蕾女伶玛柯娃塑造的“夜莺”娇柔飘然,自此《夜莺之歌》被佳吉列夫定为保留剧目。

《火鸟》

《夜莺之歌》最大的意义是让巴兰钦和斯特拉文斯基有了交集。与斯特拉文斯基缔结友谊,对于巴兰钦而言,意味着一种艺术的自救。1928年,他们合作《阿波罗》,巴兰钦在斯特拉文斯基的音乐中,找到了摆脱时代杂音的出路。在他的晚年,巴兰钦对他的传记作者说出:“《阿波罗》是我一生的转折点。”

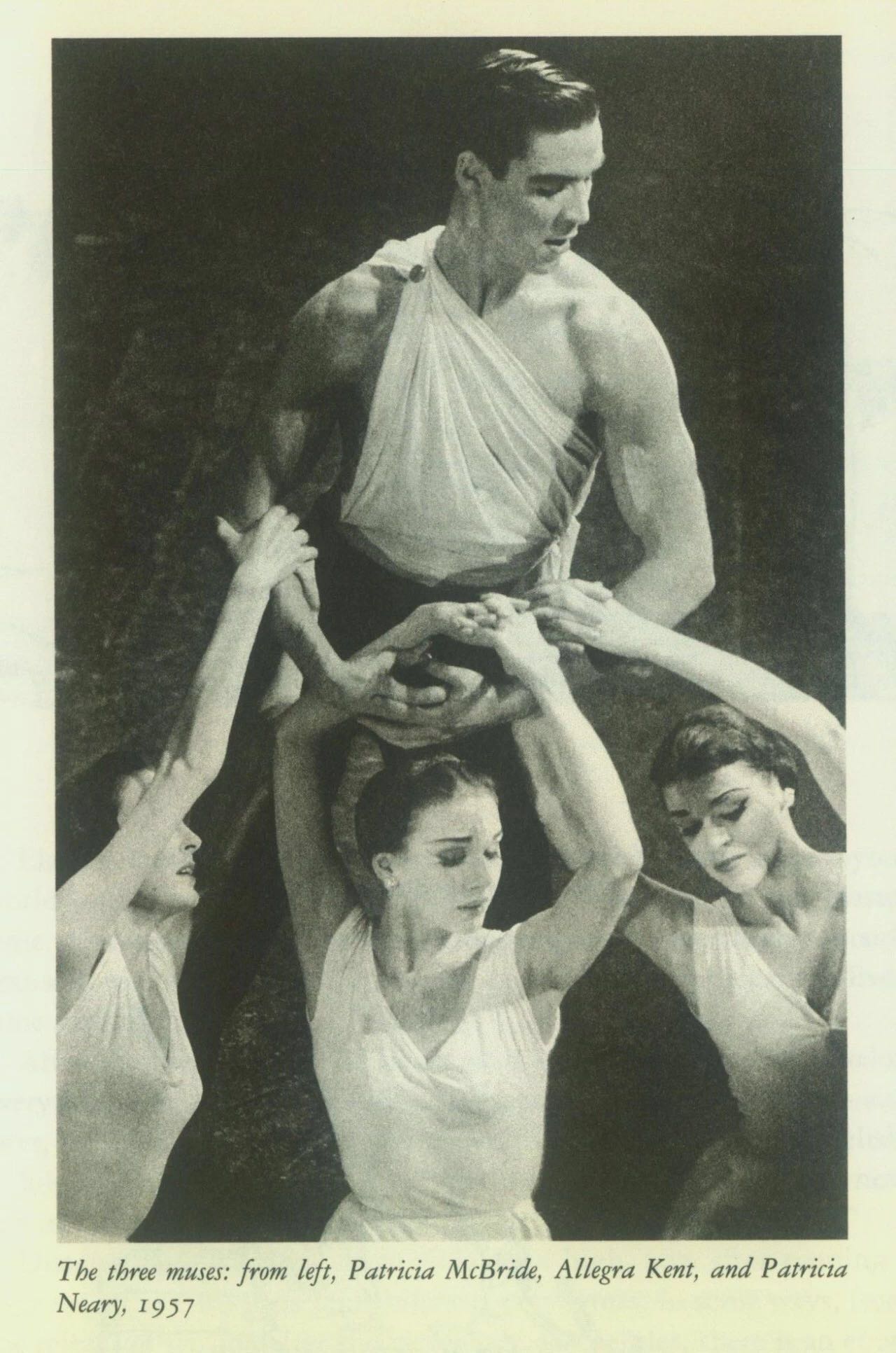

《阿波罗》的剧情简单:阿波罗诞生了,发现了自己的创作才能,他造就了三个艺术之神,然后他们一起降临帕纳萨斯。巴兰钦尝试在极简的叙事框架里,用舞蹈唤起观众的遐思。在这里,舞蹈的主题是“创造”,围绕着阿波罗的创造力展开,如高山流水一泻而下,充满活力。排演《阿波罗》的过程中,巴兰钦明确了他余生创作的基调——回归古典主义,确切说,他在爵士音乐的全盛时期,开辟了新古典主义的路径,继承了古典主义的清澈庄严,以静谧的力量挑战同时代的超现代主义芭蕾舞。这未尝不是一种更为激越的冒险。

1957年,纽约城市芭蕾舞团演出《阿波罗》

回溯这部诞生于1920年代末的《阿波罗》,它被公认“20世纪最重要的舞蹈作品”,是因为巴兰钦从古典芭蕾的资源中发掘了非凡的表现手法。他只用了四个演员,调度了古典芭蕾丰富的表现手法,创造出一个永恒的意象:“创造”的激情是伟大的,“创造”本身是一种至高无上的美。巴兰钦以舞蹈演员的身体为媒材,让人们领会“智慧”的感官之美,肉身的力量和优美能唤起持久的热情、愉悦和勇气。这支作品致敬了古典主义的感官丰美,也对古典主义进行了惟妙惟肖的复刻,而最终让观众沉浸于开放、清澈、文雅的氛围。

斯特拉文斯基的音乐促成巴兰钦在技巧和美学层面的革新。《阿波罗》的音乐实现了严谨结构和抒情主题的统一,巴兰钦研究乐谱时,强烈感受到油画色彩的魅力。他开始意识到,舞姿和音乐中的音符、和油画中的色彩是同质的,它们的美,植根于组合中的规律。从那以后,他所有的创作都是基于这一信念。可以说,巴兰钦的“风格”源自于他对音乐的感受,他说:“一个编导创造不出节奏,他只能在动作中反映它们。身体是编导的工具。身体的姿态只能保持极短暂的瞬间,而组织大规模的节奏是一个持续的过程,这必须倚仗音乐心理的作用。”

《阿波罗》首演

巴兰钦在蒙地卡罗的生活是安稳的。他脾气很好,是个顽固的异性恋,且对芭蕾舞团的权力斗争毫无兴趣,这让他和佳吉列夫共事的五年里,维持着相敬如宾的关系。他感激佳吉列夫磨练他,给他机会,让他从一个不够出挑的舞者成长为创造力极强的艺术家。他在晚年回忆起为佳吉列夫工作的岁月,仍会说:“因为有他,我才有今天。”

据说在1928年前后,巴兰钦和佳吉列夫之间其实有了裂痕,这是一个残忍独裁的“君父”和一个独立意识越来越强烈的“儿子”之间终不能幸免的矛盾。但无论如何,在1928-1929年的演出季结束时,他们风平浪静地续了合约。

那些年佳吉列夫受糖尿病折磨,健康状况很不稳定,但在1929年的夏天,谁也没想到,他会猝死在威尼斯。失去了佳吉列夫的蒙地卡罗芭蕾舞团很快垮台。巴兰钦开始了长达四年的流浪,陷入混乱、不确定和焦虑中,他将在持续的挣扎中重新寻找自己的位置。

一个编舞要充分发挥才能,就需要一个稳定的机构,而这是可遇不可求的。

《小夜曲》

在佳吉列夫去世几个月后,巴黎歌剧院芭蕾舞团向巴兰钦发出邀请。他深知那里臭名昭著的人事斗争和党同伐异,但没有想到,真正打倒他的是一场肺炎。巴兰钦病得奄奄一息,被送到瑞士疗养,刚接手的《普罗米修斯》编舞转手给曾是佳吉列夫舞团头牌演员的利法。利法是佳吉列夫去世前的最后一任“新欢”,完全不懂编舞,靠着巴兰钦在病床上支招,他完成《普罗米修斯》。首演轰动,而演职员表上没有巴兰钦的名字。等到巴兰钦从鬼门关绕一圈,回到巴黎时,利法赫然已是巴黎歌剧院芭蕾舞团的艺术总监。

巴黎歌剧院的大门关上了,巴兰钦辗转于丹麦和英国两地。他在丹麦皇家芭蕾舞团做了5个月的客座团长,结果发现那是个舞蹈博物馆,试图像一百多年前那样演芭蕾——这个团直到今天还是这样。他在英国的工作也不如意,但报酬很好,他像伦敦绅士那样定制西装、雨伞,周末去海德公园骑马,至少过上了“有尊严的生活”。直到美国大萧条波及英国戏剧界,他失业了。他回到巴黎,创办“1933芭蕾舞团”,又失败了。

当时巴黎最权威的舞评人莱文森在专栏里写道:“巴兰钦似乎陷入了困惑的境地,失去方向,我希望这现象是暂时的,必须让一个能坚定他意志的人携起他的手。”1933年7月,巴兰钦的舞团解散,他站在30岁的门槛上,一无所有。

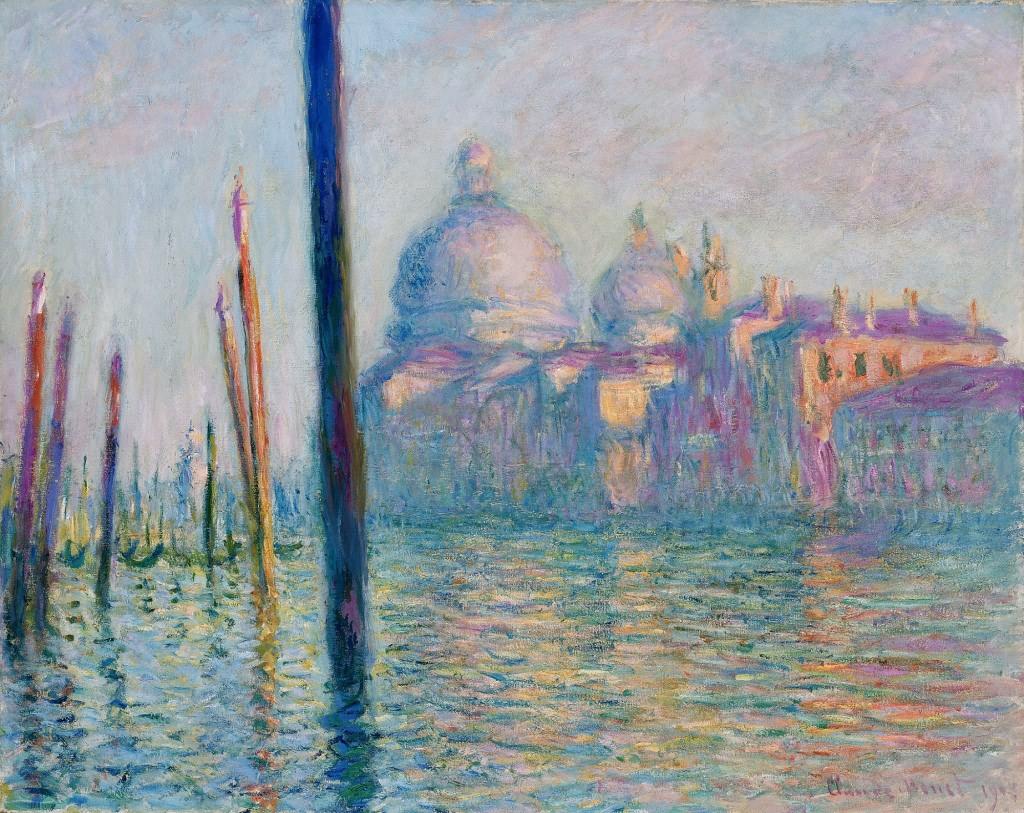

莫奈绘威尼斯风景

热爱芭蕾的美国富二代科尔斯坦是在这时出现的。科尔斯坦在1929年的威尼斯之旅中,在教堂里遇到一场出殡,几天后他从报纸上得知,自己意外闯入的是佳吉列夫的葬礼。他视此为命运的征兆,认为自己命中注定要在欧洲寻找一位杰出的编舞,然后回到美国开垦古典芭蕾的荒野。四年后,当他觉得时机成熟,在尼金斯基遗孀的引荐下,他见到了巴兰钦。后来他在日记里写:“巴兰钦看似锐利、专注,但我感到他的内心已经丧失了希望。”

1933年夏天,巴兰钦身无分文。面对滔滔不绝的美国富家子,他说,他确实想去美国,因为欧洲已经是个博物馆,而美国有好莱坞,有歌舞片,有阿斯泰尔这样了不起的舞者和金吉·罗杰斯这样杰出的姑娘。

巴兰钦版《天鹅湖》

这些话一半玩笑,一半认真。巴兰钦对阿斯泰尔的欣赏,促成他日后在芭蕾舞团受挫时,去好莱坞打拼。他抵达纽约后,很少思乡,既不想念欧洲,也不惦记俄国。他喜欢美国的风貌,喜欢纽约的节奏,也喜欢美国式的直率。他飞快抛弃欧洲的“正装”,总是穿得像个牛仔一样,晃晃悠悠地去排练厅……这些都是后话。

1933年10月,巴兰钦踏足纽约时,面对着一个对古典芭蕾很难说“友好”的环境。大萧条后,知识界要求艺术介入社会现实,至少要“表现人”。古典芭蕾不符合这些条件,而且昂贵、贵族化、纯娱乐、没有实际作用。以及,美国的芭蕾基础极度贫弱,大众文化和艺术教育中都没有古典芭蕾的传统,看过古典芭蕾的观众很少。这是坏事,也是好事,因为没有“传统”,也就不存在参照标准。在1930年代的美国,普罗们觉得古典芭蕾和现代舞没有区别,都是凭空蹦出来的事物。在一个连《天鹅湖》都没有群众基础的地方,芭蕾既不存在“继承”的压力,也不用恐惧会失去什么。

莫斯科大剧院芭蕾舞团《天鹅湖》

1934年1月1日,巴兰钦主持的“美国芭蕾舞学校”在曼哈顿59街的一栋旧大楼里开张。第一期招来的25个姑娘,没有一个是优雅苗条的娇小女郎,这些美国大妞是体育竞技的好手,她们长腿瘦臀,是篮球场和网球场上的好手。巴兰钦看着这群由鼓乐队指挥和橄榄球队的拉拉队员组成的姑娘们,他明白,垂死天鹅的哀婉与优美该翻篇了,欧洲芭蕾舞伶的纯净与庄严将被新大陆运动女孩的利落敏捷所取代。

训练开始后,巴兰钦飞快地捕捉到症结:美国姑娘的自我意识太强烈,她们不懂也做不到以庄严的古典方式跳舞。他得找个办法,既能让美国大妞表现得富丽高贵,又不让演员和观众感到尴尬。用他的话说:“我这是在给学生上课,要创作一个显不出她们跳的太差的芭蕾舞,一个既能让她们应付、也能提高她们水平的作品。”这就是《小夜曲》。

《小夜曲》

据说,《小夜曲》之所以是十七名女孩的组合,因为巴兰钦开始编舞的那天,教室里只有十七名女孩。“我们将要开始排练一支为我们创造的新舞!美国的芭蕾将要产生!” 他带领女孩挨个走到芭蕾教室的中间,让每个人按照他的设计摆好姿势。舞蹈的画面出现了,它颠覆了古典芭蕾中群舞的制式,古典芭蕾的群舞通常是一堆演员排成直线在独舞的后面跳舞,群舞演员的面孔是被遮蔽的。而在《小夜曲》中,巴兰钦创造的图形和线条,让所有姑娘都能被看见。在排练中,他简短说明舞步,飞快地跳过一遍,看起来像是把即兴创作的课堂舞步做不同的组合。他信任他的女孩们,飞奔在她们之间,让每个人成为创作过程的参与者。

《小夜曲》的扣人心弦在于青年演员之间缔结成一种奇妙的共同体,这种纽带的关系极度柔美。音乐、古典舞步和少女们在排演中无意识形成的风貌组合成这部作品独特的美感,那是美国年轻的风貌,它让人们看到,作为基本技巧训练的芭蕾舞步在灵活的组合中产生了戏剧性的效果。

《小夜曲》

巴兰钦对《小夜曲》是有特殊感情的。他在漫长的时光里小心地修缮它,以种种方式进行再创作,他把它当作永远开放的习作。1959年的一个晚上,巴兰钦站在林肯中心剧院的侧幕观看了《小夜曲》的演出,帷幕落下时,他对身边的朋友说:“这部芭蕾舞不坏吧,它站得住,它已经演了25年啦!这个数字对一部芭蕾作品来说,是很长了。”那时他也许想不到,25年又25年后,这部作品仍然在全世界的剧场里演出。

巴兰钦在美国的第一部作品,确立了他一生的作风:快速,即兴,自信,尊重舞者。数十年后,保罗·泰勒写道:“(巴兰钦)排演时间精简,从来不花时间解释概念、意象或是动机。”经常去芭蕾教室观看排练的作曲家艾略特·卡特写道:“他时时刻刻都在创作,仿佛任何事情都没有计划,但是当这支舞真正在舞台上演出时,它一点都不像即兴创作,你能看到他心中完整的东西。”玛莎·葛莱姆两人合作《插曲》时,给出诗意的比喻:“就像观看光线穿越棱镜。音乐穿过他,他以棱镜折射光线那种自然且令人赞叹的方式,将音乐折射成为舞蹈。”

六个月后,芭蕾舞学校的第一期学生进行了第一次公开演出,舞团起名“美国芭蕾舞团”。1935年3月,经过在纽约为期两周的舞蹈季,舞团取得了小小的成功,这年8月,纽约大都会歌剧院向巴兰钦发出邀请,希望美国芭蕾舞团去做驻院舞团。

巴兰钦的舞者在排练中

大都会的邀约让巴兰钦的搭档科尔斯坦兴奋不已,他以为自己拉扯的小舞团将一步登上美国剧院界的光明顶。而历经大风大浪的巴兰钦保持清醒,他知道“歌剧芭蕾”不会成全他的“大规模创作机会”。

果然,巴兰钦一开始和大都会歌剧院就格格不入。这个老牌歌剧院散发着霉味,满布灰尘,空气中弥漫着大蒜的味道。歌剧制作流程仓促,他和团员们没有时间进行排演,剧院管理部门在戏服和舞鞋上都抠抠索索。最糟糕的是,巴兰钦越是改变歌剧芭蕾的风貌,剧院管理层就越不高兴:他们不希望转移观众对演唱者的注意力,而且他们批评巴兰钦不尊重传统。巴兰钦加以反驳:“大都会的芭蕾传统是糟糕的芭蕾。”

大都会歌剧院

这段矛盾不断的合作关系维持了不到三年。这是一段从一开始就错了的结合,巴兰钦的作品时髦、充满活力,在美学上与歌剧院一成不变的想法和作风格格不入。在离开时,巴兰钦在媒体上公然挖苦:“大都会是一堆废墟。每晚舞台搬运工把它们放在一起,看上去像一出歌剧。”更厉害的一句话是:“大都会歌剧院一直说它希望新的东西,管理层为什么不把那些总是姗姗来迟坐包厢的赞助人永远看不到的第一幕统统凑在一起,编出一部新歌剧呢?”在公开场合发泄私怨,这在他的一生中是罕见的。事实上,后来他在百老汇和好莱坞遭遇过形形色色一言难尽的制作人,他却从未为此失态。百老汇或好莱坞之于他,只是谋生的饭碗,毫无艺术野心。而他对大都会,是有过期待的,却终于在保守派和艺术官僚的围追堵截下,心灰意冷。

祸不单行,美国芭蕾舞团在离开大都会歌剧院的同时,丧失了资助人。1938年夏,巴兰钦到美国后成立的第一支舞团解散了。

巴兰钦欣赏的好莱坞演员、舞者和编舞弗雷德·阿斯泰尔

美国芭蕾舞团解散后,巴兰钦从百老汇和好莱坞赚到丰厚报酬,他度过了人生中最阔绰的十年,可那也是他心境黯淡的时光。从前的饥饿和贫穷都没有挫败他,但没有一支可以效力的芭蕾舞团,这极大地打击了他——他没法从事他最擅长的创作了。

当他出现在百老汇,人们认为这个一度被寄予厚望的严肃艺术家是在自毁前程。但芭蕾舞界并没有为此惋惜,垄断纽约艺术评论话语权的舞评人约翰·马丁在《时代》杂志上撰文,认为“巴兰钦的才能在于创作商业娱乐节目。”1939年的下半年,得益于蔡斯家族女继承人的资助,美国芭蕾舞剧院(ABT)成立了,剧院邀约11位欧美编导为剧团创作节目,这时,巴兰钦发现自己成了彻底的局外人,当芭蕾舞终于在美国普及时,他被排斥在外。

纽约街景

美国芭蕾舞剧院的创作方向是强调感情和文学内容的戏剧芭蕾,作品编排思路反对古典芭蕾的形式主义,动作风格极大地借鉴并依赖哑剧,以违反古典芭蕾的秩序来追求强烈的戏剧效果。巴兰钦的观念截然相反。他认为古典技巧不该被视为限制,那恰恰是一种解脱——古典的形式让人摆脱现实生活的单调,技巧的终极目的是发现人体潜在的气势和美。他这样说:“我们的人体,虽然大多数时候从事乏味平凡的工作,但也可以是很美的。”他还说:“如果芭蕾舞台上要出现死亡,我永远不会用舞蹈去表演死亡的内容,首先要考虑的是设计出尽可能优美的独舞。”

《珠宝》

1946年,巴兰钦的芭蕾事业出现转机。战争结束了,科尔斯坦离开军队,回到纽约。虽然巴兰钦在商业戏剧界如鱼得水,但科尔斯坦坚信他和这位老伙伴能开创一个坚持他们理念的芭蕾舞团。他给巴兰钦支招,先成立芭蕾舞协会,招募真正认同他的创作观念的人入会;舞团命名为芭蕾协会舞团,不直接卖票给大众,只在会员中派发所有表演与活动的门票,会员可以订阅名为《舞蹈索引》的学术刊物,一并享受其它优惠。这个消息发布后,飞快吸引了大约800名会员。过去和巴兰钦有过合作的舞者纷纷加入了他的新舞团,这年11月,舞团借用一所高中的礼堂举行了开幕演出。

巴兰钦的新作《四种气质》就是在这个场合登场的,这部作品对巴兰钦本人与芭蕾舞的发展都具有里程碑的意义,它是一部以古典舞步为基础的超现代作品。复杂的动作造型和有棱角的舞步对演员而言是严峻的挑战,美国芭蕾舞团时期的姑娘们是应付不了的。整部作品有宏伟的气势,揭示了芭蕾舞的崭新力量,是一种不动感情的高度浓缩。舞评人爱德温·登比在看完首演后写道:“从来没有任何舞蹈比这部作品更有活力、更广阔或更充满想象力。而且在姿态方面没有人能像巴兰钦这样保持一贯的优雅。”《四种气质》是“黑白芭蕾”的先驱,和巴兰钦早年的《阿波罗》一样,因其激进变革被载入芭蕾的史册。

关于舞团的运营,科尔斯坦和巴兰钦推行了一种决绝的排外政策,绝不邀请媒体,记者和舞评人必须像普通人一样入会。于是,纽约舞蹈圈的奇景出现了:评论家们想方设法出钱订票,在演出之夜溜进剧场,最终不得不心服口服地撰写倾向赞美的评论。《时代》杂志介绍巴兰钦的新舞团时,用了《地下芭蕾舞》这个标题。当时,在很多媒体人和经理人的眼中,芭蕾舞协会是巴兰钦的一次堂吉诃德式的冲动和冒险。但也有人敏锐地察觉到,这也许是科尔斯坦和巴兰钦运筹多年的谋算。1934年,巴兰钦到美国的第一件事,努力使芭蕾舞艺术去俄罗斯化,让美国芭蕾舞演员能够自然自如地表演,让美国观众欣赏到一种自然的艺术,而非“像欧洲人那样表演”。1937年,当巴兰钦陷在和大都会歌剧院的胶着关系中时,科尔斯坦就设想成立一个精英化的“芭蕾舞协会”。1946年,这个计划正式实施,明确地表露出独立于市场的意识。在1947年的一篇文章里,出现了这样的说法:“经历了几年的试验和曲折,此刻有着幸运开端的芭蕾舞协会让我们看到,巴兰钦的创作是美国芭蕾舞的起源和基础。”

《四种气质》

芭蕾舞协会舞团成立后,沉寂近十年的巴兰钦进入创作的井喷阶段,这一时期他最重要的作品是和斯特拉文斯基合作的《俄耳甫斯》。

24岁的巴兰钦创作《阿波罗》时,视年长自己22岁的斯特拉文斯基为启蒙导师,《阿波罗》公演后,两人互相表达了对对方的尊重和欣赏。他们真正建立私交并成为挚友,是巴兰钦到美国之后的事。1937年,他们在大都会歌剧院合作《扑克游戏》,同为俄国移民,同样受到第一次世界大战后巴黎艺术大爆炸的影响,他们分享了相似的世界观和美学观。巴兰钦少时和家人失散,成年后他的婚姻不顺,移民美国后,他也没有特别亲密的朋友。和斯特拉文斯基持久的友谊,是巴兰钦一生中最重要的私人关系。

《斯特拉文斯基小提琴协奏曲》

巴兰钦童年一度渴望成为音乐家,在他心目中,音乐是所有艺术中最高级的,而斯特拉文斯基写出了“理想中的音乐”,他说:“斯特拉文斯基所有的音乐都可以舞蹈。”斯特拉文斯基钦慕古典芭蕾,他认为,古典芭蕾优美的布局、严峻的形式和自己的艺术观是吻合的,即,深思熟虑战胜含混不清,规则战胜杂乱。两人默契地在合作中追求精确,比如在设计《俄耳甫斯》中男女主角的双人舞时,斯特拉文斯基严格地逼问巴兰钦:“两分钟?两分十五秒?两分半?给我精确的时间,我会尽可能接近。”

《俄耳甫斯》是巴兰钦难得的戏剧芭蕾作品,他和斯特拉文斯基把希腊传说的内容集合在一起,表达了丧失的哀痛,又在结尾处像希腊神话那样,荡涤了观众的悲哀,留下敬畏之感。虽然是戏剧芭蕾,但巴兰钦自始至终不曾用舞蹈去解释剧情,《俄耳甫斯》的关键词是芭蕾,而非戏剧。他让观众的注意力集中于舞蹈本身,无论是俄耳甫斯拯救欧律迪克离开地狱后两人痴缠的双人舞,还是俄耳甫斯和黑天使之间庄重的双人舞,这些段落都已非凡的舞蹈设计和技巧,如其所是地把观众引渡到情境中。

巴兰钦版《天鹅湖》

《俄耳甫斯》对于巴兰钦和芭蕾舞协会舞团而言,也恰如古希腊神话中的命运之力,戏剧化地改变了所有人的生活。当时的剧团经纪说服巴兰钦和科尔斯坦,在曼哈顿西55街一个清真寺改建的文化馆里安排了四场对外的演出。纽约市财政委员会主席在一个演出的夜晚偶然经过文化馆,他并不是一个芭蕾舞爱好者,但是看完《俄耳甫斯》,他失去了理智,“我见证了伟大!”他就像老房子着火的中年恋人,四方奔走,争取到政府补贴,并且把西55街的那个小剧院交给舞团。他找到科尔斯坦,单刀直入:“让你的芭蕾舞协会变成纽约城市芭蕾舞团,怎么样?”

1948年秋天,美国第一个被授予公共机构地位的纽约城市芭蕾舞团诞生了。这一年,巴兰钦离开俄罗斯24年,移民美国15年,他终于在真正意义上拥有了自己的舞团,自己的家。

巴兰钦版《天鹅湖》

在1948年的纽约,格林威治村的艺术家们放荡不羁爱自由,玛莎·格兰姆的舞团所到之处摧枯拉朽,即便在这样的环境里,纽约城市芭蕾舞团仍被当作特立独行的异端。因为是公共文化机构,舞团的票价很低,只要1美元75美分就能看整晚的演出,但上座率还是不到一半,头一年,舞团的总共演出才24场。是为了缓解捉襟见肘的财务困境,巴兰钦连续推出了《火鸟》《胡桃夹子》和《天鹅湖》。这些剧目稳稳地抓住了大众,巴兰钦和城市芭蕾舞团的影响力逐渐被确定——在《胡桃夹子》首演前一周,他的肖像登上了《时代》杂志封面。

1960年代初,《纽约客》杂志发表巴兰钦的人物特稿,那时,城市芭蕾舞团的演出一年超过150场,并且频繁地去欧洲巡演。巴兰钦兑现了他的诺言,不仅打造了“美国最好的芭蕾舞团”,更在世界范围内被视为一个有强大竞争力的舞团。到了1964年,舞团撤离西55街那座由清真寺改造而成的简陋剧场,迁址林肯中心。至此,巴兰钦的芭蕾帝国崛起了。

《珠宝》

“交响芭蕾”“去情节”“抽象化”“无情”,这些是在很长一段时间里评论界施加于巴兰钦作品的定语。而当他功成名就以后,又被尊为“现代派”的宗师。那么,巴兰钦在他一生的创作中,始终不懈追求的是什么?反抗的又是什么呢?

还是来看《俄耳甫斯》这部改变巴兰钦和舞团命运的作品。它被视为是一部“叙事”的芭蕾,但其实巴兰钦的编排基本摒弃了情节。他坚持“舞蹈就是舞蹈就是舞蹈”,不允许哑剧出现在芭蕾的场域,更进一步,他对一切非舞蹈的手段都没兴趣,“凡是出现在芭蕾舞里需要解释的,都是坏东西。”芭蕾可以表现复杂的情感关系,可以传递幽默、奇想、悬念和浪漫,但必须用芭蕾的方式。

《俄耳甫斯》《阿波罗》和他根据当代音乐创作的作品看似质地迥异,但当他利用不同的音乐为芭蕾开疆辟土时,他始终坚持的是为芭蕾舞的古典传统续命。如果拆解巴兰钦的全部作品,会发现它们的源头在彼季帕。他反抗的不是古典,而是福金及其之后的改革者,他付出的全部努力是反变革。他挚爱古典芭蕾的传统,但拒绝把舞蹈作为文物保存,舞者是活着的,舞蹈是活着的,芭蕾舞团不是博物馆。城市芭蕾舞团的保留剧目中只有两部传统作品——经过他调整编排后的《胡桃夹子》和《天鹅湖》第二幕。巴兰钦的所有创作素材来自芭蕾舞的古典传统,但他用20世纪的眼光和思维使用了它们。

这一点,在他和格兰姆合作的《插曲》中呈现了耐人寻味的场面。格兰姆的舞团穿着华丽的伊丽莎白时代服装,用格兰姆新创的身体语言体系表演苏格兰女王玛丽之死。巴兰钦的舞团穿黑白练功服,表演芭蕾古典舞步复杂热烈的组合。这种叠加让人好奇,出乎意料的是,现代派的舞蹈显得传统规矩,现在看起来更是近于陈旧,而古典的重新编码至今看起来比先锋更先锋。

作者:柳青

编辑:柳青

责任编辑:王磊

*文汇独家稿件,转载请注明出处。