【导读】回首历史上曾经给人类带来过巨大灾难的传染病,以及人类与疫病抗争的艰苦历程、医学与疾病作斗争的前行足迹,从中可以看到,我们必须承认和正视人类的生存和正常生活正在受到来自大自然的挑战和警告,大到气候、环境、生态,小到我们的日常卫生习惯,都可能是疫病流行的诱因。

有这样一句话:“疫病在古代是坟场,在近代是战场,在当代则是考场”,这句话在某种程度上浓缩了人类与疫病较量的变迁。我们在这个“考场”上将交出一份什么样的答卷,这是摆在每一个人面前的一个严峻的问题。

流行性感冒:小病大祸

1918年10月1日,南非老矿工威廉·希尔正坐在机器房里手握着操纵杆,控制着威特沃特斯兰德地区一座大金矿的钢铁吊罐车从竖井深处升向地面,吊罐里满满地站着40名刚下班的非洲矿工。突然,希尔全身冒汗,肌肉变得虚弱无力,眼前似有金花飞蹿,他试图握紧操纵杆,使吊罐停下来,可是他的臂膀和双手就像瘫痪了一样动弹不得。吊罐带着隆隆的声音蹿出了井口,飞向空中,撞在支架的顶部后向下跌落30米,砸在一间木工房上,摔毁的吊罐车中留下了24具矿工的尸体。

在事后的调查中,希尔被宣布无罪。投票表决时,多数人认为悲剧的真正原因是一种传染病——西班牙流感。这种疾病能使人急速病倒,简直就像被子弹打中一样快。

从1918年到1919年,新型的流行性感冒几乎传遍了全球,世界人口的一半以上受到了它的袭击,死亡人数比第一次世界大战时死在炮火之下的人数还要多。一位兼做医生的历史学家把这种流感称为“人类所经历过的规模最大的传染病”。

1918年2月,成千上万的西班牙人病倒在床上,他们发起高烧,并感到四肢疼痛。从9月起,这种流感又掀起了第二次传染高潮,这次流感的病原体可能是来自俄罗斯或非洲的新型病毒,这种致命的病毒很快就扩散到全世界,比过去所有疫病的传播速度都要快得多。第二次流感浪潮于1918年底平息下去,但是1919年初又开始了第三次浪潮,接着又是第四次。虽然它们并不比第二次传染浪潮厉害多少,可是仍然把成千上万的人送入了坟墓。

由于流感传染的速度非常快,人们简直无法确定其发源地是何处,许多国家因此受到了指责。在西欧,人们主要把西班牙人当成替罪羊;俄国人则把责任归咎到中亚细亚土耳其的游牧民族身上;德国人却认为是在驻法国的英军中服役的中国人引起了传染;一个美国军官又断定是德国的潜艇把流感作为秘密武器带到了北美大陆。其实,所有的国家对于1918年深秋遍及全世界的流感浪潮都负有一定的责任,在许多情况下它都会突然猛烈地爆发。在美国的一个装运基地上,大量的士兵纷纷病倒;在里约热内卢,一个等候电车的男士正在向别人打听终点站在何处,却突然倒地身亡;南非开普敦的一个电车售票员说,在短短的3公里的路段上,乘客当中竟有6个人猝死在电车上。

肺炎是流感引起的复杂病症之一,每五个流感患者当中就可能有一个人突然转化为肺炎。一位纽约的医生对他的住院病人做了如下描述:“他们肌肤的颜色变得像覆盆子那样青紫,而且有吐血的现象。”由于缺氧,许多病人的呼吸频率比正常时加快了一倍,脉搏的速度也快得像婴儿的脉搏一样。患者的背部、胸部和四肢出现暗红色的脓疹是病势进一步恶化的迹象,只要病人的唇部和脸面变成了青紫色,就标志着他将在两天之内死亡。

一般的流感对老年人来说特别危险,而西班牙流感却似乎格外“青睐”青壮年人,士兵们更是首当其冲。在春季发生的首次流感浪潮中,意大利士兵最早出现了窒息死亡现象,他们的肺部因充满了粘液、淤血和泡沫而停止了工作。到10月8日为止,流感已经使法国阿尔良地区战壕里的16000名美国士兵丧失了战斗力,在美国本土还有五分之一待命启程的士兵尚未登船已被肺炎夺去了生命。

流感给世界各地的经济生活和社会生活带来的影响比第一次世界大战还要强烈。由于大量的农业工人患病或死亡,各地的农业收成都受到了不利的影响。印度北方的大片庄稼无人收割,波兰的土豆烂在地里无人问津,热带地区的咖啡、橡胶和其它高价农作物也纷纷歉收。

在流感的困扰下,各国的工业和商业停滞萧条,商业和交通被迫陷于停顿,到处都可以听到关于死者悲惨命运的故事,无论是富翁还是穷汉,也不管是社会名流还是平民百姓,谁也无法抗拒这种可怕的传染。第三次流感浪潮结束后,据估计全世界共有2150万人被这种疾病夺去了生命,其中亚洲人占了三分之二,余下的分布在欧洲、北美和非洲。

流行性感冒简称流感,是人类还不能完全有效控制的世界性传染病,与疟疾、结核病并列为世界死亡人数最多的三种传染病。世界性流感首次大流行是在1889-1890年,最先发现于俄国中亚的布哈拉(今乌兹别克),先传到彼得堡,再传到西欧,一年内席卷全球。德国某些城市发病率达40-50%。

1957年甲2型流感大流行。当年2月流行于中国贵州西部,3月传播全国,4月从香港出境扩散于世界,共死亡几十万人。流行地区发病率约50%,病死率0.01%。

1968年甲3型流感大流行。国外认为7月发源于香港,7-8月流行于中国大部分地区,其后播散于世界。发病率30%,病死率与1957年相近,仅法国就死了4万人。医疗条件最好的美国,1934-1966年32年间流感死亡数亦达51.2万人,平均每年1.6万人。

流感病毒有20多种,分甲、乙、丙三型。甲型常引起世界性大流行;乙型可引起中等流行,多表现为兵营、学校等的“单位内爆发”;丙型多为散发病例,婴幼儿最易感染。目前虽有治疗药物和疫苗,主要是针对丙型感冒,只能降低发病率,而不能控制流行。流行区大部分人都会病倒,以致经济生活瘫痪;严重者并发肺炎,或促使呼吸道、心血管病患者病情恶化,罹致死亡。流感中度流行的年度,世界每年约损失10多亿个工作日,死亡60万人以上。由于人们常将流感与感冒混同,视流感为“小病”,更应引起全人类的重视。

病毒和人:谁更聪明?

通过一代又一代人的艰苦探索,许多曾经给人类带来毁灭性打击的传染病,现在已经完全被人类征服。但是灭而不绝的病原体从来就没有停止过寻找出路,人类自身的问题让濒临灭绝甚至是似乎销声匿迹的古典传染病,又绝处逢生。滥用抗生素、疗程不完整、医疗体制不完善、卫生教育不完备等,都有助于各种抗药性病原的基因重组,进而产生具有多重抗药性的性病原,并形成新的病种。“病菌比人聪明”这个看上去不合逻辑的逻辑,每一天都在给我们带来严酷的考验。

人类是在细菌的影响下生活的,这对于我们来说是常识,然而,真正揭开这个谜团才一百余年。标志着人类对真正病因和有效防治的研究走上轨道的,应该说是1865年巴斯德认识到他称之为“病毒”的微生物是传染病的病因。另一位德国细菌学家保罗·埃尔利希,杜撰了“魔术弹”这一短语用于描述他自己的伟大目标——发明特定药物来杀死引起特定疾病的细菌但不杀死患者。1910年埃尔利希发明了非那明,这是最初治疗梅毒的特效药,但副作用也十分可怕。

而后,1932年另一位德国化学家吉哈德·多玛克,发明了基于硫元素的化合物,它能杀灭引起血中毒的致命链球菌。在之后十年中,医生们能够从一大批新“磺胺”制剂中进行选择,足以对付很大范围的感染,从产褥热、肺炎直到淋病、脑膜炎。一次令人惊奇的偶然,盘尼西林出现了。1920年代,苏格兰细菌学家亚历山大·弗莱明发现葡萄球菌被培养皿上的一块霉菌所摧毁——这次偶然事件导致了20年后有奇迹般功效的抗生素类药物的发展以及医疗业的一场革命。

瘟疫背后的手

“同人类争夺地球统治权的惟一竞争者就是病毒”,这是诺贝尔奖获得者莱尔德堡格说的一句有些让人诧异的话,而瘟疫背后的几乎所有真相都让人吃惊。人类可以从容地对付咆哮怒吼的雄狮和虎豹,却奈何不了无声无息的蚊子和跳蚤。现代医学已经证明,大部分传染病,甚至所有独特的文明传染病,都是由动物传给人类的。例如,麻疹很可能和牛瘟及犬热病有关;天花已经确定和牛痘以及一大堆其它的动物传染病密切相关;至于流行性感冒,则是因为人猪共通。

按照正统教科书的记载,目前人类和家居动物的共通疾病数目如下:家禽:26种,鼠:32种,马:35种,猪:42种,羊:46种,牛:50种,狗:65种。在这个名单中,这些共通疾病的数目有许多重迭,因为除了感染人类之外,同种传染病常常也会感染好几种动物。它也明白显示出,人与动物的亲密程度愈高,共通疾病就愈多。

瘟疫无国界,许多流行病都可以在一个星期之内横扫全球,而每一个地方也许都有专属的“地方病”。大部分的瘟疫都和气候的变化有关,许多古典的热带流行病正在沿着纬度向两极推进。受到人类污染的海洋生物,除了大量的死亡和自杀之外,它们已经成为最可怕的病毒原带者,1991年利马霍乱就是海藻对人类的报复。

我们生活着的城市是病菌的天堂,可是表面的干净却掩盖了这一事实。与古代和近代不同,现代化的城市更禁不起瘟疫的袭击,这主要是我们的“都市生态”决定的。

这样的历史观测对于我们现在,有一种很微观的指导意义,创造局部的抗传染病的环境是很重要的。毫无疑问,虽然我们一再强调,现代化的交通,比如十几个小时就可以绕地球转一圈的飞机以及速度日益加快的火车和汽车等等,会加快许多流行病的传播速度,扩大其传播范围。但是我们也强调,在现代,扫荡式的流行病比以前相比不是多了而是少了,即使在两个地区出现某种传染病,与这两个地区相邻的地区仍有可能幸免,这就是局部屏障的防护作用。这实际上是一个很“小巧”的道理,即使在一个传染病正在流行的城市,也会有一些安全的家庭和个人,他们的营养状况、卫生状况、心理状况都有可能成为他们躲过传染的好帮手。

生态环境与人类健康

生态学家和“绿色和平”战士警告我们,全球升温,臭氧层泄漏以及河流、湖泊、海洋的污染,确实使北极熊、海豹、美丽的鸟类和许多其它野生动物受到严重威胁。但是经常被人忽略的是,环境的破坏已开始危及人类的健康。比如刚刚泛滥于全球许多国家的几次霍乱,其它后果更加微妙和有害,人类抗病能力的逐渐丧失,全球升温也将给人口稠密但对疾病毫无准备的富饶地区带来可怕的热带疾病等等。

出于多种目的,人类一直在故意冒险地干预自然界,我们不仅会目睹直接可见的后果——例如物种的灭绝,将使我们承受更加不可捉摸的力量对我们生存与健康的威胁。

环境问题成了制造现代瘟疫的头号“凶手”。城市供水系统的“腐朽”是秘鲁霍乱的重要原因,任何城市,供水系统都包括两个部分:供水系统的不堪重负会加深水的污染程度,也会“迫使”居民滥用地下水,而更严重的问题就是水源本身的高度污染,这种污染来自于海洋。

科学家们一致认为,北海海豹和墨西哥湾海洋哺乳动物易受感染是有机氯化物的污染所致。海洋生物学家认为,对北极水域鱼类的过度捕捞也许是麻疹病毒杀死北海海豹的驱动力。北极的极地海豹,由于被捕鱼业剥夺了食物来源,便向南移动寻找食物,由此与北海的港口海豹不期而遇。科学家们推测,那时,极地海豹所携带的自身对其有免疫力的麻疹病毒,便跳到了免疫系统已受损伤的港口海豹身上,并将其毁灭。但是在墨西哥港,有另外一种力量扩大了有机氯化物的影响,正是它为利马霍乱的爆发提供了诱因。

1990年美国中西部和密西西比峡谷的降雨量非常之大,暴涨的河流倾泻进墨西哥湾,裹挟着大量的杀虫剂、化学物质和人类与动物的垃圾。这种洪水泻入海中也是美国海岸死去的海洋动物体内有机氯化物存在的一个原因,这些动物的免疫系统因为食物中的有机氯化物毒素而逐渐衰弱,而在浓密海藻中出现的新的变异病毒,它们本身也是其它形式的污染所激发的。所有这些间接证据都暗示着1990年墨西哥湾的死亡事件是几种因素共同作用的结果。

大气层的漏洞

如果全球升温的预测最终是准确的,恒河口将是未来的半个世纪遭受损害较严重的地区之一。地球气候的变化与我们在最近两三个世纪消耗的惊人的矿物有关,这几乎是不成问题的。

无论专家们的预感是否应验,煤、油和天然气的燃烧使大气层的二氧化碳负担急剧增加。植物自然产生的二氧化碳和腐烂蔬菜、动物消化系统所释放的沼气,吸收了太阳的热量,否则这些热量会以红外线的形式反射回太空。自然的“温室气”使地球温度保持在平均15℃,并有助于地球上生命的生长。自从工业革命以来,由工业烟囱和内燃机引擎倾泻出的二氧化碳和二氧化氮,给20世纪造成了越来越重的负担。自17世纪中期开始,地球温度逐渐上升,最近100年上升了大约0.75℃。

地球平均气温的上升,不仅直接危害人体的健康,也使许多古典传染病“复活”,并在纬度上分别向南北方向推进,挪威、加拿大出现疟疾就是明显的例证。需要注意的是,类似的威胁对每一个国家都存在,只是表现不同而已。

由美国疾病控制中心对幸存的瘟疫病源区所进行的调查证明,大多数瘟疫的爆发都是由突发而剧烈的气候变化引发的。在严重的干旱之后继之以正常的天气,也会引起瘟疫的爆发;大规模的过量降雨,特别是在干旱之后发生这样的降雨,则最有可能引发瘟疫的四处蔓延。

在发生“大规模的过量降雨”的情况下,植物的生长大大增加,作为瘟疫病菌携带者的啮齿类动物也会大量繁殖,为了寻找它们的草料领地,这些携带着瘟疫的野生动物的活动区域必然扩大,进而将疾病传染给人群。

而在发生“干旱”的情况下,由于缺乏雨水和食物,啮齿类动物大量死亡,而一旦干旱结束,它们又会快速繁殖,于是瘟疫病菌也随着繁殖激增如野火般蔓延开来。

城市:病菌的天堂

也许比疾病影响历史更为微妙的是,人的行为能将瘟疫扩大到非常的规模,为“慢性”病的扩散打下基础,这些疾病不是突然出现或隐退,而是需要很多年才出现症候。对这些灾难“贡献”最大的当数城市。

在历史上,中心大都市一直被当做人类最杰出智慧的磁铁,城市的增长力历来是一个国家和民族繁荣的标志之一。都市吸引了无数的人,却也是人类最古老的敌人——细菌的聚集地。

细菌在城市密集的人群中繁茂滋生,因为那里的人们经常保持身体的接触,吸入别人呼出、咳嗽或打喷嚏的废气,垃圾多得难以处理,一个人直接或间接地要接触那么多人。于是,已经在水中、废物、房屋、家具和食物中滋生的细菌,便会像一场烈火在烘干的大草原上迅速蔓延开来。

西方城市今天整体上已经非常卫生了,但仍是致命的微生物的滋生之地,这种情况很可能会变得更为严重。历史学家阿诺·卡伦指出:“两个世纪以前,世界上98%的人是农夫和村民。很快有一半的人成了城市人,许多人生活在100万人口以上的大城市。这样城市的水、垃圾处理系统、基础设施、社会秩序和公共健康规划的使用是超载的。”

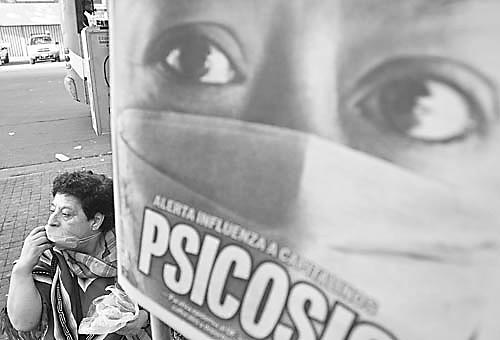

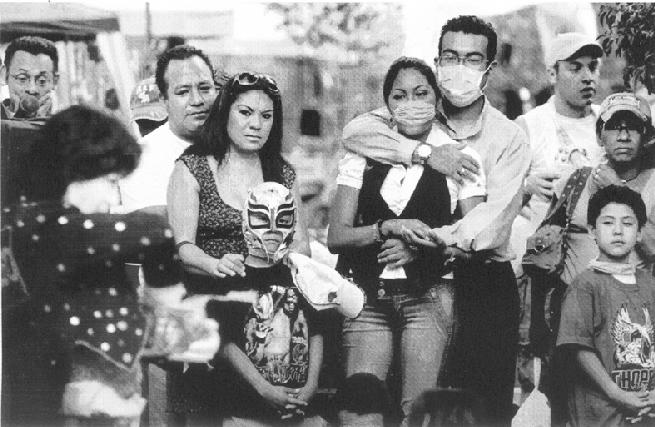

面对流感

1918年的流感让西班牙、英国、美国、巴西、新西兰、比属刚果和秘鲁、德国、瑞典、葡萄牙等许多国家一片惶恐,人们曾经做过许多尝试以求防止爆发流感。一些地方的警察执勤时戴上了防毒面具;冰岛首府都柏林的洒水车把消毒剂喷洒到所有排水沟中;一个新西兰的女教师把福尔马林药水泼洒在灼热的灰烬上,用气体熏蒸自己的校舍;西班牙毕尔巴鄂市的居民则必须遵照市政当局的规定,呼吸热腾腾的硫磺蒸气。

这些方法自然不能阻止流感的横行,但在防止感染方面,在当时应该说是有一定的效果。1348年爆发黑死病期间,许多芳香植物与药草,像大蒜、松树、乳香、迷迭香、尤加利等,广泛地被运用在安置病人的修道院、医院里燃烧,藉使其空气清鲜,帮助病人呼吸。后来有人说中世纪正是芳香植物和香料把人类从瘟疫中拯救出来。当时人们把乳香、素馨、薰衣草、肉豆蔻、苦艾、没药、沈香、月桂、迷迭香、紫苏鼠尾草、玫瑰花、接骨木等香料加到篝火中燃熏,有效地阻止了瘟疫的蔓延。

17世纪时,英国流行鼠疫,英国有一个小镇伯克勒斯伯是当时的薰衣草贸易中心,由于小镇的空气中总是弥漫着薰衣草的芳香,所以,该镇当时竟奇迹般地避免了黑死病的传染和流行。17世纪时,植物精油消炎抗菌功效已获科学实证,也愈来愈受到正统医学的重视。

中国很早就懂得焚烧艾叶、菖蒲等来驱疫避秽,每年端午节熏燃各种香料植物以杀灭越冬后的各种害虫以减少夏季疾病,这个传统一直流传至今。古人用芳香疗法来医治疾病,绝大多数是采用熏蒸法,燃点乳香、沈香、檀香、玫瑰花等芳香物,用以驱逐秽气、杀虫灭菌,对一些病人的治疗也有一定的效果。

上个世纪60年代初,法国政府在进行肺结核病普查时,发现蔻蒂(Coty)香水厂的女工们没有一个患有肺病。这个现象促使人们对各种香料、特别是天然精油的杀菌抑菌作用重视起来并深入加以研究。已经证实的有:精油中的苯甲醇可以杀灭绿脓杆菌、变形杆菌和金黄色葡萄球菌;苯乙醇和异丙醇的杀菌力都大于酒精;龙脑和8-羟基喹啉可以共灭葡萄球菌、枯草杆菌、大肠杆菌和结核杆菌;鱼腥草、金银花、大蒜等挥发油对金黄色葡萄球菌等有显著抑制作用;黄花杜鹃、满山红、百里香等芳香植物的挥发油有镇咳、祛痰、平喘等作用。

今天,在澳洲,医院使用植物精油取代化学消毒水的情形很普遍,为的是给病人一个更洁净无菌的就医环境。至今,包括法国、伊朗、澳洲、美国、南非、德国、瑞士等国,早已开启医学的芳香疗法临床试验,并具相当成效。

隔离·洗手·禁止随地吐痰

隔离是现代对付流行病的常见办法。实际上,隔离措施古已有之,只是比现代的隔离更加严酷。

1347年的意大利瘟疫中,米兰市使用了一种残酷的办法,发现病人后就用砖石把病人所住的房屋全部封死,病人被封在里面等死。这种隔离现在看来是不够人道,但米兰在这次瘟疫中成为欧洲惟一侥幸未受重大损失的城市,也许与这种办法有关。

比隔离更进一步的是检疫,即预防,防患于未然。第一次检疫是1465年意大利的拉古萨,要求船只在一处孤绝之地抛锚停留40天,不许一个人上岸(不幸的是,人是可以隔绝的,但老鼠们却带着它们的跳蚤游上岸来)。1832年6月纽约出现霍乱,市政当局马上实施了严格的隔离检疫。1887年有两批海轮由霍乱疫区法国马赛港及意大利拿坡里港开往美国,到岸人员均经美国政府进行海港检疫,对可疑病人和带菌者皆用细菌学检查,查出霍乱弧菌者皆被隔离在港口,使得霍乱未传入美国。

饭前便后洗手是现代人的基本卫生习惯,但在19世纪中叶之前,连医生做手术都不洗手,当时的医生竟以他们的身上带有职业的污物而自豪,认为洗手是受侮辱。1847年,匈牙利的生物学家塞米尔维斯呼吁妇科医生在助产前以含氯的清水净手,却被认为是大逆不道,他为此丢了饭碗,1865年死于精神病。直到1860年代,英国外科医生约瑟夫·利斯扛起巴斯德病原体理论的大旗,坚决要求外科医生动手术以前,在一些确信能杀死细菌的化学药品溶液中彻底洗净双手。从1867年开始,也就是塞米尔维斯去世后的两年,“消毒外科手术”终于得到了普及。

许多疾病都会通过唾沫和口痰传播,因此许多城市对随地吐痰都施以重罚。在中国的香港和澳门特别行政区,对随地吐痰的罚款分别为600港元和500澳元。在新加坡,随地吐痰和乱抛口香糖可以处以拘禁等刑罚。世界许多大都市,都视随地吐痰为可耻行为,到了这样的层次,罚款就不是最重要的治理手段;但反过来说,在人们还习惯于随地吐痰的情况下,不经过一个重罚严打的痛苦过程,就很难达到“不禁而止”的境界。

人类对抗流感的纪念碑

几十种、千百次的瘟疫吞噬了我们这个星球上数以十亿计的生命,毫无疑问,历次瘟疫死难者都值得纪念;更要纪念的是那些在瘟疫中为了同胞的生命而自我牺牲的人,那些为了整个人类能够有效地抗击瘟疫而奉献智慧的人。

斯诺:一个医生的天职1848-1849年,霍乱在英国第二次爆发,这次霍乱使13万人丧生。当时对于霍乱的成因并无定论,更多的人包括医生们猜测霍乱是通过污浊的空气或与病人的接触传染的,甚至还流行一种看法,认为瘟疫起源于土壤中一种有毒的“瘴气”。

1849年,英国著名的麻醉专家约翰·斯诺博士发表于关于霍乱传播问题的文章,他认为霍乱并非通过呼吸道传染,而是经过食道传染,病人的粪便中带有病菌,这种病菌一旦进入饮水源中,被他人饮用,病菌就传染给了他人。这种“粪便传播说”在当时是破天荒的。

斯诺的推测来自他的观测。1849年,在伦敦的一次区域性霍乱爆发中,仅10天时间就有500人死亡,斯诺行医的地方恰好就在这个区域中。他在一张地图上把死者的住地和居民取水的井位都标划出来,结果发现,霍乱造成的死亡大都发生在一口人力抽水井的周围。斯诺推测疾病从肠道开始是因为吞下了什么毒素。他在行医过程中发现霍乱病人腹泻持续几小时后大便变成一种无味的白色液体,被称为“米汤便”,这种米汤便变干以后很难发现,它沾在床单和衣服上,护士或亲属在不知情的情况下很容易弄脏双手,如果不加以冲洗,便会在饮食时将毒物吃下去。斯诺推测的最后一步是,流入布罗德街水泵中的水一定是被一条下水道或一根隐蔽的排水管所污染的。

1854年8月,霍乱再次袭击伦敦,斯诺博士获得了证实自己理论的机会——在布罗德和康桥大街的拐角处有个压水泵,周围几百家人都靠这个压水泵获得饮用水。斯诺取了压水泵中的水样,发现水中有病人排泄物中如稻粒样的微小颗粒。他又获得了近几个星期内附近因霍乱而死亡的名单,发现几乎所有死者都曾居住在布罗德大街压水泵的附近。斯诺还发现就在一箭之遥的布罗德大街酿酒厂中没有一个人死于霍乱。他调查了原因,发现那里的工人不是以啤酒当饮料喝,就是从厂中的井里取水。有了这些有力的证据后,斯诺立即说服市政官员从布罗德街角的压水泵上取下压杆,禁止居民从这里汲水。就这样,这一带的霍乱死亡率不断减少。

斯诺在阻止霍乱方面的巨大努力,推动了许多国家对居民尤其是城市居民饮用水卫生状况的关注。由于伦敦的供水得到极大改善,改用封闭的排水沟向泰晤士河排放污水,这使1868年伦敦的霍乱死亡率远远低于从前。

病原体理论先驱:路易·巴斯德1865年,路易·巴斯德(1822-1895)作为法国的化学家应邀为侵扰蚕的一种疾病提出治疗方案。巴斯德用显微镜发现,生病的蚕和它们所食的桑叶都被一种微生物所侵扰。这项成功使巴斯德的研究兴趣转向了传染病。在他看来,既然蚕病是由寄生微生物引起的,这样就产生了“疾病的病原说”。他称之为“病原体”的微生物不为肉眼所见,通过空气、水或直接接触扩散、传播,攻击健康的有机体。

巴斯德的洞见被称为医学史上最伟大的发现。他最直接的一项建议就是医疗器具和绷带应当蒸煮,在入侵者造成损害之前杀灭它们。他这一建议也有历史性的贡献,在我们的记忆里,医生给患者注射用的针头都是用蒸煮的方法消毒,巴斯德的这一建议,至少被采用了200多年。

巴斯德一种一种疾病地找到它们各自的病原,然后用加热或者其它办法去减弱这些病原的毒性,最后再把它们用于接种。结果,受过接种的动物或人只有很轻的病状,接种的确产生了抵抗某种严重疾病的免疫力。用这种方法防治的第一种疾病是炭疽热,那是一种摧残着牲畜群的非常厉害的疾病。

以巴斯德的名字命名的有两个:一是巴斯德氏鼠疫杆菌;二是巴黎的巴斯德大学。

罗伯特·柯克:让人们识别细菌 德国细菌学家罗伯特·柯克,是人类历史上对流行病的防治做出了卓越贡献的伟大科学家。他先后发现了霍乱杆菌、炭疽杆菌和结核杆菌,并因为发现炭疽杆菌和结核杆菌,获得1905年的诺贝尔医学奖。

柯克发现霍乱杆菌是人类认识霍乱的重大转折和突破。在1880年代的那次霍乱大流行中,柯克于1883-1884年到埃及和印度加尔各答进行霍乱病原学研究,首先发现了霍乱弧菌,初时定名为逗点状弧菌,自此霍乱病原明确,验证有据。柯克先在埃及沿用其老师惯用的显微镜染色检查法查见霍乱病死者的肠道病变组织处有逗点状细菌,同时又用他自己早先创制的培养方法将该菌培养成功。

柯克在埃及霍乱病终止流行后,又往印度加尔各答继续研究,又在霍乱病人排泄物及病死者肠道组织中皆查见和分离培养到与在埃及所见的同样细菌,而在因其它疾病死亡的30余例病人体内却查不见该菌,并且发现当霍乱病人在疾病进展期中一般皆可查见此细菌,但待病人痊愈后则此菌即消失。柯克起初定名此菌为逗点状杆菌,因其形似逗点,后改称逗点状弧菌,因实属弧菌,最后称为霍乱弧菌,因此被证实是霍乱病原体。

此后,柯克发明了如何识别细菌,如何在实验室中培养它们,如何依据炭疽、败血症、白喉和霍乱来分离细菌的方法。他甚至研制出了能抑制细菌毒性的抗毒血清。1882年柯克运用先进的细菌学技术分离出了结核杆菌,1884年又分离出了霍乱杆菌。

拉弗朗、罗斯、克罗托斯基:拿蚊子开刀——英国医生伦纳德·罗斯,从1890年起开始解剖蚊子,经过数年努力,终于发现了疟原虫的传播机制。为此他被授予1902年的诺贝尔医学奖。

人类用了一个世纪才解开疟原虫复杂的生命周期之谜:在疟疾存在的一个阶段,它是一种透明的月芽形的被称为原生动物的单细胞生物。最早认识到这些生物能引起疟疾的人是工作在阿尔及尔的法国军医阿方斯·拉弗朗,那是1880年。直到1980年,疟原虫生命周期的最后一环由新奥尔良的美国医学家沃杰西克·克罗托斯基所发现。在这一个世纪的时间里中,人们逐步认识到蚊子与疟疾的联系,而科学家之间传奇般的对抗、痛苦、误解与歪曲,足以与任何肥皂剧相匹敌。

摘编自《人类瘟疫报告》

作者:叶金

编辑制作:徐璐明

责任编辑:卫中

*文汇独家稿件,转载请注明出处。