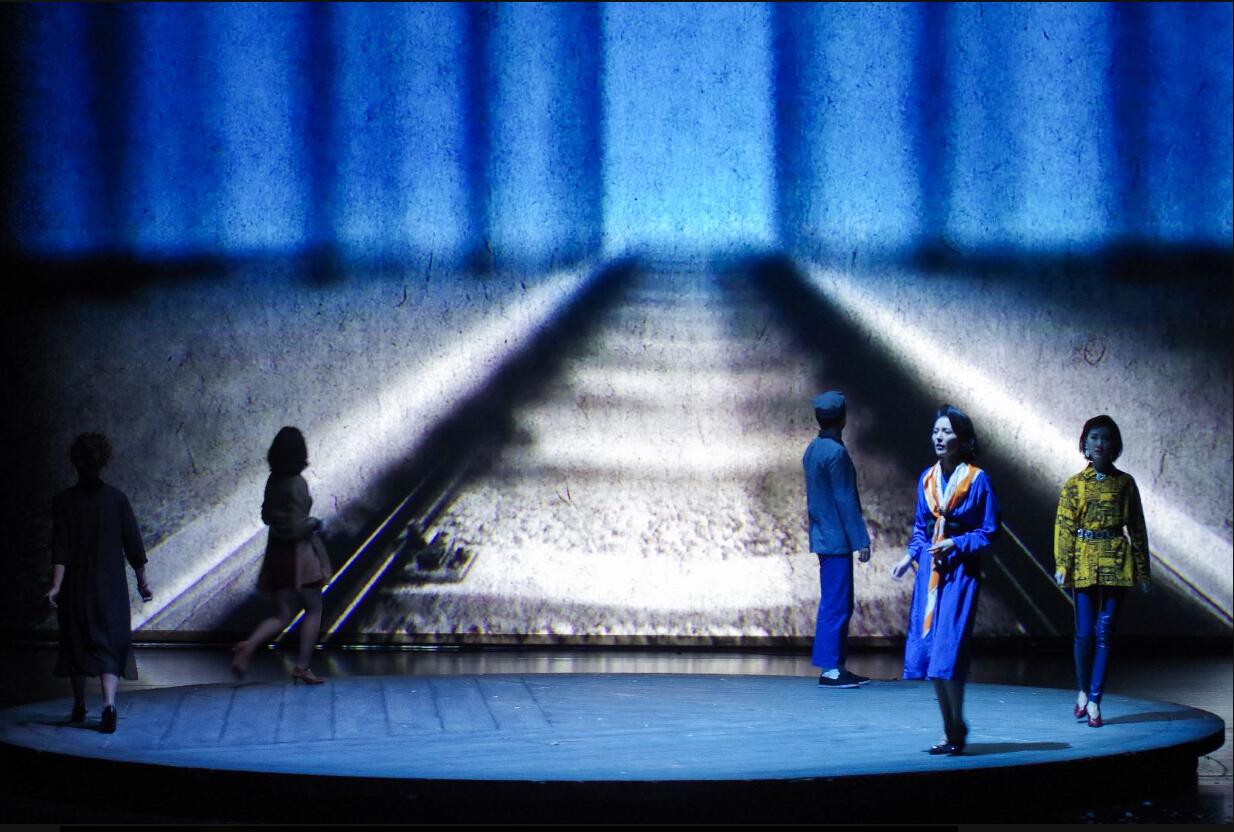

“2018华语戏剧盛典”几天前在广州落幕,公布了总计14个奖项,其中,上海出品的话剧《繁花》获得“最佳创新剧目奖”。颁奖词写道:剧目采用60年代与90年代交替的结构,表现那个年代的上海风貌,用独特的视角诠释人物的命运,用现代的舞台手段多层次地展现时代背景下人物的情感世界,较好地呈现原著散点叙事的“海派”文学风格。

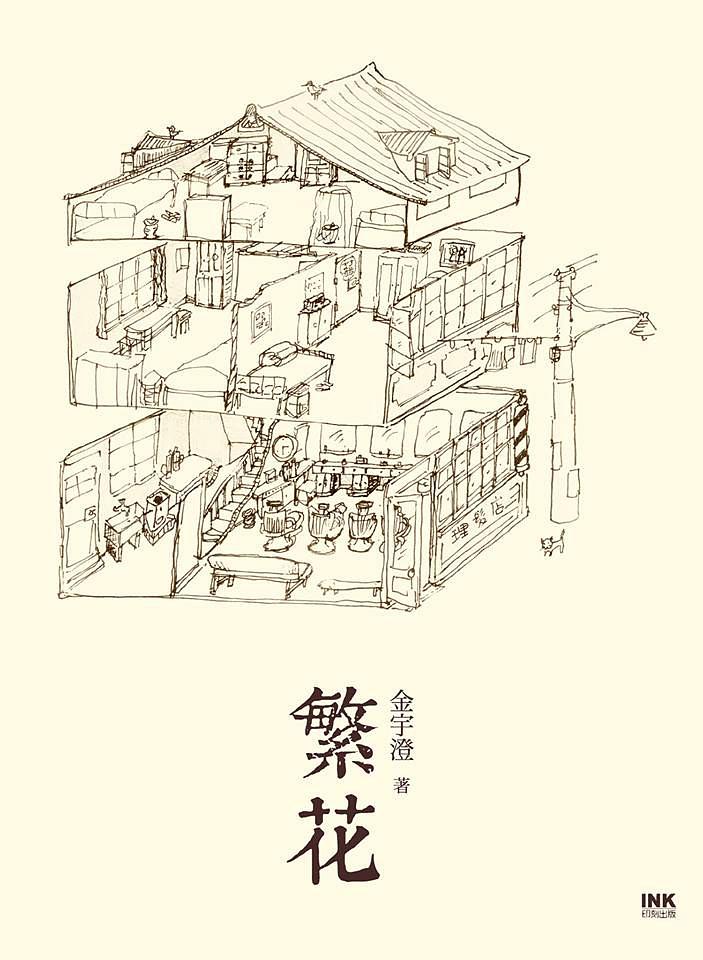

金宇澄获得茅盾文学奖的小说《繁花》,经由年轻编剧温方伊执笔,被搬上舞台,成为当下中国剧坛的一个异类,它在部分观众中所引起的不适,以及在另一部分观众中所引起兴奋,都是由这个“异类性”所造成的。这个“异类性”是由文学带给剧坛的,是故事背后的世界观和艺术观冲破了主流的戏剧观。

这里刊发南京大学吕效平教授的一篇长文,解析《繁花》从小说到戏剧带给人们的“异类”体验。

中国剧坛的异类——论话剧《繁花》

吕效平

中国当代戏剧艺术落后于小说是一目了然的。究其原因,因为小说的生产与消费都是非常个人化的事务,它对资金和其他社会资源的依赖极小,外力因此没有很强的欲望去干涉和指导它,相对而言,也缺乏便捷的途径来进行这种干涉。而电影和戏剧的观赏是公众事件,它们的生产不可能像小说创作那样私人化,而是公共事务,对资金和其他社会资源的依赖很大,这就使得外力在施行干涉时很容易建立畅达的途径,非常便利。

中国当代小说,以莫言、陈忠实、金宇澄为例,做得比中国当代戏剧好很多。话剧《繁花》带给中国剧坛的这个新内容,来自于文学,它们在中国文学中早已具有了合法性,但是在剧坛,却仍属于“异类”,它们上演后所引起的兴奋和不适,正是这个“异类性”在不同观众中所引起的反应。

人在生活中的实践性情感是感动或愤怒,只有在超越功利与伦理判断的羁绊,精神获得自由的瞬间,才能产生悲剧感或喜剧感。悲剧和喜剧是自由精神的艺术产品。国内主流戏剧的戏剧观为宣传和教育的实务所累,它的默认文体只能是被黑格尔认为“没有多大的根本的重要性”的正剧。《戏台》《帝国专列》《驴得水》都是能量满满的喜剧,它们精神自由的高度是当下大部分中国戏剧作品无法企及的。当观众的心灵跟随它们翱翔起来,捧腹大笑的时候,没有人会怀疑它们的故事和人物作为戏剧的合法性:它们都有动力十足的整一情节,人物性格在情节推进中展开,在一系列看似“恶搞”的“包袱”里都藏着鲜明的批判主题──这是戏剧的经典样式。

而大量体制内剧团改编文学作品时,根据工具主义的戏剧观把原作贬低了,一个典型的例子是京剧《青衣》,毕飞宇的小说本来写的是一个做戏、做人不能两全的人生悲剧,演出来却成了追求德艺双馨的正剧。有时候,国家戏剧也会借助成名文学原著的权威暂时摆脱工具主义,达到前所未逮的高度,孟冰的《白鹿原》即是。但《白鹿原》的史诗性,它所表现的人物的命运和命运中的人物也是戏剧的传统追求。林荫宇教授批评话剧《繁花》没有围绕主要人物阿宝的“命运”展开,“不管是对于两次饭局的情节展现,还是在最后倾听李李讲述自己的澳门遭遇,阿宝的戏都被汪小姐和李李两个女人占据了……剧本改编与导演把他们自己从原著中选择的主要人物弄丢了”。林教授的判断是依照“表现人物的命运和命运中的人物”这种戏剧传统样式的惯性得出来的。而金宇澄自己却不大看重“命运”的意义,他说:

我对无意义的、乱哄哄的立场一直感兴趣。人生往往就这样乱,这样无序,在城市生活中,在读者的经验里,这种无意义的聚会,也实在太多了,是我们每个人都经历的真实情景。因此这样的无意义是一种意义……因此我一直是看轻时代意义的……我们认为很重要的年代,五百年后,也就是一小页纸。

无意义,便无差别,无差别还有什么命运呢?林荫宇教授的不适感,在我看来,正是由《繁花》的这种“异类性”所引起的。这种不适感也并不是林教授一个人的。相反,对于另一些观众来说,他们的兴奋感恰恰也来自于这个“异类性”,他们惊叹:“戏还可以这样啊!

《繁花》的“异类性”与当下主流的工具主义戏剧观是不兼容的,把在小说中已经合法化而中国剧坛仍然十分陌生的这个“异类性”带给中国戏剧,这对于拓宽中国戏剧的内容边界,推动中国当代戏剧追赶当代小说的创作水准,具有十分积极的意义。

关于小说《繁花》的叙事风格与结构,上海学者张屏瑾有一个被广泛引用的描述:“打开文本,仿佛听到一声发令枪响,一万个好故事争先恐后地起跑、冲刺向终点──那不可估量的人生的尽头。”很多人在网上说,这部小说不适合搬上舞台,也是因为意识到张屏瑾生动描写出的这个风格和结构:相对于小说所依存的想象时空,戏剧舞台的物理时空太逼仄了。话剧改编团队深知这个困难,他们的策略是:以时间换取空间,做它三季。因此,在我们看到的《繁花》第一季里,没有陶陶和小琴,也没有梅瑞、雪芝、五室阿姨……

尽管如此,虽然势头弱了许多,话剧《繁花》还是保持了小说原著的叙事风格与结构:这里有小毛和银凤的故事,有汪小姐和常熟徐总的故事,有姝华和沪生的故事,有阿宝和李李的故事,有阿宝、沪生、小毛的故事,还有兰兰和大妹妹……所有这些故事彼此之间没有情节推动的意义,每一个故事也并不是完整的,它们只是被展示出来,而不是根据自身的情节动力发展起来。这不是经典的戏剧结构,它缺乏以情节为核心的“整一性”。但这并不是我所说的《繁花》在中国话剧舞台上的“异类性”,情节的“整一性”早已不再是戏剧舞台上唯一的艺术“整一性”,《茶馆》以一个茶馆和它的过客五十年的变迁,控诉一个时代;《小井胡同》写一条胡同特定三十年的人性美丑;《日出》写一座城市里“损不足以奉有余”的种种罪恶……扬弃情节的“整一性”在中国话剧已经是司空见惯的了。我所说的这个“异类性”不是对“情节整一性”的扬弃,哪怕是“一万个好故事争先恐后”也还不是,我所说的这个“异类性”存在于《繁花》新建立的艺术“整一性”之中。

在《繁花(第一季)》的诸多故事中,姝华的故事最受观众肯定,许多人在网上说,戏到结尾,姝华在写给沪生的信中念出“人生是一次荒凉的旅行……此信不必回了”时,他们落下了眼泪。姝华的悲剧基本上与爱情无关,她不可能爱上沪生,沪生够不上她的心灵,根本就不可能懂她。她与沪生那仅有的一次性爱,不过是她告别上海,告别自己诗意心灵的一个决绝的仪式。她写出“此信不必回了”时,是不会有什么男女之情割裂之痛的,如果那个诗意的世界都割弃了,沪生又算得上什么呢?所以与边疆农民结婚生子也已经不是什么更大的苦难,都不一定需要重大的压迫和认真的选择。她的灵魂属于诗,“梦中美景如昙花一现,随之于流水倏忽地消失。萎残的花瓣散落着余馨,与腐土发出郁热的气息……”她不属于她生活的时代,而属于这个时代要恶意摧毁的东西,她就像《欲望号街车》里的布兰奇,所不同的是布兰奇是被现代化进程的粗鄙所毁灭,姝华却是被反现代的愚昧和野蛮毁灭的。虽然谨慎地回避和淡化了历史背景,人们仍然能够从中读出控诉。即使没有这种历史与社会批判的意义,仅仅描写美好事物无可奈何的逝去,恰如契诃夫戏剧所言,“人的一生好比一朵在野外盛开的花;一只公山羊走过来,一口吃掉,这朵花就没有了”,作为悲剧,这一内容虽然在本世纪中国戏剧中已经消失,但是观众仍然会默认它为戏剧文体的题中应有之意,接受起来并无困难。我所说的“异类”并不指向姝华的故事。

李李是小说里90年代女性中唯一“智慧”的人物,她的“智慧”一头通向她在小说中现身前的惨痛经历,另一头在小说结局前通向佛门。小说描写她厌惧玫瑰,藏一柜一壁残破的偶娃,心理的创病极重,却能在场面上既应对自如又忍让得体,既巧于经营又看似淡泊。她一面痕迹不露地抵挡徐总的纠缠,一面用涓涓温情打开阿宝紧闭的情感之门。留宿阿宝那一夜,她自述苦难,那一千多字(小说中是三千多),无论作为世态人心的描绘,还是作为一个美慧女子的遭遇,入戏都是好料,不会让人感觉陌生,谈不上“异类”。话剧还没有演到她出家,小说里李李皈依佛门那一段,其实当作闹剧来演亦无不可,“智慧”一词终觉李李担当不起。

汪小姐和徐总,一个“作女”,一个“油腻男”。汪小姐为生二胎假离婚,离了婚就想搞点儿事,跑到常熟徐总宅上“散心”,装萌卖嗲,逞酒弄情,终于搞出一场风波;徐总暴富,乡下建一座豪宅,“四水归堂”,收藏古董,上海朋友来,请本地名厨,本地朋友来,上海请西餐师傅,贵客光临,餐后呈上苏州评弹真人演唱。汪小姐讨酒,徐总“油腻腻”地说:“这趟认得汪小姐,我交关欢喜,以后全靠汪小姐带我混了。”汪小姐挑逗:“欢喜两个字,不可以随便跟女人讲。”阿宝提议汪小姐“代表大家,感谢徐总,吃个交杯酒”,徐总“油腻腻”地站起,问:“汪小姐,交,还是不交?”汪小姐大胆挑逗,“伸过臂膊,拉徐总的手揿自己”,说“揿一记试试看,这只花瓶把手,是不是软的……铜花瓶,浑身冷冰冰,我从头到脚,有温度,有热度”。徐总“油腻腻”地说:“我彻底买账了,再交一杯,可以吧?”待到汪小姐终于“交”倒,徐总再“油腻腻”地起身,搀扶汪小姐上楼歇息,将苏州评弹留给客人品赏。把人生的不堪归于他者的愚蠢和庸俗并不需要大智慧和大勇气,这也是戏剧中的老生常谈,当然算不上“异类”。

中国当代戏剧舞台上未曾有过的是银凤和小毛。银凤嫁与远洋海员,聚少离多,闺房空守,青春年纪,不耐寂寞,诱惑少年小毛,情深处,事败缘尽,一场难堪。同为肉欲,汪小姐和徐总各自单身,不伦者小,写出来,演出来,一个愚蠢轻浮,一个老于是道,观众看他们献丑;银凤有夫,小毛年少,不伦者大,写出来、演出来却干干净净,让人当不得笑话看:

【小毛想走,银凤一把拉紧。

银凤 吓啥,难得有清净,到里厢去坐嘛,窗口风凉,吃杯冷开水。

【银凤脱衣裳,小毛背身坐在床上不响。

银凤 小毛不要紧,等于自家屋里,坐一坐,等阿姐汰了浴,下去买两客青椒肉丝冷面,一道吃。

小毛 我有事体。

银凤 天真热。

【小毛不响。

银凤 小毛。

小毛 做啥?

银凤 拿肥皂盒子。

【小毛不响。

银凤 转过来嘛,不要紧。

【小毛一直看窗外。

银凤 看看姐姐,有啥关系呢,做男人,勇敢一点。

既不伦,又无辜,这就是中国当代小说早已不陌生,而中国当代剧坛仍然陌生着的“异类”。话剧《繁花》受到的批评,除了上文所列“没有围绕人物命运展开”,主要还是嫌它“格调不高”。姝华故事当然没有这个问题;汪小姐故事也还好解释:有批判性,写出当下商业社会的病态;唯银凤故事,用既有戏剧观念就难以解释。而引起观众不适和兴奋的,这是一个关键的点。银凤的舞台合法性还需要论证和争取。在不改变既有戏剧观的前提下,这个故事要合法登台,有两个努力方向,一是降低它的不伦度,二是贬低人物,取消他们的无辜。曹路生先生把白先勇《玉卿嫂》改成越剧,一大障碍就是玉卿嫂为什么收养了庆生。小说写人,白先勇才难得啰嗦,孤男寡女就是人,还不够吗;戏剧惦记高台教化,为把“欲”换成“情”,曹路生写了一百多句唱词,从救助寒夜病倒在苏州河边的庆生,到主人家攒下的一撮参须熬成的补汤,姐弟两人推来让去,写得辛苦,唱得辛苦。否则,越剧前辈们不开心的:祥林嫂才好,玉卿嫂怎么可以呢!而银凤就是玉卿嫂,然而她从小说走进话剧,却未经改妆,所以是“异类”。

电影《玉卿嫂》

小说之有玉卿嫂,有银凤,不但因其容纳社会生活内容的边界大,更是由于其容纳不同世界观、艺术观的边界大。玉卿嫂和银凤有没有登上戏剧舞台的合法性,背后不单是一个艺术观的问题,尤其是一个世界观的问题,就像青年僧尼思凡演在旧戏台上,是丑恶,在目莲戏里,要下地狱受煎熬的,成为单折便遭禁演;反对封建迷信思想,代之以个性解放观念后,《思凡》才是现在这样。银凤故事背后,是与中国当代剧坛默认观念相抵牾的戏剧观与世界观,姝华、李李、汪小姐,以及整个《繁花》也都被这个戏剧观、世界观照亮着,获得了金宇澄赋予她们的独特诗学意义。我所说的这个“异类性”,并不单指舞台上银凤和小毛的故事,尤其指这个故事背后统摄全剧的主题和艺术立场。温方伊在剧本改编中只做减法,不做加法,她小心翼翼地把小说原著中的美学精神捧到戏剧舞台上来,在当今剧坛背景下,话剧《繁花》做出几成金宇澄的气质,就取得了几分成功。不但是由于艺术样式转换的默认挑战性,尤其由于金宇澄已经达到的艺术境界,企及这个境界是困难的,不是“只做减法,不做加法”便能自然实现,这里还需要创造性的想象与灵感,来以表演的方式激活小心翼翼捧上舞台的金宇澄。

我们给姝华找到的存在理由是:她是这个世界上曾经存在的诗意,被邪恶毁灭了,这一形象表达了我们对诗意的惋惜、怀念和对邪恶的憎恶;我们给李李找到的存在的理由是:她让我们看到女性的智慧和优雅,她不为人知的惨痛经历揭示了我们身边世界光鲜外表下的凶残和丑恶,是对当今人欲横流的时代的控诉;我们给汪小姐和徐总找到的存在理由是:他们是被嘲讽的喜剧形象,在他们身上表现了愚蠢、轻浮、虚伪和被财富包装起来的庸俗之丑,表现了当下商业社会生活的精神贫乏……我们也像这样尝试给银凤找一找存在的伦理理由:表现了性压抑之苦和一个海员妻子的反抗?表现了爱情之美,哪怕是不伦之恋?不上台盘啊!

我问温方伊:你认为金宇澄介意不介意我们给姝华、李李、汪小姐和徐总找到的这些存在理由和我们找不到银凤的存在理由?你在改编的时候介意不介意?她坚定地说:“金老师不会介意,我也不介意。”这就对了!姝华、李李、汪小姐、徐总、银凤在伦理上的价值区别,对金宇澄来说,是不存在的,甚至连时代的罪恶,阿宝一家被剥夺干净,驱出家门,沪生一家一夜之间从革命贵族跌下成了革命罪人,一个教师撞车自杀,“一粒孤零零眼睛,一颗眼球,连了血筋,白浆,滴滴血水”滚在路边,他也不过淡淡道出,不甚介意,不作回避地如实记录而已,谈不上愤怒和控诉,更不要说对当代商业社会种种丑恶的谴责和批判。如前所引,他“对无意义的、乱哄哄的立场”更感兴趣。他认为我们夸张了自己时代的意义,“等我们死了,这时代应该就没有了,我们认为很重要的年代,五百年后,也就是一小页纸”。什么是无意义?就是“天地不仁,以万物为刍狗”:姝华的诗意与毁灭,李李的遭遇与凄凉,汪小姐和徐总的浅薄与扑腾,银凤的性欲与苟且,其实并无等差,都不过是这“乱哄哄”世界的几个乱点而已。

中国当代主流戏剧的观念,是一种实用主义的戏剧观,它把戏剧绑在社会的实际事物中,与政治相一致,与伦理相一致。因此,几十年来,中国戏剧对自己所依附的政治和所信仰的伦理信心满满,它所能达到的最高境界,就是在伦理世界里煽情:表达颂扬或仇恨,而不会有“天地不仁,以万物为刍狗”的怀疑与哀怨,用黑格尔批判正剧的话说,就是“不大经心诗的好坏而专努力打动单纯的情感,或者一方面提供娱乐,一方面着眼听众的道德教益”。这使它很难达到悲剧与喜剧的高度,但是只有这种高度才属于高踞于人类实践之上的精神的世界。毕飞宇的小说《青衣》本来是一部“怨而不怒”“怨而不颂”的杰作,哀怨是它的美学基调:如此纯粹和天才的艺术家,在生活中却如此不堪。改编成京剧以后,天才演员在生活中所有的困境都是可以克服的,主人公永远做出高尚的道德选择。哀怨被颂扬取代了,悲剧被正剧取代了。

金宇澄当然深知姝华的美好并为她的毁灭痛心,他当然懂得残害李李的那个社会的罪恶,他当然能够评价汪小姐的愚蠢、轻浮和徐总的庸俗、浅薄,但是在所有这些实践世界的道德评判之上,他还有一个摆脱当世的自由的灵魂翱翔于云端,俯瞰人类,把他所有的故事,包括实践的伦理世界无法解读的银凤与小毛的故事,看作人之存在和人性悲剧与喜剧的点点滴滴,把愤怒和嘲讽化为哀怜与幽默。戏剧作为艺术,本质上属于他的这种精神世界,而精神的特质就是摆脱实践世界的羁绊享有自由。哪怕是奴隶,精神也能摆脱奴役高高地飞扬起来,但奴才是没有精神的。

真实与深刻不会破坏精神自由的美学理想,但是,真实和深刻一定会破坏戏剧工具主义者的信念与教条。那么多写瞎子阿炳的戏,没有一部能够真实地面对他的糜烂生活,因为这样一来,“文化名片”的创作目的就要被破坏了。没有剧作者能像小说《繁花》的写作者这样,坦然面对瞎子阿炳的音乐天才和糜烂生活,从这个充满张力的真实中体会天地的不仁与荒诞,读出人生的悲剧与喜剧。

《繁花》无比真实地描写了上海,描写了上海的小市民生活,真正重要的是作者“对无意义的、乱哄哄的立场”感兴趣,这种精神高度自由的状态,使他获得一种哀怜与幽默,把他的所有描写做成了悲剧与喜剧。这是那些对自己的“正能量”信心满满的正剧创作者望尘莫及的。

在正剧里,没有银凤和小毛故事的位置,它出现于上海剧坛,属于一种“异类”。银凤和小毛的故事所以能够出现在《繁花》里,因为《繁花》是一部冲破上海默认戏剧文体,兼具悲剧特质和喜剧特质的作品。悲剧特质和喜剧特质更是《繁花》带入上海乃至中国本世纪剧坛的“异类”。

话剧团队对金宇澄原著保持了极高的敬意,他们希望在舞台上保持尽可能多的小说原著风貌,这是非常明智的:《繁花》是一部很了不起的小说,借助它的资源征服剧场,赢得票房,突破当下戏剧的平庸,或许是一条捷径。但是仅仅尊重哪怕是最好的原著也并不能保证戏剧创作的成功,这里必然需要创造性的想象和灵感。除了从观念形象到舞台形象的转换这个改编的一般性困难之外,《繁花》从结构到美学精神都是当下剧场所陌生的,难度就更高了。总起来说,话剧《繁花》是不敷衍的,专业的,也是精致的,目前观众的认可度不低。

但导演还是太过拘谨了一些,舞台的想象力和灵感还不够。李李倾诉那一场戏,我第一次看的时候,觉得演员不够好,第二次看,换了演员,仍然没有改观。我感觉可能是导演的问题,照目前这个导法,除非是顶级的天才演员才能把这一千多字的诉说演好,可是天才演员是可遇不可求的,导演应该想办法,找到新的形式,让一般优秀的演员也可以胜任。目前的演法是演员非常投入和热烈,但金宇澄创造的风格是“不响”,倾向于安静,不知能不能换一个方向,找到灵感。常熟徐总家那一场饭局,不单真桌真椅,连真碗真筷真螃蟹都上桌了,虽然让转台转起来,我还是觉得太老实了,想象力不够。这两处都不仅是局部问题,必是牵一发而动全身的,涉及全戏的风格。总之,我希望看到一个更多冲破戏剧剧场表演惯例的《繁花》,一个更多叙述体因素的舞台可能会更适合于《繁花》。

作者:吕效平

编辑:柳青

责任编辑:柳青

*文汇独家稿件,转载请注明出处。