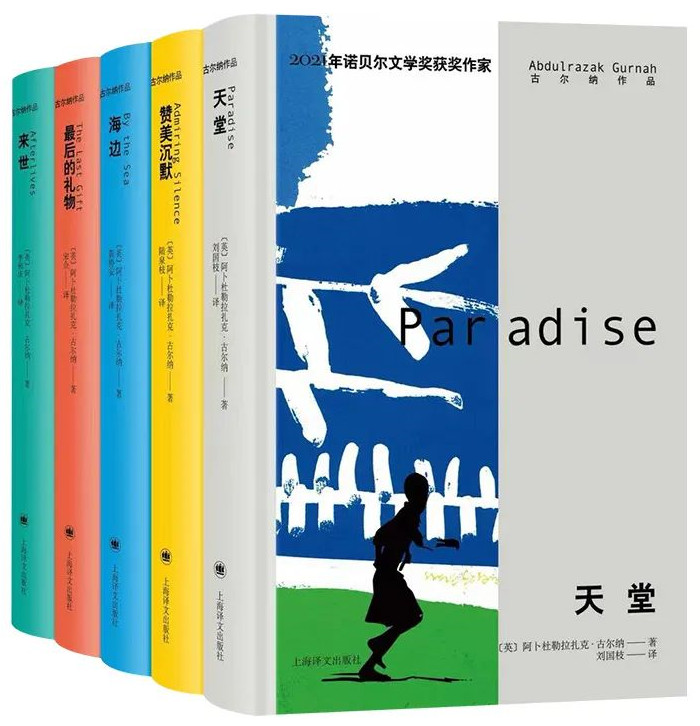

2022年度诺贝尔文学奖的揭晓,使得诺奖话题再次受到热议,与此同时,上海译文出版社为新近推出的“2021年诺贝尔文学奖得主古尔纳作品集”第一辑5部作品举办了上海首发会,并邀请作家孙甘露、小白和毛尖作为嘉宾,与上海译文出版社副总编辑黄昱宁一起,在上海思南文学之家分享了阅读这位诺奖作家的感受。

古尔纳的写作开创了非洲书写新纪元

毛尖在阅读了古尔纳的长篇小说后,认为古尔纳得诺奖实至名归。在提及自己最有印象的作品《天堂》时,毛尖讲述了小说中的情节:主人公优素福在12岁时被“叔叔”带走了,他以为叔叔要带他过更好的生活,但去了以后才知道,其实是破产的父亲把他卖给这个叔叔了;另外一个稍年长几岁的同伴一直提醒优素福不能喊这个人叔叔,因为他们是被买来的,但优素福还是改不了口。毛尖认为:“这里面古尔纳是有隐喻的。在整个古尔纳的文本中,所有的人都没有祖国,他的小说中基本上不出现‘祖国’这个概念。我们一直说‘祖国妈妈’,但在很多外国小说中,祖国是以‘父亲’的形象呈现的;而在古尔纳的文本中,父亲这个形象是缺失的——优素福一直把买他的人喊作‘叔叔’——祖国不是父亲,但是祖国是叔叔。

“这个关系也很有意思,古尔纳在文本中一直说,他是已经在欧洲生活的一个人,是18岁逃难到英国去的一个人。他有两边的关系,但两边都不是他的家乡,两边都不是祖国,两边都不是对他心灵产生抚慰的地方。

“之前也有很多非洲作家书写非洲,比如索因卡、戈迪默;这些作家笔下已经移民到欧洲的非洲人,在回到非洲以后经常会有一种在自己原始的母国中获得心灵净化的感觉;但是在古尔纳的笔下,这个非洲作为家园,它不再像母亲、父亲这样提供安全保障,他不再提供心灵的抚慰、净化,它成为一种新的概念。在这个意义上来说,古尔纳的这五个文本,就是为非洲书写提供了一种新的形象。这可能是今天重新来读古尔纳特别重要的一点:他开创了非洲书写的新纪元。”

首辑五部作品可作为一整部小说阅读

针对毛尖的观点,黄昱宁与小白各自作了补充。黄昱宁就古尔纳的移民身份补充了其历史背景:古尔纳出生于桑给巴尔岛,而桑给巴尔后来与坦噶尼喀共同组成了坦桑尼亚;桑给巴尔是英国的殖民地,坦噶尼喀是德国的殖民地,因此这两个地方都是多民族、多文化融合的地方。“他的作品确实是一个很世界主义的写作,他没有分得那么清楚,他会把这一群人的精神状态放在一起研究,而不是强调人与人之间的区别。他是在找一些他们能够交流、能够沟通的地方,是怀着要打破壁垒的观念在写作。也许这点可以解释为什么把这个奖给这个作家。”

而小白则认为,古尔纳所书写的桑给巴尔地区的人们并没有“国家”的概念:“‘国家’是后来殖民主义强加给他们的(概念)。这是一整块土地以及一整块土地上的人,他们是在这里生活过的,他们的信仰、宗教、语言、生活方式,以及他们对外来异乡人的感受等等,所有东西是卷在一起写的。它已经不是一个非洲文学的概念,而是在殖民以前的、欧亚非三大陆中间的这块土地上人的一部史实。”

与此同时,小白认为古尔纳的作品不止有空间上的跨度,更有时间上的跨度;因此,这五部小说可放在一起整体阅读:“全部读完五本你才觉得古尔纳是很厉害的,在长达二三十年的时间里,他从头就有一个整体的框架,不仅是空间上的跨度,也是时间上的跨度。他集中给你一些暗示:有些人物是穿插的,这本书的主角在那本书又出现了。他始终关注这个地方,始终关注这个问题,始终关注这些人物的命运,五部作品整个像是一部长篇小说一样。”

《赞美沉默》是一首和声复杂的音乐

“如果说《天堂》有一点像明亮的、温暖的大调的音乐的话,《赞美沉默》就是一个和声非常复杂的小说。”孙甘露对《赞美沉默》一书给出了自己的评价:“刚才毛老师和小白老师都讲了《天堂》,我在看《赞美沉默》,觉得这个书名有一点复杂性、有一点反讽。这个小说从推进上来讲不像《天堂》那么脉络清晰,如果把它形容成一种音乐的话,好像是一个现代主义的音乐——它的和声非常复杂,你很难找到它非常清晰的脉络。他的叙事,如果跟奈保尔做一个比较的话——奈保尔当然也是智商、情商极高的一个人,但是他可以把他想讲的全部都讲出来。古尔纳不是讲不出来,但他通常把他想要表达的意思藏在他讲的那个意思的下面,这对读者来说是需要费一点脑筋的。不是说古尔纳故意要写得这样复杂、晦涩,不是,他一点不晦涩的。他讲的话有一层字面上的意思,但是背后还有一层意思。”

孙甘露举了《赞美沉默》中的一个情节为例:主人公因心脏不适求医时,医生开玩笑说道,非裔加勒比人心脏爱出问题;主人公腹诽,自己实际上与加勒比人没有任何关系,他是来自印度洋的少年,然而却要“忍气吞下所有无法治愈的疾病……比如,他竟没有提艾滋病,而它的总部就在我们那里,可能是因为我们无法克制自己与猴子发生关系。”——孙甘露感叹:“里面有很多这种蛮刻薄的话。这个是写得非常厉害的。”

古尔纳的写作继承了莎士比亚与《一千零一夜》的资源

2021年,古尔纳因“对殖民主义的影响和身处不同文化、不同大陆之间鸿沟中的难民的命运,进行了毫不妥协和富有同情心的深刻洞察”获得诺贝尔文学奖。然而,毛尖却认为这一段颁奖词是对古尔纳的窄化。

“前面我读了一下诺奖的授奖词,我其实对它不太满意的,因为它很笼统,这个奖可以给所有在非洲写作的,或者在其他大陆写非洲题材的人,可以颁给所有的人。我觉得古尔纳的资源和传统都要更复杂。我们现在一谈起诺贝尔奖,或者一谈起非洲作家,或者以非洲题材为主题的作家写作,总是把他们放在后殖民的位置上进行讨论,这对古尔纳是一个窄化。

毛尖认为,古尔纳的创作首先是对莎士比亚资源的继承:“我也看了一点点《Gravel Heart》(《砾心》,即将由上海译文出版社出版),《Gravel Heart》是对莎士比亚《一报还一报》的改写、续写,或者继承的重写。包括《天堂》《赞美沉默》,也延用了莎士比亚的资源。《赞美沉默》中,主人公回到了自己的老家,父母就要给他相亲,但实际上他在英国有一个18年的情人爱玛,有自己完整的、隐秘的生活。直到事情已经快要收拾不住的时候,他才跟父母交代了事实,并狼狈地回到英国。但是就在他离开的那段时间,他的爱玛也已经有别人了。我们看莎士比亚的小说,比如说《威尼斯商人》,威尼斯商人也是这样,威尼斯一节、贝尔蒙一节,经常是在两地交叉,这可能是莎士比亚特别喜欢的一个传统。这种传统其实进入了古尔纳的创作。”

其次,古尔纳的写作中也隐藏着《一千零一夜》的传统:“他小说中会说‘一夜’、‘两夜’,很像山鲁佐德在讲故事。山鲁佐德的状态本身也很像古尔纳小说中的人物,因为山鲁佐德古被困在那个地方,需要通过讲故事来获得自由。古尔纳某种意义上也是这样的,需要用小说来获得他从非洲地区出来的自由。”

对于毛尖的看法,孙甘露表达了认同。他提出《一千零一夜》中反复地讲故事的行为,实际上是对死亡的延宕:“因为不接受最后的结局,所以反复讲重新开始——它可以是另外一个故事,也可以是同个故事的另外一种说法。实际上(《赞美沉默》中的)纠结也是因为不接受他的结果,或者他的处境,或者他的胎记,以及他的新身份,所以反复地讲这个东西。”

《海边》是《白鹿原》式的故事

“你如果只想买哪一本,又想知道古尔纳为什么会得诺贝尔奖,《海边》是一个很好的选择。”毛尖认为古尔纳的《海边》是这五部作品中最综合、最饱满的,“我看这个故事的时候,一直觉得这是一个‘海边的《白鹿原》’。这里面也是有三代人,第一代应该是古尔纳出生前的那一代人,然后是古尔纳的父亲,再到古尔纳这一代人,就很像《白鹿原》的那几代——白嘉轩、白孝文,以及后面去闹革命的白灵。二是里面对革命的态度也有点像。陈忠实的革命态度也是有保留的,有批评,两边都批评;古尔纳也是这样的,他写生活比较好的那段,就是主人公的爷爷还是父亲死的那段,死在奴隶的怀抱里,那一段就是天堂般的——有点像白嘉轩和鹿三,虽然是主仆关系,是要革命打破的,但在《白鹿原》里面却是非常和谐的时刻。到第二代就发生恩怨,一会儿把房子拿过来、一会儿又被拿走了。

“我们都愿意读第一世界的文本,因为第一世界的受众面广,跟你交流的人多;古尔纳虽然是在英国写作,但毕竟带着非洲的胎记,所以让人总觉得读古尔纳好像就不够厉害一样。但是古尔纳无论是内容、形式,都足够强劲。这个作者的思辨能力非常强,他在欧洲写作、写的非洲题材,波及面很广,就像《海边》会让我想到《白鹿原》,这种文本的原型性非常强。”

从文学资源丰富度的角度出发,毛尖再次表达了她对古尔纳写作水平的肯定:“古尔纳作为一个以非洲题材为写作对象的英国作家,用后殖民来研究他是远远不够的。后殖民写作也好,或者是民族主义这个话语也好,都盖不住古尔纳,也就在这个意义上来说,古尔纳有非常多的欧洲资源,他获诺贝尔奖是实至名归。”

据悉,继《天堂》《来世》《赞美沉默》《最后的礼物》《海边》之后,古尔纳的另外5部作品——《离别的记忆》《朝圣者之路》《多蒂》《遗弃》《砾心》也将由上海译文出版社出版。

编辑:蒋楚婷

责任编辑:朱自奋