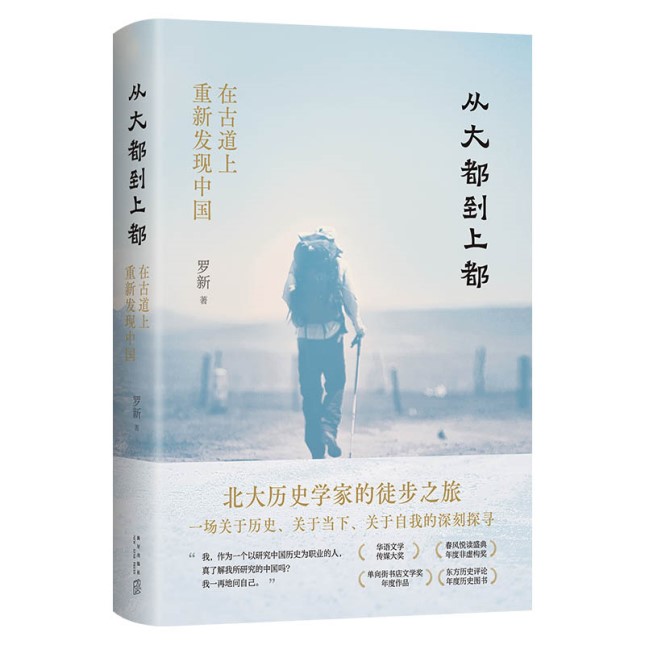

《从大都到上都:在古道上重新发现中国》

罗 新 著

新经典 | 新星出版社2023年1月出版

从大都到上都,这是一条元朝皇帝候鸟般春去秋来的辇路,是一条从农耕文明渐变到草原文明的路。这里是山川的终点、草原的起点,贯穿长城内外,是自古以来从蒙古高原进入华北平原的交通要道。北大教授罗新,一位中国中古史和中国古代边疆民族史的专家,在华发之年,一步一步走完了从健德门到明德门的450公里山川河流,抵达上都,完成了他15年前的夙愿。他用艰苦的徒步行走,开始了一场关于历史、关于当下、关于自我的深刻探寻。

>>内文选读:

北出沙岭见平川(节选)

小厂镇是南北一条主街,外加东西一条横街,我们沿着主街向北,过了一座水泥桥,就是店铺密集的闹市区了。停在路边的一辆卡车上有三匹枣红马,路边的木桩上拴着高大的黑骡。街上飘浮着一股轻烟般的兴奋。下午到宾馆时,服务员问我们是不是来赶会的。原来从明天开始是小厂镇的大集会,有货物交换,也有唱大戏,周围老乡都要来赶会。没想到这种古老的乡里传统能持续到今天。

我们进了一家玻璃窗上写满了饭菜品种的餐馆,各点了一碗刀削面,外加一碟油炸花生米,一盘土豆丝,一盆家常豆腐。真是饿了,我们把面吃得一滴汤都不剩,菜也差点儿吃完。聊起许多话题,过去的,现在的,多半都是我们共同熟悉的人或事。不知怎么聊到很多年前那个夏天我们一起去陇南,在西汉水北岸的高山上寻访古仇池国。那次一起去的除了我和王抒,还有我的同事、北大历史系的李新峰教授,以及已经不在人世的刘聪。我还记得在火车上他们三个合起来愤怒地批判我,因为我反对把那年世界杯上韩国队的奇迹般胜利与作弊及国民性联系起来。

我知道王抒和刘聪的父母一直有联系,就问起他们怎么样。王抒叹口气,说了一些情况,都不是让人高兴的。自从刘聪去世,我很少和人谈起她,不愿触及这个令人伤痛的话题。现在,在远离北京、远离熟人的地方,忽然想起她,竟然一下子沉浸到往事之中。饭后在街上走了一会儿,还去看了正在布置戏台的大戏场,再沿着街边种有樟子松的人行道回到宾馆,回到房间,已经错过了“天遥落日低”的高原美景。脑子里一直有刘聪的样子。

刘聪生于1979年2月,山东莱阳人,1996年保送进北大文科实验班,2000年本科毕业后师从陈苏镇教授,2003年获得硕士学位,随即赴芝加哥大学跟巫鸿教授读艺术史。刘聪读本科时参加了我们的吴简讨论班,本科毕业论文也是写吴简,还在《历史研究》上发表了一篇研究吴简的论文。我就是在这个过程中和她熟悉起来的。她到美国读书后,我路过芝加哥还去看过她两次。2007年夏天我在宁夏,忽然接到王抒的电话,说刘聪被诊断患有脑瘤。2008年3月我到美国开会,在芝加哥见到她,她显得还挺好,跟着我去了印第安纳大学。没想到7月间病情恶化,不得不放弃治疗,回到北京。我们把她安排到亦庄一家带有临终关怀性质的医院,她在那里度过了最后的两个月。巫鸿教授在刘聪去世后立即发来一篇挽词,所描述的,正是我们大家所熟悉的那个刘聪:

刘聪是个好学生、好同学、好朋友——一个踏踏实实而又热情洋溢的年轻人。她在芝加哥的短短几年里为我们的中国美术史教学和研究做出了很大的贡献。在课堂上她冷静而严肃,孜孜不倦地探讨学术上的问题,什么事都要刨根问底,搜寻最原始的资料——在我看来这是一名学者最珍贵的素质。在课堂之外她积极 地参加各种学术会议和讨论会,如饥似渴地吸取着各种知识。她的性格爽朗开放,乐于帮助别人——不管是访问学者、同系学生还是她辅导下的大学生。她的研究工作不断地深入,在近年内已经开始对中国美术史中的若干重要问题,包括佛、道信仰和丧葬礼仪的复杂关系,道教中的“代人”概念和实践,做出了独具见解的研究,写出了一些文章的初稿。正当这样一位优秀的年轻学者在即将出现于国内外学术舞台之时,她却不幸地夭折了!

第二年春天芝加哥大学东亚艺术研究中心在楼下小院里,就是在刘聪经常走动、经常注视的地方,为刘聪立了一个别致的纪念碑。巫鸿教授精心挑选了一块中国乡村的磨盘石,立起来当作纪念碑,还撰写了中英文碑文(当然没有刻在石头上)。碑文这样写:

我们选择了这个石刻来纪念刘聪:和刘聪一样,它也来自中国。它的质地是坚硬的花岗岩,但是它的磨损和残缺记录了时间的历程和多年的劳作。它不是为哪个英雄定制的纪念碑,而只是一块农民使用的无名的磨盘。它不记载史诗般的历史,而是吸收了世代人们的普通生活经历。它的形状是一个圆环——天空与和谐的象征。它的性格是混融的整体,就和刘聪一样。它既严谨又尊严,也和刘聪一样。它将伴随着我们,以及我们以后的人。当人们不再记得我们和刘聪,这块石刻仍将纪念着一位中国来的学生,对她来说知识超越了国家和文化的边界。它不是我们送给刘聪的礼物:它是刘聪留给我们的礼物。

那年冬天蒋人和教授带我去看过那个纪念碑。那是一个飘着雪花的傍晚,我独自在那个圆磨盘前站了一会儿,脑子里空空如也。对刘聪的任何好评都不足以表达我们之间的联系,那是满含着岁月、理解 与情谊的生命之交。刘聪去世后的那个冬天,不知道是不是与她的去世有关,我大病一场,成为我个人生命史的一个里程碑。而且从刘聪去世开始,或者说我总觉得是从她开始的,我接连遭遇这类创巨痛深的丧失,到现在也没有停下来的迹象。

……

往事就是这样。生命就是这样。不期然地,在这个凉爽的高原之夜,疲惫之下,恍惚之间,又一次想起故人。

作者:罗 新

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋