《后电影视觉:运动影像媒介与观众的共同进化》

【美】罗杰·F.库克 著

韩晓强 译

大学问 | 广西师范大学出版社出版

新一代人工智能的出现,引发了人们的焦虑。人类劳动是否完全会为人工智能所取代?面对技术革新的时代巨变,人类该何去何从?人类与技术之间又有着一种怎样的关联?

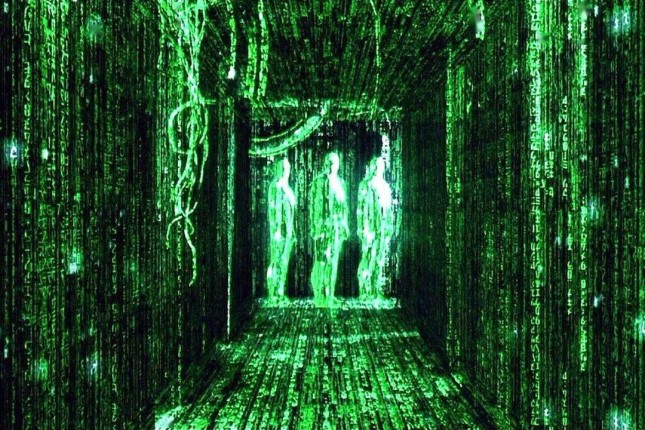

本书是一部GPT时代电影文化研究的前沿成果,在梳理相关理论和运动影像史的基础上,以影片、银幕和观众三者的关系为框架,锁定观看行为这一方向,以《黑客帝国》等“元宇宙电影”为例,论述了电影技术、观看行为以及人类感官机制的相互影响和共同进化。为人们深入理解电影这一现代媒介打开一个新视角,启发人们对人类与技术之关系的思考。

>>内文选读:

译后记(节选)

以病毒类比电影,或者能更直观地呈现罗杰·库克在《后电影视觉》中的观点:电影作为一种现代媒介,在过去的100多年间是和人类交互影响、共同进化的。即便120多年前电影的出现是与病毒一样的偶然事件,然而它从一种光学奇观到叙事整合、从无声到有声、从黑白到彩色、从胶片到数字的进化过程是显而易见的,只有认识到这是一个漫长的进化过程(就如人类也不是生物进化链的终点),我们才能告别“电影之死”的伤感。也只有在一个更宏观的进化序列中,我们才能理解“后电影”这个概念,后电影是一种新的进化形态,是被数字技术或新媒介技术“再媒介化”的形态。

库克撰写本书之际,“后电影”的研究已经成为时代潮流,谢恩·丹森主编的厚达千页的论文集《后电影:21世纪电影的理论化》成为这一研究领域的宣言读本,它的时代作用类似于大卫·波德维尔1996年主编的《后理论:重建电影研究》。波德维尔的使命是告别宏大理论由上而下的俯瞰式位置暴力,转而提倡由下而上的中层理论,重视实证研究的可能性,兼顾媒介理论的平行线。波德维尔的理论范式以相对清晰务实的态度确立了20多年来欧美电影学界的主流研究方法,它们或许可以囊括在“认知主义电影理论”的大旗下,诸如“吸引力电影”“白话现代主义”“电影经验现象学”“计量电影学”等都是这一脉络下衍生的拳头产品。

然而一旦接入“后人类”“后媒介”“后电影”这一类进化论的术语,波德维尔那看似牢固的学术地层就开始松动了。波德维尔大战各方理论的20多年间,心理学、认知神经科学、人类学、计算机科学都在飞速发展,这让波德维尔的既往模式变得陈旧,认知主义的范式出现了明显的“内爆”,最能标识这种内爆的学术关键词,一个是“情动”,一个是“具身”,这两个术语的流行证明了认知主义电影理论也处在某种进化当中。

史蒂文·沙维罗的《后电影情动》正是在这种格局下大张旗鼓地重提可以追溯到斯宾诺莎的“情动”概念,他援引了布莱恩·马苏米对情动和情感的区分:“情动是初始的、非意识的、非主体或前主体的、非表示性的、无条件的、强度性的;而情感则是派生的、有意识的、有条件的、有意义的,是可以归属于一个已经构成的主体的‘内容’。”对这一区别的辨析,成为库克反驳波德维尔等人理论框架的出发点,库克的核心观点在于:正如情动不同于情感,反思也不同于前反思。古典认知论模型仅仅关注意识(反思)层面的反应,但对发生在具身层面或前反思层面的感觉运动反应视若无睹。

相比“情动”而言,“具身”的指向性更为明显,诸如弗朗西斯科·瓦雷拉、劳伦斯·夏皮罗、安迪·克拉克、西恩·贝洛克、安东尼奥·达马西奥等诸位跨越人工智能、脑科学、心理学的知名学者都出版过以“具身认知”为名的相关著作。

具身认知成为一种被广为接受的理念,意味着它成为古典认知科学的替代进路或最有力的挑战者,或者用更形象的说法,具身认知就是“认知科学进化中的下一步”,但也绝不能被视为终点。库克正是计划从这一点出发来重建认知主义电影理论,他的依据是大脑科学和认知神经科学领域的诸多成果和证据,就此而言,库克的系统性研究与阿姆斯特丹大学电影及媒介研究的代表人物帕特里夏·皮斯特斯的研究存在某种共性,一方面阿姆斯特丹大学确实是神经科学研究的重镇,坐拥维克多·兰姆和皮耶特·罗夫塞玛这样的顶尖神经科学家;另一方面皮斯特斯也在逐步将这些跨学科成果结合到电影和媒介研究当中,她的《神经影像》和《视觉文化的基体》都是以“神经影像学”为名的这一方向的代表作。

然而与极度困囿于德勒兹范式的皮斯特斯不同,德语文学出身的库克对待认知主义电影理论的态度保持着高度开放。他像当年的波德维尔一样大战各种理论,不过这一次战斗的对象变成了波德维尔本人及其今夕同僚。比如他首先将矛头指向了芝加哥学派的大卫·罗多维克,并指出罗多维克虽然在“书写电影的美丽挽歌”,但实际应对方法是生硬地在有意识和无意识反应之间划出一道无法弥合的鸿沟;他也同样反对纽约媒介学派的列夫·马诺维奇,因为马诺维奇虽然在建构新媒介的语言语法,却忽视了电影影像的潜能,将其贬低为某种维利里奥意义上的“维系性图像”。

无论如何,电影(无论作为媒介还是影像)都是一个积极的、充满潜能的施动者,它已经深度改变了人的身体、神经和惯习,虽然我们无法质疑电影是人类制造的人工物,但这个人工物绝非惰性的自我存在,而是和人类产生一种持续交互影响并同步进化的事物。在这方面,库克回到了麦克卢汉的“假体延伸”与“自动截除”这一对概念,因为延伸和截除是一个事件(人被媒介化)的两面,也意味着这本身就是一种新陈代谢乃至生命进化。库克同时也回到了续写麦克卢汉的杰伊·大卫·博尔特和理查德·格鲁辛提出的“再媒介化”和“逆向再媒介化”概念,这就夯实了媒介进化的整体理论,因为媒介化、再媒介化和逆向再媒介化作为一种时间向度的进化,不但发生在一种媒介和另一种媒介之间,也发生在人和诸多媒介之间。

如果说库克在回到麦克卢汉及其继承者的过程中存在某种哲学枢纽,那一定是已经过世的贝尔纳·斯蒂格勒,斯蒂格勒的技术哲学已经在最近20年的媒介研究和电影研究领域日趋成为“显学”,通过上溯埃庇米修斯的过失和普罗米修斯的补救(这恰恰是一场媒介化和再媒介化的大戏),斯蒂格勒指出了人类依靠外在技术系统而持续进化的事实,这也是人类区别于任何其他生物的根本,他称之为“后种系生成”。如果人类确实通过外在的媒介、技术和图像而进化,那么电影也自然做出了它在120余年当中的独特贡献,这恰恰是斯蒂格勒在《技术与时间 3:电影的时间与存在之痛的问题》中着重讨论的话题。

斯蒂格勒的哲学受惠于安德烈·勒鲁瓦–古昂以及吉尔伯特·西蒙东,而他的学说在电影和媒介研究领域最直接的继承人,恐怕就是马克·汉森了,但诚如库克所说,汉森坚持的“技术创生”和斯蒂格勒的“后种系生成”有着微妙的区别,这在于斯蒂格勒强调心理表征在外部物体中的核心作用,即工具媒介旨在对心理过程进行复制存档;汉森并未否认这一事实,但他认为该过程并不是在意识活动中发生的,而是在前个体层级的非意识活动中发生的。作为新媒介的狂热鼓吹者,汉森强调它们在经由非意识领域改变人类的过程中发挥的巨大作用,但库克也对此做出了补充:不仅新媒介如此,像传统电影这种疑似过时的媒介也是如此且依然如此。

即便不以电影史学研究见长,库克仍然决意将问题推向一种历史维度,在此讲述电影百年变迁的详尽细节自然是不可能的,库克的选择是按下两颗历史的图钉,一个在20世纪初,一个在20世纪末。在前一个时刻,电影经历了光学玩具、魔灯和费纳奇镜的媒介进化,挑战了既有的文字媒介,并在一种进化过程中被文字媒介“再媒介化”,但电影本身也在一些文字媒介的关键执行者,如弗兰茨·卡夫卡的生命中打上了奇妙的烙印。在后一个时刻,电影经历了一系列叙境和叙境化世界的穿梭,观众和电影进入了一种神经连接的套层,制造出奇妙且焦虑的时代感受,非常奇妙的是,符合这一特征的几部影片《异次元骇客》《睁开你的双眼》《移魂都市》《感官游戏》《黑客帝国》都是诞生于世纪之交,成为电影逆向再媒介化的关键文本。今天,我们会将这些电影称为“元宇宙”电影,但在库克写作的时间,这个概念还未流行,而他的梳理和描述已经呈现了理论界对元宇宙的一种共鸣,也算是未卜先知了。

库克按下了两个图钉,演示了其方法脉络,剩下的地图,或许留待耕耘于电影和媒介研究的广大学者进行补充。2022年国内举办了第一届神经电影学研讨会,就是一个满载共鸣的研究起点。值得一提的是,《后电影视觉》一书的标题虽然点出了“后电影”,但其根本的落脚点仍然在副标题上,即“运动影像媒介与观众的共同进化”,这里最重要的一环是针对“观看行为”的研究。如库克所言,这确实是电影研究(即便是电影受众研究)当中备受忽视的部分,这一术语针对的是观众在整个观看环境中的全体关系,中文当中没有对应的词语,也没有任何术语可以表达其完整的意涵。“观者状态”或者可以作为一个选项,但如果将其和“模式”联系起来,“观者状态模式”同样显得相当生硬且不如“观看行为模式”直观。为了便于理解,本书中出现的 spectatorship一律翻译为“观看行为”,这是无可奈何的权宜之计,望各位读者海涵。

作者:韩晓强

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋