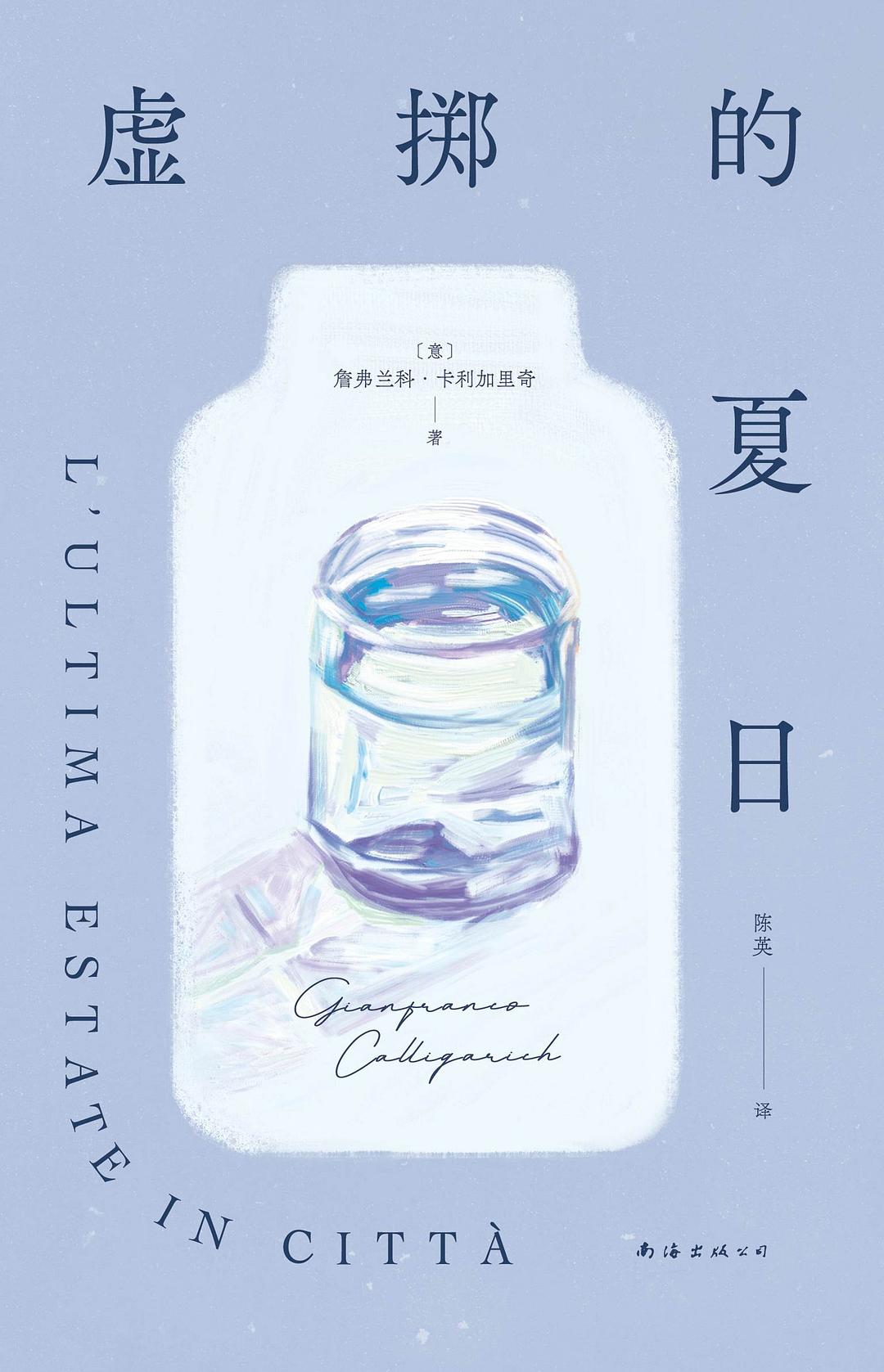

《虚掷的夏日》

[意大利]詹弗兰科·卡利加里奇 著

陈 英 译

新经典 | 南海出版公司

城市的黎明降临了,在灰蒙蒙的天色中,一群人等着早班公交车的到来。在这时候,整晚都没睡觉的人需要吃些热乎东西;睡梦中的人在被子下寻找彼此的手,而他们的梦境变得更加清晰;报纸散发出墨香味,白天发出第一声喧嚣。

这座城市是当时我唯一可以生活的地方。她本身带有一种特殊的醉意,与其说是一座城市,不如说是你内心深处的一部分,一只隐藏的野兽。不管你从哪儿来:南方崎岖的绿荫小路,北方起伏的笔直大路,还是灵魂的深渊,这座城市唯一收取的过路费就是我们的爱。

我们要做的便是随波逐流,享受当下,荡漾在距离幸福咫尺之遥的地方:拥有灯光闪烁的夏夜,春日里充满活力的清晨,寒风刺骨的冬季和病恹恹的秋天。直到时间失去任何意义,仅仅推动手表继续前行。直到在日复一日的等待中,我们也成为城市的一部分,发现再也没什么可以等待了。

詹弗兰科·卡利加里奇(GianfrancoCalligarich,1947—)意大利小说家、剧作家、编剧。小说代表作《虚掷的夏日》于1973年首版,三次再版,形成一个独一无二的出版现象,该作品多年来成为读者在小书摊、二手书店之间寻觅,在读书俱乐部相互传阅,在大学论文中研究的宝藏之作。2021年FSG出版社将此作品纳入“经典重现”系列推出英文版,让这部一度消失的经典作品回归了全世界读者的视野。

“小说以一种绝望的明晰,揭示了人与城市之间的关系,也就是人与孤独之间的关系。”《虚掷的夏日》于2021年获得菲茨杰拉德奖。这部作品的中文译本由国内读者所熟悉的“那不勒斯四部曲”的译者陈英所译。

(图源:视觉中国)

>>内文选读

选段一

总之,事情总是这样。一个人竭尽全力想要置身事外,但忽然有一天,不知道为什么,却发现自己身处某个故事之中,一路奔向结局。

至于我,我本不想投入这场角逐。我遇到过形形色色的人,有的很成功,有的压根儿还没离开起跑线,但迟早他们都会露出一副不满的神色。因此我得出结论:生活嘛,还是远远看着就好。但我没想到,去年初春的一个雨天,因为缺钱,我遭遇了许多倒霉事。一切都是自然发生的,我从开始就想说清楚一件事:我不怪任何人,我只是握着自己的牌,然后把它们打了出去,仅此而已。

总之,这个海湾很美。旁边的海角上有座撒拉逊堡垒,那是一块深入海里一百多米的礁石。回望海岸,我可以看见一道耀眼的海滩,镶嵌在郁郁葱葱的地中海灌木丛中。不远处是一条三车道高速公路,在这个季节里,路上空荡荡的,隧道穿越阳光下熠熠生辉的群山。天空蔚蓝,海水清澈。

如果要选个好地方,没有比这儿更理想的了。

选段二

我们走在大街上,周围全是从办公室里出来的人。他说:“看看四周,有没有什么东西让你感觉有归属感?没有,什么也没有。你知道为什么没有吗?因为我们属于一个已经灭绝的品种。我们是幸存者,事情就是这样。”他停下来,点了一根雪茄。“为什么会出现这种情况?如果你不知道的话,我可以告诉你:在我们出生时,美丽而古老的欧洲正在进行一场精心策划的自杀,彻底而清醒。我们的父亲是谁?他们当时在祖国的前线上厮杀,现在,这些前线已经不存在了。我们是在他们放假的间隙孕育的,他们抚摸我们母亲耳垂的手还在滴血——这是一个不错的意象。或者说我们是那些老人、病人,那些糊涂之人的孩子。无论如何,我们不是毁灭者,就是被毁灭者。我们的父亲是历史上最倒霉的人。“你说你自己吧,别扯上我。”我说。但我想到了我父亲的沉默,他刚从战场上回到家里,就在厨房里修理那把椅子。我一言未发。格拉齐亚诺接着说:“你应该四处看看。我们那些英雄父亲回到家里,办了一场人类历史上最沉闷、最庸俗,也最喜庆的葬礼。他们也生了其他孩子,就是那些吹笛子的反叛者,现在他们在社会上找到了位置,但我们这些人呢?我们只是一段痛苦的记忆,是屠杀中的幸存者。我们唯一所能做的,就是满足于别人的剩饭。”

……广场的台阶上摆着很多杜鹃,到处都是种在花盆里的杜鹃。那里还有很多画家、嬉皮士、游客和卖项链的人。夜幕正降临在罗马的屋顶上,一阵阵微风吹拂着我们的衬衣,带来芬芳的花香。格拉齐亚诺没有说话,他有些垂头丧气,看着喷泉旁边的那些人。微风吹拂着他的胡子,他漫不经心地叼着雪茄,点燃的一端在风中亮起红光。这座城市抚慰着我们,阿丽安娜逐渐浮现在我心里,这是一件自然的事。因为无论如何,我们之间没有发生任何无法挽回的事,在这座城市里,没有任何事情是无法挽回的。这里或许会发生一些让人伤心的事,但并非无法挽回。无论如何,我想见她。

作者:詹弗兰科·卡利加里奇

编辑:金久超

责任编辑:朱自奋