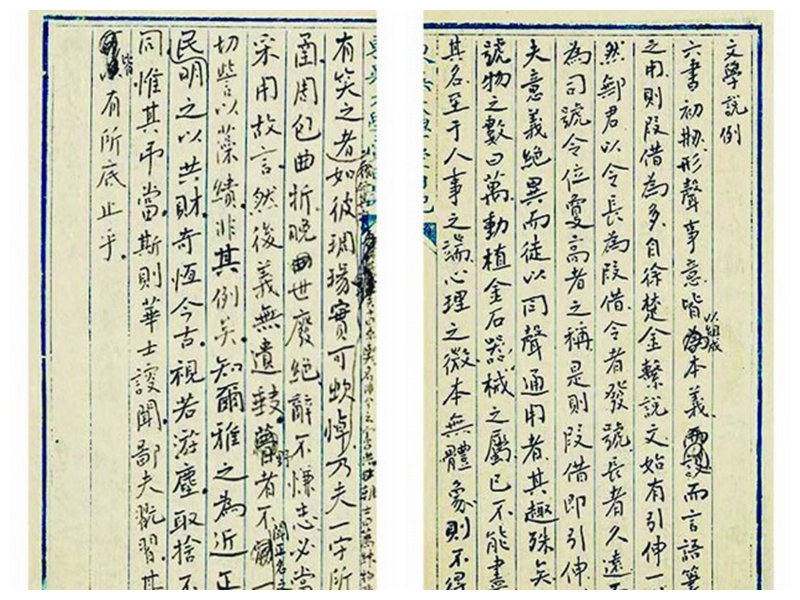

章太炎《文学说例》手稿首末页 资料图片

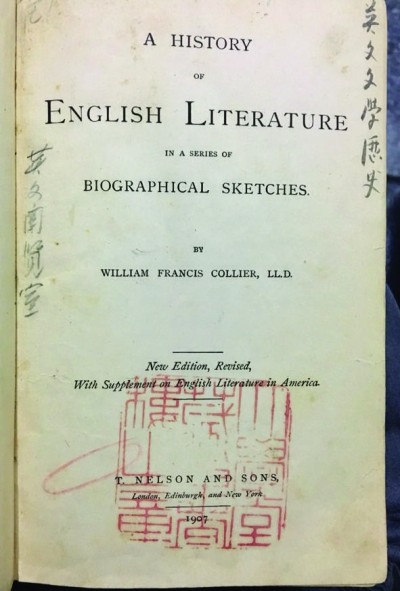

章太炎所引“穀利亚英国文学史”扉页,清末京师大学堂藏1907年重印本。

武岛又次郎《修辞学》封面

作为目前可见章太炎最早直面“文学”的篇章,《文学说例》是其学术历程中颇为奇特的一篇“文论”,却为《文学论略》《文学总略》等名文的声光所掩。使得不同脉络交错联结,最终结成网络的,未必总是客观、对称、合乎逻辑、完备周延的体系性认知,而经常来自某些结构、概念乃至只言片语仅仅在字面上或比喻、象征意义上的相似性。

2017年匡时秋拍“名人手稿信札专场”出现了一种章太炎手书的《文学说例》。据网上公开资料和图片,“此《文学说例》,共二十三开,四十六纸”,使用上书口题署“东吴大学堂日记”的蓝色直格稿纸,对折后“线装成书”,每半叶8行,行20字左右,页眉、页脚、行间等处多有插入正文的小字。

按章太炎1901年经吴君遂(保初)介绍,任教于苏州东吴大学。次年2月14日(阳历,下同)致书吴氏,提到“《文学说例》近又增删,易稿二次,业付缮写,抵沪时当求是正也”,八天后即从上海登轮赴日本。是为章氏第二次东渡。1902年4至9月间,《文学说例》在横滨《新民丛报》第5、9、15号上连载刊出。至1950年代,舒芜等编选《中国近代文论选》,即据《新民丛报》收录此文,惟迻钞之际,不无讹误。

此次新出的《文学说例》手稿,笔者目前仅见预展公布的16张图片,截取的是首尾各7个半叶和中段论“之其是若”四字相通的2个半叶。从已见部分估计,该手稿完成度较高,页眉等处的小字插入,主要是补充例证性材料,此外还有个别字句删改的痕迹。经补充、改动以后的文字,基本符合《新民丛报》所刊完稿(以下简称“通行本”)。手稿本与通行本较大的差异,体现在开头与结尾两处:手稿本“文学说例”的标题下,直接就是“六书初剏,形、声、事、意,皆以组成本义……”的正文,并没有通行本起首的那段“叙曰”。与之相应,在通行本全文结尾的“可以起牻无常之病矣”句后,手稿本涂去另起的“虽然,吾于武岛所述,则有感尔”一行,多出“顾宁人曰”至“其皆有所底止乎”一段作为结束。手稿本结尾所多的这一段,今见于《訄书重订本·订文》所附《正名襍义》篇。

作为目前可见章太炎最早直面“文学”的篇章,《文学说例》是其学术历程中颇为奇特的一篇“文论”,却为《文学论略》《文学总略》等名文的声光所掩。新旧两版《章太炎全集》亦尚未收入此篇。不同于通常印象中章氏文辞的朴茂闳雅,辛丑壬寅间以“和汉文籍”为“吾侪之江海”的章太炎,并不怎么避忌其时大量接触的日文新学书,行文较随性,往往羼杂新名词。从中正可窥见被“文学复古”徽帜掩盖的外来资源。章太炎1906年以后趋于成熟的文学论,嵌套在从“小学”(语言文字之学)经“文学”上求“诸子学”(哲学)的框架内,重在界定“文学”畛域。(《国学讲习会略说·论文学》《文学论略》《文学总略》均以“略”为题,章太炎《七略别录佚文徵序》:“略者,封畛之正名。”)与之相比,1902年发表的《文学说例》还不出早年《文例杂论》《正名略例》等文探索“文例”的思路,条举凡例法式,旁涉小学、文法学、修辞学、社会学、宗教学等诸多面向。

通行本《文学说例》分为14段。起首“叙曰”一段为总论,开宗明义云:“尔雅以观于古,无取小辩〔辨〕,谓之文学。”此语取自《大戴礼记·小辨》篇:鲁哀公“欲学小辨”,孔子以为不可,而教以“大道”,内即有“尔雅以观于古,足以辨言”一条。惟此中“小辨”何说,已不可考,或以为“即一知半解之俗学……犹汉《急就章》、宋王安石《字说》之类”(阮元《与郝兰皋户部论尔雅书》,见《揅经室一集》卷五)。至于“尔雅”,则历来有《尔雅》书与“尔(迩)乎雅也”二说。如前所述,此段“叙曰”并不见于手稿,而手稿本多出的“顾宁人曰”一段末尾数句,总结全篇,颇能与之互证:

知尔雅之为近正,明民之以共财,奇恒今古,视若游尘,取舍不同,惟其弔当。斯则华士謏闻、鄙夫翫习,其皆有所底止乎?

此处即从阮元等说,以“近正”为“尔雅”之确诂,而“正”又可以理解为“正音”“正字”,故当以小学训诂求之。通行本“叙”接着引王充《论衡·超奇》篇对“儒生”“通人”“文人”“鸿儒”四者界说,以证古今“文”“儒”势位颠倒,要在“通小学与不通小学”。(按:在日后的《文学论略》和《文学总略》中,王充这段话反复被章氏引用,但主要是用来说明“文学”范围之广,包括历史、经说、诸子。)《文学说例》整篇宗旨,在“取文学与雅故神恉相关者,观其会通”,即考察“文学”与“小学”(雅故)的关系。

针对“近世古文家不识字”的状况,章太炎早就发过“凡曰古文者,非直以其散行而已,词气必合于秦汉以上,训诂必合于秦汉以上……字之不识,文云乎哉”(《膏兰室札记》卷二)的议论。俞曲园则称:“谓观于古者,当依乎故以求之也。……尔雅犹言近古也。”(《群经平议》卷十八)那么,《文学说例》标举“观于古”,是否仍从其师说,坚守“近古”的立场?恐怕亦未尽然。前述手稿在“尔雅之为近正”句下,摘引《礼记·祭法》中“黄帝正名百物,以明民共财”的成句,表明其准绳只在“正名”。下文更明言“奇恒今古,视若游尘”,则古今之争已不是最重要的考虑。章氏此篇实是针对“华士”、“鄙夫”两方面同时立论,既反对前者的病态夸饰,又排斥后者的口说策锋。其多用古训难字,并非着眼于词藻层面上的“近古”,而是为了意义表达的“弔当”,正所谓“舍借用真”。这种学理上的“正名”态度,与顾炎武所批驳“舍今日恒用之字,而借古字之通用者”的文人陋习,自不可同年而语。

要理解章太炎“观古以正名”的清奇思路,还须对他早年关于语言文字的译述稍加回溯。1898年,《昌言报》刊出“湘乡曾广钧采译、馀杭章炳麟笔述”的《斯宾塞尔文集》。其中《论进境之理》(Herbert Spencer. “Progress: Its Law and Cause”, 1857)一篇,提到“语言文字之变愈繁,其教化亦愈文明”,而英语以“六万馀言”的词汇量“言各成义,不相凌杂”,被认为是使英国成为西方世界表率(“表西海”)的重要因素。这一论点对章太炎触动很大,类似文段随即出现在其自著的《訄书初刻本·订文》篇中。章氏以为汉文常用字止于二千,晚近门户大开,面临“以二千名与夫六万言者相角”的危机,故必须如荀子所说,“有循于旧名,有作于新名”。相对于清季风靡一时的“造新字”或引进“新名词”运动,章太炎更倾向于复活古字古义来应对层出不穷的新概念,且认为以后者之琐细,反而更易臻于精确。同一时期,他还撰有一篇《文例杂论》,意在扩充顾炎武《救文格论》,纠正当世应用文字的体例。(文载《太炎文录》卷一,《太炎集》篇目系为“丁酉[1897]文”。按:此文当与1901年3月前后章太炎《与吴君遂书》中提到的《广救文格论》有关。文中有“今人效日本人书,虽丈夫亦称氏”等句,似亦不应发于“日本人书”开始流行的时代以前。该文至少在丁酉后仍续有补订。)总之,《文学说例》以“小学”说“文学”的主要出发点,还不在于章氏日后张扬的“文学复古”,而是清末世运遽变、中西交通带来的翻译和词汇问题。

讨论“小学”与“文学”之关系,章氏早岁在诂经精舍接受的朴学训练,当然是重要凭借。《文学说例》第六段论有韵之文“有训诂常法所不能限者”、第八段论诗歌篇题之袭用、第十二段末引张燧《千百年眼》及手稿本所载最后一段言及“黾勉”“密勿”通转,均出自早年札记(见《膏兰室札记》卷二“论近世古文家不识字”、卷三“论古诗字同音同而义异及用其篇题而取义异”“张燧千百年眼论古人文辞”等条)。此外,如其第五段论“倒植”与“间语”,第七段论之、其、是、若四字通用,第十二段论“对待”与“同训”,欲在高邮王氏等乾嘉考据家之外别辟蹊径,更是考验功力。

不过,《文学说例》在章氏一系列文学论说中的特殊价值,还在于该篇对当时东西两洋学术著作不加掩饰的援引。同属这一时期的《訄书重订本》也有类似特点。《文学说例》直接引用的外文著述有以下7种:

1. 姊崎正治:《宗教学概论》第四部“宗教病理学”,东京专门学校出版部,1900年,第457-458页(《文学说例》第二段,引作“宗教病理学”);

2. William Francis Collier. A History of English Literature: In a Series of Biographical Sketches. London: T. Nelson, 1865,pp.13-14(第二段,引作“穀利亚英国文学史”,转引自[3]涩江保书第15页);

3. 涩江保:《希腊罗马文学史》,东京:博文馆,1891年,第31页(第九段)、第26-27页(第十二段);

4. 加藤照麿编:《加藤弘之讲论集》第一册,东京:金港堂,1891年,第62页(第十一段);

5. Benjamin Kidd原著,角田柳作译:《社会之进化》,东京:开拓社,1899年,第208-209页(第十一段,引作“格得社会之进化”);

6. 武岛又次郎:《修辞学》,东京:博文馆,1898年,第31、35-38页(第十四段);

7. Matthew Arnold. Essays in Criticism. London and Cambridge: MacMillan, 1865, [?](第十四段,引作“阿诺路得评判论”,转引自[6]武岛又次郎书第32页)。

其中虽有Collier和Arnold两种英文书,实皆转引自日文著作。此外,第四段末还有介绍印度名词“性”变化的数句,并未标明出处;从“独拉维达”(似即Dravidian,通译达罗毗荼)等音译语看,当仍是来自日文书。此次滞日期间,章氏曾为广智书局“删润译稿”,1902年9月有署名“章炳麟译”的岸本能武太《社会学》一书出版。但对他的日文能力也不可作过高估计,因其引用多为意译或节译,且不无误解之处。

章太炎中年以后,对日感情既发生变化,对日本学术评价尤低,故往往抹去早期著作中援用日文材料的痕迹。加之他素来以“国粹”自任,更要强调中国语文与历史的独异性,尝以为:“在心在物之学,体自周圆,无间方国;独于言文、历史,其体自方,自以己国为典型,而不能取之域外”(《自述学术次第》),二者为“中国独有之学,非共同之学”(《章太炎先生答问》)。然而,若回到《文学说例》撰著的现场,章太炎以西学为导引,重新厘定中国文字、文学价值的倾向却相当明显。他甚至以印度名词“性”之多变(高性劣性、生物性无生物性、阴性阳性中性等变化)反衬中国语词“纯简”(第四段),以日文助词“コト”附会先秦典籍中训为“事”的采、载、言等虚字(第五段)。一则曰“厥在中夏,宁独有异”(第四段),再则曰“徵之禹域,秩序亦同”(第九段),三则曰“人情所必至,初无间于东西”(第十二段),似乎并不视之为“中国独有之学”。此类比较语言学或比较文学方法的浅尝,在章氏对姊崎正治、涩江保等人著作的创造性援引中,体现得最为明显。

近代日本的宗教学者姊崎正治(1873—1949)对章氏学术趋向影响甚巨。就此,中日两国学者已颇有讨论(小林武《章太炎と明治思潮:もう一つの近代》、彭春凌《章太炎对姊崎正治宗教学思想的扬弃》)。姊崎正治1896年毕业于帝国大学哲学科,先后在净土宗高等学院、东京专门学校、帝国大学等处讲授“比较宗教学”。章太炎在《文学说例》和《訄书重订本》中屡屡征引的《宗教学概论》,就是来自以上诸校的讲义录。

在《文学说例》紧接叙文的第二段,章氏将“六书”分为两组:1)象形、形声、指事、会意“皆以组成本义”;2)假借即引伸,“不得不假借以为表象”。(按此即戴震所谓“四体二用”,但未涉及转注。又此时章太炎尚认为假借“与夫意义绝异而徒以同声通用者,其趣殊矣”,与后来所说假借义不同。)所谓“表象”,引自姊崎正治的宗教病理说:

姊崎正治曰:……凡表象主义之病质,不独宗教为然,即人间之精神现象社会现象,其生命必与病质具存。马科斯·牟拉以神话为言语之疾病肿物。虽然,言语本不能与外物吻合,则必不得不有所表象。

手稿本此段开头原作“姊崎正治述独逸人语曰”。“独逸人”即下文提到的“马科斯·牟拉”。身为比较宗教学、比较语言学以及东方学、神话学的多栖学者,出生于德国的牛津大学教授Friedrich Max Müller(1823—1900)在明治中后期的日本学界享有盛名。据说姊崎正治走上宗教研究道路,也曾受其著作导引(嘲风会《姊崎正治先生书志》)。所引“神话为言语之疾病肿物”一语的原话是:“Mythology, which was the bane of the ancient world, is in truth a disease of language.”(氏著Lectures on the Science of Language. New York: Charles Scribner, 1861, p.22)

章太炎援引姊崎书中所举语言“表象”之例:“雨降”“风吹”是以人类动作比拟自然现象,“思想之深远”“度量之宽宏”等说法,则是以有形空间衡量无形精神。由此类推,则《说文》之假借亦是“表象”的体现:“来”字“象芒朿之形”,本义为麦子,却因周颂“贻我来牟”之瑞从天降来,引伸为“行来”的“来”;“孔”字“从乙从子”,亦缘玄鸟(乙)至而得子的传说,而有“嘉美”之义。当代语言学家断言人类思维基于隐喻,正是隐喻在已知概念和未知概念、具体概念和抽象概念之间搭建起桥梁,构成语言系统(参看乔治·莱考夫、马克·约翰逊著、何文忠译:《我们赖以生存的隐喻》)。但章太炎对于语言文字的繁衍,却偏向更为客观主义的立场:语言发端时,固然难免“表象”之病;但若在文字孳乳、另造“正字”之后,仍然沉溺于“表象”,“习用古文而怠更新体”,则非章氏所能承认。他要恢复的是“正字”而非“古文”。“古文”有出自“表象”者,而“正字”的孳乳,也有可能后于“古文”。于是,“表象主义”为宗教病理之说,意外地为训诂正名提供了外来的学理支撑。《文学说例》推崇“故训求是之文”(第三段),同时也强调剖析名理,引入名家之说(第四段),旨在使文字时时“与外物吻合”,避免表象之病。

文学说例》另一个重要的外来凭借是涩江保的《希腊罗马文学史》。与正牌帝国大学毕业并随后留学英、德的姊崎正治恰成对照,自号“幸福散史”的涩江保(1857—1930)虽出身于医学世家,却主要活跃在民间舆论界,以面向市民读者的博文馆为基地,编译了横跨数学、哲学、天文学、社会学、伦理学、战争史、文学史乃至手工、体操、为人处世等广阔领域的大量通俗书籍,还写过多部冒险小说,几乎是一个万金油式的著作家。1890年前后,博文馆主人大桥佐平有意出版日本文学史,命涩江保编纂“泰西文学史”作为配合。收入该馆“通俗教育全书”第56编的《希腊罗马文学史》,便是其中之一。

今天来看,涩江氏此书与其说是“文学史”,不如说只是一份关于欧洲古典文学的知识大纲。但他在该书绪言中,介绍“文学史之必要”“文学之定义”“其起源发达”“其种类”等内容,摘译了古典时代以来西洋学者关于这些问题的讨论。《文学说例》第九段以下对该书的大段引用,使章太炎基于训诂正名的“文学”论得以与西方古今的各种文学概念对接。更为重要的是,1937年《制言》第34期登出潘承弼等辑《太炎先生著述目录后编》,“专著”一栏即有未刊的《希腊罗马文学史》一种(按语曰“此书译自日文,与前书同归长沙章氏”)。可知章太炎曾经翻译(或至少润色)涩江氏此作的全书,故对其书绪言中所译介的西洋文学定义、文字起源,以及文学因缘书写材料而得名诸说,即便未见直接征引,也有可能了然于心。从《文学说例》开始,章氏文论的重心渐由“文例”转向“文学”,当与涩江氏此部“文学史”的刺激不无关系。

回到《文学说例》,章太炎在第九段首先援引了涩江氏关于希腊文类“自然发达”的记述。所谓“自然发达”,即未受外力影响,故其文类发生如四季迭代,体现了自然秩序:先有韵文(verse)再有散文(prose),韵文按史诗(epic poetry)、乐诗(lyric poetry)、戏曲诗(dramatic poetry)顺序发生;史诗中又分大史诗(grand epic)、正史诗(historical poem,即有韵历史metrical history)等八类。散文则先后出现历史文(historical prose)、哲学文(philosophical prose)、演说文(oratorical prose)三种。章太炎后来称颂各国学术“能自恢彉”者,惟有中国、印度、希腊(《国故论衡·原学》);中国既然与希腊一样不受外力薰染,故其文学理应按同样的顺序“自然发达”。大概先有口传之史诗,降而此体“废于史官,而业存于矇瞽”,遂为《诗》之二《雅》。《书》分为二种:誓诰直录其语,为口说之祖;帝典则为“有韵之史”,正可类比于希腊的“正史诗”。逮至《春秋》以后,史书皆不用韵,是则散文之“历史文”先起;继而有管子(百官记数,源于周官)、老庄(立均出度,分属韵文)、孔墨(六国诸子所出)三种“哲学文”;至战国,纵横家起于行人口说,名家确立“演说元则”,是为“演说文”。按照章氏的描述,先秦时代经子文辞相继繁盛,确与古希腊文类发达的顺序若合符契。

在以上中西著述发端的对比中,章太炎自然会把经书(史诗及乐诗)、子书(哲学文、演说文)、史书(历史文)包纳在“文学史”范围之内。而在回溯战国“演说文”兴起之际,结合章学诚的《诗教》论,太炎又发现了“言语文学,厥科本异”的源头,继而铺陈“口说与文笔大殊”的理念。在他看来,六国纵横家言、宋儒语录,以及晚清流行的演说策论(源自“衰宋策锋”),都属于同一系统,即“务动听闻”的“口说”,故与“务合体要”且“关于故训”的“文辞”不同科。《文学说例》对“文辞”、“文笔”等概念名义还没有严格分梳,但章氏文学论中“言语文字,功能不齐”的基本立场已然形成。

《文学说例》颇能容纳骈文与《选》学:既言“《文选》不录口说(按:口说指纵横家辩说,《文选序》所谓“传之简牍而事异篇章”者),此后人所宜法”(第十段);又以骈文“体若骈枝,语反简覈”,远胜苏轼、陈亮之辞费;进而称道阮元推崇骈俪,“上溯《文言》,信哉其见之卓也”(第十二段)。这些论调,与四年后以阮元、刘师培一派“文言说”为潜在论敌的《文学论略》相比,何其相反乃尔!其实章氏此时对骈俪的宽容,多少也受到“希腊文辞”的引导。章氏所引涩江保书中提及古希腊人也追求“对称恰好”,不仅作文章讲究对偶,神庙建筑、装饰、雕像等亦莫不如是。章太炎引之,以为爱好骈偶“固人情所必至,初无间于东西”。其议论之通达,较之日后刘师培在《中古文学史讲义》中贸然声称骈文律诗“乃禹域所独然,殊方所未有”,自有高下之别。

文学说例》可能正好处在章太炎学术尚未定型的一个窗口期。然而,如果就此认为该文对外来资源毫无别择,照单全收,甚至以西例中,则亦不符合事实。比如他对晚清学界、教育界颇为流行的“修辞学”“文法学”诸说就不无警惕。

《文学说例》第十四段引武岛又次郎《修辞学》:“言语三种,适于文辞:曰现在使用法、国民使用法、著名使用法,是为善良用法。反之,国语所无,亦有三种:曰废弃语、外来语、新铸造语,施于文辞,则非善良用法。”此段译文有点拗硬,武岛实是说判定措辞妥当与否,有三个标准:一则所用是否为当下词汇,二则是否为国民一般词汇(即不为地域、职业所限),三则词汇意义是否显著(按:原书中所谓“著名”,是“反于生硬粗野”的意思)。这就涉及章氏

至少从1898年开始就一直关注的词汇问题,亦与篇首“叙曰”及引用姊崎正治表象说的部分遥相呼应。武岛氏不取“废弃语”的立场,显然跟章氏“有循于旧名”的主张相出入:“废语多有可用为新语者,东人尟通小学,不知其可相摄代,则宜以废语为一瞑而不复视也。”至此,话题又回到了“小学”。

“修辞学”(Rhetoric)是近代日本从西洋引进的新知识门类,经历了从自由民权运动时期注重口头演说术,到明治后期关注文学创作的转型。明治20年代以降,高田早苗、坪内逍遥、岛村泷太郎等“早稻田系”学者强调Rhetoric与美学修饰的关系,译之为“美辞学”。与之相对,帝国大学国文科出身的武岛又次郎(1872—1967)、佐佐政一等则更偏向应用写作,其著作常冠以“修辞学”“修辞法”“文章组织法”等名称。1898年作为博文馆“帝国百科全书”系列之一种出版的武岛氏《修辞学》,自然属于后者。

武岛又次郎《修辞学》注重写作实际,在晚清颇具影响力。不仅1905年就有了上海南洋中学教员汤振常的节译本(改题《修词学教科书》),像龙志泽《文字发凡》(一名《中学文法教科书》)、王葆心《高等文学讲义》(即氏撰《古文辞通义》的前身)等当年坊间流行的国文教科书,亦往往大段取用其文字。今人耳熟能详的叙事文、记事文、说明文、议论文之分,源自19世纪西欧修辞学的“构想分类”(kinds of composition),其在中文世界开始流播,也与武岛该书的引进关系匪浅。

然而,较早接触到此书的章太炎,并没有从体制(style)、构想(composition)、辞样(figures of speech)等修辞学自身脉络来理解其论述;诸如比喻、拟人、夸张等修辞手法,更属章氏意中必须竭力避免的“表象”。他只是截取武岛氏著作的一个片段,来代入自己素来关心的“小学”用字问题。较此前议论更进一步,《文学说例》主张复活废弃语,不只是因为其中含有可以对应新概念的资源,更注意到所谓“废弃之语,有施于文辞,则为间见;行于谣谚,反为达称者”。换句话说,废弃语根本没有废:书面上早已废绝的“正字”,可能至今还存活于方言俚语,“耕夫贩妇,犹人人能言之”。章太炎随手举了一些例子:扬雄《方言》记“佻,县(悬)也”,他认为即今日口语之“吊”;“塞,安也”,即杭州话的“利塞”;“崽者,子也”,即湖南、广东话的“仔”;秦代以前平民可自称“朕”,章氏以为即北方话的“咱”……从而有可能联结一个沟通古与今、文与言、经典与谣谚、中夏与周边、士大夫与愚夫愚妇的语文共同体。背后预设的前提,是汉民族各地方言有一个共同祖语,且祖语语根在音韵上分化的痕迹,存留于汉字字形;所以“正字”也可以推见“正音”,因声则可以求义。章太炎数年后作《文始》《小学答问》《新方言》,“寻其语根……推见本始”,正可看作该段旨趣的延伸。

在“修辞学”之外,《马氏文通》以来文法学强分汉文字类,章太炎也多所不满。特别是进入20世纪以后,日本式的“文典”著作流播内地。1903年,章氏致书刘师培就指出:“日本九品之法,施于汉文,或有进退失据,儿岛献吉[郎]复增‘前置词’为十品,此皆以欧语强傅汉文。”《文学说例》第十三段指出“辞例不可执”:对偶两句中处于同一位置的字,即便“辞例”相同,仍有多重意义层次。其趋向或同或反,取义或具体或抽象,形容词或为“举性”或为“加性”(借《墨子》术语)。无论是清儒所说的“辞例”,还是近人援引的“字类”,都不能竭尽一字的属性。试举谢惠连《雪赋》中“皓鹤夺鲜,白鹇失素”一句,“鲜”与“素”对,辞例尽同,文法上皆属形容词。但“鲜”字意存高下,带有褒义,是章氏所谓“加性形容词”;“素”字直指形质,为中立描述,属章氏所称“举性形容词”。章氏慨叹“今世言形容词者,未能定其科别”,更有“削性适例”之弊。这段暗中回应文法学的内容,可以说是对外来资源的“不引之引”。

在通行本《文学说例》的最后,章太炎引到了马修·阿诺德(Matthew Arnold, 1822—1888)的一句话:

亚诺路得《评判论》亦云:认现在使用与否之问题,其于言语,不在常谈之有无,而视其施于格段、关于目的者何如。

承接章学诚“战龙、载鬼,可入《周易》,不可入《书》《礼》”之说,引此句仍是要说明措辞是否妥当,不在古今雅俗,而要看著述体裁和表达目的。但阿诺德这句话,章太炎实是从武岛又次郎《修辞学》转引来的,对原意不无曲解。其日译文是:

マッシュー、アーノールド、其著批評論に、現在の使用なるか否かの問題は、言語が通常談話の使用以内か以外にあるかにあらずして、そが格段に用ひらるゝ目的に關して使用以内か、はた以外にあるかにあり。

武岛又次郎反对使用“废弃语”,但他也设想了一些例外的情形,比如历史小说中难免要用到所写时代的语言之类。阿诺德的话,正是在这样的文脉中被引出。日译文中的“格段に”就有格外、特别的意思,即常谈以外的词汇,可以运用于类似历史小说这样“特别使用之目的”。章太炎的误解过程,大概是先把表示假名重复的“ゝ”认作句读点,再按字面将“格段”理解成名词(大概近于格式体段的意思吧),这样“格段”成了“施用”的目的语,于是才有了“施于格段、关于目的”这么奇妙的译法。

不过,“误解”有时候也能成就“悟解”,上述“格段”就导向了武岛氏原书没有料到的论证方向。某种程度上,这正提示了章太炎文学论涵纳外来资源的基本方式。《文学说例》所引用的日文著作,有介绍西方最新学理的大学讲义录,也有匆忙间拼凑成书的通俗小册子;如此悬殊的著述层次,却都被融入一炉。对于这些宗教学、修辞学、文学史著作背后的学科体系、概念脉络、读者预设,他未必有完整的理解,却往往能有效地截取片段,充当自身理论框架构建的材料。基于这一认识,我并没有使用思想史研究中常用的“知识体系”一词,而是以“知识网络”来描述《文学说例》徘徊于东西学理之间的状态。使得不同脉络交错联结,最终结成网络的,未必总是客观、对称、合乎逻辑、完备周延的体系性认知,而经常来自某些结构、概念乃至只言片语仅仅在字面上或比喻、象征意义上的相似性。章太炎写了这篇奇论来祛除文字、文学的“表象”,但他取用东西学理的方式,依旧难逃“表象主义”的咒语。

(作者为北京大学中文系副教授)■