在“上海五国”—— 上海合作组织进程启动之前,中国与俄罗斯(苏联)的文化交流与“丝绸之路”密切相连,但又不限于“丝绸之路”的地域范畴。

自2017年6月接任上海合作组织轮值主席国以来,中国积极推动上合组织各领域的合作进一步发展, 主办上合组织峰会是2018年中国最重要的主场外交活动之一。目前,关于上合组织经济合作和安全反恐合作的著述甚多,但人们对上合组织人文合作的历史和现状却知之不多。本文拟重点探讨上合组织进程的历史文化底蕴及上合组织人文合作取得的成绩。

上海合作组织进程的历史文化底蕴扎根于中华文化、俄罗斯文化和中亚各民族文化之间上千年的交流和融合之中,而贯穿亚欧大陆的“丝绸之路”在其中发挥着至关重要的作用。由于中国与俄罗斯(苏联)幅员辽阔,两国的文化交往更超越了“丝绸之路”的地域范畴,但也与“丝绸之路”密切相连。以如此深厚的历史文化底蕴为基础, 上海合作组织的人文合作取得了显著成果。

“丝绸之路”——中、俄、中亚文明交汇的桥梁

据史家研究,早在距今约3000年前的中国西周时代,在中国和希腊之间辽阔的草原、半沙漠和山区地带,就散居着许多游牧部落。希腊人称他们为斯基泰人(Scythians,一译西徐亚人),中国人则将分布在河西走廊西端和天山南北的部落称为塞人部落。正是这些生活在亚欧大陆腹地的游牧部落建立了穿越中亚地区的最古老的贸易联系。英国著名的东西方关系史研究权威G.F.赫德逊在其名著《欧洲与中国》中具体描述了由塞人等草原民族充当中介的从欧洲到亚洲的商路,它从亚速海启程,经顿河、伏尔加河、乌拉尔河,穿过中亚大沙漠,到达高峻险要的阿尔泰山。公元前6或7世纪,一位古希腊商人亚里斯特亚士(Aristeas)曾随斯基泰人到达天山山脉,他的见闻录《阿里马斯比亚》不但记述了在中亚草原间往来的塞人部落,还提到在戈壁沙漠那一边,“有一片富饶的土地,人民定居务农,海水永不结冰”。 这可能是欧洲人对亚洲东部最早的朦胧记录。尔后西方“历史之父”希罗多德等人也对欧亚草原的各民族作了详细描述,一直谈到天山附近的伊赛顿人。 当时色彩艳丽的中国丝绸已进入希腊诸城邦,成为上层显贵的奢侈品。古希腊知道东方有一个生产丝的国家,以“赛里斯”(Seres)称呼它,便是根据汉语“丝”的译音而取。

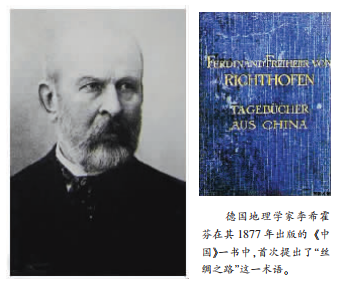

公元前334-323年亚历山大大帝率军东征,横扫亚洲西部和中部,几乎叩到了中国的西大门,用剑与血开创了古代东西方文明交融和商贸大发展的新时期。如果说亚历山大帝国的出现曾在客观上有利于保障古代亚欧交往通道西半段的畅通,那么随后东方汉帝国的昌盛则有助于这一通道东半段的开通,从而为举世闻名的“丝绸之路”的开辟创造了条件。汉朝的中国是亚洲东部最大的王权国家,其控制力达到天山脚下,中亚不少游牧民族纷纷向汉朝称臣纳贡。公元前138和前119年,汉武帝派遣其侍从官张骞两度出使西域,实地勘察了东西交通要道的东半段,开始了内地与西域、印度、中亚和西亚的直接交往。由此,加之此前业已存在的中西亚与欧洲的联系通道,一条贯穿亚欧大陆东西的交通线便逐渐形成。由于汉王朝国力强盛,穿过该地域的商路安全畅通,以中国丝绸为主要商品的东西方贸易开始有了一条比较固定的陆上路线,即从中国渭水流域起,通过河西走廊由昆仑山脉的北麓或天山南麓向西穿越葱岭(帕米尔),经中亚再沿西亚的幼发拉底河到地中海东岸的安条克城,最后通向罗马。这就是著名的陆上“丝绸之路”。尽管这条通道途径许多浩瀚无际的沙漠,然而沙漠里的天然绿洲却为过往行旅提供休憩、栖身之地,故被称作“绿洲之路”。至于“丝绸之路”这一术语,最早出现于德国地理学家李希霍芬(F.von Richthofen)1877年出版的《中国》一书。 除了“绿洲之路”,也有学者将前面提到的由塞人等游牧部落自先秦时代就已开辟的商路称为“草原之路”。近来还有学者提出,在张骞通西域以前还存在一条“南方丝绸之路 ”,从今成都出发,经云南出横断山,经缅甸抵印度,而后向西北入中亚、中东,抵地中海沿岸。

无论怎样定义“丝绸之路”的走向,中亚地区都是“丝绸之路”的中段和主干,是丝绸之路的必经之地。“丝绸之路”对中亚地区的影响,不仅在于贸易对中亚经济、社会发展的促进,更重要的是与贸易紧密相连的文化交流使多种文明在中亚交汇、融合。从古至今,古埃及文化、古波斯文化、佛教文化、印度教文化、古罗马文化、古希腊文化、汉儒文化、突厥文化、蒙古文化、斯拉夫文化、阿拉伯文化、伊斯兰文化、犹太文化、俄罗斯东正教文化、苏联文化、西方资本主义文化、新中国文化等等都通过“丝绸之路”对中亚产生过或还在产生着影响。因此,著名历史学家汤因比认为中亚在历史上是各种文明交汇、碰撞的舞台和桥梁。这里不打算写一部中亚文明交往史,仅对此做一些案例研究。

案例之一,中亚“胡”文化对中国文化的影响。近代以前,“胡”对生活在中原地带的汉人而言有多种含义。可以指“北方的游牧人”,即“北胡”;也可指葱岭东西两侧地区(今新疆及乌姆河—锡尔河流域)的民族,即“西胡”。 从赵武灵王引进胡服骑射以增强军队战力开始,胡文化在中国内地逐渐开始传播,至东汉繁荣,于唐代鼎盛。 其包括“胡服、胡饭、胡床、胡骑、胡笛、胡舞、胡音、胡乐、胡姬”等等,涉及衣、食、住、行、乐等方方面面。《本草纲目》中提到,由张骞从西域引入中原的植物有:红蓝华、胡麻、蚕豆、苜蓿、胡瓜(即黄瓜)、安石榴、葡萄等。其中苜蓿的原产地为伊朗,传入中原很可能是通过大宛国(今费尔干纳草原区域)。安石榴的原产国也在伊朗。

案例之二,佛教、伊斯兰教、基督教、犹太教和摩尼教从中亚传入中国。大月氏国于公元1世纪称雄中亚,其国王笃信佛教且大力支持佛教传播。据载,汉明帝时代从大月氏国来的迦叶摩腾、竺法兰等人在洛阳白马寺译出《四十二章经》,将佛教传入中国,此后不断有中亚地区的高僧通过“丝绸之路”进入中国布道。中国唐朝时,阿拉伯势力进入中亚。到10世纪末,伊斯兰教在中亚迅速传播。元朝时,蒙古人推行宗教宽容政策,伊斯兰教便逐渐进入中国,在中国西北地区流行、普及。初入中国的基督教派是“聂斯脱利教”,即景教。该教派在美索不达米亚较为活跃,后传至中亚地区,再逐渐进入中国西北边区。当时中国境内的景教徒,不少来自中亚。到唐太宗时,景教甚至得到了官方承认。来自中东、中亚的犹太人于7至8世纪通过“丝绸之路”进入中国,起先定居长安,后移居开封,人数最多时超过5000。大约在武则天时代之前,中亚的粟特人将摩尼教传入中国。摩尼教进入中国后迅速汉化,与中国固有文化传统相结合,逐渐在博大精深的中华文化中消融。

▲这件公羊图案的丝织品现存美国大都会博物馆,被认为是萨珊王朝时期制作的、在“丝绸之路”沿线深受欢迎的贵重物品

案例之三,中华文明也对中亚产生了重要影响,并通过中亚传播到西方世界。其中最有名的当属以丝绸为代表的纺织、服装文化,以及与此密切相关的缫丝术。玄奘高僧在《大唐西域记》中就生动地描绘了中国内地的蚕桑技术是如何传入中亚地区的。“丝绸之路”即以此命名,这里不再详述。同样,对人类文明发展起了重要推动作用的造纸术和印刷术都是从中国通过“丝绸之路”进入中亚,再传播到西亚、北非、欧洲的,而中国的儒家文化和道教文化也通过“丝绸之路”对中亚和西方产生了一定的影响。

当然,随着世界科学技术的发达和全球交通网络的拓展,以骆驼和马匹为主要交通工具的古“丝绸之路”的作用逐渐衰退。到了今天,在当年的“丝绸之路”上往来的已是汽车和火车。但是,“丝绸之路”这一名词仍然被广泛使用,如人们把贯通亚欧的大铁路称为钢铁“丝绸之路”,把从中亚通往中国的油气管道称为能源“丝绸之路”,等等。2013年,中国提出了构建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议,又赋予丝绸之路与时俱进的全新内涵。更为重要的是,“丝绸之路”已成为不同文明沟通、对话、交流的象征。习近平主席指出:“千百年来,在这条古老的丝绸之路上,各国人民共同谱写出千古传诵的友好篇章。两千多年的交往历史证明,只要坚持团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢,不同种族、不同信仰、不同文化背景的国家完全可以共享和平,共同发展。这是古丝绸之路留给我们的宝贵启示。” 正因为此,上合组织从其前身“上海五国”进程启动之时便强调要从文明对话的角度弘扬“丝绸之路”精神,构建新的“丝绸之路”,将“丝绸之路”这一历史留下的宝贵财产视为各项合作发展的文化底蕴和文明基础。

与“丝绸之路”密切相连而又超越“丝绸之路”的中俄(苏)文化交流

在“上海五国”—— 上海合作组织进程启动之前,中国与俄罗斯(苏联)的文化交流与“丝绸之路”密切相连,但又不限于“丝绸之路”的地域范畴,其历史大约可分为三个阶段。第一阶段从13世纪初至16世纪。1236年,成吉思汗之孙拔都入侵罗斯,一直远征至东欧,建立了横跨欧亚的“金帐汗国”,统治着罗斯和西伯利亚西部的广大地域。不久后,蒙古大汗忽必烈称帝,建立了中国历史上的元朝。这样,中俄便都处于蒙古人统治之下,使中俄文化在蒙古帝国范围内开始交流。第二阶段从16世纪至20世纪初。这一时期俄罗斯建立起统一的专制国家,中俄之间开始了正式的官方交往。俄罗斯文化也在这一时期完成了向近代文化的过渡,呈现出空前繁荣的局面。中俄两大文化圈遥相呼应,双方之间的交流贯穿文学、艺术、宗教、教育等各个领域。第三阶段从苏联建国至苏联解体。由于世界上第一个社会主义国家的发展壮大,中国先进分子寻求救国真理的重点从关注欧美列强转向学习苏俄。新中国建立后,具有相同的意识形态极大地促进了中苏两大国之间的文化交流,此后虽有若干次曲折,但中俄之间的文化亲近感已深入两国民众心中。

大多数学者认为,中俄人民之间的交往始于蒙古统治时期。在《元史》中记载,当时有相当数量的俄罗斯士兵来华并驻守元大都(今北京)。 几乎在这同时,也有众多汉族工匠、艺人和书吏随蒙古大军来到了俄罗斯。 据记载,当时随他们传入俄罗斯的中国茶叶、器物和服饰均受到上层人士的喜爱。 然而,直到1567年, 中国封建王朝与俄罗斯帝国之间才有了正式交往。当年哥萨克首领雅雷舍夫到访北京,回去后向伊凡雷帝报告了在中国的见闻。1618年(明朝万历年间),托木斯克的哥萨克伊凡·裴特林于当年5月9日出发,途经大青山、呼和浩特、张家口,抵达北京。他在次年春季返回托木斯克,后至莫斯科向沙皇呈交了万历皇帝的国书和一幅中国地图。及至清初,沙皇于1654年派遣以费奥多尔·巴伊科夫为首的使团来华,于顺治十三年(1656年)抵达北京。四年后,沙皇又派遣使臣伊凡·别尔菲利耶夫到达北京。两次访问都带回顺治皇帝的文书。康熙在位期间,俄国使臣频繁来华。康熙十四年(1675年),尼古拉·米列斯库率团来华,受康熙四次接见。康熙五十八年(1719年),伊兹迈罗夫受命来华,受到康熙六次接见。同时,中国官员也多次访问俄罗斯。当时中俄使臣来往频繁的主要原因是俄国哥萨克不断向东扩张,严重威胁中国边陲的安全。康熙二十八年(1689年),中俄两国通过谈判签订了第一个官方条约《尼布楚条约》,划定了疆界并确定了相关通商事务。此后,双方统治者都意识到了解对方的重要性,开始积极推动两国的文化交往,努力学习对方的语言和研究对方的历史、政治、经济、文化。

康熙五十一年(1712年),使臣内阁侍读图理琛出使俄国,三年后回国。他撰写了《异域录》一书,是中国历史上第一部旅俄游记,记载了俄国山川地理和风土人情,内容丰富,后编入《四库全书》,对中国人了解俄罗斯发挥了重要作用。雍正五年(1727年),中俄签订《恰克图条约》,该条约为双方的文化交流奠定了基础。在此前后,俄政府日益重视培养对华交流的人才,派留学生前往中国学习,并积极支持对中国进行全面研究。 同时,清政府也设立了俄罗斯馆和俄文馆,接受俄国东正教传教士和留学生来华学习汉、满文,并培养中国的俄语人才。19世纪中叶,已有中国人自费前往俄国留学。到1896年,清政府向俄国送出了第一批“官派”留学生,此后赴俄的官费和自费留学生日益增加。通过互相学习对方语言,了解对方国情,俄罗斯的“汉学”(或“中国学”)研究和中国的俄罗斯研究开始起步。从18世纪中期开始,俄国学者便开始翻译中国文学名著和哲学、历史典籍,如《赵氏孤儿》等。俄罗斯各地建立了一批“汉学”(“中国学”)研究机构,研究范围涵盖哲学、历史、宗教、民族、文学、民间风俗、中医、考古、工艺美术、音乐等方方面面,出现了一批“汉学”专家,推出了一批专著。如著名汉学家尼·雅·比丘林在1840-1848年间就连续推出了三本关于中国的专著:《中国,及其居民、风俗、习惯和教育》《中华帝国祥志》《中国民情与风尚》,在俄国产生了巨大影响。 苏联当代学者甚至称那个时代的俄罗斯汉学研究为“比丘林时代”。 作为比丘林的好友,普希金在《奥涅金》手稿中采用了孔子的论述,显然受到了这些著作的影响。列夫·托尔斯泰则对中国的“道”文化进行了研究,并将其引入俄罗斯精神之域。

相对而言,中国的俄罗斯文化研究起步比较晚,到20世纪初才开始形成势头,其直接的动因便是俄国的革命高潮和苏联的建立。1905年后俄国革命高潮迭起,到1917年,“十月革命一声炮响,给我们送来了马克思列宁主义”。 “五四”运动爆发后,中国先进知识分子积极引进、宣传并推广俄苏文化和马克思列宁主义思想。李大钊欢呼:“俄国革命之成功,即俄国青年之胜利!亦即俄国社会的诗人灵魂之胜利也!” 瞿秋白宣称:“苏联是世界无产阶级革命运动的中心,是民族解放运动、殖民地反帝起义和反帝战争的中心。” 鲁迅将俄罗斯文化称为“伟大肥沃的‘黑土’”,从中孕育出了“变革”、“战斗”和“成功”。 从上世纪20年代到新中国成立,中国左翼知识分子翻译了大量马列主义的文章、书籍。据不完全统计,从1921年中国共产党成立至1927年第一次国内革命战争结束,中国国内翻译出版了列宁著作30多部。第二次国内革命时期,中央苏区和国民党统治区又翻译出版了列宁著作40余部。 抗战时期,延安的马列学院组织翻译出版了《马克思恩格斯丛书》《列宁选集》和《斯大林选集》。在此期间,许多翻译成中文的俄苏文学作品激励着中国人民抗击日本法西斯的民族斗志。“到莫斯科去”,成为当时中国共产党人和左翼知识分子向往的目标。中国共产党的许多领导人都在这一时期到苏联学习和工作,如刘少奇、周恩来、朱德、邓小平、张闻天、杨尚昆、任弼时等。一些左翼文化工作者也纷纷造访苏联,如戈公振、邹韬奋、戈宝权、郭沫若、茅盾、胡愈之等。同时,苏联方面也派出许多专家来中国帮助中国共产党和指导中国革命,如维金斯基、越飞、马林、鲍罗廷、加拉罕、加伦、米夫、罗明那兹等。中苏两国的文化界名流在推动双方文化交流中发挥了重要作用,如鲁迅、瞿秋白、周作人、曹靖华、耿济之、特列季亚科夫、A·A·伊凡诺夫、王希礼、卡尔曼等。

1949年新中国成立后,与外交上的“一边倒”政策相适应,和苏联的文化交流一度成为中国对外文化交往的重点。在上世纪50年代,无论是苏联的政治理论和文学作品,还是苏联的音乐、美术、舞蹈、戏剧、电影等,中国均加以引进和吸收,以致中国文化中的苏联元素处处可见,有学者认为当时形成了“唯俄国文化是从的大势”。 大批中国留学生去苏联学习和大批苏联专家来华帮助中国的社会主义建设,进一步促进了中苏之间的文化交流。虽然这一时期中国的苏联—俄罗斯文化热有着深刻的政治背景,但也因其大范围的推广而具有普及性和群众性,如当时出现在中国出版界的“俄罗斯作品翻译热”、在文学界的“苏维埃英雄情结”、在中国老百姓中的“苏联歌曲热”等等。同时,与以前汉学—中国学研究局限于学者圈内不同,当时苏联也出现了中国文化热,并对一般民众产生了影响。此后,虽然经历了中苏关系恶化和“文革”的冲击,但两国文化交流曾取得的这些丰硕成果始终深深扎根于人民心中,因为“文化就像一个绵延不断的河流……潜移默化,润物无声”。 正因为有着如此深厚的渊源,苏联解体后中国与俄罗斯及前苏联国家的文化交流能够迅速恢复并进一步发展,成为“上海五国”—上海合作组织进程文化底蕴的重要组成部分。

上合组织人文合作的显著成果

基于上述深厚的历史文化底蕴, 上海合作组织框架内开展的人文合作取得了显著成果,具有深远的意义。

上海合作组织成立后,一直遵循“尊重多样文明、谋求共同发展”的精神,充分尊重上合组织各国人民文化的多样性与差异性,提倡各种文明和平共处、平等交流、互相学习、互相借鉴、共同发展,通过推动组织框架内丰富多彩的人文合作,促进不同国家、民族、宗教人民的心灵沟通,取得了丰硕成果。

上合组织建立了文化、教育、卫生、科技等部长会晤机制,以规划、设计、组织、实施各类合作项目。上海合作组织成员国签署的《上海合作组织成员国政府间文化合作协定》《上海合作组织成员国教育合作协定》《上合组织成员国政府间卫生合作协定》《上海合作组织政府间救灾互助协定》《关于加强在上海合作组织框架下的国立科研机构科技合作宣言》《上海合作组织成员国政府间科技合作协定》《上海合作组织成员国旅游合作发展纲要》等文件,为各成员国开展多边人文合作奠定了重要的法律基础,使相关合作不断深入发展,呈现绚丽多彩的繁荣景象。

上海合作组织建立了自己的上合组织艺术节,通常在上合组织峰会期间演出体现上合各国特色的精彩节目,展示欧亚大陆历史悠久又丰富多样的文化与风情。上海合作组织创建了上合组织论坛,促进成员国学术机构和专家学者之间的相互协作,就上合组织面临的迫切问题开展共同课题研究,为组织的发展提供智力支持,成为上合组织的“第二轨道”智库。俄罗斯总统普京高度评价论坛的意义,认为“论坛的作用同样不可小视,该论坛将把专家、学者的代表联合在一起,成为一个独特的非政府专家机制。” 按照上合组织成员国教育合作协定的精神,上合各国积极推动交换留学生和学者、相互学习对方语言,还办起了上合组织大学,使之成为上合组织各国教育体系多边协作的创新机构。遵循上合组织成员国政府间卫生合作协定, 上合组织研究开展传染病防治等方面合作事宜,以提高合作应对公共卫生突发事件的能力。按照上合组织成员国科技合作协定,上合组织各国努力促进组织框架内多边科技合作的发展,首先开展水资源、农业发展、纳米技术、信息和电信系统,能源和能源储备等领域的合作研究和开发。上合组织救灾合作稳步发展,制订了一系列行动方案,就各国救灾联络机制、信息交流机制、边境区域救灾合作、人员培训和技术交流等具体事项达成共识。上合组织还积极推动旅游合作,努力开发“丝绸之路”沿线的丰富旅游资源,通过对各民族、宗教的历史、文化遗产及风俗习惯的相互了解来促进各国人民之间的友谊。

在当今国际舞台上,人文合作迅速发展,呈现绚丽多彩的态势,而上合组织的人文合作在其中独树一帜,具有不少创新特色。例如,上合组织在国际上最早提出了在网络时代维护信息安全与文化安全的问题,高度重视打击网络犯罪活动,特别要阻止利用网络宣扬极端主义思潮。同时,上合各国均注意在民众中采取预防性措施和进行相应解释工作以抵制错误引导社会舆论的企图,在大众传媒领域建立应对新威胁的有效机制。在2013年9月于比什凯克举行的上合组织峰会上,成员国领导人重申:“反对将信息通信技术用于危害成员国政治、经济和公共安全的目的,阻止利用国际互联网宣传恐怖主义、分裂主义和极端主义思想,主张制定统一的信息空间国家行为准则。” 在2017年6月的上合组织阿斯塔纳峰会上,中国倡议建立上合组织媒体合作机制,并愿意主办上合组织首届媒体峰会。又如,上合组织特别重视青少年之间的文化交流,将其视为具有战略意义的举措,专门为他们组织丰富多彩,形式多样的人文交流活动。自2005年以来,中国拨出专项资金,为其他成员国培训了数千名不同领域的人才,其中大多数是青年。从2014年开始,中国在10年内向上合成员国提供3万个奖学金名额,并邀请1万名孔子学院师生赴华研修。 2004年俄罗斯别斯兰中学遭受恐怖袭击后,中国邀请受到伤害的俄罗斯学生来华疗养。2008年中国汶川大地震后,俄罗斯也邀请在地震中失去亲人的中国青少年去俄疗养。

上海合作组织的人文合作增进了不同文明、国家、民族、宗教之间的沟通和互信,是构建人类命运共同体的成功范例。它为上合组织安全合作和经济合作奠定了坚实的基础,增强了上合组织可持续发展的动力,不但对欧亚地区的发展具有深远的意义,而且对全球的和平与发展也具有重要的示范意义。显然,这些成就的取得正是得益于上合组织进程深邃、厚重的历史文化底蕴。(作者系上海社科院上合组织研究中心主任、中国-上合组织国际司法交流合作培训基地首席专家、 上海世界史学会会长)

*文汇独家稿件,转载请注明出处。