![[L1QF`_[I]}IP$2APEP2Q6P.png](http://wenhui.whb.cn/u/cms/www/201802/23151830slgr.png)

▲“奥陌陌”的艺术照,这是人类首次发现源于太阳系外的小天体

【周有光先生说过,语言使人类区别于禽兽,文字使文明区别于野蛮,教育使进步区别于落后。作为用文字提炼、表达、传播科学的语言,术语的规范与统一是所有学科建设的基础。《文汇学人》在北京拜访了五位不同学科的学者,他们均参加过名词审定,深知这份工作之于学术研究的重要意义。】

“中国学界有那么一批热爱科学、甘于奉献的人,这是一件幸事”

李竞(中国科学院国家天文台研究员):

上世纪80年代初,在推进自然科学名词审定工作之前,要看看哪个学科在先,结果发现南北之争、门户之见比较麻烦,很多学科在第一步就碰到了障碍。天文学起步较早,也有自己的审定委员会,在全国自然科学名词审定委员会成立后便挂靠过去,承担天文学名词的审定工作。我们拿这段历史开玩笑说,“还没组建家庭,就有了孩子。”

国家对于这项工作非常重视,名词委当时的地位相当于体委和民委。我们接到两个任务,一是修订以前出版的天文学名词,因为太多年没有动了(中国天文学会在1922年成立后,拟定统一的天文学名词,1933年经当时的教育部核定出版了第一本《天文学名词》;新中国成立后,通过修订和增补,编辑了新的《天文学名词》,于1952年由中央人民政府政务院文化教育委员会学术名词统一工作委员会颁布),二是筹建国标,提出新的体例,用汉字作为字头,排列不是按照笔顺或是音序。我们把天文学科分为10个部分,天体测量、天体力学、天体物理、天文学史、天文仪器、太阳、恒星、星系、宇宙学,以及空间天文。这个方案先试点,后来就成了样本。所以说,天文学名词审定的最大贡献不只是开了个头,还创造了大家都在遵循的体例。

1987年,第1版出来后(收录科研、教学、生产以及新闻出版等部门使用的天文学规范名词1956条),名词委有了新的打算,要求包括天文学在内的一些学科加注定义,根据他们制定的规范,用非常简短的表述给每一个名词注释。这样的想法不是那么容易付诸实践。物理学那边说,有些名词是无法注释的,天文学这边也有同感,比如“时间”、“空间”这样的名词。为了搁置争议,名词委开了绿灯,最上层的名词不加定义,因为就算把全世界的天文学家聚在一起也没办法形成统一意见。我们花了很大力气,尽量把注释表述得清楚易懂,有时为了一个说法争得面红耳赤。在天文学之后,物理学也完成了他们的名词注释。审定工作很辛苦,但也光荣。要知道,名词委这个机构是不发工资的,需要参与的专家和学者无私奉献,每个学科的名词审定工作都是如此。中国学界有那么一批热爱科学、甘于奉献的人,这是一件幸事。

▲建于贵州黔南州平塘县克度镇的“500米口径球面射电望远镜”(英文简称FAST)

进入21世纪后,天文学名词已经完成了第2版的编辑。这时我们开始考虑“互联网+名词审定”,把收集到名词用邮件的方式发给各个委员来审定。后来直接把数据库放在网上,效率就更高了,在确定一个新词的中文译名时,可能一天之内就解决了问题。我们建了一个天文学名词的网站,供大家免费查询,加入会员还能参与名词审定。说到这,不得不提我们引进的一个人才,他叫崔辰州,原来从事计算机工作,是一个天文爱好者。来到国家天文台后,他看准了新鲜事物的发展方向,把国内外的天文信息收罗起来,帮着搭建了中国虚拟天文台。

放眼世界,中国天文学的历史比较独特。4000年前就开始萌芽、自然生长。古时没有国际交流、亦没有受到两河流域的影响,完全是根据中华文明与中华文化之天人合一的观念,对于天象特别重视,二十四史的每一卷都有天文志。赤道、黄道、赤经、赤纬,这些并非舶来品,而是中国本土的,构成了一套自己的天文学名词体系。1921年,国际天文联合会成立,中国的天文学人敏锐地意识到这门科学需要跨国交流与共享,于是次年加入。在向西方学习的过程中,渐渐知道了天体物理以及更先进的天文学,人们的刻板认识不再囿于天圆地方。为了做好知识的普及,引入西方的天文学名词并依据中国传统形成对应的中文表述,这不仅仅是简单的翻译。牛顿在1666年利用三棱镜观察到光的色散,把白光分解为彩色光带,称其“spectrum”。到了中国,我们采用“光谱”一词,不用过多解释,公众看到就很容易理解。再比如“quasar”,可能会陌生,但一说“类星体”,传播的效果就大大提升了。另外,天文学史的一些名词属于中国特有,我们就提出来,有些音译,有些意译,这种情况和中医药类似。不光是天文学界,整个科学界都很清楚名词审定的重要意义。

再说说我是怎么与名词审定工作打上交道的。1952年,我在中国科学院紫金山天文台任职,而中国天文学会也挂靠在这个单位,我顺理成章地成为学会的一员。除了熟悉天文学的英文名词,我的俄文水平也不差,当时号召学习苏联,正好在名词审定中派上了用场。我到南京后不久,戴文赛先生从北京大学调到南京大学,我们之前就相识,我在大学期间还参加过他组织的天文学习小组。1957年,戴先生作为中国天文学会天文学名词委员会主任,主持审定由我和沈良照先生编订的天文学名词初稿(俄英中对照),次年完成终审,后以俄英中、英俄中、中英俄三种版式出版。那时做事非常辛苦,要投入大量时间做卡片,没有感情的话肯定坚持不下去,在收集和审定名词的过程中,我担任他的助手。戴先生毕业于剑桥大学,抗战期间回国,在内迁昆明的中央研究院天文研究所任研究员。他对天文学名词有着浓厚兴趣,尤其在天体物理学领域,关于恒星、星群、星团、星际物质、星云、星系、星系群、星系团以及各个天体层次的新词,他都能给出权威的修改和定名意见。

天文学在名词委的指导下开展了30多年的名词审定工作,从第一届委员会起,坚持做到现在的老人可能只有我了。让我欣慰的是,我们的人才没有断档,名词审定工作可以继续推进,而其他一些学科就在面临这样的烦恼。

“植物学突飞猛进,出现了新的学科、新的生长点以及新的名词概念”

孙敬三(中国科学院植物研究所研究员):

一说植物学,大家应该不会陌生,我们吃的、穿的、用的都离不开植物。上世纪50年代末至60年代初,国家经济困难时期,粮食短缺,大家饿肚皮的时候什么都想吃,当时我在北大读书,生物系养小球藻给因营养不良患浮肿病的同学喝,还用杨树叶子做人工蛋白,拿来蒸窝窝头。后来农业得到重视,农作物的改良,比如高产、优质、抗病、抗旱、抗寒等特性的获得都与植物学的基础研究密切相关。《植物学名词》编辑和修订的重要性也就不言而喻,如果做好了,对于农业发展、林业发展、园林绿化等,都有很大的益处,之于本学科教学和研究的意义,就更不用说了。

跟其他门类的自然科学比起来,植物学名词的基础算是比较好的。解放前,国立编译馆就审定过植物学名词,解放后,发展速度就更快了,特别是在全国自然科学名词审定委员会成立后。植物学名词的审定工作委托中国植物学会来主持,不同领域的学者成立了不同的分支学科委员会,搜集3000余条名词,并于1992年出版了《植物学名词》。统一规范植物学的学

科名词,这对当时的教学、科研都起了很大帮助。2008年,第2届植物学名词审定委员会成立,背景是国内外的植物学在过去这些年经历了非常大的发展,可以说是突飞猛进,同时出现了新的学科、新的生长点以及新的名词概念。

早期植物学的研究主要是分类,从野外采集标本,带回来鉴定,看属于什么科、什么属、什么种。如果是新的植物,就定个拉丁文学名。这是最基础的工作,每个国家都是如此做的。当然一般植物都有俗名,但是用起来有点混乱,比如同一种植物,广东和湖北两地的叫法可能就不一样。同名异物、同物异名的现象普遍存在,这对学术交流和科学研究非常不利。植物分类在解放前就开始做了,这项工作现在依然持续着。《中国植物志》出版后,我们植物资源的家底基本上摸清了,全国大概有3万多种植物,并且都有了规范的中文名和拉丁文学名。植物分类学主要是通过形态来判断,根茎叶花是什么形状,雌雄异株还是雌雄同株;也可以解剖后做成切片,在显微镜下观察。第1版《植物学名词》,大部分是与分类、形态与解剖相关的内容,植物生理、植物化学、植物生态学等也有一定的涉及,但不是主流。

十几年来,植物学逐步从传统植物学(botany)发展为植物生物学(plant biology),研究植物生命过程的基因、分子层面的调控机制。原先是用肉眼和光学显微镜观察,现在从基因、分子层面解析植物生命活动的调控机制。分类学过去主要是从植物的外部形态看有什么区别,现在则通过DNA序列看它的差别,这是很大的变化。其他学科诸如植物分子生物学、植物基因工程、植物生物技术、植物发育生物学、植物细胞生物学等领域的发展更是迅速,相应地就出现很多新的名词与概念,所以我们做第2版时感到任务很重。这些大部分是跨学科的新名词,植物学在用,动物学、遗传学、微生物学、细胞生物学也在用。

对于跨学科名词的处理方式,第2版与第1版的做法有所区别。以前的想法是尽量避免与其他学科重复,比如植物学与遗传学、细胞学,大家要有分工。植物的基本结构和功能单位是细胞,每种植物都由细胞组成,那么和细胞相关的名词,植物学名词收不收?遗传学也存在这样的问题。当时的方案是,细胞壁里面的名词一概不收,因为相关名词《细胞生物学名词》一书中肯定会收。植物学名词把植物基本结构和功能有关的名词都舍弃了,似乎有点说不过去。植物的生命活动是由细胞核控制的,但在第1版,找不到“细胞核”这个词。由于划定了界限,旧的版本漏词很厉害,给使用者造成诸多不便和困惑。所以第2版做了调整,把必要的名词都收进来。查漏补缺之余,最重要的是给每个名词加注定义,旧版收词3300多条,新版增至5800多条,给这么多词加注释义,是一项繁重的工作。注释不同于口头谈话,科学性与严谨性要求很高,光凭个人的经验是远远不够的。一方面是参考国内外的现有资料,包括教科书、历史文献等,另一方面是结合专家各自的研究经验与心得,大家进行充分探讨后再得出结论形成释义文本。

谈学科名词审定,就绕不开学科自身的研究。过去很长一段时间,我国植物学研究在国际上是排不上名的,原因就是没有重要的成果和论文。你看中国3万多种植物,里面有几种是像水杉这样(1948年,胡先骕与郑万钧联合发表《水杉新科及生存之水杉新种》,把在四川采集到的标本正式命名为“水杉”),是由中国人自己定名的。我们自己家里的植物,绝大多数是由外国人定名的,从这里也可以看出,以前植物学在中国是什么处境。大家都知道青蒿素,但其实它是从黄花蒿里面提取的,真正的青蒿中没有青蒿素,这是当初日本人张冠李戴,把青蒿命名为黄花蒿所造成。因沿用已久,很难改正了。再比如北京的行道树从古至今多用国槐,也叫中国槐,拉丁名却变成了“日本槐”(Sophora japonica)。因为是外国人先在日本发现的,殊不知日本是从中国引种的,中国才是“原产地”。这件事给中国植物学工作者的感情造成了很大伤害。

▲位于湖北省利川市谋道镇的“水杉王”。上世纪40年代,植物分类学家胡先骕和树木学家郑万钧研究了从这棵树上采集的标本,共同将其定名为“水杉”。

创立现代植物学的老一辈都是留洋学生,我是1957年考入北大生物系,用的切片机、显微镜都是进口的。看显微镜需要载玻片和盖玻片,前者可以用一般玻璃制造,但后者只能从国外进口。怎么办?聪明的中国留学生看到别人用完后丢掉了,就从垃圾桶里捡起来,洗洗干净保存好,带回国内继续使用。从这件小事上也可以看出当时国内的科研条件是多么的困难。那时一个老师跟我说,中国的植物学还没到黄金时期,他的意思是,我们还不具备现代植物学研究的物质条件。经过多年发展,我们的物质设备条件有了极大改善,很多实验室的硬件方面完全不输给国外。更可喜的是,近年来我国植物学研究取得了不少创新性成果,在国际顶尖生物学期刊上发表了多篇学术论文,这在过去是很难做到的。照这样发展下去,相信我国植物学研究水平不久会全面跻身世界先进行列。

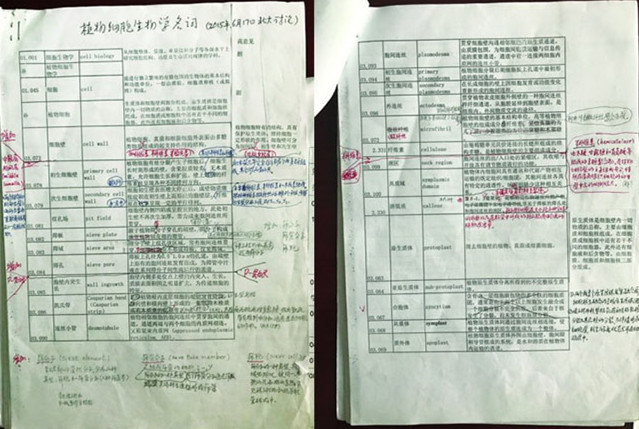

▲在"植物学名词*修订前拟定的提纲及其讨论意见

“学界经常因为科技名词不统一而造成不必要的困扰,所以都很赞成”

董琨(中国社会科学院语言研究所研究员):

作为人文社科领域正式而全面开展名词审定工作的第一个学科,语言学的名词审定是顺应整个术语工作与时俱进的大好形势而发动和开展起来的。

语言学和名词审定的关系是最密切的。科技名词的表达载体就是语言,特别对汉语来说,是很重要的一个方面。科技名词审定原来都在自然科学和工程技术的范畴,后来延伸到社会科学与人文科学领域。自然科学和工程技术的名词强调唯一性,就是单义;而社会科学,具体到语言学,就有一定的特殊性。举个例子,词(word)既是词汇学单位又是语法学单位,词汇学下的定义就不同于语法学。它的下位概念morpheme,既作为“词素”(词汇·语义学)的英文名称,也作为语法学中“语素”的英文名称。

1985年,全国自然科学名词审定委员会成立,我开始参与一些工作,而正式开展语言学名词审定是在20世纪末。语言学作为社会科学领域的先行者,审定名词顺理成章,对中国社科院语言所来说,也是义不容辞的事情。大家平时做研究,经常因为科技名词、语言学名词不统一而造成不必要的困扰,所以对于名词审定,学界都很赞成。可以说,这是学科建设的一个基础工程。

在构思框架时,我们划分了若干学科分支,最后完成的13个分支主要是术语建设方面比较有基础或是迫切性比较强的学科。某些分支当时条件不够而未能开展,后来专门立项进行,比如语言教学。至于谁来审定的问题,我们考虑过是仅由社科院语言所一家承担,还是争取学界的广泛参与?如果让一个单位做,学科阵容不见得那么齐全,所以我们采取了后一种做法,即除了本所的专家学者以外,广泛动员、组织了整个学界的力量。

我们从社科院语言所、教育部语言文字应用研究所、北京大学、北京师范大学、中国人民大学、中央民族大学、南京大学、厦门大学、安徽大学、上海外国语大学、广州外语外贸大学等单位把每个学科分支的权威专家召集起来,由他们亲自参与或指导年轻学者具体操作并严格把关。比如说,文字学找复旦大学的裘锡圭先生,他很支持,但是具体的工作做不了,便推荐文字学会会长黄德宽老师(裘先生本人当顾问);语法学有我们所的沈家煊老师,还有北大的陆俭明老师。在审定工作的各个阶段,我们都注意吸纳不同学派的学者参与,尽可能地化解矛盾,求同存异,初稿出来后又反复征求大家的意见。

从前到后,我们做语言学名词审定用了将近10年。一来有难度,二来任务重。在自然科学和工程技术领域,一般学科的名词审定分两步走,先完成第一步,即中英文的名词对照,然后再加注定义。我们考虑到把这么多专家组织在一起着实不易,就打算“一步到位”,边定名边定义,这就增加了难度,也延长了时间。说实话,给名词下定义的工作更不轻松,需要反复讨论,根据合理的意见再作修改。与辞典相比,名词审定对于定义的要求更加严密和准确,就科学性、知识性而言,两者是一致的。经过审定的名词可以用来指导辞典的编纂(或者说作为参考标准),但不能完全照搬,要结合辞典的自身定位和目标读者做必要调整。

在人文社科领域,最早进行名词审定的语言学肯定有不成熟的地方。这次本来要做4000条,但因为确实有困难,出版时就选了最基本的2900多条。后来得到的反馈还不错,当然也有一些文章提到了里面存在的问题。不同学术流派的存在,使得学界对于一些名词(从名称到含义)有不同的认识和理解。例如语法学的体系很多,搞成一个学派的东西就不好了,应当是兼容并包。对于语言学研究来说,做好名词审定,可以在一定程度上消除争议,明确研究方向与目的。有的名词到底属于哪个学科,若是对概念的理解不同,就会浪费很多时间。比如异形词,裘锡圭先生认为是文字学的术语,也有学者坚持是词汇学的术语,并在审定过程中将其划

归到词汇学。如此一来,词汇学下的定义就和裘先生的理解不一样,不过后来也没引起什么争议。至于更深层次的影响,这不是短期就能显现的。我不能做太多的评价,还是让学界自由评判吧。

语言学带了个头,其他社会科学也要做名词审定,就过来找我们取经。比如我们院的社会学所,他们难度就很大,因为一般意义上的语言学偏向于自然科学,相对中性。哲学所的工作也不好做,国内外的术语体系不一样,同一个术语更容易会产生不同的理解。尽管如此,由于院里十分重视这项工作,所有的研究所都要开展,作为学科建设的一个基本工程。

在引入现代语言学以前,语言学在中国已经形成了一门独立的学科,叫小学,分为文字、音韵和训诂,基本对应了文字、语音和语义。但是语法这一块就比较薄弱,没有词法、句法这样的西方概念。19世纪末,出了一本《马氏文通》,用了很多中国的文献材料,而语法照搬了西方。语法是语言学研究的一个大门类,研究的人多,各个门派都有。曾经我们把西方理论视为禁忌,现在则要提防另一种倾向,即用西方的研究结论来替代汉语中出现的实际情况。术语中国化,名词审定在这方面也可以做一些工作,在这个基础上构建中国特色的语言学理论。比如字本位的语法,最早可以追溯到赵元任先生,他一辈子研究汉语语法,认为字很重要,说我们应该多考虑字的问题。后来北大的徐通锵先生提出字本位,华东师大的潘文国先生专门写了关于字本位语法的书,但目前还没有成为定论。字在语言学的哪个层次,这个界定很复杂。字兼不同的语言成分,它可能是语素,可能是词,有时一个字就是一句话。

包括语言学在内,社会科学领域的名词审定不至于有很强的约束力,换句话说,是有弹性的。如果也像国家标准、部门标准那般严格要求,就会陷于被动,也不客观,我们不会有这种期望。

“我的理解是,名词审定在辞典类型的成果之上,站得更高,看得更远”

周荣耀(中国社会科学院世界历史研究所研究员):

我对于名词审定的最初了解,应该是自然科学。人文科学有它的特殊性,难以处理,在吸取了一些经验后才开始慢慢地起步。2008年,名词委希望人文社会科学领域可以陆续开展名词审定工作,但是学科太多,组织起来繁琐。他们就想到中国社科院,有了统一部署,推进起来就会容易不少。科研局找我们谈,说要做这个项目时,我们心里不是非常乐意。一方面是当时的认识不清楚,兴趣也不大,以为和编辞典差不多,而辞典作为科研成果在社科院很难排上号。现在都说创新,编辞典还能怎么创新?另一方面,涉及的人员比较多,一个人肯定没办法做。后来认真看了工作文件和审定要求,意识到这和想象中的编辞典有很大区别。我的理解是,审定工作的高度是在辞典类型的成果之上,看这些名词是否准确,是否具有科学性,相比辞书编纂,站得更高,看得更远。考虑到这一点,想法就改变了。

听完汇报,大家都表示要把这项工作当成一个重要课题来做,名词委和院里商量后,制定了一整套的程序和要求。在和其他几个所一起开会时,我一下子感觉到,虽然大家都是人文社会科学,但比较而言,世界历史这个学科的名词更难处理。说得通俗一点,世界历史的界线没有“框死”,什么内容都能往里面装,包括自然科学领域的名词。大家去翻翻世界历史的教科书,哪个时代会忽略重要的科学技术进步。纵向看,从古至今,时间跨度相当长;横向看,不管哪个学科,只要是历史上被人们认可的,都能被收录。问题是,不同学科的名词重复了怎么办?别的学科还没做,我们先做了,他们怎么办?科研局和我们沟通时就说了,“周老师,首先考虑的是世界历史应该做哪些,您不要管别人,想太多了就会束缚手脚。”

根据工作要求,我们成立了名词审定的课题组和专家委员会,大家集思广益,一起讨论。哪些名词应该收,学科里的名词应该如何分类,并形成了明确的意见。当时有一个问题讨论了很久,人名和地名收不收?我的第一反应是没办法收,世界历史不是一个筐,假设最后出版5000个词,把重要的人名地名都装进去的话,可能会占掉一大半的篇幅。最后的结论是,纯粹的人名地名不要,因其不构成学术意义,也不在科学技术的范畴之内,但是涉及到人名地名的学术名词要收。举个例子,“斯大林格勒”是地名,我们不收,收的是“斯大林格勒战役”。当初设计结构时费了很多脑子,有些是全球性的名词,有些是地区性、国别性,那么框架怎么处理?后来的想法是做综合,古代这部分集中起来,不考虑东南西北,后面再划分美洲、欧洲、拉丁美洲、亚洲、非洲。在翻译英文名词时,我们主要参考新华社出版的地名译名对照表,对于不常见的名词,有现成的译法就采用,没有的话就根据自己的感觉来翻译,力求通俗一点。

接手这份工作时,我有一些想法,比如参与课题组的人不能多,凡是参与者都要具备一定的科研能力,可以做事,年纪不要太大。我不是看不起老专家,而是指挥不了,名词审定的任务有时间要求,你让我成天盯着他们交稿,那真是要了命了。归结下来,我们需要能喊得动的人,一般是所里四五十岁的副研究员(为了保证质量和效率,在审定工作完成前,限制课题组的人员申请其他课题),而审定委员会必须由重量级的人员组成,基本上是大家共同认可的世界史领域的专家。这样一来,运转比较顺畅,但也会碰到问题,这与社会科学的复杂性有关。选定一个名词后,往往会有很多种解释,面对分歧,如何解决?审定一个名词,我们会把各种与之相关的论述拿出来比较,有明显差别的要单列,进行专门讨论。之所以要慎重,是因为名词审定是一个标准化的过程。

第一批名词出来后征求意见,对于“日本法西斯”这个词,一个在同龄人中比较拔尖的中年学者提出了不同看法。他说这是虚构的名词,我为此专门作了一番解释。“二战”又被称为“反法西斯战争”,从逻辑上讲,中国是这场战争的主要战胜国;“法西斯”这个词发展到今天,要有历史的观念,现在“日本法西斯”的提法比较少见,但翻翻过去的文献就有,一些老区的山墙上还留着“打倒日本法西斯”的标语。时至今日,“日本法西斯”已经是一个专有名词。意大利法西斯和德国法西斯也有区别,在我看来,种族优越感、到处抢占生存空间,这些特点是一样的,所以我坚持要留下这个名词。当然,对于同行们的不同意见,既要谨慎判断、仔细推敲,也要积极学习、善于吸收。不同的人、不同的时间和地点,再加上历史观的差别,那么得出的结论就会不同,这是再正常不过的事情。

人文科学反映的是认知问题,肯定会有不用看法。面对存有较大争议的名词,我们一般是回避的,尽量不收,否则只能把各种看法都罗列在一起,这样才显得公允。当然,越是重大的历史事件,可供参考、比较的数据就越多,因此更容易形成一种共识。

做完了世界历史的名词审定,我对于历史学的重要性有了更清晰的思想认识。在大的历史学的范畴下,世界历史算是比较年轻的学科,与考古、中国史都不能比。依据原先的学科划分,世界历史是历史学下面的二级学科,现在升级为一级学科,这说明我们对于世界历史的看法有一个不断变化的过程。

“名词审定关乎科学研究与日常生活,让国家的政策制定有了更多依据”

陈杰(中国医学科学院北京协和医院主任医师):

在自然科学领域,医学是一个比较大的门类。过去学医时讲“三理一剖”,即生理学、病理学、药理学与解剖学,我从事的是病理诊断,迄今有40年了。病理学是干什么的?很多人一开始可能不清楚,现在慢慢有了认识。举个例子,我们每周一次MDT,即多学科综合治疗(multi-disciplinary team)。面对一个病人,十几个科室在一起讨论,临床表现很像某种疾病,但仅仅靠影像学来判断是不够的,还需要有病理的证据,确诊以后才能制定治疗方案,所以有人说我们是“大夫的大夫”。

记得是在上世纪80年代,我买过一本医学百科的书,里面都是基础的医学名词,收录的病理名词很少。前些年,启动了病理学名词审定工作,光是确定范围就花了很长时间,走了很多弯路,因为和病理沾边的名词太多了。大家的看法是,范围不能过宽,也不能过窄。过宽就把跟医学有关的词都收了进来,显然不合理,过窄则把属于自己的名词拱手让给别人。经过取舍,病理的基本名词是两三千,将来修订时还会继续增补。审定过程中,我们会参考世界上公认的医学专著,像美国的外科病理学、世界卫生组织的肿瘤分类,以及其他一些经典的教科书。

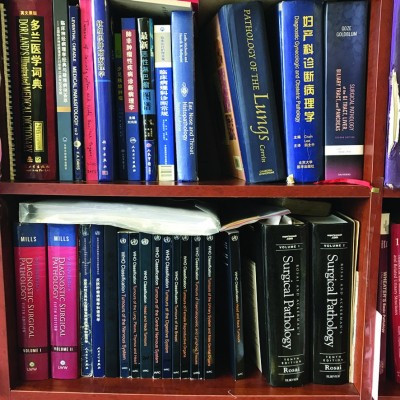

▲从事病理学名词审定时的部分参考资料

我们邀请了一大批全国有名的专家学者参与进来,有北京的(协和、北医、301医院),上海的(复旦)、浙江的(浙大)、四川的(华西),等等。按照我们的设想,审定病理学名词是为了规范学科术语,避免出现名称翻译和使用的混乱。临床的病名与组织胚胎的概念不太一样,后者喜欢用“成某某细胞”。“纤维母细胞”(fibroblast)长瘤,我们说是“纤维母细胞瘤”,组培那边把fibroblast翻译为“成纤维细胞”,如果对应起来叫“成纤维细胞瘤”就很别扭。再比如“神经母细胞瘤”的说法用了几个世纪,现在改为“成神经细胞瘤”。病理学对临床的影响比较大,不像解剖或组培的名词是规定好的,病理确定了是什么疾病,临床就跟着采用一样的名词。

根据中华医学会的安排,每个学科各自编一本名词,这样做就会出现很多重复。我们在开会时就提了意见,但在目前的情况下,这也是没有办法的事。重复的名词在不同学科下面,表述会不一样,比如“肿瘤”,病理和外科关注的侧重点不同,解释也就有了区别。

谈及医学名词审定工作的重要性,这一点毋庸置疑,关乎国计民生。拿医保报销来说,如果病名不一样,肯定会到处碰壁。现在要做医疗大数据,没有规范化的名词,那么未来产生的数据都不可能形成真正有用的大数据。但是反过来,在完成了名词审定后,无论科学研究、日常生活还是国家政策制定,就有了更多依据。医疗卫生事业的发展离不开统一的名词,这是基础性工作。

文:本报记者 黄春宇

编辑制作:王秋童

*文汇独家稿件,转载请注明出处。