▲陈述先生留影

《辽史补注》是辽金史专家陈述先生以六十年时间对“二十四史”之一的《辽史》进行全面订补的长篇巨著,也是当代辽史研究不可绕过的重要资料。该书成书日久,因种种缘由,去年底才由北京中华书局出版。近日,陈述先生的硕士研究生、同为辽金史领域研究者的刘凤翥、李锡厚、林荣贵三位先生,与《辽史》修订组成员和中华书局诸位编辑在伯鸿书店举行座谈,回顾跟随陈先生读书的往事以及他们所了解的《辽史补注》。

一

刘凤翥:我和锡厚、荣贵既是北大 (历史系)同学,又都是陈述先生的研究生。这次借着这个机会,我们一起缅怀先师陈先生,学习先师的皇皇巨著 《辽史补注》,这确实是一件非常有意义的事情。饮水思源,我们首先应当有一颗感恩的心,感谢陈先生把我们领进辽金史这一学术领域,使我们在这一领域得以驰骋发展,不断取得学术成就,实现人生价值。

根据日记,我是 1962年5月17日报名考陈述先生的“中国东北古代民族史专业”研究生的。当月 23日 (星期三),在考研究生之前,首次拜谒陈先生。那天晚上,我冒昧地去先生府上拜访。先生愉快地接待了我。他对我说:“学问的事必须一步一步地来,不能期望一锹就能掘一个井。”他还说:“青出于蓝而胜于蓝是历史规律,如果不胜于蓝学术就不能向前发展了。”我问他考研究生应当看哪些参考书。他说没有什么特殊要求,都是你们学过的,看看讲义或教科书就行了。我说好多中国通史课没有讲义,也没有教科书。他说翻翻听课笔记也行,既然你报考的是东北古代民族史,就不会太远了。我意识到陈先生给我划了考试范围。初次见面,他对晚辈的关怀和平易近人的长者风范给我留下了美好记忆。

当年我在包头市度暑假。9月 4日,接到杨明新同学的来信。我当天的日记中有:“信中通知我说,我已考取科学院民族研究所陈述教授的辽金史研究生。这真出于我的意料之外。……我应该好好地跟陈述先生学习,为民族史做出贡献。”9月 18日,我报到后,陈先生让我逐字逐句地仔细阅读《辽史》《金史》《元史》,有问题随时问他。他不仅言教,也不时身教,例如在一个盛夏的某天,我去他家,我敲门,他揭开门上瞭望窗的布一看是我,就说:“你等一会。”原来他穿着短袖背心,进去穿上中山装,系好扣子再来开门,当时我不理解大热天的为什么还穿上中山装?后来我明白了,这是先生让我随时注意衣冠整齐,注意身份,不能不拘小节。

陈先生的自述中有“因和吴晗认识,又在初期替我一个学生说了两句公道话,运动不久,就被打入扫地拔草大队”。陈先生说的那个学生就是我。那是1966年6月4日的事。陈先生仗义执言为我开脱。当天他就被人贴了大字报。此事我一直对先生感激不尽,也感到非常愧疚,给先生惹了祸。

我读研究生时,有一次陈先生对我说,他正在做《辽史补注》,还顺手从抽屉里抽出一册墨笔写的稿子。所以我知道他在做这个事,但一直到他过世我也没看见这个稿子。陈寅恪先生的序言早就发表了,这我都看过。

▲在云南昆明史语所结婚时的热闹场面

▲1938年与夫人吴富荣摄于云南

陈先生的这部书,有过好几次的出版机会。1940年冬,陈先生调到内迁至四川三台的东北大学金毓黼先生主持的东北史地经济研究室(后改为研究所)工作,并被聘为教授。当时已经把《辽史补注》列入出版计划。解放以后,徐特立同志曾去陈述先生家,看了《辽史补注》的稿子说:“以后我替你设法印。”这些出版的机会都没有实现,但是我觉得也是坏事变好事,这样他就可以不断修改,不断提高。这个当年要是在三台出了,或者徐特立同志给他出版了,也就不是现在这个样子。越是往后,资料出得越多,他补充得也就越多。

各种迹象表明,包括陈先生自己的自述里也谈到,《辽史补注》是陈先生从1935年进入史语所就开始进行的工作,直到1992年他去世之前,一直从事这一工作,近六十年如一日,始终不懈。可以说到了废寝忘食的程度。陈先生晚年,有一天中午我去看他,见他正就着一杯白开水啃冷馒头。这样他就是这样凑合,以节约时间著书立说。《辽史补注》是陈先生用毕生精力完成的一部传世之作。

我们上大学的时候,向达给我们讲史料目录学,讲到辽代的时候就说,研究辽代,有冯家昇、傅乐焕、陈述三大家。最后这三大家都落在民族大学的大院里边了。冯家昇跟陈述先生都在我们民族所,傅乐焕在民院历史系,出门都抬头不见低头见。三大家里就陈述先生活得岁数大,活到了八十岁零几个月。傅乐焕先生,“文革”一起,1966年,就跳在陶然亭的湖里面自杀了。冯家昇先生1970年得心脏病去世了,六十几岁。陈先生还有一点,他不转移目标,专业范围相对集中,所以他的成果比傅先生、冯先生要多。像傅乐焕先生,先搞辽史,后来搞满族史。冯家昇先生搞辽史,后来搞回鹘文、回鹘史。陈先生基本就是抱着一部《辽史补注》一直做。

陈寅恪先生早年给《辽史补注》写的序是这样说的:“《补注》之于《辽史》,亦将如裴《注》之附陈《志》,并重于学术之林。”顾颉刚先生也曾评价说:“陈述同志所撰《辽史补注》,正是对《辽史》的全面订补,可称一代史料的总集。”这些评价是非常正确的,也是符合事实的。

辽朝上与唐朝衔接,与五代和北宋并存,下接金朝。陈先生就用辽朝上下左右的有关史料来补注《辽史》。他说,“补者是效褚少孙之补 《史记》,注者是效裴松之之注《三国》。广征后魏以来诸史、文集、笔记,包括钱大昕、厉鹗诸家所考订及晚近出土资料和研究成绩,全面网罗,证其合否,一一补入《辽史》”。例如对《辽史》中的阿保机 “姓耶律氏,讳亿,字阿保机,小字啜里只,契丹迭剌部霞濑益石烈乡耶律弥里人”这句话,陈先生注了五页。不管正面的反面的资料,全给列上。又例如,阿保机的几个弟弟,都没有传,只在《皇子表》里有简单记述。陈先生从本纪、表、志、其他列传里把这些人的零碎材料串起来,为他们都补了传,使后人对他们可以有一个比较系统的了解。我们读辽史也更方便。类似例子,不胜枚举。

可以这样说,《辽史补注》是陈先生用毕生之力完成的一部传世之作,是陈先生为辽史学界留下的珍贵遗产。研究辽史的书很多,只有《辽史补注》和中华书局出的标点本《辽史》和修订本《辽史》,一两百年、三五百年以后都得有人看。陈先生这部《辽史补注》,今后有人研究中国历史、研究辽史,都是不能不翻的。我们作为陈先生的学生,有义务和责任好好宣传陈先生的功业和这部书的学术价值。

由于时空的局限,陈先生未能看到新出土的韩匡嗣、韩德威、韩德昌、韩德让、韩高十、韩迪烈、刘六符等人的墓志,没有办法把这些内涵非常丰富的资料补到《辽史补注》中去。如果以后《辽史补注》再版,我们作为陈先生的学生,有义务在这些方面略尽绵薄之力。

▲20世纪80年代在内蒙古赤峰考察

二

徐俊(中华书局总经理):刘先生,我请教您一个问题。从 1935年开始做,到 1940年前往三台,《辽史补注》应该是有个初稿了。到1975年,请顾先生写序,这个时候稿子应该基本成了。我知道的是,到80年代中后期向中华书局交稿。90年代,最起码到1997年之前,也就是中华书局搬到六里桥之前,稿子是古代史编辑室姚景安先生做责任编辑,已经开始部分发稿了。到2003年,我管历史室,这时候是他女婿周思永先生开始参加,又拿回去重新整理。直到最近才出版。在这个过程中,始终不能真正截稿,最主要的原因是什么呢?

刘凤翥:陈先生去世很突然,1992年 1月 5号。他去世前一直在做这个工作。他是看见一个墓志,就随时补到书里,不是说想着马上就要出版了就不补了。他去世之后,还留下很多他随时记录下相关内容的纸条,这是我听他大姑娘陈重说的。我问到陈先生这个稿子,她说还要整理加工。

陈重说的这些纸条,都是她和她丈夫在查,包括上台湾“中研院”查墓志一类的东西,总之是他们俩最后给定的稿。留下的好多条不知道什么意思,只能查资料,能处理的就处理,不能处理的就算了。

徐俊:后来《辽文汇》改成《全辽文》也是在中华书局出的,陈先生收集的材料截止到《全辽文》出来(1981年),应该是一个比较清晰的状态了。《全辽文》出版之后,《辽史补注》还有多少新补进去的东西?这中间有好多个时间节点,除了 1935年开始、1940年到三台,1971年来中华书局做《辽史》点校,相当于又做了一遍。我们问当时参加的老先生,也说他当时同时在做《辽史补注》。那么一直到80年代交稿,到 90年代去世,《全辽文》作为资料汇集出版,《全辽文》出版之后这段时间,又做了多少工作?

刘凤翥:就是一直没定稿。没有下定决心交稿。

徐俊:然后资料又不断出来。我觉得他之所以一直没有截稿,还是由于资料、文献的不断发掘、收集。

苗润博(《辽史》修订组成

员):《辽史补注》用我们现在的学术规范来看可能是个未定稿。但放到古代传统下来看,比如欧阳修在生前也把《五代史记》进呈了一部分给皇帝,但是他还在补,所以我们现在看到这个 《新五代史》还是一个未定稿,跟《补注》一样。包括我们看司马迁,他很多传也是没写完的,中间给汉武帝进呈过,但一辈子都在补,永远把著书看成一个进行时,即使有一个阶段性的总结。从这个角度去看,或许可以理解传统学人的精神。他不会把一部书是否能出版作为著书的终结,而是把这种学术精神一直贯彻在自己的生命里。

徐俊:时代和政治对他这部书的影响大吗?有没有说很长时间做不了,一放放很多年?他 1971年就回来点 《辽史》了,比其他人都早几年恢复工作。

刘凤翥:1966、1967、1968

这三年日子不好过。

李锡厚:“文革”时候他受的冲击不算大。

刘凤翥:下干校,他跟我交流很少,身份也不同,他是“反动学术权威”,我是“五一六嫌疑犯”。在河南息县,因为请假回家没被批准,有情绪,又被批斗。我们是1970年3月 14日下的干校,到年底,所有的二级教授都回来了,像我们所里的王静如,陈述先生是三级,就没回来。陈先生跟我又从息县到了明港。翁独健先生提前回来了,参加了“二十四史”点校工作。可能是翁先生跟顾颉刚先生建议,冯家昇同志已经作古,《辽史》除了陈述没别人能做了。可能是因为这样,才把他从干校提前召回北京,大概是1971年春天。回北京之后,一直住在中华书局,到《辽史》出了以后,还继续住着。我有一回到科学院图书馆借书,碰见陈先生。陈先生说你干脆到中华书局,跟我一块儿标点《辽史》。我说不行啊,我现在还在“五一六”的学习班,还没“解放”。陈先生在中华书局的时候我们就见过这一次面。

我虽然是陈先生的研究生,实际上就当了两年,1962年到1964年。1964年我们就到贵州“四清”,回来以后又上门头沟“四清”,后来又是“文革”。到下干校之前,1970年还是1969年,中央发文件说要取缔研究生制度,对没毕业的研究生进行处理,1963年以前含1963年来的研究生一律毕业,1963年以后的研究生一律结业。我们都是中央文件批准的“毕业”,毕业论文都没有做。

李勉(《辽史补注》责编):那一年就只招了您一个学生吗?

刘凤翥:解放以后,我是他的第一个研究生。1964年陈先生还招过一个研究生,叫韩声翔的,一天课也没上过。1964年来了以后就 “四清”、“文革”。后来老家安徽某个地委党校教党课了。那是陈先生的第二个研究生。再后来就是李锡厚、林荣贵他们了。

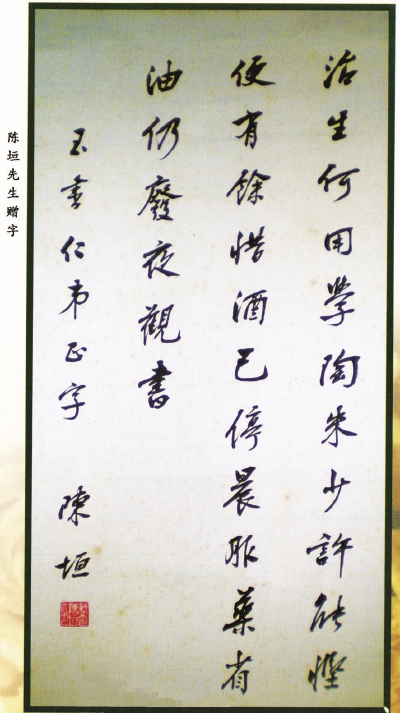

▲陈垣先生赠字

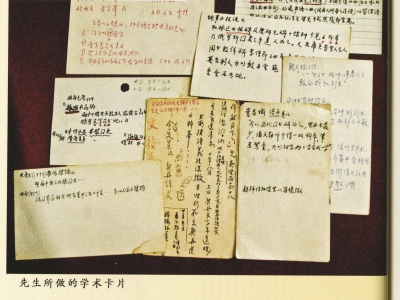

▲陈述先生做的学术卡片

三

李锡厚:刚才凤翥讲了很多,我也都赞成。陈述先生确实是搞辽史很专注、专一。辽史有几大家,陈述、冯家昇、傅乐焕。像元史,也有三大家,韩儒林、邵循正、翁独健。最后就韩儒林一个人坚持到最后,所以他在元史领域成就最大,培养的学生最多。所以辽史的三大家,陈述就相当于韩儒林。成果最多,培养的学生也最多。这是我说的第一点。

第二点我想说,陈述先生在学术上有继承,也有发展。从继承来讲,我问过他,您做《辽史补注》,在以前谁做过《辽史》注吗?他说《辽史拾遗》就是,清中期厉鹗做的《辽史拾遗》。在那以后不断有人研究 《辽史》,冯家昇、罗继祖,更早的陈汉章,都是校勘,也发现了很多问题,写成书。但是陈述先生把乾嘉以来清代学者的校勘成果和《辽史拾遗》补的成果,这两者结合到一起,总其成,做了《辽史补注》。顾颉刚、陈寅恪都给予很高评价。

陈先生学问不止于此。陈寅恪在纪念王国维时讲过,“一代有一代之学问”,要“预流”。所以陈先生做学问,不但有继承,还有发展,不断追赶时代潮流。王国维提倡的“二重证据法”,取地上地下之遗迹,与文献相印证;取各民族文字资料与传统文献相印证;取域外观念跟中国史实相印证。陈述先生一生的研究,“二重证据法”这三条都用上了。研究契丹文,凤翥是青出于蓝而胜于蓝,现在是国内外公认的第一号权威。陈述先生虽然研究契丹文没有这么大成就,但是很重视,力图用契丹文文献跟《辽史》相印证。另外,用考古资料研究辽史,他的 《契丹经济史稿》,那是 1963年出版的,那时候辽代的考古发现比现在发布的资料少多了,但陈先生也是尽量用。取域外观念来解读中国历史、解读辽史,陈先生早就这样做了。看他的《契丹史论证稿》,解放前马克思著作流行很少,但他从魏特夫的书里学习唯物史观、历史唯物主义。后来有一次他跟我谈起这个问题,我说您这个书里面讲魏特夫的理论。他说你怎么这么熟啊?我说我在中学教社会发展史、历史唯物主义,这早就记在脑子里了。陈先生是紧跟时代的。解放后他把这书改成《契丹政治史稿》,就直接用了马克思主义的唯物史观来解读辽史。所以陈先生的成就跟他钻研、专注、进取这几方面的精神是密切相关的。有这样一位导师,我们引以为荣。

最后要说中华书局,陈述先生的 《全辽文》《辽史补注》都在此出版。《辽史补注》终能出版,陈先生如果地下有知,应该会非常欣慰。

康鹏 (《辽史》修订组成员):陈先生带研究生,有没有指定的教材,或者有什么独特的方法?

李锡厚:陈述先生是陈垣先生的学生,特别推崇陈垣带学生的方法。一上来先让我们读《四库全书总目提要》,后来指导读 《辽史》,给大家看文章、提意见,也就这些方法。我们在北大历史系读本科的时候,向达先生开一门课叫“史料目录学”,跟陈述先生带研究生的路子也是一致的。邓广铭先生讲治史四把钥匙——目录、职官、地理、年代,目录是最基本的,像张之洞《书目答问》。陈先生很重视这个。

刘凤翥:我刚才讲过,一报到,陈先生就开一个书单:《辽史》《金史》《元史》,逐字逐句去读吧,不上课。当时民族所主管研究生的是翁独健先生,我和史金波同志是民族所的第一届研究生,我们都向翁独健先生“告状”,说老师不给上课。

李锡厚:那一代老先生,不像现在带研究生,会有考核,规定开几门课。那时候北大比较严格,北大本科高年级实际上就是按培养研究生的办法。邓先生讲“西米纳尔”,俄文的“西米纳尔”就是 “课堂讨论”(seminar)。他每个礼拜固定时间在家里给学生讲 《宋史职官志》《职官志》跟《文献通考》的关系,讲完了让你对照读,你发现什么问题了,写文章,他给你改,邓先生都用红笔批改。陈先生好像没那么严格。

刘凤翥:陈先生说,研究生啊,不在于讲不讲课,在于要学会一种工作的方法。他说他们在中央研究院的时候,陈寅恪先生也不讲课,就说:“你们学会做学问的方法,学会如何写文章、写书,研究生哪还用讲课啊,就是自己看书,自己钻研,有什么问题来问我。”他不讲课,我们去“告”了他,翁先生也找他,说学生反映你不给学生讲课,你得讲。于是陈述先生就把陈垣先生给他讲的史料目录学的讲义拿来,开始讲五代史料。这些东西我们在北大的时候向达先生都讲过了。陈先生还是反复强调要学会做学问的方法,要自己摸索。我后来一琢磨,这不就是“学徒”嘛,不是“学艺”,而是 “偷艺”。后来也就自己看《辽史》《金史》,有问题就去他家里请教。

我再补充说一点事。陈述先生1929年考大学,既考了北大,也考了北京师范大学预科,他为什么选了北师大,不是北大,现在有的文章说陈述先生特别崇拜陈垣先生,所以上了师大而没去北大,不是这么回事。陈述先生当时从中学考大学,不知道陈垣先生这个人。他父亲是个小学教师,知道北师大有个陈垣,北大有谁他不知道。陈述先生两边都考上之后,他父亲告诉他,北师大有个陈垣先生挺有名的,你要不就跟他去学吧。这些都是陈述先生亲口对我说的。

徐俊:您三位都是六十年代北大历史系毕业的,后来都去了陈先生门下。讲讲陈先生和北大诸位先生之间的不同和渊源吧。

李锡厚:邓先生呢,北大历史系毕业的学生都怕他,但毕业之后学生对他感情最深。我做毕业论文的时候,写完了交给他,他说你重写。我说这马上要分配了,没时间了。他说那你这最多四分,那时是五分制。我说四分就四分。他是一个字一个字改,批得密密麻麻的。陈先生好像没有那么严格。

康鹏:陈先生给学生改文章吗?

李锡厚:他不改,你写完了,他看了之后,谈一谈他的看法。不像邓先生那样改。

李勉:当时读辽史金史,用的是什么版本呢?

刘凤翥:辽史用的是中华书局的《四部备要》,《金史》用的是殿版,都是用朱砂点的。

李锡厚:当时买商务的百衲本买不到。

李勉:陈先生自己看的是什么版本?

刘凤翥:可能是百衲本。他买书花不少钱。我上研究生时他从旧书店买到《续资治通鉴长编》。

李锡厚:陈先生用的《观堂集林》,是花钱找人抄的,一个字一个字抄,然后钉起来,我看到过。

徐俊:我看过他的手稿,2006年前后,去民院他们家看的,陈先生的《金史拾补五种》《辽史拾遗五种》。当时交过目录说要编文集。

徐俊:三位后来都做辽金史、民族史,北大民族史老先生对你们有什么影响?

刘凤翥:我们当时的中国通史,辽金是邓先生讲的。先秦是张政烺先生,从北京猿人一直讲到秦朝统一。第二学期就不行了,给张政烺先生贴大字报,就给撵到你们中华去了嘛。

李锡厚:民族史当时在北大不受重视。辽金史就是在上通史课的时候一带而过的。

苗润博:能不能理解为上世纪60年代北大历史系还没有民族史的传统,80年代以后才慢慢建立起来?

刘凤翥:对。后来是张广达、余大钧他们才建立起来的。

徐俊:刚才讲到的邵循正先生呢?

刘凤翥:他讲近代史。

李锡厚:邵循正先生早年是做蒙古史、元史,中国元史的权威。最早做波斯文,中国最早介绍拉希德丁 《史集》的就是他。

徐俊:是怎么想去学辽金史、民族史的呢?是在北大种下的种子吗?

刘凤翥:不是想学。那时教育部是计划分配,一再说国家经济困难,除了医学、会计等短缺人才之外,其他专业都过剩,给你们分配工作,分到什么算什么,除了医学和财会,都要做好改行的准备。我们学了五年的历史,改行舍不得啊。考研究生是一个缓解工作压力的机会。我报了好多人的研究生。先是报了古典文献专业魏建功先生,一开始说不管本科是哪个系的都可以报,后来说不行,只在中文系招生。我又报了于省吾的古文字专业,还报了汪篯的隋唐史的研究生。我跟沙宗复一起报的。汪先生说,不行,我不喜欢你们两个,你们让秦文炯来报。我们说为啥不喜欢我们了?汪先生说你们学的不是历史的本行,说我学的金文甲骨,是“旁门歪道”出身。我就是在图书馆借过一份 《殷墟文字类编》,手抄了一本,批白专的时候被贴大字报上写过,连老师都知道了。说沙宗复呢根本不务历史的正业,搞些闲闻轶事,雕虫小技。我就问汪先生,什么是“历史的本行”?他说历史的本行就是政治史,我跟陈寅恪先生学的时候都住他家里,必须跟先生想法一致才行,我就跟陈先生想法一致所以能住到陈先生家里。 回宿舍我们跟秦文炯说汪先生让你考他的研究生,他说我才不考呢,要早点工作给家里解决困难。后来汪先生说他不考研究生也得给我留下,就让他留在北大了。陈智超听说民族所的陈述先生也招研究生,让我去考。我心想我历史系的,去什么民族所。陈智超劝我先报个名,他认识陈述先生家,跟他姑姑家是邻居(傅乐焕是陈智超的姑父),他说我把你领到陈述先生家门上,你跟他谈一谈,看看对头不对头。这就是我开始讲到的,考研究生之前,首次拜谒陈先生。多亏是考了民族所,政审没那么严,我就考上了。

李勉:李先生和林先生考研究生是哪一年?

刘凤翥:1978年。

林荣贵:当时是个机遇,考上研究生等于考上北京户口,我也没想到我能考上。同届的还有李锡厚、赵光远、高路加、景爱,一共五个人。陈述老师为人非常厚道,接触下来,从来没有因为意见不一样而跟我们有什么隔阂。我刚来民族所,第一篇文章是在《民族研究》上发表的,送给大师兄刘凤翥看。导师跟师兄,都非常爱护我们。

李锡厚:林先生对陈述先生,是帮忙做了好多工作的。像我知道的,查《册府元龟》,林先生做了好多工作。

林荣贵:他做《辽文汇》,和辽代碑刻拓片要核对,有一次跟我说,留了好多拓片给我(核对)。拓片都是一张纸一张纸的,要查很麻烦。我原来在承德避暑山庄工作,认识一个姓王的小同志,我帮过他,关系很好。后来这个小同志到北京,在图书馆里管理拓片。我就请这个同志帮忙,为后来核对拓片提供了很多便利。两万多张拓片,一天能搬出几百张来让我们查。我做这个做了一两个月。

李锡厚:方志跟拓片核对。比如避讳问题,清代修的方志里收的辽碑,避清讳,所以要对原拓。所以这个书里林先生有不少功劳。

康鹏:《辽史补注》里还引了大量的方志,这些方志是陈先生自己核的吗?

李锡厚:他(指林荣贵)和赵光远都帮陈先生查过。

▲与学生在民研所门前,左起为林荣贵、李锡厚、赵光远、高路加

▲与学生景爱(左)、高路加(右)在书房

四

刘凤翥:你们二位(苗润博、康鹏)参加《辽史》的修订工作,在修订工作之前也看过《辽史补注》的稿子,有什么想法、看法,你们也谈谈。

康鹏:老先生做学问,资料确实是一本本翻出来的,竟然比我们检索获得的资料还要多。陈先生功力非常深厚,他引的文献,很多我们现在都检索不出来,他都一条条列上。感觉就是很偏僻的资料他全部都能看到。可能跟体例有关,宁繁勿简嘛,发现一条材料,他就放在那里,包括明代的,清代的,辽代以前的资料,全部都列上去。我现在看到的陈先生去世前运用的最后一条材料,应该是耶律习涅墓志,《考古》1991年第四期发表的。

苗润博:感觉陈先生在补注的过程中,他自己的观点也一直在变。一些关键问题,比如他四十年代写疏证稿的时候是一个观点,他八十年代改成政治史稿的时候又是一种观点,《辽史补注》是他对于一些问题的最后的想法,可以看出他自己学术思想的流变是特别明显的。有些问题,他在做《辽史补注》的时候会对自己之前的观点进行批判,我觉得这一点非常难得。到生命结束之前还在对自己的学术进行反思,这种精神在这本书里体现得特别明显。他一直在以今日之我攻昨日之我,一直在反思自己之前是否是正确的。这种态度本身就是特别值得后辈学习的。

以前在修订《辽史》的时候就遇到过这种情况,比如原来点校本的一些错误,其实在《辽史补注》里已经纠正了,陈先生会说,我以前是怎么想的,现在我认为这是不对的。他不惮于修正自己的错误。

《辽史补注》不光是对于研究辽史的价值很高,对于研究辽史的学术史,包括陈述先生的学术思想史,价值也是非常高的。

刘凤翥:1948年出的 《契丹史论证稿》里,他说契丹小字是以回鹘字拼写的契丹语,其说别详。他根本没有机会把这个观点“详”一下,因为事实并非如此。那个时候都认为哀册是契丹大字,认为契丹小字都是回鹘字母拼写的契丹语。他后来不再这么说,因为哀册是契丹小字。现在,什么是契丹大字,什么是契丹小字,都很清楚了。随着学术的进展,陈述先生认为哪一个学说更合适,就遵从哪一个学说。

林荣贵,1940年生,广东饶平人。1967年毕业于北京大学历史系考古专业。1978年考入中国社会科学院研究生院民族系,师从陈述教授,1981年毕业并获硕士学位。分配到中国社会科学院民族研究所从事东北民族史研究工作。后转入中国社会科学院中国边疆史地研究中心。主要研究领域是辽史、东北民族史。主要研究领域为辽史、东北民族史、边疆史。

李锡厚,1938年生,辽宁沈阳人。1963年8月毕业于北京大学历史系,分配到黑龙江教中学,1978年进入中国社会科学院研究生院读辽金史专业研究生,师从陈述教授,1981年 10月获硕士学位。1981年11月至1987年3月在中国人民警官大学工作,1987年 3月至今在社科院历史研究所工作。主要研究方向为辽宋金史。

刘凤翥,1934年生,河北盐山人。1962年7月,毕业于北京大学历史系。同年考入中国科学院民族研究所(此所1977年划归中国社会科学院)东北古代民族史专业的研究生,师从陈述教授。1966年7月研究生毕业后留在民族研究所工作。从1983年9月任该所民族历史研究室东北组业务组长,直至退休。在契丹文字的考释研究方面造诣深厚。

作者:刘凤翥 李锡厚 林荣贵(口述)

编辑:范菁

*文汇独家稿件,转载请注明出处。