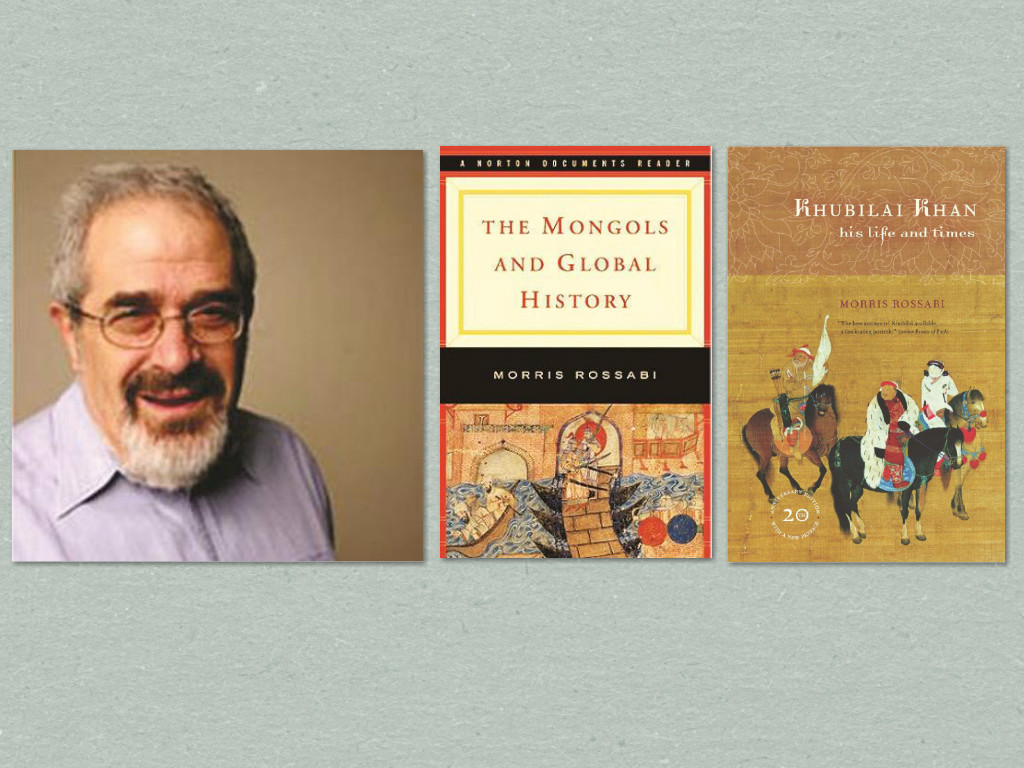

莫里斯·罗萨比与他的《蒙古人与全球史》(W.W.Norton&Company,2010),《忽必烈汗:他的生活与时代》(20周年纪念版,加州大学出版社,2009)

以往人们认为,蒙古帝国对全球历史产生的几乎都是破坏性的影响。但从20世纪80年代开始,专家就对这一传统观点发出了质疑。他们宣称蒙古对促进不同文明之间的经济、社会和文化交流都发挥了重要的作用,成吉思汗、忽必烈和其他统治者支持发展贸易,推行宗教包容政策,鼓励艺术、建筑和戏剧的勃兴。陈列在大都会艺术博物馆和洛杉矶艺术博物馆的展品证明,蒙古统治时期的绘画、陶瓷、插图手稿和纺织品艺术都取得了非凡的进展。当然,专家也没有忽视蒙古人带来的破坏和杀戮。

重估蒙古时代在欧亚历史中留下的遗产,既可以激发对蒙古的复杂理解,也会带来一种缺乏充分了解的分析方式。明朝作为蒙古人在中国的继任者,承袭了一些蒙古的军事组织方式和战术原则,并且对藏传佛教、波斯天文学和医学都态度开明。蒙古人将农业技术、瓷器和艺术纹饰引进到中东,同时鼓励编史,支持苏菲主义。欧洲人通过蒙古人了解了亚洲的工艺品,认识到中东在技术、科学和哲学上的革新,随后才主动探索通往南亚和东亚的海上航线。也有一种极端的想法,一般是一种偏狭的通俗化的理解,他们把成吉思汗刻画成一个信奉宗教宽容、维护妇女权益的民主人士。

8月21日,哥伦比亚大学内亚史及纽约市立大学历史系教授Morris Rossabi在上海纽约大学“欧亚交往大会”发表主题演讲,讲座试图评估蒙古人在促进东亚和西亚的交往方面发挥的持久影响。《文汇学人》分上下篇刊发。

关于蒙古人的新观点

直到1980年代,人们对蒙古人的印象还停留在野蛮的掠夺者和杀戮者,对著名的城市、杰出的古迹和人类生活漠不关心。1207年蒙古人在蒙古崛起,直到1279年征服南宋,这段历程被现在的人描绘为毁城和屠杀的历史。波斯历史学家志费尼(Juvaini)在一篇令人难忘的文章里这样总结:“他们来,他们掠夺,他们烧毁,他们杀戮,他们离开。”不过这些文章反映的都是蒙古人的敌人的观点,彼时他们大多已经被蒙古征服,这些反蒙古的观点有时夸大了蒙古人带来的毁灭和杀戮。人们不相信蒙古人自己的历史叙事,因为他们觉得只有“秘史”才是当代蒙古史的唯一来源,而秘史很少关注蒙古的对外交往。

1980年代,几个蒙古研究专家试图在不忽视蒙古带来的破坏的前提下,介绍蒙古统治的积极方面。他们指出蒙古人带来的最重要的贡献可能是他们建立起了东亚、中东和欧洲之间的联系,欧亚历史甚至是全球历史都以蒙古创立史上最庞大的陆上帝国为开端。蒙古人同时建造了辉煌的城市,推动了经济、科学和艺术的发展。

对蒙古时代的重估不仅带来了通俗化的理解,还导致了一种庸俗化的歪曲。非专业研究者不具备阅读原始材料的语言能力,也缺乏翻译方面的训练,因而无法展开对蒙古帝国的研究,但他们却写出了错漏百出而耸人听闻的相关文章。一位作者声称成吉思汗是一个民主主义者,他提倡国际法,支持妇女权利,这位作者还赞扬了蒙古人在文艺复兴的进程中扮演的角色。这些荒唐的说法激起了人们对蒙古研究的兴趣,但它们是站不住脚的,还会掩盖蒙古在全球史中发挥的真正作用。这些严重歪曲的说法或许促使成吉思汗在90年代末获选“千禧年人物”,尽管这个称号是正面的,但没法说服反蒙古的历史学家,也会动摇专家们在蒙古史领域更严谨的洞见。

蒙古人与贸易

蒙古人统治广袤帝国的策略由其草原生活方式形塑而成。在蒙古的严苛环境下,游牧民族的生存需求很难得到满足。他们大概每五年遭遇一次冰天雪地的寒冬,经济被摧毁,无数牲畜死去。在这样的情况下,蒙古牧民必须从事贸易以维持食物供给,大多数时候他们去中原获取谷物。另外,为了给牧群寻找水源和牧草,他们必须频繁迁徙,这就使得他们无法制造包括锅子、木桶、剪刀和其他必需品在内的手工业品,因为携带生产所需的工具和设备四处游牧是不可能的,这也是他们基本上从中原获得这些产品的原因。蒙古人需要贸易,也支持贸易。事实上,中国商人甚至是官员都通过贸易挣钱,但是儒家意识形态里商人的社会地位相对低下。另外,中国朝廷限制商业且禁止商人展示财富。而蒙古不一样,他们没有这些意识形态上的禁忌,他们其实很需要和渴望着贸易。

在蒙古人征服的区域里,对商业的友好态度意味着对贸易的资助。他们撤销了对中国贸易的许多限制,并予商人以帮助。中国的元朝修建道路、运河和桥,允许商人在帝国的官方驿站休憩、获取物资,为商人的旅途提供了极大便利。元朝还降低充公税,向商人提供低利率的贷款,发行且支持纸币。类似的,统治了中亚陆地的蒙古人占领了依赖贸易的绿洲。蒙古人在世界舞台上的登场及所谓“蒙古统治下的和平”(Pax Mongolica)促进了全球旅行,“蒙古统治下的和平”没有这个词看起来那么平稳。

丝绸之路的旅行变幻莫测,旅行队在贸易线路上要面对数不清的障碍,旅行者在途中见到的人和动物的尸体可以佐证旅途的艰险。“线路”(routes)这个词可能不是很准确,因为那种设计好了的、标志清楚的、建造精良的道路并不符合事实。所谓的“丝绸之路”很难穿越,跟随线路行进也远非容易。冬天的雪和夏天的洪水时常让路线变得模糊,或者使得道路不可通行。牧民,有时是蒙古人,在这种令人却步的环境里扮演着关键的向导角色。沙漠旅行很危险,旅行者常常要穿过高达60或70英尺的沙丘,在很多旅行手记里都出现过生动而可怖的沙尘暴描写。困扰着旅行者的还有沙漠中的海市蜃楼,在穿越山口的时候他们还要面对极度的严寒。冰冻路况和身体冻伤并不鲜见,雪崩则是另一个会对肢体乃至生命造成永久伤害的灾难。要是货车上的水发生意外泼洒,那就完蛋了。偷水或者使用超过分配定额的水是非常严重的冒犯,要受严厉的惩罚。狼和其他捕食性动物也构成很大的威胁。

人为制造的障碍跟不友好的自然环境一样可怕。勒索钱财的掮客,经常索要贿赂或关税的官家,还有土匪,困扰着丝路上的旅行者。要是强大的王朝或帝国没能维持好驻军、瞭望塔和驿站,那商队面临的会是更危险的旅程。另一个困难是远距离贸易所需的大量资金,蒙古人的对策是鼓励发展“斡鲁脱克”(ortogh)或者说商人协会来参与长途贸易。如果一个商队未能到达目的地,损失将由数个商人平摊,而不是掏空某个商人的所有资产。尽管旅途危险、开销庞大、长途贸易隐患重重,但商人们显然可以获得可观的利润,因而能够持续派遣商队。

对长途丝路贸易的浪漫想象往往会令人忽视海上贸易往来。就元朝而言,对日本和爪哇的海上远征惨淡收场,似乎证实了蒙古人不擅航海。然而,元朝在泉州、清远和广州建立了海上贸易监管机构(市舶提举司),还有特殊的海上贸易办事处(市舶司)和一个造船监管局(造船提举司),并招募了阿拉伯和波斯的穆斯林在这些机构任职。蒙古人对纺织品、金子、药品和香料的渴望往往取代了政治上的考量,刺激着海上贸易。日本曾在1274年和1281年遭元朝袭击,在第二次入侵因台风而失败后的十年内,日本就和中国恢复了商业往来。1290年,日本舰船获准在元朝管辖的港口停泊。1298年,一艘中国船在日本沉没,证实了两国的商业往来。

同南亚和东南亚的海上贸易也很兴盛。正如沈丹森(Tansen Sen)的观察:“国际贸易对东亚和南亚的地区经济日益增长的重要性可能是13世纪晚期元朝向印度频繁派遣外交使团的一个主要原因。”从1272年到1296年,元朝派出了16个使团到印度,印度则派遣了18个代表团赴蒙古朝廷。著名的阿拉伯法学家和旅行家伊本·白图泰(Ibn Battuta)见证了这个时期的中印贸易,根据他的讲述,一个中国使团曾给他的城市带来了丝绒布、麝香、箭壶和宝剑,还有一件珠光宝气的长袍。元朝的航海政策促成了有史以来中印两国之间最大的贸易额,印度也向元朝和中东地区的蒙古伊尔汗国之间主要的海运连接点开放了港口。在与霍尔木兹海峡和其他波斯湾地区的贸易中,元朝购得了宝石、药材、胡椒、豆蔻等香料,出口的货物则包括丝绸、陶瓷和铜币。同样重要的是,元朝皇帝可以由此与蒙古帝国的另一块领土——伊尔汗国保持联络。元朝和中亚的敌对关系有时阻断了陆路贸易,这是元朝进行海洋贸易的另一个动因。元朝被迫去探索和扩大海上贸易,海上贸易的成功也带来了商业税收的水涨船高,商业税从1272年的4000两白银增加到了1286年的450000两白银。大多数参与贸易的船舰来自波斯、阿拉伯大陆、东南亚和印度。

不过,中国的船舶也加入了海外贸易。最近发掘出来的几艘沉船为这场贸易的规模庞大程度提供了线索。一艘开往日本的船在朝鲜海岸附近沉没,船上装载有数以万计的瓷器。这场贸易的利润最终推动了船舶建造,一些“远洋游轮设有上等客房和酒行……结构坚固,舱壁密封性强,其中较大的游轮还配有救生艇”。另外,居住在中国东南部的伊斯兰教和印度教社群非常友好,他们提供了很多关于旅游和贸易的建议与信息。

明朝穆斯林宦官郑和下西洋的故事名气盖过了元朝的海上贸易,郑和在1405年到1432年期间率领船队和数千名船员进行了七次航行,他带领的出色使团一直抵达了非洲东海岸,郑和的卓越成就抢走了元朝航海成就的风头。然而,元朝的海上贸易规模庞大,其经济意义甚至可能比陆上丝绸之路还要大。无论蒙古人是如何声称或认为的,基于海上联络的亚洲文明都是蒙古的另一个遗产。

蒙古的遗产及科学艺术的传播

这样的旅行和贸易促进地理知识的增长,这是蒙古的另一大贡献。《元经世大典》中的一幅地图流传了下来,这幅地图涵盖的疆域比早先的中国版本更为完整,其中包括四个蒙古汗国以及延伸到伊斯法罕和大马士革等重要城市,并大致准确地勾勒了欧亚大陆。旅行者们当然对这些知识作出了贡献,不过还有一个因素是,这一时期穆斯林抵达元大都 (北京),也催生了一批专家,他们掌握了绘制更为精确的地图的技巧,并采用经纬度网格线,这都是吸纳自伊斯兰世界的理念。蒙古人还委托他们编写了一部皇家地理志——《元大一统志》,并制作了其他地图,不过没有保存下来。穆斯林地理学家和天文学家为地理学知识的提升作出了贡献。

与此同时,蒙古时代也增进了伊斯兰世界和欧洲对欧亚地理和地图制作的了解。波斯历史学家和地理学家卡兹维尼(Hamd Allāh Mustawfīal-Qazwīnī,约1281—1339)制 作了相当复杂的世界地图,在地图里他绘制出海岸线,还在中心标出不同的气候。元朝的地图跟这幅地图非常相似,以至于有些历史地理学者猜测中国版地图可能以卡兹维尼的地图为蓝本,不过这一假说缺乏确凿的证据。更有甚者,欧洲有一本介绍从意大利到中国的路线的指南。弗朗切斯科·鲍尔迪尤卡奇·佩戈蒂(Francesco

Balducci Pegolotti,约1280—1347后)是一个在伦敦、安特卫普和塞浦路斯工作过的佛罗伦萨商人,他从未踏上过丝绸之路的旅程,但却为前往亚洲的旅行者写了一本手册。这本商业著作为旅行者提供了有关产品和价目的精确而珍贵的信息——无疑是根据丝绸之路上的商人提供的信息写成的。他甚至精确地写出了从中东到中国、从土耳其到伊尔汗国首都大不里士的距离和旅行所需的时间。最后,他还介绍了长距离商队所需的人员数量,途经地区的进出口产品、币值、不同的重量和长度单位,以及各个地区黄金和白银的质量。

“蒙古统治下的和平”创造了相对和平的局面,从中受益的不只是商人。来来往往的旅行者众多,包括士兵、医生、使节、神职人员、伶人、工匠、商人、王公贵族、天文学家、官员、翻译、火炮专家、文士、地理学家、厨师、学者、工程师和金融专家,他们在旅途中与各种不同的群体接触,从而促进了交融和往来。基督教使节和传教士曾前往蒙古人的故都哈喇和林,蒙古人迁都中国之后,他们又抵达了元大都。一些使者奉教皇或欧洲的君主之命,前来阻止蒙古进一步入侵欧洲,建立和平的关系,但也有一些使者来规劝蒙古人承认教皇的权威、皈依基督教,这反而导致与蒙古关系进一步疏远。蒙古人还招募波斯天文学家来中国,并协助他们观察天文和星象、制订历法,最终由著名天文学家郭守敬完成了这部历法。为了促进医药知识的发展,他们招募的还有一批医生。蒙古人迫使工匠从他们领地的一处转移到另一处,以引入新的图案和技术。臣属国的士兵有时加入蒙古人,与他们一起旅行。在中亚和波斯的攻城战中,蒙古人得到了中原专家们的技术指导,穆斯林专家则为蒙古人与南宋的对抗提供了弩炮等帮助。

龙与花卉图案挂毯,11—12世纪,中亚。这条丝毯上的龙意味着中国唐代的图案至元代仍在中亚地区流行,将龙置于花卉之中的处理则更像是一项中亚的发明。

蒙古人对美丽物件的爱好给艺术带来了戏剧性的后果。他们将中国的纹饰和技术传播到了中东,推动了工艺领域的融合。中国用以象征皇帝和皇后的龙凤图案出现在了波斯的陶瓷和瓷砖上。宋朝山水画中的风景,包括对树和山的描绘,在诸如《王书》(Shah nameh)和 拉 施 特(Rashid al-Din)的《史集》等波斯语手稿中都得到复制。波斯陶艺则仿制中国青瓷和随后的青花瓷。另一方面,因为蒙古人强制纺织工匠从所谓的“西域”迁徙到中国,中亚和波斯的纺织品也影响了中国。制作 “纳石失”(nasij),一种蒙古人喜欢的金线织锦,掀起了纺织工匠迁徙的高潮。总之,蒙古人促进了广泛的艺术交融,一方面将纹饰图案从疆域的一处传播到另一处,另一方面他们也扮演了奢侈工艺品买家的角色。今天大都会艺术博物馆、克利夫兰艺术博物馆、洛杉矶艺术博物馆和台北故宫博物院陈列的展品佐证了这一时期非凡的工艺交融。

蒙古人的生活方式强悍而艰险,因此他们很关注自己的体魄。称霸四方之前,他们靠萨满医治伤病。蒙古崛起之后,他们得以结识其他医生,向他们寻求帮助。景教徒、波斯的穆斯林医生和药理学家,在向蒙古和中国引进域外医疗实践、信仰和药品的过程中扮演了重要的角色。由太医院管辖的广惠司在元大都和元上都救治蒙古人,尽管司里也有穆斯林医生,广惠司还是在景教的领导下持存于整个蒙古统治时期。皇家藏书阁存有36卷穆斯林医药文献供太医院查用,穆斯林还通过一个药品局向中国引进药物。接受了医学教育的拉施特曾编纂了一系列中国医学文献的波斯语译本。在中国,“蒙古统治者出于征服世界的需要,在朝廷招募和提拔了一大批医生,医药官员们进而创造并扩大了医疗机构的网络”。医生们在旅行中陪同大汗。跟工艺的交融一样,伴随着中东和中国的一些医疗实践的交织,医药的交融也是蒙古的一个重要贡献。不过,需要注意的是,伊斯兰和中国的基本医疗体系并没有合并,而是相互独立。

蒙古社会的妇女地位至少在一段时间内影响了其他社会。蒙古的女性精英似乎拥有相当大的威信和权力,尽管并没有明确的证据表明非精英阶层的女性地位也很高。成吉思汗的母亲诃额仑和妻子孛儿帖,忽必烈的母亲唆鲁禾帖尼、弟媳脱古思可敦和妻子察必在家庭和政治上都发挥了重要作用。她们野心勃勃,蒙古社会鼓励精英女性成为独立而坚强的人。她们能够拥有牲畜作为财产,甚至被授予封地,可以统治特定领土。这些观念是否影响了臣服于蒙古的外国人呢?答案是多样的。汉人从未认可蒙古人收继婚的做法,而且一直认为这个风俗很野蛮。据收录了大量判例的 《元典章》记载,试图出售妻子或通奸的男子会受到惩罚,但是一个寡妇的家人可以强迫她嫁给他们选择的人。俄罗斯女性则从蒙古时期受益,尤其是女性更有机会获得财产权,而中东的女性地位跟中国一样未受影响。

蒙古人自诩的宗教宽容政策影响了其汗国。不过,跟以往的观点不同,他们采用的政策有时会损害某些宗教。在中国,他们支持与道教有分歧的佛教徒,道教的财产须上缴给佛寺。在伊尔汗国,他们起初歧视占人口大多数的穆斯林,招募佛教徒、景教徒和犹太人担任政府职务。后来穆斯林汗王合赞在1295年掌权,他在自己的领地发起了一场针对佛教徒的大清洗。不过,蒙古人还是经常支持外来宗教,讨好神职人员,因为他们觉得神职人员可以推动对民众的统治。尽管这个政策是从现实政治的考虑出发,他们仍参与促进了几个宗教的发展。藏传佛教吸引了忽必烈的妻子察必,察必让忽必烈邀请藏传佛教徒八思巴领导中国的佛教团体,发展了一种新的文字,并为朝廷招募了西藏和尼泊尔工匠。伊尔汗国则鼓励发展苏菲主义,因为苏菲派具有神秘主义特质,而不需要深入的学习和了解,帝国的支持和恩惠使得苏菲派在这一时期获得了极大的重视。

作者:莫里斯·罗萨比(Morris Rossabi)

译:施美均

编辑:范菁

责任编辑:文汇理评部

*文汇独家稿件,转载请注明出处。