选自《朱生豪情书全集》

1933 年,时任世界书局英文编辑的朱生豪,在给他的恋人宋清如的情书里这么写道:“情书我本来不懂,后来知道凡是男人写给女人或者女人写给男人的信(除了父母子女间外),统称情书,这条是《辞源》上应当补入的,免得堂堂大学生连这两字也不懂。” 语气难免调侃,却道出一个有意思的话题:何谓“情书”?五四来了,民国人如何学会写情书?情书又诱发了何种不同的情感经验、表达方式?

古人有“驿寄梅花,鱼传尺素”的说法,或者是将信札绑在燕子腿上递送相思。这些诗学意象固然美好,书信中相思渴念的表述,如果不是付之阙如,也是寥寥无几。艳情、风月尺牍,总是被道学家嗤之以鼻。1927年, 周瘦鹃还在《情书论》一文中,一本正经地给“情书”下定义,“男女间写心抒怀用以通情愫者也”,并称它为 “心灵之香”、“神明之媚”。 现代人编撰的古代情书选,都是用现代“情书”的概念去整理、附会那些言情写意的信札,卓文君的《与相如书》俨然成了古代风月尺牍的经典代表。世纪之交的情书概念,广义地定义为交流情感的书信,但是在五四前后,随着新的“自由恋爱”观念的输入、邮政系统的完善、都市物质环境的成熟,情书开始被奉为“爱情的宝筏”、“兑现幸福和快乐的支票”。沪上小说家如徐枕亚、包天笑用书信体来写哀情、香艳的小说,将自我隐匿在角色背后,恣肆演绎私情之美、身世之痛。本文在此,不涉及“情书”作为一种文学虚构的文类,而是聚焦现代作家私密的个人情感交流,从这些有幸、不幸公开了的私人信件里,去窥探“情书”作为新的情感应用型文类写作在五四之后的播扬,侦测其间情爱语言与情感表述方式的新变。

二三十年代出版的情书指南、描写辞典中纷纷指出,作为“求爱的作品”,写一手文采斐然的情书是重要的恋爱技巧法则。情书应以白话为上,认为这样比较符合大都会摩登青年的做派,而他们用白话也比较得心应手,能够畅所欲言。新文艺作品中的辞藻更成了情书的资源,情感的渲染烘托是其主要特征,情书里又分出叙述、日记、抒感、诗歌等四个体例。这些指南同时谆谆告诫年轻人情书要手写,切勿用打字机,投递時候要保障绝对的私密。大概那时私拆信件的家长朋友较多,常有文章教人如何用电码写情书、用暗房冲晒照片的方法显影字迹、用各类化学药剂隐去或显现那些“悱恻的墨”。情书里还可附上小照一帧, 撒上清泪几许,夹点芳香之气,或是以吻封笺。刘大白的《邮吻》一诗,描写了恋人郑重开启信笺时的欣喜,“我知道这信封里面,/ 藏着她秘密的一吻。”甚至还可以把硫酸溶写在字里,到烈焰上去炙烤一下。情感的烙印,于是更为具象化。现代情书,以传统言情信札所不具有的意义感念、传播渠道、物质形态,成了一种最具身体感受、贴近心灵感知的实践形式。

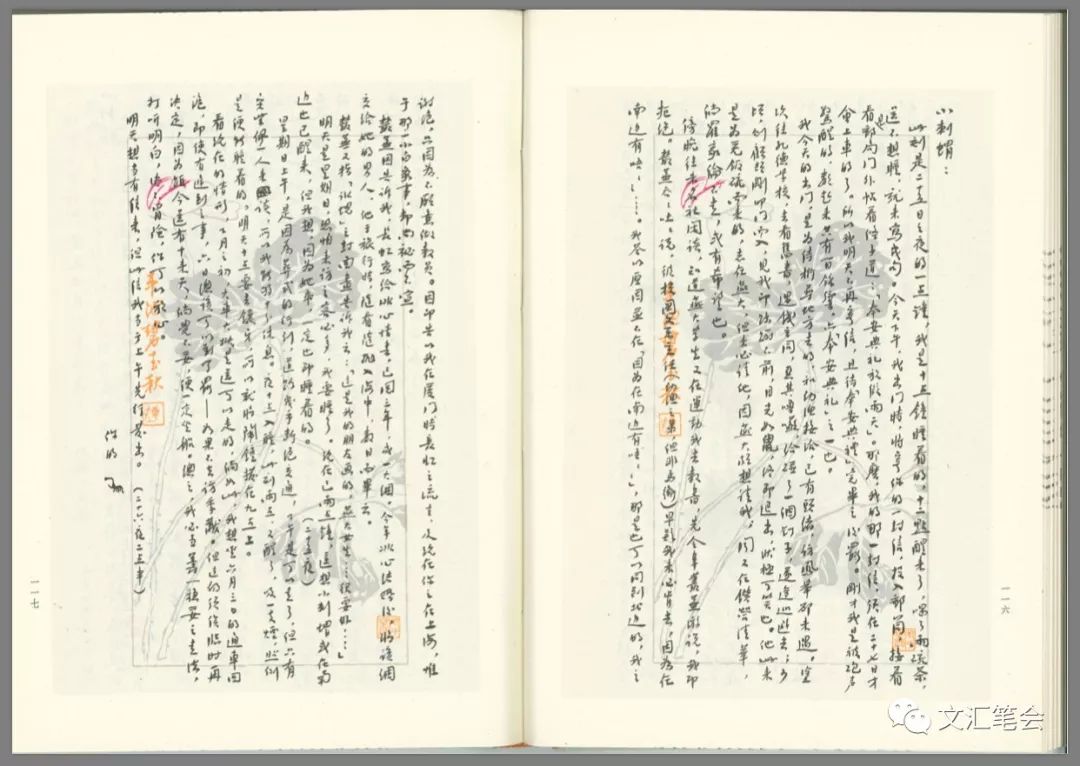

情书中对爱人的称谓、落款都需要细心斟酌。周瘦鹃列举了情书的上款称呼:某某爱卿、爱姊、爱妹,外加如吻、如握、爱鉴、青睐等。他特意指出“如吻”一字,新颖怪特,不知何人所创。静宜女士编著的《情书描写辞典》(1933年版)列举了恋爱不同阶段时期的称呼,诸如我暗室的明灯、娇美玲珑的小白兔等说法。正襟危坐谈着师生恋的鲁迅先生,也有柔情似水的时刻,将许广平称为“小莲蓬”、“小刺猬”,落款时也会充满童趣地画一只“你的小白象”。

选自《鲁迅手稿全集》

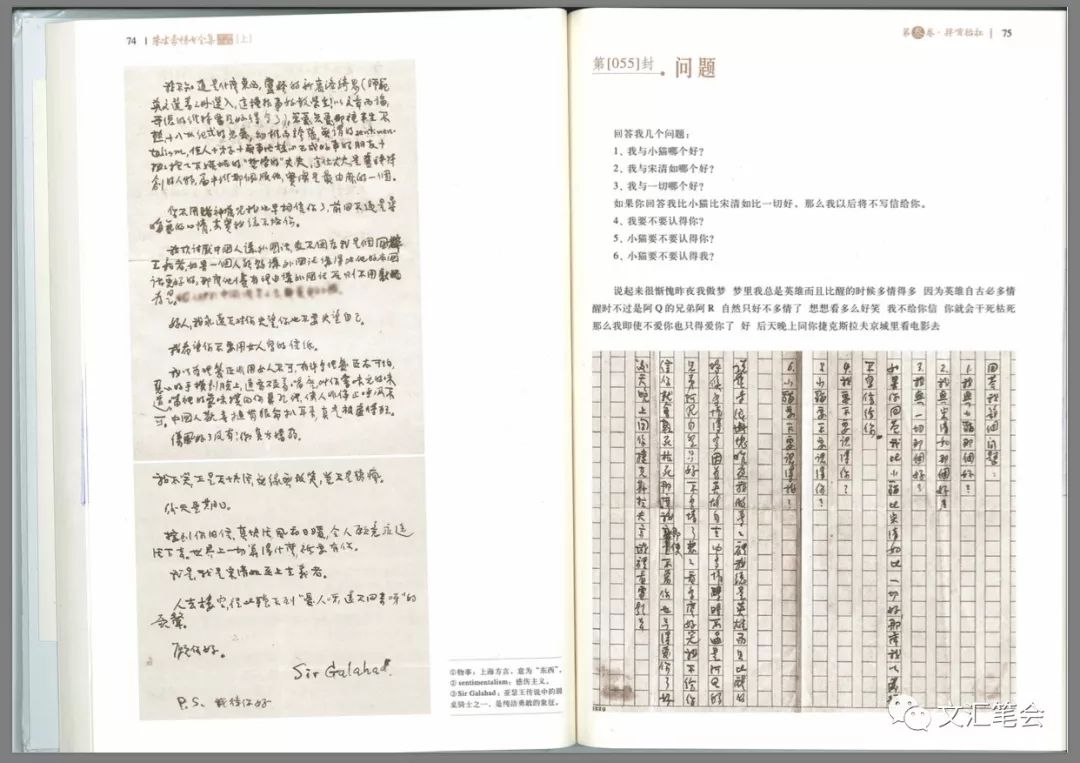

朱生豪在他的情书中嘲笑了那些小鸟、鲜花之类的陈辞滥调,对宋清如的称呼从宋、到清如、澄、傻丫头,并说“我想用一个肉天下之大麻的称呼称呼你,让你腻到呕出来”。在宋小姐搭架子刻意要保持距离唤他“朱先生”时,朱先生佯装生气说:“不许你再叫我先生,否则我要从字典中查出世界上最肉麻的称呼来称呼你。特此警告。”从某某爱卿到肉麻的个性化称呼,其间捅破的是旧伦理的皮囊,渴望拉近心之距离,是“我”对“你”倾诉衷肠。“我”与“你”,两个互为镜像的情欲主体,通过文本对话关系、呼语的大量运用,而建立起亲昵无间、互为缠扰的主体间性。

情书,作为递送私密情感的媒介,说到底,无外乎是“我爱你”这三个字,深情款款、颠三倒四的演绎渲染。从两情相悦的暧昧含蓄,变成直截了当的“我爱你”的宣示,三十年里民国情书清晰地呈现了现代人情感表达方式的深刻变化。《清代名人情书》中收入的《柳如是寄钱牧斋书》,柳如是如此表达自己芙蓉帐暖中的缱绻销魂:“此夕恩情美满,盟誓如山,为有生以来所未有,遂又觉入世上有此生欢乐。”与文言雅辞的驯化不同,取而代之的大白话,自然、写实,诸如我要咬你的手臂,我要kiss 你的香唇,有摩登时代里青春的放浪、生悍,无所畏惧。

新文艺作家一代已经成为“自由恋爱”的实践者,灵肉、心性一致的观念,构成现代情书叙述文体的内在脉络。想醉爱一场的白薇,为一个吻而惊心动魄;沈从文对他的“三三”呼喊,让星星成为他的眼睛,目不旁瞬地瞅着他的爱人;冷鸥(庐隐)踟蹰于荒野的灵魂渴求异云的安慰。浪漫诗人徐志摩频频用浓得化不开的笔调,歌颂 “恋爱是生命的中心与精华”。诗人强调心灵的契合无间,“我要你的思想与我的合并在一起,绝对泯缝”,生命路上“我就情愿欣欣的瞑目”。 白薇与杨骚,庐隐与李唯建,徐志摩与陆小曼的恋情都属于五四之后的“公开的恋爱”,当事人在大众视域下,展演恋爱中的一往情深、翻云覆雨,以身先士卒的姿态唤醒一代年轻人对爱与自由的憧憬。

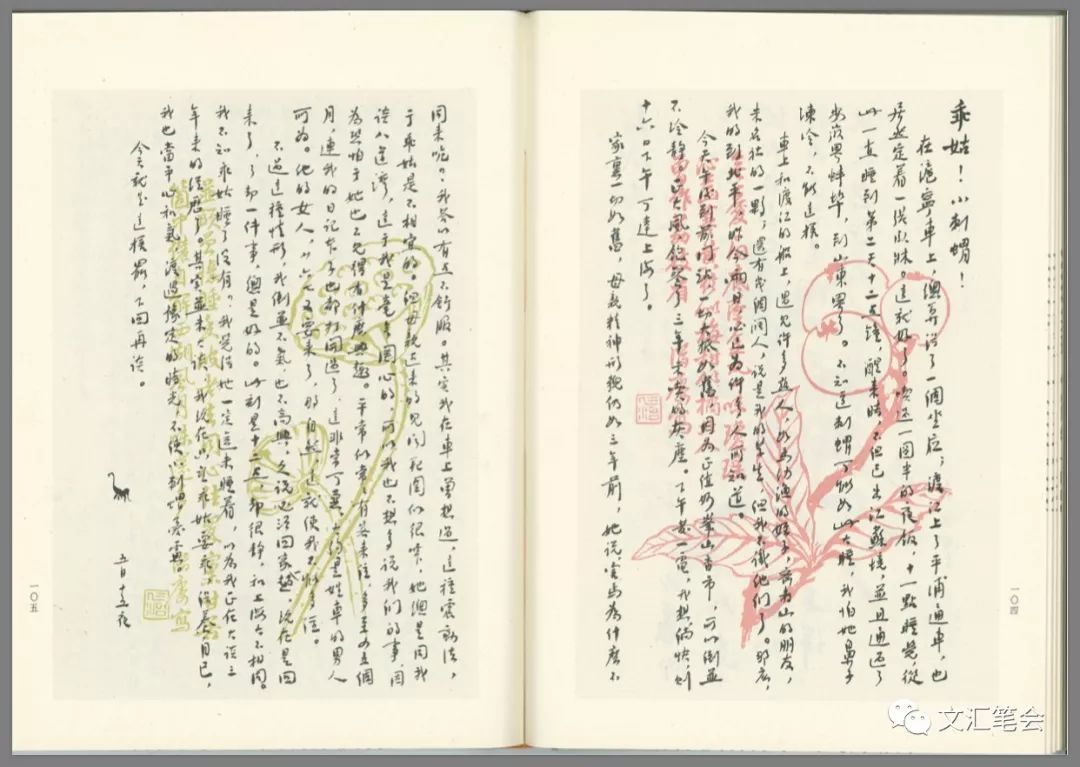

选自《朱生豪情书全集》

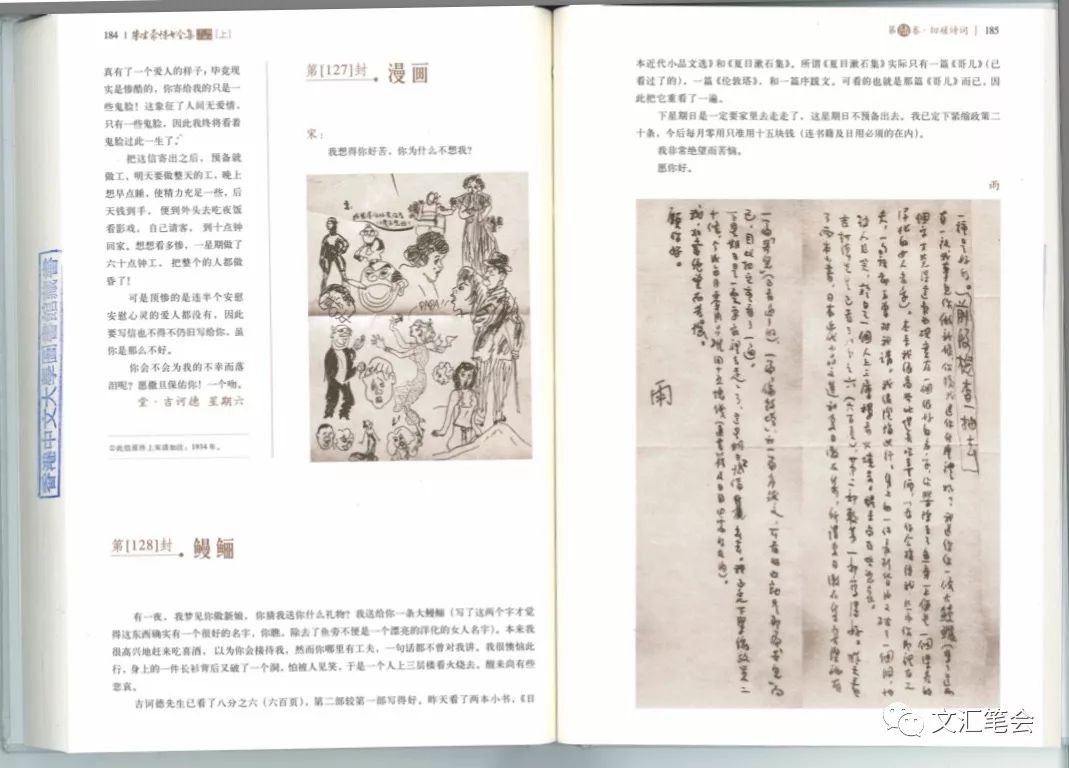

出生于辛亥之际的朱生豪、宋清如,踏着五四脉动成长,在之江大学因诗词结缘。新女性宋清如,退掉包办婚姻,也曾拒绝过朱生豪的求婚。作为“宋清如至上主义者”的朱生豪,在1933到1942年间孜孜不倦地给恋人写信。他用干净利落的现代白话,排满文字巨阵,其间有无尽无休的青春情意荡漾,也有对文学翻译、好莱坞电影的讨论,还常常掺入英文,以及他自己写的英文诗、旧体诗。如果说明清以降的文士与青楼女子之间常靠赠答辞赋来升温感情,情愫互许,那么平日里沉默寡言的朱生豪,当然也要显出十八般武艺来表演文字,进入一场欲望勾引、追逐的游戏。但更多的时候,他则是性之所至,让灵魂浪漫地飞舞。他在信里的落款五花八门,这些角色成了自我欲望的多重分身与投射:不说诳的约翰、伤心的保罗、快乐的亨利、吃笔者(吃瘪者)、 Lucifer (魔鬼) 、唐吉诃德、罗马教皇、照不到阳光见不到一张亲切的脸的你的绝望的朋友、 Julius Caesar (莎剧人物恺撒) 、波顿 (《仲夏夜之梦》中丑角)、Poor Tom ( 狄更斯《圣诞欢歌》中的儿童),爱丽儿 (《暴风雨》中的精灵),卡列班 (《暴风雨》中的丑陋怪兽)等等。

二十几岁的朱生豪疯狂阅读当时商务出版的“现代书库”、“人人书库”,视《罗密欧与朱丽叶》为爱情宝典,并于1936年春夏之际着手翻译莎士比亚戏剧。这一大摞情书的有趣之处还在于它们同时揭示了支撑这位才子笔墨情趣、错落有致的想象的文化来源、语境脉络。他谐拟、套用文学角色,将外来的典故、情节、感知,层层镶嵌入往返反复的情感交流中,穿插藏闪之际,呼应着自我情路的跌宕起落。这或许是他心摹手追有意为之,也是长期浸润其间的潜移默化。这些独特的意识流文本,活生生地体现了正在形塑中的现代爱情主体也是一个交织驳杂的翻译的主体,文化的翻译落实为自我文化行为的吸纳、融汇。在婉转哀告、掇乖弄俏之余,他也不忘理性地讨论爱情、婚姻、独身、爱与妒的问题。以自由的理念作为爱情的底色,朱生豪是一个以肉体为基础的精神恋爱的推崇者,每每渴望在宋清如那里构筑自己灵魂的家园。他说,“我愿把我的灵魂浸入在你的灵魂里。”超越了五四初期自哀自恋sentimental (感伤)美学,也与胡兰成自命风流的调调迥异,焦头烂额忙着搞翻译、发愁看不起新电影的朱生豪,在他最最隐秘的私人写作中体现对自由意志的强调,灵魂、精神之爱的张扬。这位孜孜不倦的抒情者,最终捕获了一位阅读者的芳心,也近乎完美地诠释了现代恋爱的形态。

选自《朱生豪情书全集》

这位可爱的朱先生,在其身前最后一封情书里写道:

昨夜一夜天在听着雨声中度过,要是我们两人一同在雨声里做梦,那境界是如何不同,或者一同在雨声里失眠,那也是何等有味。

当这夜里的雨,一滴一滴,滴在他的灵魂上时,翻译家朱生豪先生,也用他在不经意间留下的三百多封情书,悄悄完成了现代文学史上从风月尺牍到现代情书的质变。

作者:吴盛青

编辑:王秋童

责任编辑:舒明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。