一

老友郭慰众兄雅好收藏近代海派名家的书画,数十年来所获颇丰并精。前不久,郭兄邀赏其近几年新得的佳作珍品,谢稚柳先生的一卷《梅竹双清图》给我留下了极其深刻的印象,并勾起我对25年前一段往事的记忆。

1995年的春夏之交,谢老突然冒出“准备后事”的念头,而且颇为迫切。他的所谓“后事”,也就是把他一生的著述尽可能完整地整理、结集出版。产生这一念头,也许是因为他预感到属于自己的时间已经不多;但除此之外,在与他的交谈中,我还了解到至少这三方面的原因:

一、他对自己的著述成果非常看重,因为他坚信自己的思想观点绝不是“从文字到文字”的无的放矢,而是有着切实的意义和价值。但在特殊的背景和形势下,长期以来未能引起学界应有的关注,尤其是伴随着岁月的推移,他的不少文字在社会上已经难以觅得,更使他的观点未能在继承、弘扬优秀传统的实践中产生应有的作用。

二、他深信并已经看到,经过实践的检验,书画界形势的发展正在证实着他思想观点的价值,因此,因势利导,将过去的著述重新整理并结集出版恰当其时——果然,在先生身后不久,“晋唐宋元书画国宝展”、《宋画全集》等等,谢老所倡导的传统观获得空前的肯定和推赞,优秀传统文化的复兴势不可挡。

三、在他的晚年,有些署他姓名的著述并非出于他的亲笔,而是由友朋、门生捉刀。尽管所体现的是他的思想,但他表示,为了不“掠人之美”,在新的结集中一律不收入这类文字,以免后人误传。

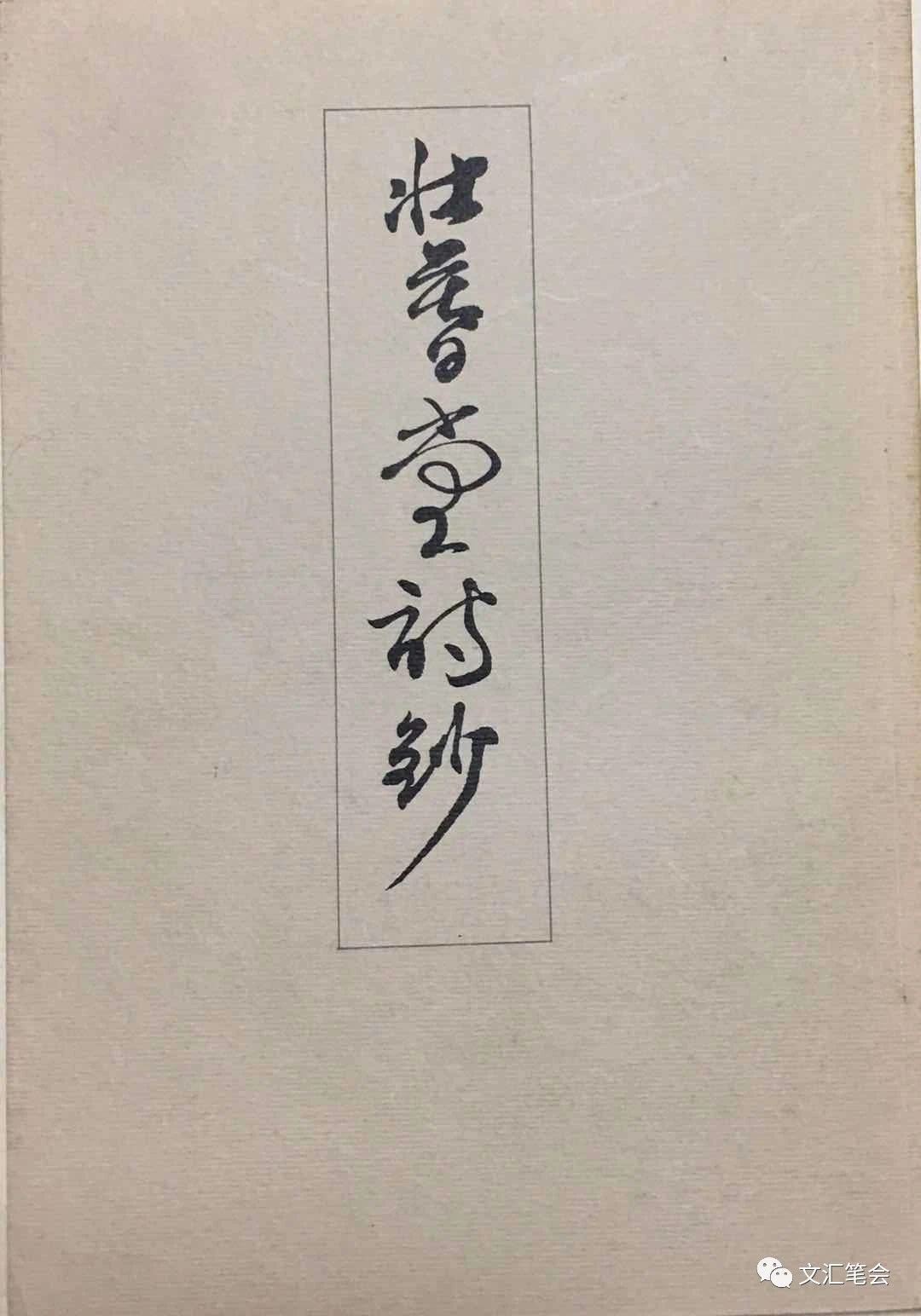

当时,先生命我参与其著述的编辑出版事宜。我根据先生的意图分为三部:《敦煌石窟叙录》的再版;《鉴馀杂稿》(增定本)的整理,主要是加入《水墨画》;《壮暮堂诗钞》的收集整理。最后一种是在1984年香港赵汉钟《壮暮堂诗词》的基础上再增加一倍的内容,基本上是从1993年开始,由大家分头搜集供稿,再由谢老亲自确认誊抄而得。在紧锣密鼓中,1995年12月,《壮暮堂诗钞》率先正式出版;翌年6月,《敦煌石窟叙录》的新版又正式推出,而《鉴馀杂稿》(增定本)也已发排,定于同年12月出版。所以,1996年的夏天,先生的心情特别舒畅,认为自己的“后事”已经全部办妥,可以“放心”了。其间,还特地为我班级的同学作了一次关于美术史研究的讲座,时间长近两个小时;后来由王彬同学根据录音整理成文,发表在2000年出版的《朵云》第52集上。

我们从一开始便不同意“后事”的说法,现在,当然更不同意“后事”做好、可以“放心”的话头。可是,又有谁能料到,一语成谶,木崩山坏,天丧斯文!7月的某日,我们高高兴兴地准备送先生去美国休养,临行前一小时,突然有客人上门索书对联20副。我们正要拒绝,先生却摊开早已收起的笔砚说:“给他写!”于是,我们便帮助折纸、拉纸、收起、钤印,三分钟一副。客人乘兴而来,满意而归;先生却不免稍显倦色。一个月后,先生在美国查出胃癌晚期并手术,至1997年初回沪继续治疗,仅半年的时间,便真的离我们而去了。

二

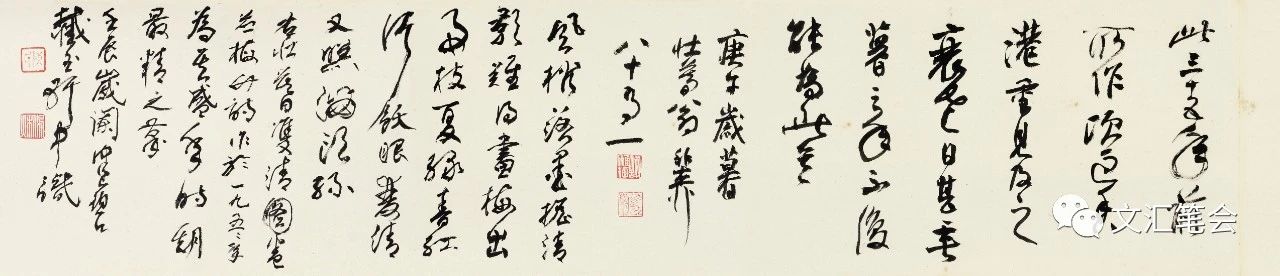

回过头来说“诗钞”佚诗的搜集。从1995年12月正式出版到1996年7月谢老赴美之前,我又陆续从画册、拍卖图录和公私收藏的原迹上找到二十余首谢老未入集的诗作,并一一请先生过目、确认。其中尤以1993年出版的香港《名家翰墨》“谢稚柳特集”所刊的《梅竹双清图》卷(即今慰众兄所有者)题诗最称精彩:

裁冰铸雪了无因,空里天花不著身;一自逋仙沉梦后,分钗(一作衩)半(一作寸、残)钿尽生尘。林逋梅诗数百年来为人所乐道,则善矣。予以为梅妻鹤子,不免可笑耳。苦篁斋并记。

熟悉谢老的朋友都知道,谢老的诗,渊源于李长吉、李义山。但长吉诗的呕心沥血、石破天惊,义山诗的朦胧冷艳、缠绵深至,在谢老的诗中却几乎完全不见影响。谢老表示,这是因为他30岁时认识了沈尹默先生,同住重庆陶园,仅两间之隔,朝夕相见,谈诗论书。见谢老的诗仿长吉、义山体,沈先生便告诫他:“不要专学长吉、义山,还要研究一些宋人的诗。”谢老自述这一告诫使自己“获益匪浅”,所以,嗣后的诗风便倾向于宋人的自然平实,以“真切感受”的说理明事为旨,尤其是论说画理。而就我所见到过的谢老题画诗、论画诗,包括“诗钞”所收入的和失收的,这首《题梅竹双清图》堪称第一;所以,“诗钞”的失收,实在是非常遗憾的,而责任主要在我的疏忽。

题诗未落年款,但从画风看当作于1950年代。而从诗意来分析,又与新中国所倡导的文艺思想相合拍。因为印刷品甚小,所以我就把它抄下来并画册一起拿给谢老求教。谢老明确表示,画作于1955年,卷后拖尾上还有他1990年在香港见到此画后应藏家之请所作的题跋。诗则是他30岁上下时写的,表明他对于中国画传统审美的认识,开始由早年的倾慕明清文人画转向唐宋的画家画。

首句讲梅花在三九严寒时的绽放,完全是当然如此的自然现象,而绝非历代文人自鸣清高地认作是因为遭到群芳的妒忌迫害,或为了嘲弄众香的趋炎附势。如陆游的“无意苦争春,一任群芳妒。零落成泥碾作尘,只有香如故”,王冕的“冰雪林中著此身,不同桃李混芳尘”,或李方膺的“清香传得天心在,未许寻常草木知”。

第二句借用了《维摩诘经》中“天女散花”的典故,意谓心无俗念则花不沾身,而孤芳自赏恰恰是最大的其俗入骨。亦即黄庭坚所说的平居无异俗人,此不俗人也;平居大异于俗人,此真俗人也。

最后两句则由附注点明:林逋的“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”当然是千古传唱的咏梅名句;但“梅妻鹤子”的风雅标榜实属亵渎人情物理的画蛇添足,不值一哂!

青原惟信禅师云:“老衲三十年前未参禅时,见山是山,见水是水;及至后来亲见知识,有个入处,见山不是山,见水不是水;而今得个休歇处,依然见山是山,见水是水。”英国文艺批评家罗斯金(Ruskin)则说:“我们有三种人,第一种见识真确却没有感情,对于他,樱草花是十足的樱草花;第二种人感情用事,所以见识错误,对于他,樱草花就不是樱草花,而是一颗星或一位被遗弃的少女;第三种人见识真确又有丰富的感情,对于他,樱草花永远是它本身那么一件东西,一枝小花,从它简明的连茎带叶的事实认识出来,不管有多少联想和情绪纷纷围着它。”——结论:“这三种人的身份高低大致可以这样定下:第一种完全不是诗人,第二种是二流诗人,第三种是一流诗人。”

准此,在中国文化包括中国画的比兴传统中,对于梅花乃至一切自然造物的审美,撇开纯粹实用的图谱不论,明清文人画家便属于“第二种人”。梅花到了他们的笔下,被愤世嫉俗、高自标置到曲折支离,实际上物本无与,全是文人的一厢情愿。常州学派的代表人物之一龚自珍曾为此专门撰写了一篇《病梅馆记》,认为梅花的自然本性是正、直、密的,但当时“文人画士”的“孤僻之隐”偏偏以此为俗,而以欹、曲、疏为雅,乃“斫其正,锄其直,删其密”,“遏其生气”,遂使天下之梅,尽为“病梅”,“文人画士之祸之烈,至此哉”!

“忽漫赏心奇僻调,少时弄笔出章侯”。谢老的绘画,是从梅花开始的;而他的画梅,则是从陈老莲(章侯)开始的。陈氏的梅花,恰恰是明清文人画“病梅”的典型:粗干细枝,盘郁残缺,坎坎坷坷,节节疤疤,伤痕累累,冰心点点。谢老的画笔,直到30岁前后,无论梅花还是其他花卉,包括书法,几乎全出章侯一脉。而他对章侯的推崇和痴迷,尤其可以从他25岁所撰的《陈老莲》一文看出,“固以天胜,然各有法”,简直集古今之大成,无与伦比!当时,张大千知道他痴迷章侯,所以每见到陈氏真迹,便拷贝一份白描供他借鉴。这批张摹陈老莲的白描稿,谢老曾给我欣赏过约有六七件。因为上面没有钤印,而大千弟子顾福佑手里保存有部分乃师的早年印章,顾去世后归其女婿马燮文所有,而马与我相熟,所以还曾拿去马家加盖了大千的印鉴。

1937年清明后一日,日寇侵华形势严峻。谢老在南京吊明孝陵,“念离伤乱,其心实悲”,赋《瑞鹤仙》一阕(亦“诗钞”失收),末有句云:“土花凝碧,南枝破寂。疏影荡,玉箫咽。怕澹妆轻委,分衩残钿,流怨裁冰笔。休唤醒,沉梦逋仙,旧情总别。”翌年寓重庆,作陈氏画风的梅花一帧并题此词。到1941年作《杂画册》,还是陈氏画风,其中梅花一开上所题,即《梅竹双清图》上的那首,但无注,证明谢老回忆诗作于30岁前后是完全准确的;同时也说明从此时开始,谢老对陈氏的孤僻画风已经有所反思,由“见山不是山,见水不是水”逐渐转向唐宋画“粉饰大化,文明天下,观众目,协和气”的“见山还是山,见水还是水”。所以,从30岁到40岁之间,谢老的画笔中,老莲体和唐宋风是并存的。直到40岁之后,才最终告别了老莲体,但书法的老莲体一直保持到60岁前后究心张旭《古诗四帖》之前。且看其此际所撰《水墨画》一书中对陈氏的评价:“他对于一些形象所须强调的动态和神情,在他的脑子里又是怎样的一种幻觉啊!”“他的这种迂怪的个性表现,是不足为训的。”他对梅花的欣赏,便由陈老莲为代表的“第二种人”的“病梅”,彻底转向了“第三种人”的健梅。扩展到整个中国文艺包括绘画审美的认识,便是以唐宋画为中国画优秀传统总体上的“先进典范”“先进方向”,而明清画纵有个别的天才杰出,整体上却“已如水流花谢,春事都休了”!

三

展开见证谢老画学思想转捩的《梅竹双清图》画卷,引首是陈佩秋先生的题耑:“梅竹双清。高花阁健碧。”虽未署年,从书风看应为1990年前后,与谢老同赴香港时所题。

画心上,谢老题款的书风虽然仍是老莲体,但画风却从老莲的迂怪幡然改图,归于平正。行干出枝,长条挺拔,刚健婀娜,梢头更见弹性,似微微颤动;盛开欲放的花朵、花蕾,疏疏密密、正反转侧地点缀在枝头,与宋人扬无咎的画风若合符契,而更得之于生活真实物理、物性、物态的观察剪裁。一种疏影横斜、暗香浮动,散发着大自然的清新,夺造化而移精神,绝去文人画屈曲贫病的愤世嫉俗、怨天尤人。

“德不孤,必有邻”。相比于其早年同样题有此诗的梅花图,不仅形象、骨气、用笔由陈老莲的“病梅”转向了宋人的健梅,更在梅香的后面撇出了一片娟娟净秀的竹影;画法一变明清文人画个字、分字、介字的程式化、符号化,学宋人徐熙、文同的“胸有成竹”而源于生活、高于生活。

抗战期间,谢老寄寓重庆江北苍坪街,屋后一片竹林,吟风筛月,露涵雨洗,天天耳濡其声,目染其形,心悟其神,于画竹之道竟一超直入,秀出千林。龙须半剪,凤膺微涨,月明风嫋,潇洒出尘,致使张大千先生也惊叹为“(画竹)无人能及”!此卷中的竹子虽非画面的主体而只是陪衬,但行竿、出枝、撇叶、勾节,无不“论形象之优美,画高于真实;论笔墨之精妙,真实绝不如画”。尤其是,竹叶的撇出,有在淡墨的梅干之后的,竟能至梅干的边缘戛然而止却又笔势不断。这在一般的情况下,简直是不可思议。但谢老曾对我讲起过,在重庆时见到徐悲鸿画修竹仕女,仕女背倚在毛竹竿上,竹竿一笔而下却没有污掩到人背上,令他诧异莫名。徐便对他说,这很容易的,只要按仕女的背影剪一块薄纸板覆盖其上,撇竹竿便能既纵其笔势又不污人背了。则此图的竹影梅干不相掩映,很可能也是借鉴了纸板之法。

抗战胜利后,谢老由重庆回沪,对竹子的一往情深,几不可一日无。但在溧阳路寓所的小园里栽竹,却多不能成活,遂颜其居曰“苦篁斋”。题款“苦篁斋并记”及押角“苦篁斋”章,便由来于此。后来迁居乌鲁木齐路、巨鹿路,艺盆竹、栽林竹,便又郁郁葱葱了。

拖尾(上图)先是谢老的题跋:

此三十五年前所作,顷过香港重见及之。衰老日甚,垂暮之年不复能为此矣。庚午岁暮壮暮翁稚柳八十有一。

接着是陈老师的题跋:

风梢落墨摇清影,难得画梅出好枝。夏绿春红行饫眼,双清又照满头丝。右壮暮双清图卷并梅竹诗,作于一九五五年,为其盛年时期最精之笔。壬辰岁阑健碧截玉轩中识。

陈老师在这里所录的梅竹诗,即“诗钞”中所收的《为客写梅竹二图即题卷后》,应该是谢老1970年代之后所作。

赏画读诗,25年前拿着《名家翰墨》向谢老问学请教的情形历历在目,而谢老离开我们竟有23年了!在谢老身后,我依然用力于搜集“诗钞”外的佚诗,加上谢老生前所确认的,得五六十首。2003年,与定琨兄一起编选谢老《中国古代书画研究十论》(复旦大学出版社)时还商定,到谢老百岁诞辰(2010年)时再出一本更完整的《壮暮堂诗钞》以为纪念。但痛心的是,后来不知什么原因,翻箱倒柜也找不到那些以15年心力搜集到的佚诗,而由于我不思上进,竟至连手机、电脑也不会用,没能及时将佚诗录入存档,至为可惜!

“春红夏绿遣情多,欲剪烟花奈若何”(谢老诗句)。值此谢老冥诞110周年,又当慎终追远、民德归厚的清明祭扫时节,可以告慰先生的是:他倾注了毕生心血所倡导的中国画优秀传统的“先进方向”,在坚定文化自信的今天,赢得了广泛的认同,并正由年轻一代孜孜矻矻地在实现它的创造性转化和创新性发展。

作者:徐建融

编辑:吴东昆

责任编辑:舒 明

*文汇独家稿件,转载请注明出处。