作者与曹雪芹雕像(霍波洋作)合影

今年春末又到卧佛山庄小住,除了去寺内看卧佛,到樱桃沟看杉树林,到牡丹园看姹紫嫣红的牡丹,少不得也还要漫步到黄叶村,再到曹雪芹纪念馆兜一圈,在馆后书店,见有吴恩裕先生《考稗小记》增订本,立即购得一册,回到古树掩映的客房中,未及展卷,往事便涌溢心头。

1978年,我在北京人民出版社(现北京出版集团)文艺编辑室,参与《十月》创刊,同仁们个个热情澎湃,都想为文艺的新春,约来灿烂的百花,现实题材的作品当然急需,其他题材的也很欢迎。我早就是个《红楼梦》迷,心想何不想方设法约来与之相关的作品?我很早就深受周汝昌先生《红楼梦新证》影响,但考虑到周先生的文章属于学术性的,《十月》定位是文艺刊物(开始称“文艺丛书”),就暂且没有去找他,但听说有位金寄水先生,写成了从《红楼梦》延伸出来的《司棋》,而且那时就住在编辑部附近,便上门拜访。进得一个很大的院落,当年必是大户人家的宅子,那时已沦为杂院。找到金先生家,惊讶地发现,他所居住的,竟是把当年游廊的一截,砌上砖墙,隔成的一个蜗居,长约五米,宽度不足两米,进门是个窄长条儿,里面的家具只有一床一柜一桌一椅,金先生请我坐椅子,自己就坐床上接待我。那居所虽小,却拾掇得窗明几净,给我留下最深刻印象的,是迎门墙上挂了个金先生的自题匾《科头抱膝轩》。金先生可是显赫一世的清朝睿亲王的后裔啊,原来住阔大富丽的王府,如今却住这科头抱膝方能容下身躯的隙地。但他头发一丝不乱,衣裳朴素而极为整洁,跟我聊起来,温文尔雅,心态怡然,不仅绝无怨天尤人之辞,还颇能自嘲,真乃妙人。我说明约稿来意,希望他能把章回体的《司棋》拿给《十月》刊发,他说已经把稿子交付山西人民出版社编辑了,那边答应给出书。知他那《司棋》是“红楼梦外编之一”,便问之二写哪个?他说也许平儿也许晴雯,尚未敲定,我就敦促他先写《晴雯》,我说读《红楼梦》里有这样几句:“晴雯进来时,也不记得家乡父母,只知有个姑舅哥哥,专能庖宰,也沦落在外,故又求了赖家的收买进来吃工食。”我问金先生:何谓姑舅哥哥?依我想,姑妈姑父的儿子是姑表哥,舅舅舅母的儿子是舅表哥,姑舅怎能混称?您可写个明白,再,晴雯小小年纪,自己有了好去处,竟能顾及能庖宰的亲戚,让其能“吃工食”,“吃工食”在清代是怎样一种生存状态?金先生说他若写出《晴雯》一定交我。他建议:有位吴恩裕先生,出版过《曹雪芹的故事》,何不约他给《十月》写新篇章呢?一句话提醒了我,想起来,1962年中华书局刚出版那书时,我曾买到一册,读来兴味盎然,后来竟未能保存住,十几年过去,也不见再版,若吴先生有新写出的故事,刊于《十月》岂不令读者惊喜?忙问金先生知否吴先生的联络地址,金先生说他对吴先生虽心仪多年,却并无交往。

但我很快便有了吴先生的地址。参加一个文化界活动时,见到了清史研究的领军人戴逸先生,对我极为友好,听说我想找吴恩裕先生,立即告诉了我吴先生的地址,原来他们都住沙滩一带。那时候手机还没发明,一般人包括许多知识分子家中也无座机,难以预约,因此到家门外敲门(那时一般家庭门外也无电铃,门上也无“猫眼”),主人多不怪罪。在沙滩一处地方,敲开门以后,吴先生亲自接待了我。他比金寄水大六岁,比戴逸大十九岁,那一年应该已近七十岁,但看上去至多花甲,头发黑黑的,身材保持得恰到好处,眉宇间有英气,却又透着儒雅,他邀我进屋,屋顶似较低矮,但房间不算小,书桌也颇气派,桌上垒着书籍纸张,我就按他指示坐到书桌旁,他则坐在平日写作的位置上,跟他交谈中,就感觉他与金寄水虽然都属文人,但他有一种留过洋的气质,而金则氤氲出旗人的做派,都礼数周全,但吴先生绝不过多寒暄,相比之下,金先生就未免客套略多。我说明来意,吴先生现出笑容,很高兴,说十六年过去,你还记得《曹雪芹的故事》,其实那个时候,所搜集到的关于曹雪芹的资料,还很有限,写起来未免吃力,现在,又陆续有新材料发现,应该慎重筛汰梳理后编写进去。我就说,以前不仅读过他的《曹雪芹的故事》,那完全学术性的《关于曹雪芹八种》——他插话,告诉我后来又增订为《关于曹雪芹十种》——我也读过,1973年他在《文物》杂志披露关于曹雪芹《废艺斋集稿》等佚著的发现,引起过不小的轰动,作为红迷,我也是捧读再三。他说太好了,遇到熟悉之前著作的编辑,再审阅他新的作品,两下里都会省劲儿。我们虽是初次见面,聊得投机,竟不知天色已晦,要不是其夫人过来招呼他去吃晚饭,还不知我们会聊到哪阵儿。

吴恩裕(1909-1979)

那次约稿,吴先生慨然答应为《十月》提供《曹雪芹的故事》新篇。回去跟编辑部同仁们说,都很期待。本来我希望吴先生能尽快写出,在1978年8月的创刊号上就跟读者见面。但再去拜访时,他说构思尚未成熟。他从书桌抽屉里取出一个四开横向装订的厚册子,里面精裱着文化界知名人士写给他的亲笔信,每封信的信封裱在信的前面。那个册子,可想而知,是绝不轻易示人的。他拿给我看,是对我的厚爱与信任。最前面是茅盾写给他的多封信函,其中有一封是1973年他在《文物》杂志披露曹雪芹佚著《废艺斋集稿》后写给他的,其中有这样的话:“新材料的发现,或出偶然,但台端考订之精审,却使断简复活,放异光彩,而曹雪芹之叛逆性格、思想转变过程,遂一一信而有征。足下旧作《曹雪芹的故事》,应予补充,再版问世,则有裨于青年,殊非鲜也。”吴先生颇动感情地说:“茅公鼓励我写,我怎能懈怠?《十月》约我写,我怎能推托?”我看到他那银镜片后的眸子闪闪发光,就越发理解他下面的话语:“但我必须对读者负责,尤其对青年一代负责,要让他们准确地进入曹雪芹的内心世界。因此一定要精心构思、审慎下笔。我所写的虽然是故事,但不同于一般的小说,我不能妄拟人物的心理活动,每一段情节,每一个细节,都要尽量有资料支撑,大体是白描的笔法,人物有对话,这些对话也是根据文献资料引申的,正如古本《石头记》楔子中所申明的:追踪蹑迹,不敢稍加穿凿,徒为供人之目而反失其真传也。”说得我心里好痒,哪天才能拿到他的文稿呢?却不好硬催。

他又说:“我研究曹雪芹,案头文献功和腿功是齐头并进的,过几天我就又要去香山一带田野考察!不过你放心,我一定在约定的时间交稿。”我就问:“这回的田野考察,是不是又由吴德安陪同呀?”他颇惊讶:“你也认识吴德安?”我就告诉他,吴德安的舅舅,是我父亲的发小和终身挚友,虽然我父亲和吴德安舅舅都已去世,但两家一直保持着联系。在吴先生先后出版的《曹雪芹丛考》《考稗小记》里,都几次提到吴德安,如一九七三年三月,“吴德安同志来告,香山饭店之上,去森玉笏途中,有一石镌曰‘一拳石’,并以为此词或与曹雪芹《题自画石》诗之首二句‘爱此一拳石,玲珑出自然’有关,遂于三月二十五日与德安同志同赴香山,至半山,乃见此石,则‘一拳石’三字,赫然在目……”又如“一九七四年四月二日,与吴德安同志往访香山正黄旗席振瀛君”,“一九七六年六月七日,余与吴德安同志去蓝靛厂火器营访问八十一岁老人麻廷惠”……那时对男女都惯称同志,如今大概会有不少读者读到吴恩裕先生的这些记叙,会以为吴德安是位男士,其实是个女士,那时候才二十多岁,从北京服务学校毕业后,在动物园鬯春堂餐厅当过厨师,后来到属于香山公园管辖的卧佛寺大门外的国营照相点为游客拍照,是个热爱文艺的青年。在香山地区她拜访过住在那里的女作家杨沫、关露,因为热爱《红楼梦》,又主动联系到了吴恩裕先生,帮助他进行田野考察,1977年恢复高考,考上北京大学中文系,1982年入美国普林斯顿大学东亚系,后获硕士学位,到孟菲斯大学任教,再后专注于把1995年获得诺贝尔文学奖的爱尔兰诗人希尼的诗歌译介到国内。此是后话。我提及吴德安,他笑叹:“世界真小!”

六月下旬,我终于拿到了吴恩裕先生新写的四篇关于曹雪芹的故事,欣喜莫名,却又有些遗憾,跟他说:“您早给我十天,还能赶上创刊号,可如今创刊号已经下厂印刷,您这组美文只好刊发在第二期了!”

溽暑八月,《十月》创刊号印出来了,我马上骑车给吴先生送去。他高兴地先端详封面,连赞端庄而又雅气,翻看目录:李准电影小说《壮歌行》、陆柱国中篇小说《吐尔逊的故事》、刘心武短篇小说《爱情的位置》……他注意到特开辟了“学习与借鉴”专栏,刊发了鲁迅的《药》、茅盾的《春蚕》、屠格涅夫的《木木》、都德的《最后一课》,我说:“这些中外名篇对您来说不稀奇,但我们考虑到目下许多年轻人‘缺氧’,所以引领他们重返文学经典的森林……”他则说:“我这老头子也喜欢啊,算老友重逢吧!”又说:“你们真行!这刊物比我想象的还要好!真期待第二期出来!”

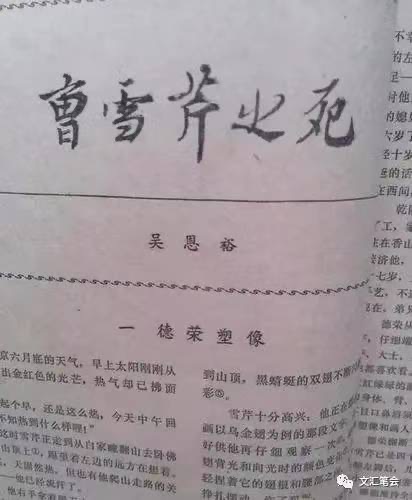

第二期在金秋也出刊了,我又在第一时间骑车把样刊给吴先生送去。第二期有叶君健长篇小说《自由》、李英儒长篇小说《游击队长》选载、白桦与郑君里(郑已去世,刊出时署名加黑框)合作的电影文学剧本《李白与杜甫》、林斤澜短篇小说《膏药先生》、吴恩裕传记故事《曹雪芹之死》(下图)……仍有“学习与借鉴”专栏:夏衍《包身工》、杰克·伦敦《一块牛排》等。

吴先生拿到刊物,不免先翻到刊登他大作的篇页,他原来的总题目是《曹雪芹的传记故事》,我编发时给改为《曹雪芹之死》,是考虑到,他1962年在中华书局出版的《曹雪芹的故事》一书,包括《著书山村》《呼酒谈往》《小聚香山》《槐园秋晓》《传奇题句》《一病无医》等八篇,基本上扫描出曹雪芹的后半生,而这次新写的四篇《德荣塑像》《文星猝陨》《遗爱人间》《遗著题句》,则基本上是写他最后的岁月,因之不如以《曹雪芹之死》的总题引领。他后来在文末加了附记:“本篇是《曹雪芹传记故事》一书中的几篇,原来都各有专题,现经编者建议改为今题。意图是根据已知材料,结合近十几年来发现的实物、文字和传说,写《红楼梦》作者逝世前后的情况。我不想在写他实际上平淡的生活时,加上任何耸人听闻的虚构;但对他的思想却有一些推测性质的描绘——有的通过对话,有的通过叙述。对后者,我力求既描述他的进步思想,又不逾越他的时代局限。我做得很不够,希望批评指正。一九七八年六月末一日 作者于沙滩”,发稿前,我请美术编辑约人为此四篇美文配图,美编把清样拿去请范曾看过绘制,很快画出了四幅线描插图,构图及人物刻画都很精妙,美编拿给我看,我赞叹:“真乃锦上添花!”吴先生翻阅样刊,对插图也很满意。我就趁热打铁,约吴先生再写几篇。我建议,无妨专门写一篇曹雪芹与鄂比交往的故事。

据吴先生1963年亲自采访过的香山张永海老人所叙,前辈传说下来,曹雪芹寓居香山附近时,有底层旗人鄂比与其交友,鄂比曾口诵一联赠雪芹:“远富近贫以礼相交天下有,疏亲慢友因财绝义世间多”,前半句是赞雪芹,后半句是讥世情,这本是“口传无凭”的村言,没曾想到1971年居住在香山附近正白旗营的村民苏成勋在自家居所脱落的墙皮下,发现了几乎满墙的题壁字迹,其中就有书写成菱形的“远富近贫以礼相交天下少,疏亲慢友因财而散世间多,真不错”,两联与口传只差三个字,这就足以证明关于鄂比与曹雪芹的交往,以及曹雪芹在他人眼中的高尚人品,都是不争的事实。我对吴先生说,我知道,关于苏家老屋二百年前是否曹雪芹寓居过,那里是否可考订为曹雪芹故居,以及《废艺斋遗稿》的真伪,张行家传的黄松书箱是否真是曹雪芹家属遗物,乃至“爱此一拳石”的句子是否曹雪芹所咏,包括德荣塑像的真伪,都有争议,但据之写成文学性作品,即《曹雪芹的故事》,应该是有助于人们了解、理解曹雪芹的高尚品质与精神世界的,好比尽管尚不能就黄叶村苏家老屋为曹雪芹故居达成共识,但将其营造为曹雪芹纪念馆,让敬仰他的和热爱《红楼梦》的人们有个寄托怀念之情的空间,是桩功德无量的好事一样。吴先生应允再接再厉,为《十月》再撰新篇。

转眼到了1979年,忽一日编辑部座机铃响,是吴先生找我,让我去他那里一趟。我匆匆赶去,以为是他有了曹雪芹故事的新篇,没想到他递给我一大包稿件,说是两个青年人写的小说,他翻了翻,觉得颇有新意,因此帮他们投给《十月》。我拿回去看罢,便知自己在《十月》创刊号发表的《爱情的位置》已完成突破禁区的历史使命,真正的爱情小说已经出现,从此中国文学中爱情题材必将兴盛,后来这两个年轻人的这部中篇小说,由同事责编,以靳凡的署名、《公开的情书》为题,在1980年《十月》第一期刊出,再后来也有靳凡只是一位女作家化名,并非二人合作的说法,此篇一出,便引起不小轰动。

那一年中国大步迈入改革开放的佳境,大家都很忙。1979年12月12日下午3时半,正在写字台前赶写《我对曹雪芹上舞台或上银幕的看法》一文的吴恩裕先生,心脏病突发,昏倒在地,竟未能抢救过来。这篇后来于1979年12月26日发表于《文汇报》的遗作(下图),已经写到第18页,稿纸上还留下一道浅浅的笔迹划出去的痕迹。得知这个噩耗,我惊诧莫名、悲痛不已。

2019年商务印书馆为纪念吴恩裕先生110年诞辰,编印出版了《吴恩裕文集》六卷,前三卷显示出,他本是留英归国的政治学家、法学家,在那两个专业领域有很高的造诣,后三卷则展示了他在红学领域,特别是红学分支曹学领域的累累硕果,其中第六卷最后收入的就是《曹雪芹的故事》和《考稗小记——曹雪芹红楼梦琐记》。

在卧佛山庄客房中,骤起的强风送来松涛之声,窗棂轧轧作响,我坐在沙发上,在阅读灯的光圈中,翻开刚购得的《考稗小记——曹雪芹红楼梦琐记》增订本,吴先生的音容宛在眼前,我再一次在他引领下,进入曹雪芹和《红楼梦》的世界。

2021年5月3日 温榆斋

作者:刘心武

编辑:谢 娟

责任编辑:舒 明

来源:文汇笔会

*文汇独家稿件,转载请注明出处。