美术史家王玉池先生(1931年生),九十岁了,忽然想起与他交往的往事来。

记不得了,与王先生是什么时候认识的,大概总在上个世纪90年代中后期吧。那时他已经从中国艺术研究院美术研究所退休了,但还继续为美研所一些遗留项目操劳。比如他主编过一本中国书法鉴赏辞典,曾折柬广邀美术史界同仁参与其事。王先生他们一辈人身上还留有旧时代学人做事的派头,看谁的文章写得好,不管识与不识,会主动延揽。

我和王先生相识,与一位同他走动比较多的老师有关。这位老师研究魏晋书法,王先生看了他的文章,赞叹欢喜,后来就有了合作。王先生当时还是一本刊物的编委,审读雕塑与书画史论方面的稿子。他还是中国书协的学术委员。以他在专门机构的任职资历和众多兼职,我以为王先生会比较忙碌,但与他接触下来,却感觉他过得闲适。这种“闲”一方面与他的仪容行止有关,他胖乎乎的身材,理一个西装头,说话慢吞吞的,初看起来很像一个不经世事的大男孩;另一方面似乎与他处事上与生俱来的不慌不忙有关。我曾认真观察过王先生,他除了必不可推要去面对的场合,一般都在家里做事,自然就比那些时常在社交场合出头露面的学人,多了属于自己的时间。

在我心目中,王先生是个忠厚长者。他的书法史研究专长是王羲之,从“二王家世”“传世墨迹”“书法分期”以及后来的“兰亭序问题”等等,涉猎广泛而深入。我读过他的论文集,实事求是,不尚空谈。他认为当年兰亭论辩的焦点在于“隶意”,但参与讨论诸家对“隶意”有不同的理解,这才是问题的关键所在。王先生对兰亭论辩,既避免把问题作简单化处理,又还原了双方的讨论焦点,也说明了这样一个学术问题在当时被误读的社会原因,但最重要也是最可贵的是,在艺术史界一边倒的言论中,王先生站出来发表自己的见解,显示一个学人的坦荡、独立思考精神与观察能力。

对于兰亭论辩中的“反方”高二适先生,王先生也有自己的观察。他和大多数论家拔高高二适在论辩中的象征意义不同,表达了这样的意见:在参与二十世纪六十年代兰亭论辩的老学者中,笔者认可单以治学(文字表达)是否严谨说,以商承祚先生的文章最为值得称道。但治学最不严谨并造成社会流弊的当属高先生(王玉池《王羲之王献之书法研究》,故宫出版社2019年版)。

王先生举例说高文《〈兰亭序〉真伪之再驳议》之误:“‘右军书……有僧虔进献之《万岁通天帖》;他如北宋之《淳化》,南宋之《大观》《淳熙》《绛》《汝》帖等。’凡有碑帖常识的人都知道,《万岁通天帖》是王氏后人王方庆于万岁通天二年(697年)献于武则天的。王僧虔是南齐人,他的死距万岁通天二年已有二百余年,怎么能出来献帖?上举南宋之四帖,实际只有《淳熙》一帖为南宋所刻。《大观帖》是北宋大观三年(1109年)蔡京等奉宋徽宗之旨摹刻于太清楼下,这是大家都知道的;《绛帖》刻于北宋皇祐、嘉祐年间,由潘师旦摹勒上石,北宋治平元年欧阳修已有注录,距南宋建立还有六十余年;《汝帖》为北宋王宷摹勒,亦刻于大观三年。”(同上)

我跟王先生认识超过20年。做编辑时,试图把王先生拉进作者圈。王先生说:你的杂志我看过,我写的东西都是谈具体问题的,有点严肃,恐怕不适合。但他又表示欢迎我经常上他那儿玩。王先生1961年自中央工艺美术学院毕业后就进入美研所,是美研所的资深研究员,我对美术界的旧人旧事感兴趣,因此常常向他请教。讲起美研所的前辈,王先生的脸上就露出憨态可掬笑容,用他的河北辛集口音跟我讲:这个可以给你说说的。

朱丹(1916—1988)是美术界的前辈,曾在国内的很多艺术机构担任要职,艺术素养非常高。他曾参与筹备过不少艺术机构,以朱丹的资历名声,似乎应该担任这些机构的正职,不知是运气不好还是其他原因,艺术机构一旦挂牌正式成立,总与他无缘。我听北大的赵宝煦先生说,外界对朱丹有“朱筹备”之称。朱丹在美研所担任所长时,鼓励王玉池研究书法,而朱丹自己对书法也情有独钟,晚年精研有雕塑感的章草,可惜曲高和寡,今天不但没人提起朱丹的书法,就连朱丹的名字也差不多被人遗忘了。王先生跟朱丹过从甚密,得知我想了解朱丹,就取出不少朱丹的诗词手稿、书札、题签、印稿,让我通过这些实物进一步理解这个在新中国艺术史中有一席之位的人物。

朱丹也是中国书协的缔造者之一,但只当了一届副主席就辞任职务,有事了拂衣去的洒脱。王先生评价这位同事领导及前辈时说了一句话:朱丹文人气十足,不像个领导。我猜想这是朱丹之所以成为“朱筹备”的原因。

《美术史论》在改革开放之时发挥过重要的作用。刊头题字出诸已故音乐家蓝玉崧之手,写得旖旎而又富有想象力,是当时极出彩的一个题头。美研所选择蓝玉崧题字,是研究机构开放姿态的呈现。王先生告诉我,那是美研所前辈温庭宽请蓝写的。温与蓝以前有一起从事地下工作的经历,又同师寿石工学习篆刻,有同门之谊。据说寿石工不认可蓝玉崧的印章,认为蓝有才气,但没有下苦功。蓝玉崧其实极其用功,我见过他勾摹的赵之谦印谱,极为精审,自己治印也自具逸趣。蓝为艺术学问常常只睡四五个小时,他的早逝应与睡眠不足有关。

王先生有些小收藏,可以看出他的情趣。在他那儿我看到过黄宾虹的零缣碎墨,大致是一些签条和信封之类的小东西。听说是从废纸堆里捡拾来的,被王先生展平后细心地保留下来。那些旧纸墨在上世纪六七十年代不被人看重,人弃我拾,可见王先生有识有心。收藏中还有一些是美研所工作过的同事前辈的字条手迹,既是工作经历的见证,自然也是他在美研所与前辈学人朝夕相处的物证,笔墨之外,还带着那个时代人情的冷暖。每每想起王先生小心翼翼向我展示他的珍藏的样子,就觉得他是个深情的人。

别以为王先生只是一个闷头坐冷板凳的人。他也好嬉,年轻时曾截象牙筷子一段作“池”字小印。他给我看时,我不好意思追问,象牙筷子是截了一根还是一双?但米粟大小的印面的确刻划苍劲,颇有壮夫可为的气势。

我一直喜欢王先生的书法,粗拙厚重,不事雕饰,行笔之间率性而多情致。笔路上近似鲁公,技巧难以说好,但在看腻了书风要么张皇无措要么亦步亦趋的今天,我对王先生的字倒有更多的好感。和他的治学一样,他写字也不作媚人态。只是这种“不媚”积之一生,是性格的自然流露。

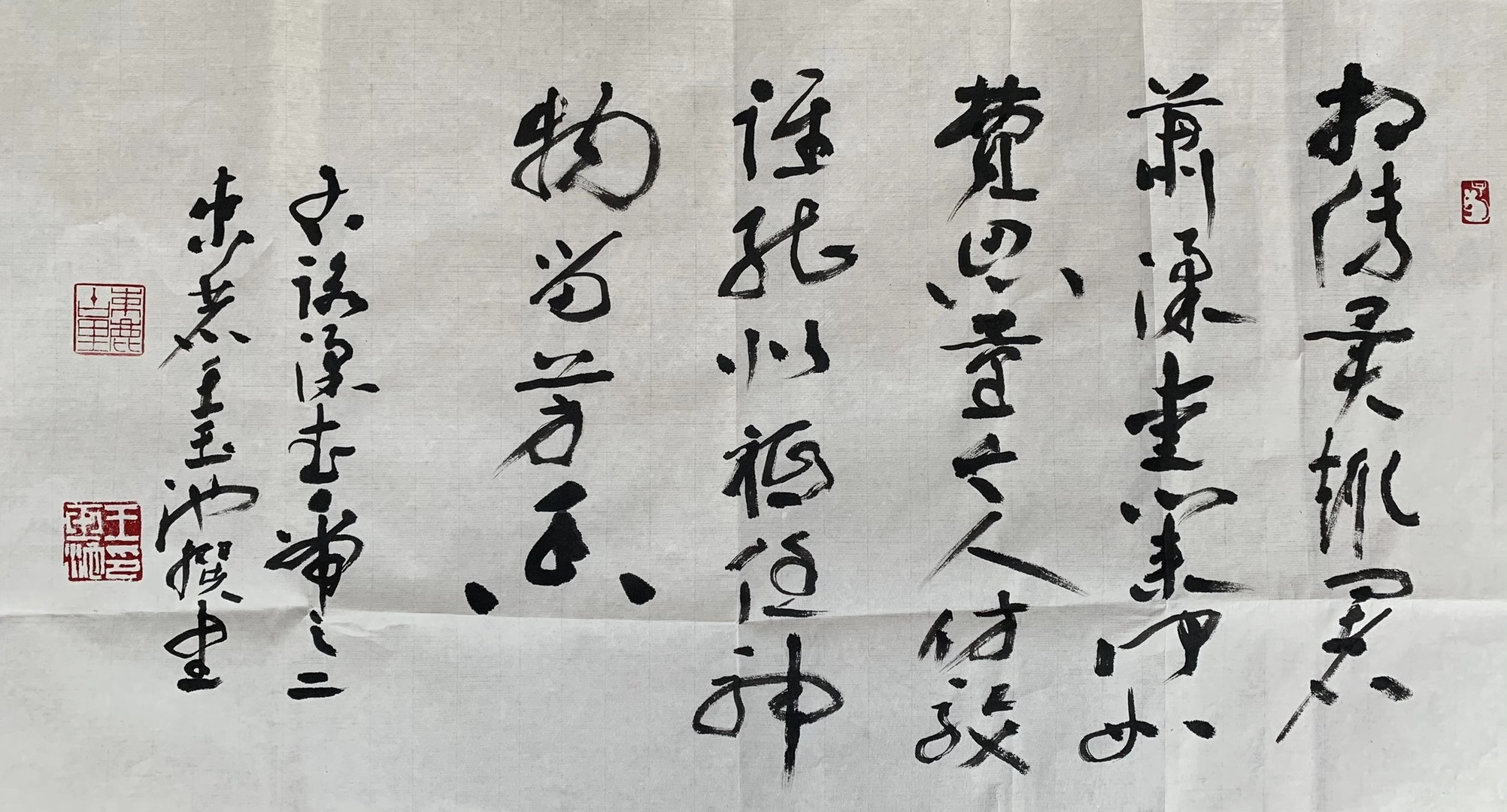

前一阵子,《书法报》开辟新栏目,刊发学者知识人墨迹,也征及王玉池先生。大概考虑到他年龄大,特意关照写首诗就可以。办事一向认真的王先生竟一口气写了四幅,供报社选择。其一,是他自作的咏梁武帝之二:

相传《异趣》署萧梁,

“爱业”何如费思量。

今人仿效谁能似?

只任神物留芳香。

王先生在给我的信中对此诗有一段自注:“现原作为台湾王雪艇收藏。启功先生认为系古摹本。今人是学不到的(绝非唐以后人所能到)。佛教认为,除了佛之爱外,一般的‘爱业’都是一种错误。”

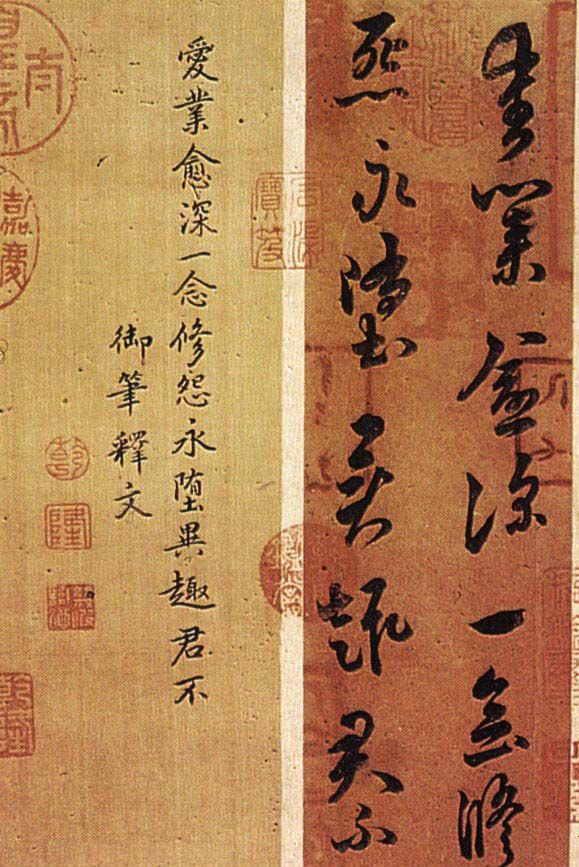

梁武帝《异趣帖》

我从前只爱读王先生的文章,没想到他的诗也意趣横生,毕竟沉潜学海几十年,文字里掩藏不住周身的书卷气,还有燕赵人的一股子质朴劲。我满心喜欢生活圈子里还有这样一位可爱又求真务实的老辈。在世风回旋不定的当下,王先生的存在,对我来说,不啻是一帖清凉散。

2021年7月21日北京蓝旗营

作者:唐吟方

编辑:吴东昆

责任编辑:舒 明

来源:文汇笔会

*文汇独家稿件,转载请注明出处。