1991年10月,本文作者(左)与吴江先生夫妇在诸暨西施殿合影。 隐全摄

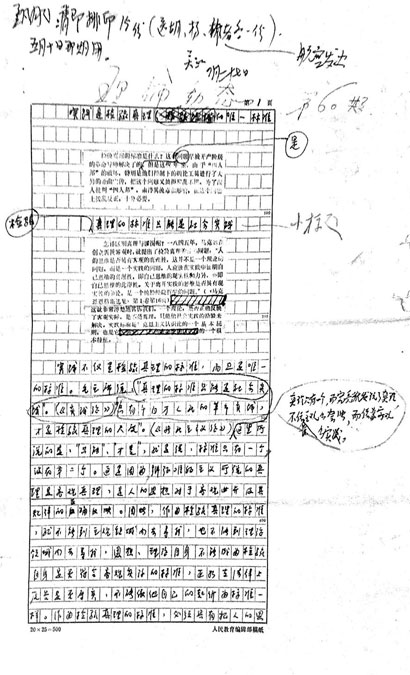

1978年4月27日,吴江先生签发的《实践是检验真理的唯一标准》付印稿(中央党校《理论动态》第六十期),共九页,此为第一页。

吴江老手书便条

■陈侃章

我与吴江先生从相知、相识到成为忘年之交,约有二十七八年,其中还有一段“失而复得”的插曲。回溯过程,还得赘言几句。

上世纪八十年代中期,诸暨县(尚未改市)级机关调整机构设置,将党史办公室与县志办公室合二为一,委派我去主持党史和县志的编纂工作。诸暨是越国古都,西施故里,又是秦置古县,史事绵长,责任自然重大。为此,我们首先将越国古都的史事基本理顺,又分别为西施、郑旦、勾践、范蠡、文种等立了传。其后因现实需要,大幅度跨跃到近现代上来。诸暨无疑是国共两党的重镇,从共产党方面来说,有中共初创时的杰出共产党人俞秀松、张秋人、宣中华、宣侠父、汪寿华等;国民党方面也毫不含糊,出了蒋伯器、蒋鼎文、蒋伯诚、郭忏、宣铁吾等一大批高级将领。浙江并非国共两党的主战场,但为新中国建立而牺牲的诸暨籍革命烈士,有名有姓的达一千多人,为浙江最多;国民党方面,少将以上的诸暨籍将领有一百二十余人,其中为抗日献身的将校级军官亦不少,是名副其实的国民党将军县,当推全国第一。这些情况大体摸清后,我们把视线转向尚在世或在职的党政军科文等方面的诸暨籍旅外人士,如党政界的钱之光、冯文彬、钱希均、金城、何东昌等;科学文化理论界的赵忠尧、金善宝、孙大雨、金岳霖、冯契、吴江、周抗等。当然,我们也未忽略姚文元、姚蓬子父子资料的搜集,同时还考索周树人、周恩来、蔡元培的祖上是何时、何因从诸暨迁至绍兴的。

在与这批人物(含亲属)的信函交往中,我发现了一个有趣的现象,即诸暨籍的哲学名家不少,在北京有金岳霖、吴江,在上海有冯契、周抗(至今依然,如一南一北的杨国荣与俞可平)。从学界声望来说,金、冯似高于吴、周;但在理论与现实结合层面上,则吴、周当胜金、冯一筹,特别是在真理标准讨论中,吴江、周抗可谓铁骨铮铮,南北呼应。而吴江因处于政治漩涡中心,影响力更大,辐射面也更广。

吴江先生是与我信函往来频繁者之一,他不时询问了解家乡的历史和现况,与我谈今论古,毫无架子。比如,他问俞秀松到底是怎么死的?宣侠父真的是蒋鼎文谋杀的吗?你们准备怎样记述姚蓬子?他还提出,诸暨应开发保护好西施故里的古迹,还可以开发“越砚”发展经济等等,又向我要去了《越绝书》《吴越春秋》研读。他对故乡的急切了解渴望之情,使我难以招架。我除尽量解答外,对他参与真理标准讨论之事甚感兴趣,他亦一一道来,给我挂号寄来不少资料,包括当时大概还算机密的《实践是检验真理的唯一标准》一文的签发稿手迹等,殊为珍贵。

1991年秋冬之交,吴江、邱晴夫妇携儿女京英、家英回诸暨墨城坞半山村祭祖访友,寻访考察西施故里、五泄等名胜古迹。在故乡逗留三四天,我忝陪全程。很自然的,我与吴老及其家人的交往又深了一层。

当《诸暨县志》编纂基本告竣,我调到市委组织部任职。未几,南方改革风生水起,我几位大学同窗捷足先行,率先脱离体制。他们几次促我下海,经多次申请,我终于获准可以入海学习游泳。为稻粱谋,我必须全副身心投入商海,无暇他顾,亦不再写文章,与所有师友几乎都中断了联系,其中也包括吴老。后来知道,吴老家亦从北京崇文门住所搬离,我们的联系就这样失去了。

生计问题解决后,我开始留意以往师友们的动向。一个偶然的机会,买到吴江老所著《政治沧桑六十年——冷石斋忆旧》。细细读完,感慨良久;但苦于无法联系上,只能徒添惆怅。在真理标准讨论三十周年来临之际,一些参与者、沾边者乃至一些文人墨客的生花之文扑面而来,有不少文章与我所知的情况及掌握的原始资料颇有出入,我乃有复笔阐述之念。真是无巧不成书,我下海之前成稿且发表过的《诸暨籍国民党百名将领录》原创书稿,被好事者“按名索骥”地画了葫芦,蹈袭成书,且毫无说明原创者是谁,我亦觉得有必要讲清来龙去脉。于是以这两部分内容为主体,汇成《远去归来的昨天》一书稿,交浙江人民出版社出版。

出版后,我将此书赠送给我公司在杭州一开户银行的行长。当他翻看到书首插页照片时,脱口而出:“这不是我们总行吴副行长的父母亲吗?”得知吴老伉俪健康依旧,我欣喜不已。曾有的担心,一扫而光。就这样,我与吴老奇迹般地恢复了联系。

电话往来几次后,我即北上拜访。与此同时,对真理标准讨论中有些涉他之事,亦待进一步确认。考虑到吴江先生已是耄耋之龄,不宜长谈,我做了必要的功课,列出书面访谈提纲一式两份。

久别重聚,话题自然颇多。吴老似乎童心未泯,问这问那,对家乡之事很是关心,然我离开诸暨十多年了,有些事情确也回答不上来,他似乎有些失望。当话题转至真理标准讨论时,他思路清晰,历历道来,丝毫不显倦态。话题渐渐深入,两人交谈已两个多小时,我起身准备告辞。他却一再说:不急不急,再谈谈亦无妨。考虑到他的年龄,我执意告别,说下次再来看望。他乃签名送我《十年的路》《政治沧桑六十年》等六七本书。

不消说,我们又建立了“热线”联系。吴老频频来函,有时想到一个事情,即拨打我的手机。有一天晚上,他来电话,问我《诸暨县志》为什么不给姚文元列传,说不管他政治上如何,终究是历史人物啊。我答吴老:生不列传是我们编纂县志时的“铁律”,姚文元当时还在世,不够入传标准。我又说,姚蓬子就入传了,还是我执笔的,您查查看。果不然,第二天他又来电话谈读后感受,还与我讨论:姚文元现在可入传了,你们准备怎么写呢?我说,我已非“桃花源中人”,尺度只待他人掌握了。他在电话上朗朗地笑了起来,但还是执意要我转告有关部门,要实事求是地写。真是一位执着的老夫子,难舍家乡情啊!

此后我又到他府上拜访,每次去都准备好书面提纲;谈不完时,留下请他事后补述寄我。加之我与他二公子吴家英兄经历、年龄相仿,志趣相投,共同的话题自然又多了一层。可以说,除了我没有想到的,吴老几乎回答了我所有的问题。当然,吴老笔勤,有许多事情或多或少反映在他的著作中。他天赋异禀,神清目明,愈近黄昏,夕阳愈红。2011年,他已是九十五岁高龄,还与一批壮年或刚步入老年门槛的亦官亦文人士在《文汇读书周报》上“车轮大战”,后因种种原因搁笔中止。

我曾向一位资深的新闻界人士讲述与吴老交往的种种趣事,他颇有见地说:吴老一生经历不少风风雨雨,针对不同的记者、文人,他所谈会或深或浅,还会不由自主地设防,因为他为此吃足苦头——尽管他已俯仰世间风云,沉浮官学之间了。而你不一样,一是家乡人,交往时间又如此长,心灵早已相通;二是你是兴趣所致,不带功利,目的是把一些历史真相搞清楚,作点记录传承。这样一来,吴老自然愿意向你敞开心扉,纵情谈论了。

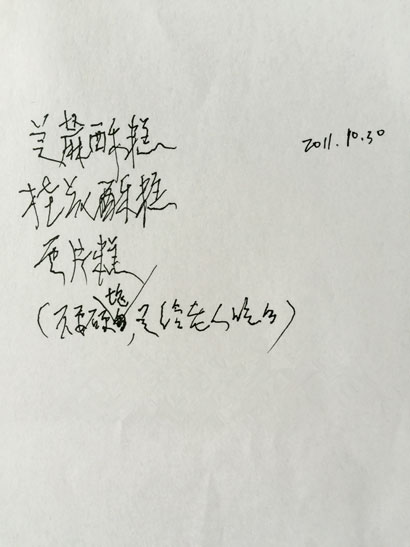

是的,吴老对我确是“敞开心扉”,这以一个细节便可说明。2011年10月30日那天,我从他书房告辞时,他从抽屉中摸出一个信封,快速塞给我,轻声地说:“你出了门,到楼下方可打开。”我茫然无措!下楼后,我急匆匆打开,原来里面是一张小纸片,上写如下几行繁体小字:“芝麻酥糕、桂花酥糕、云片糕(不要硬块,是给老人吃的)。”纸片上还写了他家详细地址和邮编区号。

事后才知,吴老家人考虑到他的身体健康,不想让他多吃容易上火类的食品,而他又是如此的想吃,特别想念童年时吃过的食品,于是“曲线解馋”。返杭后,我按他所嘱,快件递过去。未几,他满是高兴地打我手机:“家乡的东西就是好吃,跟北京的就不一样。我还分给他们了。谢谢你啦。”呵呵,真是“映日荷花别样红”。

如此看来,与吴江先生相关的文章我还得继续写下去啊。