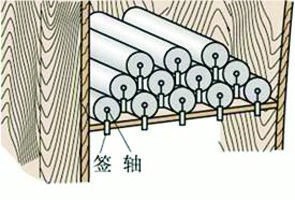

卷轴写本书签示意图

汉王公逸象牙书签

《遍照发挥性灵集》卷四书签

S.6080《大般若波罗蜜多经》书签

早稻田大学图书馆藏往来轴

李成晴

陈寅恪先生撰写的《王观堂先生挽联》是现代学术史上的闻名佳作,其下联曰:“五千卷牙签新手触,待检玄文奇字,谬承遗命倍伤神。”(陈寅恪《王观堂先生挽联》,《陈寅恪集·诗集》)在此联中,陈先生化用了一个韩诗的典故。韩愈《送诸葛觉往随州读书》诗曰:“邺侯家多书,插架三万轴。一一悬牙签,新若手未触。”(钱仲联《韩昌黎诗系年集释》“长庆三年”)

古书帙外悬以书签,以便检索。而一帙之中,每卷书轴头亦有书签,注明本卷信息。牙签是书签的一种,卷子装的书签有着很实际的用途,一拈牙签,可以知悉此卷为何书。职此之故,牙签是一卷写本中最容易被手拈所弄脏的部分,而韩愈诗中强调“新若手未触”,意在强调邺侯李泌对书籍的爱惜。

牙签

象牙在中古是极为贵重的物品,一般只有皇室或王公贵族才有能力用象牙书签。据刘昫《旧唐书》卷四七曰:“开元时,甲乙丙丁四部书各为一库,置知书官八人,分掌之。凡四部库书,两京各一本,共一十二万五千九百六十卷,皆以益州麻纸写。其集贤院御书,经库皆钿白牙轴,黄缥带,红牙签;史书库钿青牙轴,缥带,绿牙签;子库皆雕紫檀轴,紫带,碧牙签;集库皆绿牙轴,朱带,白牙签,以分别之。”(刘昫《旧唐书》卷四七,第2082页。李林甫《唐六典》卷九“知书官八人”条同)可见唐代集贤院四部典籍制度中象牙书签是必备一项。宋王明清《玉照新志》卷三引北宋李元叔《广汴都赋》形容北宋初期“秘书之建”曰:“四部星分,万卷绮错。犀轴牙签,辉耀有烁。”(王明清《玉照新志》卷三,明沈士龙等刻本)当时北宋宫廷藏书仍以所接收的唐写旧本、五代卷轴写本为主体,由此亦可见北宋皇室所藏写本之精美。

随着世事迁流,如此大规模的宫廷藏书已化为风烟,没有一卷流传。更令人遗憾的是,关于写本卷子的牙签制度,比如形制、文字通例等,载籍中亦没有细致的描述。幸而,清人收藏著录中为我们留下了唯一的一份关于中古别集象牙书签的实物拓片。张政烺先生最先在江夏黄濬《衡斋金石识小录》卷下注意到黄氏收藏“汉王公逸象牙书签”一枚,并鉴定此物是《王逸集》之牙签。该牙签正反两面,每面刻字三行,每行字数不定,其拓片书影如下图,张政烺先生据原图释文如下:

初元中,王公逸为校书郎,著《楚辞章句》

及诔书、杂文二十一篇。(以上正面)

又作《汉书》一百二十三篇。子延寿,有俊才,作《灵光殿赋》。(以上背面)(张政烺《〈王逸集〉牙签考证》,张政烺《文史丛考》)

据张政烺先生考证,本牙签系《王逸集》之书签,就体势在楷隶之间以及首行误倒“元初”为“初元”来看,“当属魏晋或北朝时物,不得早至汉代。”就此牙签所刻文字乃对王逸的总体介绍来看,这枚牙签应当不是某一卷所悬挂的牙签,而是魏晋或北朝时悬挂于《王逸集》全帙外具有总括解题性质的书签。书帙之外悬有解题性质的书签,随文献载体的更改而有相应的调整,《太平广记》卷三《杜鹏举》载:“因引诣杜氏籍,书签云‘濮阳房’。有紫函四,发开卷,鹏举三男,时未生者籍名已具。”(李昉《太平广记》卷三,中华书局1961年版,第2381页)可推测此处的书签当贴于紫函之外。

普通士人的书可能没有用象牙作书签这么精装,但作为文献制度必备的书签当是皆有的,例如张籍《和李仆射西园》曰:“高眠着琴枕,散帙检书签。”颇可见牙签在卷轴装书籍查检方面的作用。陆龟蒙《奉和袭美所居首夏水木尤清适然有作次韵》曰:“闲分酒剂多还少,自记书签白间红。”可见士人藏书的书签,也通过不同颜色来区分藏书的四部分类。此外如杜甫《题柏大兄弟山居屋壁二首》其二曰:“笔架沾窗雨,书签映隙嚑。”杜甫《将赴成都草堂途中有作先寄严郑公》诗之三:曰“书签药裹封蛛网,野店山桥送马蹄。”姚合《题李频新居》:“劝僧尝药酒,教仆辨书签。”李商隐《哭刘司户二首》:“酒瓮凝馀桂,书签冷旧芸。”刘兼《昼寝》诗:“玉液未能消气魄,牙签方可涤昏蒙。”皆是卷轴写本书籍悬有书签之证。王安石《和平甫舟中望九华山二首》其二曰:“归欤岩崖居,料理带与签。”“带”、“签”并用,显系卷轴古书。而宋苏轼《书轩》诗“雨昏石砚寒云色,风动牙签乱叶声”,朱熹《寄题浏阳李氏遗经阁》诗之一“老翁无物与孙儿,楼上牙签满架垂”,则直观写出了卷轴装写本书籍书签垂挂的特点。

纸书签、木书签、绢书签

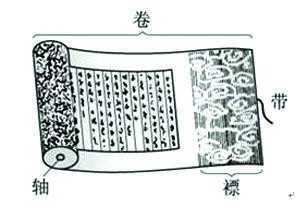

如前所述,写本时代以象牙作书签很可能只是上层显贵之行为,那么普通士人阶层所读的卷轴装书籍的书签是什么材质的呢?王应麟《玉海》卷二七引晏殊《表》云:“缥帙松签,尽黄香之未见。”(王应麟《玉海》卷二七,江苏古籍出版社·上海书店1987年版,第535页)提示北宋卷轴写本的书签可能亦有用松木削成的情况。松木本身能防蠹鱼虫蛀,且不容易朽坏,的确可作为削制书签的原材料。在日本,存有一份镰仓时代(1185-1333)《遍照发挥性灵集》卷四的写本,该书是日本空海法师的诗文别集,系龙门文库旧藏。本卷书的系带根部挂有一书签,恰可佐证前揭王安石“料理带与签”所反映出的卷轴写本有带有签的文献制度。又该书签系硬纸裁成,略呈梯形,正面题“《遍照发挥性灵集》卷第四”,背面题“一一七”。

据此可知空海的别集每一卷当皆悬有书签,标明书名、卷次及书库总的编号等信息,这很可能是卷轴写本时代的通例。此外,该卷还反映出书签材质趋于简便的特点,并非一定要用名贵如象牙者作为书签原材料。

平心而论,中古卷轴写本的实际情况,未必像文献制度所设定的那样完整化,通过对敦煌文献的考察我们可以发现,许多简单的卷轴装书籍甚至没有轴棍,而是直接自为卷舒,当然其前提是依托于中古黄纸的坚韧。在敦煌遗书中,我们还可以注意到其中出现了简便的纸条书签。

敦煌写本S.6439是一份典型的旋风装古卷,其内容是《易三备》残文。据张志清、林世田研究,S.6439实际可与P.4924缀合,实为一书之两段(张志清、林世田《S.6349与P.4924《易三备》写卷缀合整理研究》,《文献》2006年第一期,第47-54页)。在阅读S.6439的过程中,笔者比照了S.6439/7所拍卷背(《英藏敦煌文献》第十一册,第34页)和另一处《中国古代书籍装帧》影印的《易三备》展开效果图,发现两处“周易”纸片实际作用是卷起时用以提示此卷内容的书签。由于原件现藏海外,无法检阅实物,但仍可推断此纸质应当是写本完成后选取适当位置而粘贴上去的。就《英藏敦煌文献》同卷S.6439V/1来看,此份《易三备》带有轴棍,两端与纸张齐高。书签并没有缀于轴棍一端,也颇能反映出唐代社会流通的书籍,其书签制度并不统一,实际衍生出了简便做法。

又比如敦煌遗书S.6080《大般若波罗蜜多经》第七帙之书签乃绢布材质,如上图。

正面标识经书题名及卷帙,背面“三界”是指本经卷归属于敦煌三界寺。观察此绢布书签的底部针线脚,可知是直接缝合到了写经黄纸上。到了宋代十一世纪之后,随着雕版印刷的普及,卷轴装书籍渐渐淡出,也没有留下卷轴装向书册装过渡时期的书签实物。倒是在约略同时的东瀛,仍留存有不少卷轴装文书,使我们一窥书签制度的再演变。

往来轴

在日本,卷轴的轴棍被称作“往来轴”,取其主导卷舒往来之象。如今在早稻田文库、邮政资料馆中保存了多件寺庙田产文书写卷,其中皆带轴棍,其中最早的一件往来轴形制如下:

该卷题《僧教严山地沽却状》,为荻野研究室所收集的文书,早稻田大学藏书目录请求记号为“文库12 00010 0002”,削木为轴,轴头乃一扁平木牌,正面书“永隆寺地”,背面书“养和二年”。据早稻田文库著录,此卷写于日本久安二年(1146),相当于中国的南宋绍兴十六年。与之类似的,还有《僧广顺家地沽却状》(1159)《大法师显珍田地沽却状》(1205)《僧宗得田地沽却状》(1210)《大乘院经觉书状》(1395-1473)《大乘院寻尊添书》(1430-1508)等往来轴。另如《东大寺年预申状》,其往来轴头则削作四棱,分别书“建武四年”、“十月日”等事项,犹存木觚之遗意。这些往来轴共有的特点是起着“书签”作用的木牌或木觚与木轴是联属一体的,而不再沿用系线垂挂的制度。至于同一时期的中国宋元两代卷轴装写本传世甚少,且迭经装褫,已经无从考察书签是否也有类似的演变了。

最后附带一提的是,从卷轴装过渡到函套卷册装,函套的别子上往往会刻上函中所存古籍之书名,这其实可看作是卷轴装写本书签的遗意留存。(卷册装古籍封皮上粘贴的用以题写书名的纸或绢条(浮签),亦分担了卷轴装书签(挂签)的部分功能。)清江标《黄荛圃先生年谱》卷上:“十一月十五日《匪石日记》曰:黄荛圃来,购得南宋本《战国策》,首阙二叶,末阙一叶。黄君云昔在京师得牙签一对,上刻‘宋本国策’,今此书适岀,竟符夙愿。”(江标《黄荛圃先生年谱》卷上,清光绪长沙使院刻本。)此处所称“牙签”,实际指的是别子,有骨、木、玳瑁等各种材质。

通过上文就各个时地零星书签实物以及载籍史料的分析,可归纳一份抽象化的卷轴装写本书签的功能如下:

帙外书签:记书名及作者小传。

单卷书签:记书名、卷数,亦可记收藏位置及收藏地。