上海师范大学教授王从仁(左)、徐志摩嫡孙徐善曾(中)和本文作者合影。

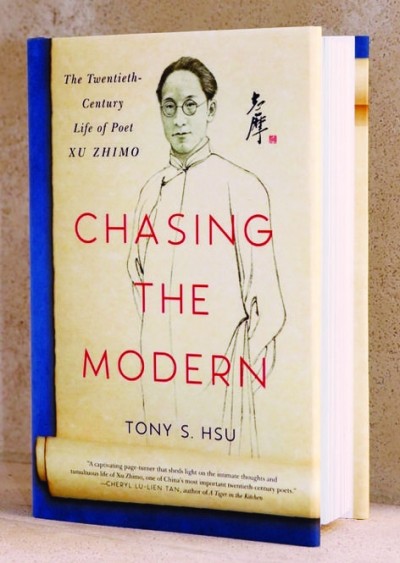

《志在摩登》英文版

■杨世祥

去年10月的一个午后,业师虞建华先生忽然把我唤到他的办公室,说有一篇家世考证的文献在寻找英译者,问我感不感兴趣。虞老师道明详情后,我才知“徐志摩在美国的孙子”徐善曾在撰写一部祖父的传记,需要参考徐氏家谱,可无奈长在美国不通中文,便委托他和虞老师共同的朋友、现寓居美国的邵华强先生从中牵线,找寻一位合适的译者。虞老师建议我担此任务。对徐志摩我素来敬仰,有机会翻译诗人家谱,和徐氏后人共事合作,不由心情激动,我当即便答应下来,某虽不才,愿殚精竭虑以为之。随后我便和徐善曾先生取得联系,帮助其翻译家谱等事宜。但彼时我万不曾想到,这场机缘竟成为我翻译此书的契机。

今年恰逢徐志摩诞辰一百二十周年,徐善曾先生也重回故壤,赴海宁、上海、北京等地出席诗人的诞辰纪念典仪。其间徐先生邀请上海师范大学的王从仁先生和我二人在他下榻的上海花园饭店小聚。到了酒店大厅,只见一位面容清癯、精神矍铄的老者健步走来,操着一口略带华裔口音的美式英语向我们招手致意,随后我们三人便略置茶点,择地入座。徐先生虽已年届古稀,却依旧思维清晰,谈锋甚健,晤言逾两小时仍不露倦色,毫无老迈之相。说到会心之处,便抚掌胡卢而笑;言及悲恸之时,则低眉怆然唏嘘。不知是否向祖父致敬,徐先生也戴一副圆框眼镜,依稀可见徐志摩昔年隽逸风流的神采。若非已然知道他是耶鲁大学的工程学博士,退休前一直从事电子科技领域的工作,我定会以为他和祖父一样,也是一位真性情的诗人。席间徐先生每每溯及家事,王先生更从诗学、美学和史学的高度评点徐志摩的人生沉浮和锦绣诗章。徐先生不通中文,王先生则不善英语口语表达,我便居中传译。两位老先生随和亲近,让我丝毫不觉窘默。三人漫云今古,相谈甚欢,直至更深夜降、肴核已尽,才合影留念、揖手话别。

那次晤面之后,我对徐志摩的兴趣更加浓厚。说来惭愧,虽然素来以诗歌爱好者自居,但徐志摩的诗集我只在大学时浮光掠影地翻过,从未曾细读精研,于是回去后便购齐了全集置于案头,得暇即取二三页赏心处品读玩味。

读完全集,并翻译了《志在摩登》一书后,提及徐志摩其人,令我无比感慨。对这位诗才绝顶而命途多舛的诗人,我慕其人,敬其才,羡其时,而悲其遇。徐志摩是一位横空出世的诗人,他兼收并蓄,融会中西,于旧体诗分崩坍圮后的瓦砾场上横绝六合,独树一帜,在短短数年间将新诗推上了全新的美学高度,其天赋之高,不能不令人折服。即使狷狂如钱锺书,也在《围城》中借遗老陈散原之口表示新诗诸家中“还算徐志摩的诗有点意思”。徐志摩虽才高八斗,却从不恃才傲物。文人素来相轻,群雄并峙的民国年间更是如此,我们常听闻昔年某大师与某巨匠之间往来不睦以至意气相争,彼此之间口诛笔伐、攻若仇雠。而徐志摩一向闵柔敦厚,温文尔雅,处事不愠不火。他身上有种与生俱来的亲和之力,胡适曾评价徐志摩是“黏性的”、是“我们的连索”,梁实秋说他“一团和气使四座尽欢”,就像是“一把火炬把每个人的心都点燃”。徐志摩纵横文坛不过短短七八年,从未因文生事与同侪结下不快。即使是与其思想立场与价值观念格格不入的鲁迅,徐志摩也一如既往保持着尊敬。徐志摩长空失路后,鲁迅还特地从报章上剪下他罹难的报道留作纪念。

有位朋友说,诗人的心是高在云天之外、于大地上无可栖居的。管窥徐志摩其人后,我更深以为然。此书名为《志在摩登》,而徐志摩所孜孜以求的“摩登”究竟是什么?是自由?是爱情?是美?是诗?或许都是,抑或又都不是,恐怕他自己也说不清楚。他要最澎湃的诗情,要最无瑕的爱情;他要最美的美,要最自由的自由。换言之,徐志摩追求的乃是纯粹的境地,他要这世界纤毫不染,他也要每个人都怀质抱真;他要翔翥于高天之上,做一只云中的仙鹤,直抵梦幻中的天庭,与心心相印的爱人一齐吟诵他的锦绣诗章。而须知这红尘浊世上本无所谓纯粹,终于,不堪重负的他从云端直坠尘泥,“云中鹤”化鹤云中。

闻悉徐善曾先生撰写的徐志摩传将出中文版,是在今年的7月下旬。那日忽然收到邵华强先生的来信,说中信出版社已取得此书版权,他建议由我来担任此书的翻译工作。邵华强是徐志摩研究的前辈学者,其于上世纪八十年代编撰的《徐志摩研究资料》至今仍是该领域的权威著作。蒙邵先生、徐先生与中信出版社如此青睐,我自然一口答应。但译书的过程却远不像答应的那么轻松。翻译、尤其是文学翻译,并非像很多人想象的那般连机器都可胜任。好的翻译不仅仅是语言文字的转化,更是对原文的艺术加工与再创造,兹事不可谓不难。我的硕士生导师、翻译家朱振武先生完成《达·芬奇密码》译稿后曾口占打油诗一首:“一将功成万骨枯,一书译罢满头秃。”译事之艰辛,由是可见一斑。中英两国之间相去万里,地理景候、文化源流与历史变迁各不相同,是以汉英两种语言在语词、语法结构和思维模式上都相差极大。若仅逐字逐句迻译,盲目追求“忠实”,便难免跌入“翻译腔”的陷阱,为读者所诟病。因此,我翻译的基本思路是,以严复的“信、达、雅”为圭臬,在保证译文忠实于原作的基础上,用晓畅的汉语还原原著的内容与风格,尽量规避句式欧化、生硬艰涩等“翻译腔”,做到得“意”忘“言”。

此书中的几处翻译有必要一提。其一是书名的翻译。英文版书名原为Chasing the Modern(追求现代),我几经斟酌后,将其译为《志在摩登》,仍忠实于原名,但把“志摩”二字嵌入书名,一眼便知是徐志摩的传记。另一处是对The Bloomsbury Group的翻译,该社团系二十世纪初英国精英知识分子的小团体,因常雅集于伦敦的布鲁姆斯伯里区,遂以之为名,国内通常译为“布鲁姆斯伯里团体”。为追求美学效果,此书中将其音译为“白庐碧蕤社”,兼向徐志摩的“翡冷翠”(Florence,意大利城市名,通译为佛罗伦萨)等佳译致敬。