▲郑克鲁

今天是世界读书日。本文的这位主角,就是一位与书打了一辈子交道的老人。在80载的人生历程中,他读书,写书,译书,编书,教书……不受俗务羁绊,不被潮流裹挟,不为风雨动摇。所谓不忘初心,方得始终,指的应该就是这样的人吧。读书日于他,不是一年中的某一天,他伏案的每一个清晨,每一个黄昏,都是与书相伴的美好时光。——编 者

桂林路100号上海师范大学,几乎每天清晨,会有一对老人手搀着手,相偕着走进师大文苑楼,开始一天的工作;黄昏甚至是深夜时分,这对老人又会手搀着手,走出师大,走上回家的路。日复一日,年复一年,这对老人执手漫步的背影已然成为上师大的一道风景,印刻在众多老师和学生的心中。这对老人就是外国文学研究专家、翻译家郑克鲁先生和他的夫人朱碧恒女士。

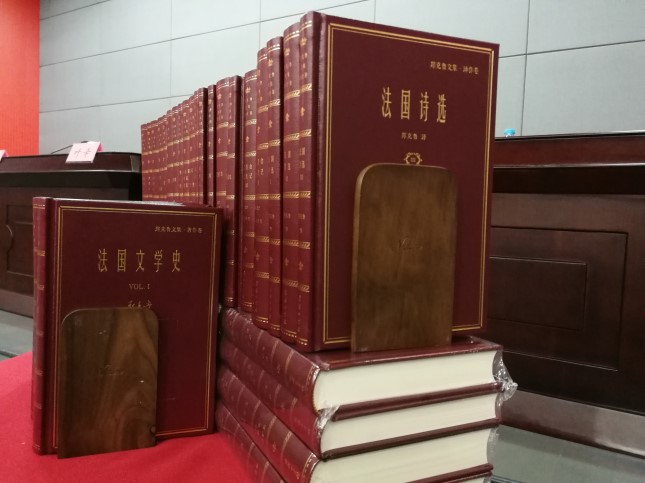

出生于1939年的郑克鲁先生今年八十高寿了,但他每天仍会去往已搬至光启楼的办公室,翻译、著书,笔耕不辍。正是这样的日积月累,在60年的翻译、学术、教学生涯中,他总共完成了1700万字的翻译作品,2000万字的研究论著,加上其他各类文字,著述总数超过了4000万字。厚积而薄发,春暖花开的日子里,38卷《郑克鲁文集》由商务印书馆出版,同时,郑克鲁学术与翻译思想研讨会也在上海师范大学举行。

文学翻译:原汁原味地呈现

商务版《郑克鲁文集》包含了《茶花女》《局外人》《悲惨世界》《基督山恩仇记》《巴尔扎克中短篇小说选》《法国文学史》《法国诗歌史》等郑克鲁翻译、编著的作品,人们耳熟能详的法国文学名著,不少都有他的译本。但这皇皇38卷文集却只是他著译的一部分,有一些作品因为版权等因素没有被收入其中,比如西蒙娜·德·波伏瓦的《第二性》。

▲郑克鲁翻译和编著的部分作品

作为女性主义理论的经典,《第二性》是一部涵盖了哲学、生物学、生理学、人类学、社会学、医学、精神分析、历史、文学、文学批评等广博知识的思想巨著,因其艰深晦涩而被翻译者视为畏途。虽然有过中译本,却被大量删节,内容不完整,质量也不理想。2004年,上海译文出版社从法国伽里玛出版社购得《第二性》的版权,请郑克鲁翻译。这是他首次翻译理论著作,这与他之前翻译诗歌和小说是有很大区别的。对于翻译理论著作,郑克鲁认为:“第一要义是做到‘信’,即正确传达原文的意义,能避免意译就不用意译,因为意译容易失去原意,并不十分可取。”“也不要像翻译诗歌和小说那样,为了文辞优美,动辄用成语,中文的成语一般与原文会有出入,多少歪曲作者的原意。文字需要精炼、简洁、流畅。至于长句的翻译,是检验译者水平的一个重要方面,要避免译得佶屈聱牙,文理不通。”这样复杂的一个文本,对当时已功成名就的郑克鲁来说,无疑是一个巨大的挑战。他用了两年完成全书73万字的初步翻译,又花了大量时间进行校对、修改,直到2011年,新版《第二性》才正式面世。虽然错过了出版社原本计划的在2008年波伏瓦100周年诞辰时推出该书的时机,但却为读者呈现了一个原汁原味的波伏瓦。郑克鲁也凭借《第二性》获得了第四届“傅雷翻译出版奖”。

作为郑克鲁的第一个博士生,翻译家、上海师范大学教授朱振武对老师翻译时之成竹在胸、文气充沛有着深刻感触:“郑先生的译文平实质朴,而非浮华夸饰;他尽量忠实源语的句式和句法等语言特征,充分发掘其字里行间的意义、意境、语气、基调、意蕴和节奏等文学要素,合理运用译者的主观能动性,最后取得了大智若愚、大巧若拙的艺术效果。”朱振武举了这样一个例子,有一次他翻译几首诗,找了好几本词典,都找不到那几个词的释义,于是就去找郑先生。郑克鲁迅速看完这几首小诗后,告诉他这几个词一般词典上是查不到的,并指出那几个词在上下文中的意思,说着便把打印纸垫在膝盖上,把这几首小诗直接翻译成了汉语。郑先生的现场译文形意兼备,长短、韵律、步、格、意向、意境等各方面都拿捏得恰到好处。朱振武说,这几首小诗出现在不太出名的小说作品中,郑先生此前当然没有看到过,但他拿到手上,基本上是不假思索,直接翻译,让他倍感敬佩。

学术研究:从实证出发,用材料说话

除了翻译家,郑克鲁还是一位外国文学研究专家。他自己回忆,走上法语翻译这条路,是从写《红与黑》的评论开始的,那时,他在大学主修的是法国文学研究。如果说,郑克鲁文学翻译的风格是贴近原文,看不到脱离原文或游离原文之外的独自发挥,更看不到其译文中的高调张扬,那么,他的文学评论也正好与之一脉相承,平实稳重,从不聒噪浮夸,而是句句落到实处,从实证出发,用一手材料说话,循循善诱,以理服人。

郑克鲁的翻译作品通常都会搭配一篇高质量的序跋。而在撰写译本序跋的过程中,他也会结合法文材料,从作品的文学史地位、语言特征及艺术价值三方面进行分析,完善读者对作家作品的认识,这是他序跋的特点。对此,郑克鲁解释说:“我是文学研究出身,所以我的序言与他人不尽相同。

某些人不搞研究,他们做做作家介绍,写写作品内容,当然这样也可以,但这远远不够。应该让读者知道作品好在哪里,其价值是什么,为什么如此受欢迎。”

对欠缺的资料进行补遗,是郑克鲁的与众不同之处。他举例说,比如左拉的短篇小说《苏尔蒂太太》,很多人因不了解其创作背景而认为它不过是画家太太为画家代笔的故事。读了法文材料后,郑克鲁才知道左拉写的是都德。这在与左拉关系密切的龚古尔兄弟的文章里有明确记录,法国专家也考证无误。谁会想到左拉用画家影射都德呢?只读作品怎么会知道这些?所以他在序言里提供这样的资料,让读者知道:哦,写的是都德呀,都德原来是这样一个人。郑克鲁的序言一般都比较长,原因之一便是他有一些别人没有的可靠材料。

而有时候,翻译作品的序跋也体现了“信、达、雅”的意境。比如郑克鲁在《基督山恩仇记》序言中的第一句话就非常抓人眼球:“古往今来,世界上的通俗小说多如恒河沙数,但优秀作品寥寥无几,其中大仲马的《基督山恩仇记》可说是数一数二的佳作。”提到为什么用“恒河沙数”这个词来比喻,郑克鲁说,“恒河沙数”是个跟宗教相关的外来词,不像“多如牛毛”“汗牛充栋”这类词那样常用。这些词虽然很常用但没新意,而无论翻译还是写作,选用不常用的词都是为了更有文采。他又举了一个例子:“比如《悲惨世界》,人们说福来主教把老百姓放在心上,如果我这么译,那就太普通了,谁都能译,没味道。于是我用了‘恫瘝在抱’,它的意思就是把人民的疾苦放在心上,既契合原文又不落俗套。有人以为这样的词没有生命力,是生僻词,然而并非如此,我们应该发掘它的价值。如果读者是个中学生,不认识就去查下词典,看看是什么意思,然后记住它,增加自己的词汇量。这样的词在几十万字的书中可以出现几个。为什么不能用呢?一本书总要在不同层面给读者一些东西。有的人认为用了成语就有文采了,却忽视了成语也是分层次的。常用的并不稀奇,那些贴切的但一般人不常用的当然可以采用,如何选词不仅是对译者词汇量的考验,更是基本功的一种!所以要想翻译得更好,还是要补课,把中文补上去。”郑克鲁表示,翻译这个工作太难了,因为太难,所以谁都不敢保证一点错误都没有。要做得更好,还是要注重基本功的训练,努力做到“信”与“达”,至于“雅”与否,还要看读者如何评价。

▲《郑克鲁文集》商务印书馆出版

传道授业:把所知道的倾囊相授

在文学翻译、文学研究中时刻想着读者的感受,希望读者知道得更多,也许源于郑克鲁大半生的主业——教师,他愿意把自己的学识、经验倾囊相授,这让无数学生对这位恩师充满了感激之情。如今的郑克鲁可谓桃李满天下,几代“郑门弟子”都成了高校、出版社、研究机构的栋梁。而郑克鲁主持编撰的《外国文学史》等教材,也成了许多高校的必读参考书目。

郑克鲁对学生的文字功底要求很高。他认为,要做好翻译,最基本的一条当然是先把外文和中文功底搞好。先把基本功练好,再来做翻译,那么不管翻译哪本书都会翻译得更好。无论翻译对象是《老人与海》,还是新出版的书,效果都是一样的。外文和中文水平提高了,译出来的效果就明显不同。所以他在翻译相关专业授课的同时,更会督促学生提高语言水平。他说,如果学生法文不行,中文水平也存疑,怎么能做出好的翻译?不要以为我们说中文,中文就一定好,每个人的语言表达是不一样的,语言基础的好坏从日常表达中就能感觉到。

对于青年学子在学习翻译的过程中所产生的困惑,郑克鲁指出,无论英文翻译还是法文翻译,关键并不是加减字。在翻译过程中对文字进行处理在所难免,但它们不是关键所在,真正的关键在于如何处理原文中独特的句式,尤其是中文里没有的关系从句。郑克鲁举例说,大家评价傅雷的翻译,认为他译得好,但傅雷也不是从一开始就优于其他译者的。上世纪30年代,傅雷的译文可以说与同时期其他译者的质量差不多,但到了1940年代,尤其从《高老头》和《约翰·克利斯朵夫》开始,其翻译风格发生了巨大变化,翻译质量有了飞跃。这是因为他找到了翻译的窍门,提出了一套有效的翻译方法,遵循先译从句后译主句的原则,解决了关系从句的翻译问题。傅雷的这一翻译技巧被很多人应用,并被证明非常有效。郑克鲁认为,在讲翻译的时候,应该让学生们知道这些东西。

为人处世:质朴低调,淡泊名利

凭借翻译《蒂博一家》以及为中法教育交流作出的贡献获得法国文化部颁发的金棕榈勋章(法国国家一级教育勋章),凭借翻译《第二性》获得傅雷翻译出版奖,获得“中国资深翻译家”称号……在翻译、学术、教学上成绩卓著的郑克鲁,在生活中却是一个极其低调的人。上海师范大学副校长陈恒记得,有一次他上郑克鲁家,想看看那枚法国一级勋章,郑先生和夫人找了半天却没找到……很多人不知道郑克鲁出身名门,其曾祖父郑观应学贯中西,是晚清著名思想家、《盛世危言》的作者,其祖产澳门大屋现在仍是澳门的标志性文化景观。

▲澳门郑家大屋

谈起自己的家世和求学历程,郑克鲁都是淡淡的,不炫耀门第也不炫耀学历。他说,他学生时代喜欢俄罗斯和法国文学,因为考大学那年,北京大学的俄文专业不招生,才转而报考了法文专业。在北大求学的五年中,他以出色的文字能力崭露头角。毕业后到中国社会科学院读研究生,师从著名作家、翻译家李健吾先生。说起导师,郑克鲁至今感慨万千:“我从李先生这里获得的最大财富,就是扎扎实实地从材料中求取真知。所以我特别注重搜集材料,从而才有了自己独特的研究观。”郑克鲁也同样感激他在社科院外文所工作时的“顶头上司”卞之琳先生的教诲:“年轻人也要搞一点当代文学。”于是郑克鲁开始研究当代外国文学,“这些为我后来从事外国文学和比较文学研究打下了基础。大师的先见之明,让我受益匪浅。”

《诗经》曰:靡不有初,鲜克有终。60年,一个甲子,郑克鲁先生在自己认定的道路上孜孜以求,砥砺前行。他曾说过:“我如果放弃研究,放弃翻译,那我人就不在了。”耄耋之年的他,仍旧在伏案工作,他说他正在翻译雨果16岁时写的一部小说,是描写海地黑奴起义的。现在已经翻译了近270万字,还剩30万字。

在郑克鲁学术与翻译思想研讨会上,中国作家协会副主席叶辛讲了这样一个故事:他在贵州插队时,遇到过一种养在深闺人未识的酒叫黔台酒,黔台酒的传人世世代代都践行一条家训:“倾一生,为一事”,一直以来都潜心研究酿酒,如今已是第七代,这条家训仍高高地挂在他们的祖屋中。郑先生在整整一个甲子的岁月里,也是倾其一生,成就一事,不为名利,一心治学。他的翻译作品无疑为中国读者打开了一扇窗,影响如美酒,历久弥新,醇香至美。

作者:蒋楚婷

编辑:周怡倩

责任编辑:蒋楚婷

*文汇独家稿件,转载请注明出处。