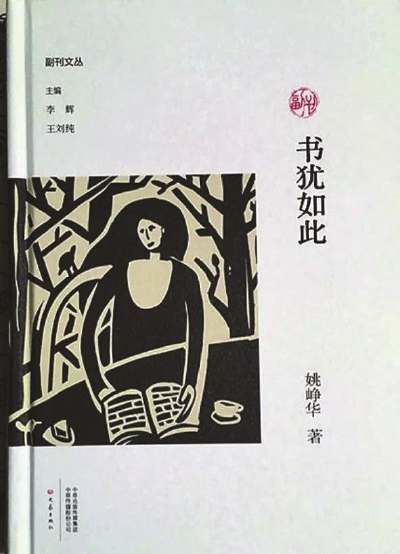

▲《书犹如此》姚峥华著大象出版社出版

又等来了姚峥华最新的书话集子,这一回是“副刊文丛”之一的《书犹如此》。品读她的书话文章,是我近年来阅读中不可缺少的一部分。姚峥华并不是简单地以书论书、就书品书,而是通过一本本书分别串连起一段段情形独具、各自曲折的人生行旅。这一段段人生行旅或跌宕起伏,或温情脉脉,或百感交集,引人唏嘘不断。

《你我的〈惜别〉》是值得反复品鉴的好文。姚峥华不经意间流泻至笔端的一句话,深深地拨动了我的心弦。“学者、作家、书评人……知道止庵有很多头衔,却不知道,他最本质的身份是孝子。”如果没有这个身份,便不会有《惜别》这本关于母亲的书,也不会有真正走进姚峥华心里的止庵。读过止庵的《惜别》,姚峥华忍不住想起当年因脑溢血抢救无效去世的父亲。悲痛之余,姚峥华一再自责“假如”与“如果”的无力。生死之惜别,是人力不能挽回的。所以说,《惜别》是止庵的,《惜别》也是包括姚峥华在内的所有人的。读季羡林日记《此心安处是吾乡》,她忍不住想到的是季羡林晚年孤独无依的苦境,患病时无人关心的窘境。在这部记录1946、1947两年点滴的日记里,季羡林的眼前所见心中所想是足够明亮的,尽管如此,姚峥华依然给人留下余音未了的结尾:“他全然不知,自己后半生是如此度过”。

《迟来之木心》一篇从木心的《文学回忆录》讲到《哥伦比亚的倒影》,再讲到多达13册的台版《木心作品集》,看似在讲述自己与木心及其作品之间的缘分,实则讲述的是木心个人命运的辗转以及他作品的播迁。文章着重提到木心在纽约开的一场被姚峥华视为“文学长征”的讲座,这场讲座持续时间长达五年。如果没有这场漫长的远征,就不会有后来的《文学回忆录》。

感受过这些无法轻松、倍感沉重的情意,我不能忘的还有姚峥华读到心喜之书时的陶陶然。这时的她像小孩子一般,遇到绘本《北京中轴线上的城市》,她能“捧之读之,深感正逢其时”。

一支笔由书开始,转而讲述作者的种种,继而探进历史的某个暗角,这便让流露自家兴趣的书话文章显得厚重大气。由“书之事”到“书之悟”,再由“书之人”到“书之情”的内容划分,在我这个读者眼里反倒成了隔绝彼此的壁垒。我有意抹去它们,且以“爱”为整本书的精神线索来解读之。“书犹如此”的书名化用自桓温北伐中原时的慨叹“木犹如此,人何以堪”。其实不管是姚峥华的书名,还是桓温的慨叹,皆源自历尽沧桑之后的“人犹如此”。姚峥华在《书犹如此》中明面上写的是书之爱,内里写的则是人之爱。爱书者,倘若没有读成两脚书橱或书呆子,必然是充满人间烟火气的深情之人。她爱用心写书的一个个人,也爱书中写到的一个个人。对姚峥华来说,这些人不仅可以在书卷中读到,还可以在现实中遇见。人与人之间因书结缘,彼此之间不单单是作者与读者的关系,还兼有文友、书友甚至挚友的交谊。这一辑“书与人”充满现场感与亲切感,仿佛这些人和事被姚峥华写下了,被我读过了,便永不会消逝。对黄裳著作痴迷不已的吕浩、也会含情脉脉的韦力、酒前酒中酒后尽显性情的吴兴文,这些知名的爱书人都在姚峥华的笔下露了真实的脸。爱书人分布大江南北,却有一个隐形的圈子。志趣相投也好,臭味相投也好,都不离一个“书”字,更不离一个“爱”字。

作者:张家鸿

编辑:周俊超

责任编辑:朱自奋

*文汇独家稿件,转载请注明出处。