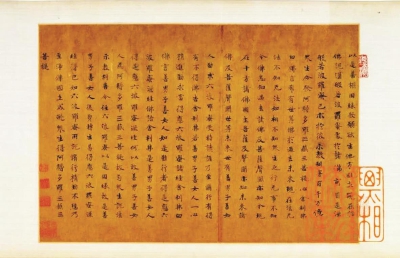

《九成宫醴泉铭》,唐魏征撰,欧阳询书。宋拓本。册页装,吴湖帆重装本。

说到“装潢”,你首先会联想到什么?家居装饰抑或是别的什么?

然而,这个词最早却是和书产生的关联。据说,“装潢”的“潢”原本是指用黄蘖汁来染治纸料,再用这种纸料进行装裱。黄蘖是一种落叶乔木,树皮中的黄色汁液不仅能作染料,还能入药,比如治疗拉肚子的黄连素等。所以“装潢”也可以说是古人对装裱技艺的称谓了。

这种黄黄的纸张究竟长什么样?如果你在今年11月来上海图书馆看过“缥缃流彩——中国古代书籍装潢艺术馆藏精品文献展”(以下简称“古书装潢展”),或许已经一睹过它的真容了。

从“护秩”到“饰观”

这张黄黄的纸是从敦煌散出的珍贵遗物,现收藏于上海图书馆。这张1000多年前的唐代写经纸用黄檗染色,再经加浆或涂蜡制成。这种深黄色的纸张还有一个赫赫有名的称谓——“硬黄纸”,它光泽莹滑,能防蛀久藏,难怪大诗人苏东坡也在诗中提到过它:“新诗说尽万物情,硬黄小字临《黄庭》。”千年前的这位写经人或许不曾想到,自己虔心向佛、小心翼翼抄写的这张薄纸,在经历了数次辗转后,如今还能在展柜前被那么多人瞻仰和惊叹。

古人对纸张向来挑剔和讲究,有始于西汉的麻料纸,专用于摹写佛经的“硬黄纸”便是其中之一,此外还有用树皮制成的皮料纸,比如多用作书皮的“高丽纸”,当然也有以竹子为材料的竹料纸,有代表性的如明清著名的“连史纸”,不同的纸张被用在了书写印稿、古籍修复、书画创作等不同的情境之中,也成为古籍最重要的基本单位。

唐朝硬黄《摩诃波罗蜜经》

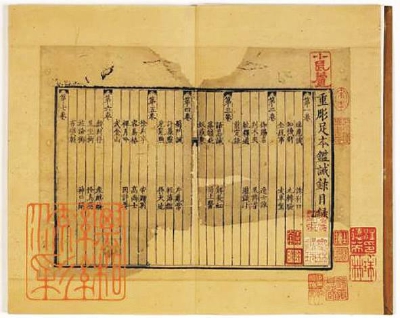

诸多近代的藏书家也延续了古人对纸张的狂热之情。“古书装潢展”上展出的一本宋刻孤本《重雕足本鉴诫录》,则向观众讲述了另一个有趣的爱书故事。此书曾是清代名声最大的藏书家和版本、目录、校勘学家黄丕烈的斋中之物。但要是细细观察的话,你会发现在一页纸上同时出现了黄白两种颜色,乍看之下并不协调。对纸张极其讲究的藏书家怎会允许出现如此“瑕疵”?

原来这是黄丕烈在重装这本旧书时而有意为之的。他嫌原主人用的明代白纸与宋本旧书页颜色不配,所以不惜花费大量人力物力成本,特地用自己储存的宋代旧纸替换了明代白纸,只是裁切保留了原主人钤盖收藏印的部分,所以才会有整幅黄色的背景上出现两小方白色的“奇观”。这是何等花费功夫的大工程!笔者曾有幸跟随上图的古籍修复专家学习过装裱的皮毛,深知此项替换工作的不易,稍有不慎就会损坏古书原貌,对装潢师的要求极高。黄丕烈如此下定决心,对宋版书的痴迷之情由此可见一般。

《引玉集》封面

自明代古书成为收藏家的追逐对象时起,古书的价值从供人翻阅的实用之物慢慢变为了稀有的收藏之品,所以藏书家们的重心也从“护秩”转为了“饰观”。“护秩”即指“保护书秩”,它被视为装订的第一要义,无论是纸张、书衣材质的选择,抑或装订方式的取舍都是藏书家最为看重的。不过到了清代乾隆以后,我们看到了古书重装的另一道别样风景,“饰观”也就是图书美化,融入了绘画、书法、篆刻,尤其是近代吴门,颇具特色的扉页画,给古书增添了一抹亮色。“古书装潢展”上展出了大名鼎鼎的《四欧宝笈》,吴湖帆特意为之绘就的匠心独具的扉页画彰显了藏书家独特的个人风格。再比如《九成宫》图描绘的是想象中的九成宫西部西海湖水榭楼阁之景。像这类精湛的工笔界画,在吴湖帆山水画中也是极为少见的。

历经千载的爱书之心

近代藏书家们为古书特意创作的诗书画印倒是让我联想到了当今的图书设计师们。其实,两者对书的护惜之情是一脉相承的。数年前同在上图展厅曾举办过另一场以书为主题的大展——“上海国际书籍设计艺术邀请展”(以下简称“国际书籍设计邀请展”)。

《重雕足本鉴诫录》内页

那一次展出了“2003-2012中国最美的书”“中外书籍设计家作品”以及“中国近现代书籍设计藏品”三部分内容。两个展览横跨数千年,一古一新,依稀可以看出书籍装帧的发展脉络,以及今人对其的情感态度。写经人和藏书家们已然不见,而图书设计师们依旧对书执着。

印刷技术的转变,使得书籍的装潢进入了一个全新的阶段,传统印刷术下的蝴蝶装、线装书、书衣、函套、限量版等正在被机械化印刷下的封面、封底、扉页、环衬、批量印刷等所取代。西方装帧设计理念和技术进入古老的中国,促进了书籍设计的新发展。数年前的这场展览汇集了由上海图书馆提供的包括鲁迅、叶圣陶、陶元庆、钱君匋等40多位文化名家的设计珍藏,每一本都细致述说了近现代后中国书籍装帧设计的改变进程。

论近现代中国图书设计,不得不提鲁迅。《引玉集》是鲁迅先生的著作,而书的封面正是由他亲自设计。这本书初看并不起眼,蓝底黄字,黄金比例,中英文组合,庄重洗练,这种经典的设计风格给后世产生了深远影响。有人戏称,鲁迅先生是位被写作耽误的设计师。这位曾经设计过北大校徽的作家,一生以独到的审美品味为6000多本书籍设计了封面和装帧,成为设计领域的先驱。

如果说旧时藏书家对古书的装潢是出于自我欣赏与珍藏,那么书籍设计师对新书的美化则是便于大众阅读与传播。出发点不同,呈现方式亦不同,但是两者在一定程度上又是共通的。笔者曾对著名设计师袁银昌先生做过一次访谈,他如此分享:“书籍设计的观念在转变,一方面,更强调它的整体性,包括设计、材料的选择、后期的装订,各种工艺,一些功能化的设计等;另一方面,从书籍设计跳跃到了编辑设计,就是设计要融入内容,所有的设计需要围绕这本书的主题展开。”细细想来,当今设计师们也在思考的图书装帧和美化问题,倒是和古书的“护秩”和“饰观”两大要义不谋而合呢。

《梅兰芳(藏)戏剧史料图画集》

2004年度“世界最美的书”唯一金奖作品《梅兰芳(藏)戏剧史料图画集》就是这样一本用心之作,四眼线装,函盒装,书皮采用米色略带光泽的纸,上印戏曲人物图,从版式编排看极具中国典籍的古韵,图文外绕线框,纸质润和,倒是和书中所展示的图谱十分契合。而这本《诗经》,则在设计上表现出现代感的相貌。用色简洁,使古籍浸染了现代清爽的阅读风尚。不同纸材的运用,使风、雅、颂的区隔合理,极大地拓展了诗的想象空间。书籍设计师这一角色,在沿袭古书装潢传统的同时,还为书赋予了更多现代的活力与艺术感。

可以这样说,文字作者和图书设计师共同构成了一本书的两个作者,两者相互交融缺一不可。想象一下黄丕烈、吴湖帆们是否会在某个夜深人静之夜与古书的作者们有一番神游?而作为作家的鲁迅和作为设计师的鲁迅是否也会在某个时刻有过一番交锋?这些现代图书设计师们一定也是和图书作者们有过密切的沟通吧……

纸质书的魅力就在于此,材料的质感,珍藏的满足,翻阅的乐趣,设计的惊喜,这可能是电子书无论如何都无法比拟的。

从唐代的写经人,到近代的藏书家和作家,再到当代的图书设计师,历经1000多年的风风雨雨,他们都曾以纸为媒、以书为友,相信未有改变的,应该就是那份护纸之情、爱书之心了吧。

(本文作者系上海图书馆展览部馆员)

作者:张晓翔

编辑:周俊超

责任编辑:金久超

*文汇独家稿件,转载请注明出处。