▲常进让中国在高能物理领域完成了一次漂亮的“弯道超车”。

不知道从哪一天起,常进的名字和暗物质联系在了一起。

在公众的印象中,大概是从2015年12月17日8点12分那一刻,我国首颗暗物质粒子探测卫星“悟空”腾空而起开始的。

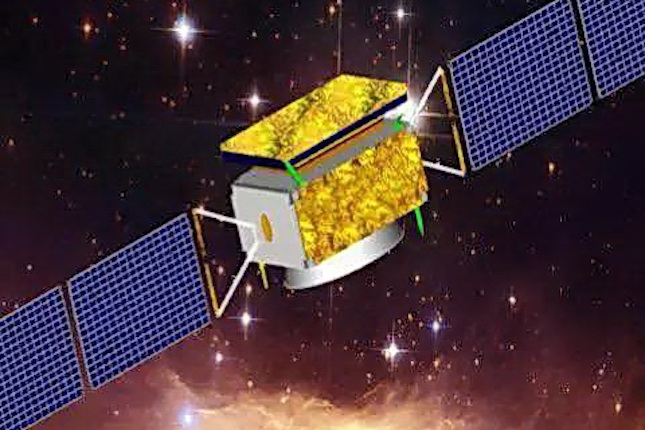

其实对常进而言,这种联系,早在20年前就开始了。这源自一个“找到暗物质物理大门”的梦想。这共同的梦想,先后凝聚起了二百多人的科研队伍,将世界上首颗可以在TeV (10的12次方电子伏特)波段观测高能电子和伽马射线的科学卫星,送上了太空,为人类打开了一扇观测宇宙的新窗户。

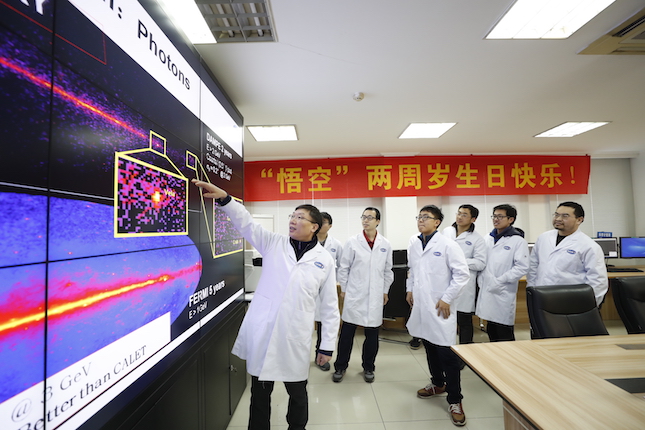

“悟空”上天两年多,平均每天传回500万个高能粒子的信息。在浩渺宇宙中,宇宙粒子的能量越高,数量越稀少,观测到的难度也就越大。常进和他的团队成员们,就在这里面挑选出值得关注的高能粒子。去年11月30日,他们在英国《自然》杂志在线发表了“悟空”上天530天所获得的观测结果,引起了国际高能物理学界的轰动。

从1997年“搭便车”参与美国宇航局在南极开展的ATIC (先进薄电离量能器)气球项目,到“悟空”获得世界上最精确的宇宙高能电子数据,常进让中国在高能物理领域,完成了一次漂亮的“弯道超车”。不过,他很清楚,即使在天上找到了暗物质粒子存在的疑似证据,也还需要地面直接探测和加速器实验等加以多角度验证。

“我只做好我的事情。”或许就是这份简单、执着,使常进承受住巨大的压力,得以张望到宇宙新窗口外的旖旎风景。

只要“悟空”在天上,新发现就会源源不断

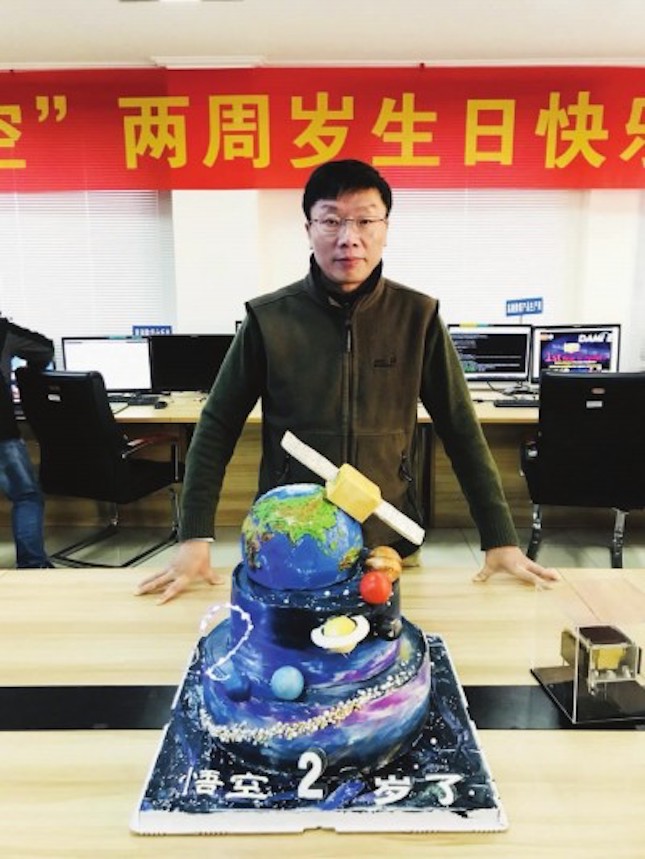

就在去年12月17日,“悟空”在太空飞行已满两年。当天,课题组特地定制了一个以“悟空”遨游太空为造型的蛋糕,还唱了“生日快乐”为它庆生。当时“悟空”正在飞越中国上空。或许在500公里的晨昏太阳同步轨道上,它也感知到了地面队友们的祝福。

作为“悟空”的首席科学家,常进经常被问:如果“悟空”没有找到暗物质粒子,怎么办?他总是回答:“既然打开了新窗口,即使看不到绿树红花,也会有蓝天白云。”面对一片未知的宇宙,处处都是见所未见的风景,又何必拘泥于暗物质粒子这一点呢?

在南京市的市中心,毗邻鼓楼公园和南京大学,坐落着中国科学院紫金山天文台的鼓楼办公室。由于仙林大学城的新园区落成,大部分实验室和部门已搬迁到那里。整幢大楼里,只有“悟空”团队还坚守着。接收数据,他们一天也舍不得落下。

走进卫星监控实验室,一条“‘悟空’两周岁生日快乐!”的红色横幅十分醒目。就在去年12月17日,“悟空”在太空飞行已满两年。当天,课题组特地定制了一个以“悟空”遨游太空为造型的蛋糕,还唱了“生日快乐”为它庆生。

▲常进团队特地定制了一个以“悟空”遨游太空为造型的蛋糕。

当时“悟空”正在飞越中国上空。或许在500公里的晨昏太阳同步轨道上,它也感知到了地面队友们的祝福。

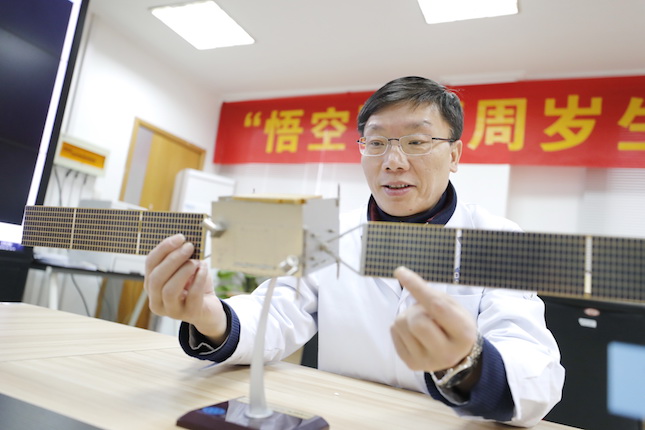

这颗卫星的设计寿命为三年,是不是意味着它已经走过了三分之二的“生命历程”?常进的同事、暗物质粒子卫星科学应用系统总师伍健一边摆弄办公桌上的“悟空”模型,一边说:“这颗卫星的质量真心好,现在看来,超期服役几年没啥问题。只要‘悟空’在天上,新发现就会源源不断!”他的言语中,充满了欢欣。

自从被长征二号丁运载火箭送入预定轨道,完成各项在轨测试之后,“悟空”就开始了宇宙高能粒子的捕获工作。每天经过地球南北两极飞行15圈,平均95分钟飞完一圈。一天之中,它会有5次经过中国境内,就在飞越地面基站的大约十分钟内,将收集到的数据传输到地面。这些数据在北京飞控中心进行初步处理后,再传到南京的卫星监控大厅。

在这个监控大厅里,有10台电脑,每一台都有自己的任务。

“这台电脑负责科学指令的注入。”常进走进实验室,全身都透露出自如,瞬时进入与“悟空”天人相融的状态。“悟空”在天上要执行很多任务,有的是上天前就编制好的程序,但更多的则需要科学家根据情况,一周两次发指令进行调整。

有一台电脑可以实时看到“悟空”飞行的位置。“现在它正在太平洋的上空。”暗物质卫星团队成员李翔指着屏幕说,别看它在屏幕上要过好几分钟才会留下一段轨迹,其实它的飞行速度每秒有近8千米。飞到不同的地方,它接收宇宙高能粒子的概率也不一样:赤道附近由于地磁场较强,遮挡住了宇宙线对地球的侵袭,所以接收到宇宙线的几率小一些;在南北极附近,地磁场较弱,大量宇宙高能粒子得以靠近地球,撞入大气层的就形成了壮丽的极光,“悟空”在这里的收获会大一些。

在太空中捕获高能粒子需要一双“火眼金睛”。“悟空”配备了目前世界上最强的高能粒子捕获设备:有世界上最长的BGO (锗酸铋)晶体为核心制成的BGO量能器,为“悟空”获得世界上最纯净的数据奠定了基础;有分辨率很高的塑闪探测器和硅阵列探测器,以及中子探测器。“悟空”探测器的能量观测动态范围可达100万倍——这相当于同时看清一个有着姚明身高的人,以及他身体上的每一个血液细胞。

不过,最让常进感到开心的,是他的研究生王远鹏优化设计监控软件的那一台电脑。“本来我们每天要安排五六个人值班,监控数万个参数,现在一个软件就可以替代。”他说,现在每天大家只需通过软件,看一下自己负责的模块是否工作正常就行了,如果有问题,就在微信群里提出,很快就能解决——每天早晨五六点,只要在家打开电脑,就能接收下第一轨数据。

不过万一真有事,即使三更半夜,团队成员也会随叫随到。卫星刚上天不久,突然某一天夜里12点软件报警,星敏感器的信号出现异常,大家都很紧张,跑来商讨对策。后来才知道,这只是这个芯片复位重启了。“这不得不赞一下中国科大封常青教授设计的芯片。”常进说,由于添加了特殊的防护电路,这些原先只能在实验室使用的芯片,即使在太空中受到高能粒子轰击,也能重启坚持工作——如今已复位十几次还工作正常,“听说后来卫星上的很多芯片都用了这种设计。”

平均每天接收到500万个粒子,下传数据量有13GB。去年11月底发表在《自然》上的论文,用了前530天的数据,常进得意地扬了扬嘴角说:“后面还有更多的发现!”在去年的那篇文章里,“悟空”团队宣布:在1.4TeV (万亿电子伏特)、的超高能量处,电子数量突然出现了增加,而更高能段又迅速减少。至今没有一个理论可以对此作出解释。

“今年,还会有更好的结果出来。数据积累越多,有新发现的可能性越大。”他说,没有什么新发现是可以预期的,不要做太多预设,限制了发现新风景的可能性。

找到暗物质?人类连门都还没摸到!

“我只做好自己该做的事情。”常进再一次重复这句话。这句听起来很平常的话隐含了他的多少期盼和希望,可能连他自己也说不清。做卫星的时候,再辛苦他没有流过泪。可卫星发射之后,他却流了好多次眼泪,最难忘的有三次。

科学家早就发现,如果仅仅依靠宇宙中可以看见的物质和能量,整个宇宙根本不可能维持现在的状态,银河系的旋转速度也应该比现在慢得多。

暗物质存在的最早证据来源于对矮椭球星系旋转速度的观测。现代天文学通过引力透镜、宇宙中大尺度结构形成、天文观测和膨胀宇宙论研究都表明了它的存在。2007年5月,约翰斯·霍普金斯大学天文学家小组利用哈勃太空望远镜,探测到了位于遥远星系团中呈环状分布的暗物质。这被认为是迄今为止能证明暗物质存在的最强有力的证据。

从宏观上来看,暗物质的存在已经基本为物理学界所公认,但从微观上来看,人类迄今还不知道暗物质是什么,究竟包含多少种粒子,它们的特性究竟是怎样的。国际粒子物理学界将每年10月31日定为“国际暗物质日”,以激励科学家对其进行探索。

暗物质和暗能量,是漂浮在现代物理学大厦顶上的两朵乌云。拨云见日,必将给人类带来一场划时代的变革。就像百年之前的量子理论一样。

可是,暗物质迄今没有一个准确的理论预言,来指导实验物理学家寻找暗物质粒子的明确方向。理论物理学家提出了上百个模型,但暗物质究竟是哪一个大家心里没底。

“找到暗物质,人类连门在哪里都还没摸到!”常进说,很多基本粒子,例如中微子的发现,都有一些天才理论物理学家进行了预言,还给出了详尽的计算,给它们画出了精确的“肖像”。然后实验物理学家设计出了探测到它们的方法。像中微子的探测方法,就是已故中国科学院院士、中国科学院高能物理研究所研究员王淦昌先生的贡献。这非常关键,就好比知道到哪里去撒网、要捕怎样的鱼。尽管现在没有明确的方向,但常进还是做了一张迄今世界上最大的网,漫天撒网去找寻暗物质。

“悟空”究竟能发现什么?常进只是保持期盼。也许没有定向,才能发现更多。“我只做好自己该做的事情。”常进再一次重复这句话。

这句听起来很平常的话隐含了他的多少期盼和希望,可能连他自己也说不清。做卫星的时候,再辛苦他没有流过泪。可卫星发射之后,他却流了好多次眼泪,最难忘的有三次。

第一次流泪是看到用“悟空”传回的数据绘制出的伽马射线天图。当时常进正在火车上,一看到图,眼泪就止不住流了下来——这证明了200多人四年的工作没白做,他最大的担心放下了。

第二次流泪是在一次国际学术会议上,看到日本同行数据的时候。在基础科学的竞争中,只有第一,没有第二。日本有一颗暗物质粒子卫星比“悟空”早上天几个月,常进十分担心被日本同行拔了头筹。当他看到日本同行的数据时,这担心放下了——中国的探测数据肯定会比日本的好!

第三次则是在一位团队骨干被送进医院的时候。“真是太累了!”他说,做卫星真是如履薄冰。前些日子,日本发射了一颗X射线卫星上天,就因为发错一个指令,导致卫星解体。

这六年来,团队中的每个人都承担了巨大的压力。然而,压力之下,也促使人成长。令常进欣慰的是,这支团队中的不少年轻人已经可以独当一面。比如,好几个技术能手去了另一颗太阳探测卫星的团队做主任设计师;还有几位去了四川锦屏山,参与PandaX暗物质探测项目的升级。

除了利用“悟空”传回的数据做科研,常进又有了探测暗物质更多的想法。“天上从来不会掉馅饼。”这是常进的另一句口头禅,科研的前期积累、技术储备,都是抓住机遇的必要条件。他已经开始派年轻人去国外学习新技术,同时也开始招募相关人才。

“但人才真的不好招!”常进说,现在最不好找的人才是懂得仪器设计的人,“中国人很少有研制仪器的,因为发论文更容易回国当教授,而做仪器则似乎总是配角。”但在他看来,只有懂仪器又懂物理的跨界人才,才是空间科学项目最需要的。他希望我国的人才培养导向可以有所改变,让各式各样的人才都能自由生长,才能为未来出现的国家重大任务需求储备更多良才。

科学没有捷径,“只是我们比别人更能吃苦”

常进出生在江苏泰兴的农村,那里的年人均收入只有两万元,一颗卫星的投入就相当于上万户农民的年收入。他父亲去世前,最担心的就是常进把卫星搞砸了——让这么多农民都白干了,那国家一定会把这个“胆大包天”的儿子抓起来的。

▲去年11月,常进和他的团队在英国《自然》杂志发表了“悟空”上天530天观测结果,引起了国际高能物理学界的轰动。

在中国科学院和《自然》杂志为“悟空”成果举行的新闻发布会上,《自然》科研中国区科学总监印格致博士赞誉该发现“有潜力改变我们看待宇宙的方式”,并感谢“悟空”团队将论文投给了《自然》。中科院院长白春礼表示,“悟空”发现的异常信号,如果最后证实是来自暗物质粒子,自然是改变世界的发现,但如果不是,那可能是更令人兴奋的发现。

在全世界的瞩目面前,常进想做的只有一件事———赶紧回到实验室做数据分析。他觉得,这才是一个科学家对得起国家给的科研经费所应该做的。

常进出生在江苏泰兴的农村,那里的年人均收入只有两万元,一颗卫星的投入就相当于上万户农民的年收入。他父亲去世前,最担心的就是常进把卫星搞砸了——让这么多农民都白干了,那国家一定会把这个“胆大包天”的儿子抓起来的。

就算为了让父亲安心,常进也得小心翼翼、踏踏实实做项目,更何况他的身后还有200多人的团队。然而,比这一切更重要的是,用了纳税人这么多钱,来满足自己的好奇心和梦想,就要担起责任,用好每一分钱。对他来说,这个机会的得来太不容易了。

在中国科大近代物理系,常进感兴趣的就是高能物理。探测高能粒子有三条途径:宇宙空间、地下装置、加速器。所以,毕业后,常进就进了紫金山天文台空间天文实验室。

上世纪八九十年代,我国空间天文基本处于一穷二白的状态。紫台的空间天文实验室最低潮时,队伍从几十人缩小到不足十人,还年龄偏大、知识老化。怎么办?常进想来想去,只有看外国人怎么干。

1995年起,国际高能物理界开始发展高能电子、伽马射线的观测方法。常进敏锐地感觉到,中国可能在这个全球刚起步的领域,实现科学上的“弯道超车”。

1997年,美国宇航局在南极开展了一个名为ATIC (先进薄电离量能器)的气球探空项目,来观测宇宙线。他就立刻给项目首席科学家发邮件,建议探测高能电子。

“当时,他们觉得我的想法太疯狂,一口回绝了我。我用了一年多反复验算、证明,说服他们。”常进回忆,美国同行曾经要他在一天内把想法变成程序算出来,他几乎36小时没合眼,终于编出程序,用准确的计算结果说服了美国同行,“说实话,我们没钱,也未必比人家更聪明,但能吃苦,就凭这点,我们才有了今天。”

就这样,一个中国的普通研究员,不出一分钱,在一个国外研制的探测器和主导的项目上,取得了整个项目最好的结果:宇宙高能电子流量在0.3-0.8TeV能量区间,超过预计流量。

这个发现让全世界的物理学家都激动不已:普通的宇宙线“源”产生不了那么多的高能电子,那么超出的那部分从哪儿来?很可能来源于暗物质。

暗物质是一种因宇宙中存在现有理论无法解释的现象而假想出的物质,它不带电荷,不与电子和光子发生作用,能够穿越电磁波和引力场,是宇宙的重要组成部分。

研究表明,暗物质占宇宙的25%,暗能量占70%,而我们通常“可见”的物质只占5%——可以说“暗”的一面主宰着宇宙,但人类迄今尚未找到直接证据。因为暗物质在湮灭之前是“不可见”的,只有湮灭时才能观测到它。而且ATIC观测到的高能电子能谱“形状”与暗物质粒子湮灭非常相似。

只是,ATIC的电子观测精度还不够高,还不足以完全排除超出的流量可能来自近地的其他“特殊天体”。即便如此,这也是人类第一次直接探测到来自于这类“特殊天体”的高能电子。

这条曲线就这样挑动了常进的心弦。怎样才能放一个更大、更精确的仪器上天去探测?

机会在2005年来临了。中国科学院空间科学与应用研究中心主任吴季来到紫台,常进一把把他拉进自己办公室,给他看那条奇特的曲线,并对他说:“让我造一个更大的仪器,放到太空,我一定能断定它是不是暗物质湮灭产生的高能粒子!”

2011年,中国科学院启动空间科学先导项目,暗物质粒子探测卫星成为首批立项的五个项目之一。

四年做出一颗卫星,常进带着团队“撸起袖子拼命干”,“没日没夜”几乎成了常态。忙到他记不清到底有哪些重大节点,忙到项目结束时团队骨干住进了医院——“这活儿实在太累了!”

科学,从来没有捷径可走。美国造一颗卫星,从开始研制到最后上天,往往需要十几年时间。凭什么中国四年可以造完? 这不是“拼命干”就能做到的。其实,在“悟空”立项之前的约十年时间里,常进参与载人航天、嫦娥工程,了解造卫星、干航天的基本知识,也锻炼队伍、储备人才。也在那段时间里,他做了一颗小型的暗物质粒子探测器,搭载在实践卫星上,完成了很多技术的检验。

“如果没有这十年,我们不可能只用四年将‘悟空’送上天。”他很清醒,“悟空”能上天,更重要的是国家经济发展了,实力雄厚了,才有做卫星的机会。上世纪七八十年代,紫台与中国科学院高能物理研究所也曾想合作造一颗卫星,但因国家实力不足,项目中途下马。

即使有了十年积累,做起来仍然要迈过无数技术难关,还有各种紧急状况需要应对。常进印象最深刻的一次,是2013年5月,项目组决定将卫星的硅阵列探测器交付给更有经验的国外团队来做。这一来,仪器的很多参数都必须要修改,整星上的其他仪器也要随之变动。当时,牵涉到仪器制造的很多单位都要翻篇重来。但他们都没有怨言,以最快的速度进行调整。

因为有着同一个梦想,大家都感觉在同一条船上,常进感觉,这个团队花费在管理上的精力只有10%——设计卫星总体的,不会来干涉仪器研制,尽量以科学家的需求为导向,整个团队四年来没有红过脸。正是对团队的感恩,当记者采访常进时,他一再叮嘱记者要突出自己的这个团队!

图片均由文汇报记者 袁婧、谢震霖摄

编辑制作:陈佩珍

*文汇独家稿件,转载请注明出处。