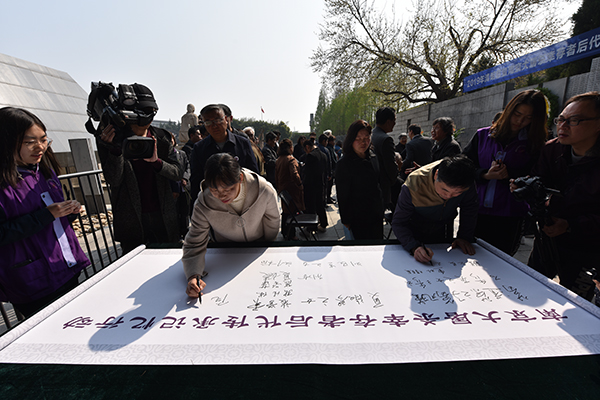

▲幸存者后代在记忆传承行动卷轴上写下自己的名字。 (除署名外,均侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆供图)

上周,侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的幸存者照片墙上,又有两个灯箱接连熄灭,南京侵华日军受害者援助协会登记在册的幸存者只剩78人。

12月13日,是第六个南京大屠杀死难者国家公祭日。时光飞逝,从82年前那场人类文明史浩劫中幸存下来的人们,也逐渐凋零。对于很多幸存者而言,这82年是一部苦痛的生活史,也是一部悲情的家族史。只有走进幸存者的内心,体会到暴行带给他们的创伤,才能真正意识到战争的残酷无情,也才能真正触摸到历史的温度。

痛苦,深深地刻印在幸存者的记忆里,终其一生。他们,是和平最执着的守护者。当日本右翼势力美化和否认侵略历史,他们还能勇敢地走出悲伤和恐惧,向世界传播他们亲身经历的暴行事实。一段段承载着“南京之痛”“民族之痛”“文明之痛”的口述记忆,让历史的真相在鲜活的诉说中丰满充实。

“历史人证越来越少,传承工作迫在眉睫”,一种紧迫感曾将纪念馆馆长张建军压得心焦。让他宽慰的是,如今幸存者的后代,已经接过了传承南京大屠杀历史记忆的接力棒,对幸存者二代、三代口述访谈工作正在南京逐步推开。

传承灼热的创伤记忆,是要从这段浩劫中吸取教训,积攒和平力量,阻止新的暴行发生。这不是为了延续仇恨,也不是为了新的对立,而是为世界记忆续写新的篇章,为人类和平贡献新的力量。

记忆不能忘却,真相不容否认。让人类携手,为和平代言。

▲葛道荣

“每讲一次暴行,她就痛一次”

初冬的南京,大大小小、五颜六色的树叶脱离树枝,随风飘落,用尽最后的力气,舞出生命的精彩。

000037,是92岁的葛道荣的“幸存者编号”。82年前,在他本该快乐成长的童年里,因为一场浩劫留下了终生难忘的印记。

“叔叔死了,眼睛还睁着,我们把他眼睛抹合上。我们用原来的被单把他的遗体裹了,放到盔头巷外空地上……”没两天,1937年12月18日,葛道荣在汉口路金陵女子大学难民区南院楼下教室内,右腿被日军用刺刀戳伤,至今留有疤痕。

虽已头发花白,步履蹒跚,但只要有关于南京大屠杀遇难者的纪念活动,都能看到老人的身影,工厂、学校、社区……他志愿做一名“和平使者”,用自己的亲身经历,向世人讲述南京大屠杀的悲惨历史。

通过一遍遍地告诉子孙,葛道荣的口述早已成为老葛家的家族记忆。去年,葛道荣次子葛凤瑾作为幸存者后代代表去日本广岛参加和平主题论坛。就在这几天,葛凤瑾又在南京侵华日军受害者援助协会的组织下赴日本大阪、名古屋、静冈、东京四个城市参加证言集会。

自1994年起,累计有55名幸存者赴日证言,由于年事已高,受身体条件所限,他们基本上已无法继续赴日作证,幸存者赴日证言活动曾于2015年停止。如今,传承记忆的接力棒已经交到了幸存者二代、三代甚至四代手中。

陆玲,幸存者李秀英的二女儿,是首位赴日作证的南京大屠杀幸存者后人。

提起南京大屠杀的暴行,李秀英是一个绕不开的人证。当时,怀有7个月身孕的李秀英坚拒日军的侮辱侵犯。搏斗中,她的脸、眼睛、嘴巴共中37刀。后来,经美国医生罗伯特·威尔逊的救治,她奇迹般地活了下来。战后,为维护历史的真相,这个“不屈的女人”甘愿一次次揭开伤疤——“她是最早控诉揭露日军暴行的幸存者之一,是最早接受日本反战人士访问的幸存者,是第一位到日本控诉作证的幸存者,也是第一位向日本政府起诉战争索赔的南京大屠杀幸存者”。

对陆玲而言,小时候的她,很难去体会母亲遭了多大罪。

“母亲经常低头盯着伤疤,也不说话。我还以为她在打瞌睡,甚至趴上去‘玩’腿上没有缝过针的伤疤,因为看上去圆圆的,按上去会觉得里面的肉软软的。她不让我摸,说这是给日本兵戳的。你要好好读书,不要做亡国奴,亡国奴日子不好过。”陆玲说,“37刀是威尔逊医生数的,而我母亲从未数过自己身上有多少伤疤,碰都不愿意碰。”

真正对母亲的苦痛有印象,还是上小学的时候。上世纪50年代,她拉着母亲从邻居家借的外衣,乘坐马车去铁道医学院作报告,那是母亲第一次在公开场合讲述南京大屠杀。起初,她还只知道拿饼干吃。但看着母亲在台上将压抑多年的情感爆发,台上、台下皆痛苦不已,陆玲在那一刻瞬间成长。

“母亲每讲一次,她自己就痛一次,即便不哭出来,也能看到泪水在眼眶里打转。”陆玲无时无刻不在思念母亲。

▲陆玲正将母亲的故事整理成详尽的文字材料。 邵丹摄

战争的后遗症延续终生

12月4日,是母亲离开陆玲的第十五个年头。

雨花功德园内,有一座李秀英的半身铜像,那天一大早,她就如往年一样带着精心准备的祭品前来,小心翼翼擦拭掉铜像上的灰尘,祭奠母亲。

陆玲的家,在紫金山脚下的岗子村63号,是一片有了年头的居民区。敲开一楼的大门,头发雪白的陆玲走出来迎接。与极为谨慎、对陌生人保有警惕的母亲不同,她的性格更为开朗,乐于倾诉,讲着一口地道的南京话。

旧式格局的老房子里,不过60平方米。陆玲正准备吃午饭,约10平方米的客厅里,摆着一张矮小的餐桌,上面只有咸菜。如过去数十年一样,饭菜吃完得“擦个碗”,才算吃完。“母亲从小教育我们,饭吃完了想喝水必须倒在碗里,不想喝也得倒一点,把油沫‘擦’完喝下肚。”说着说着,她又想起母亲。

陆玲独居、简出,客厅里并没有什么精致的物件,最醒目的便是靠墙的一侧柜子上摆着母亲、父亲等亲人的遗像。母亲有一件黑白粗呢格子的外套,不到100元,是母亲最后一次穿的,她甚至再没有洗过,外套的口袋里至今还装着母亲用过的手帕。

陆玲外公是一名山东武师,因护镖被警察局看中,留在了南京。而她的外婆是一个开明的大家闺秀,看到别人给李秀英裹小脚,她就趁人不备偷偷地放开来。如果没有战争,李秀英至少能过上安稳的生活。

那场暴行改变了一切。

一个破了相的女人,若是被丈夫抛弃,她未来的生活更加没有希望。

幸运的是,陆玲的父亲并没有因为母亲的遭遇而抛弃她。拍下李秀英伤后惨状的美国人约翰·马吉将其交给陆父,说:“你要好好待她,她将来会成为历史最好的见证。”

“父亲确实是这么做的。在家里,母亲性格要强,有争吵他也让着母亲;在外面,父亲拼了命地揽活,9个孩子的家庭全靠父亲一个人的收入支撑。”陆玲说,“父母的关系一直很好。父亲离世前一直念叨母亲这辈子吃了太多的苦,他把省吃俭用留下的500元给了母亲。”

对于丈夫的离开,李秀英会自责,认为是自己的身体拖累了丈夫。

李秀英还不时在陆玲面前提起流产的长子:“要不是你大哥帮我挡了肚子上的那一刀。都不可能有你们。如果家里多一个男孩子,你们父亲就有了左膀右臂,那我们家不至于这样……”

“我们家穷得卖菜的都知道,走过家门口,他们就会吆喝一声,把别人不要的剩菜叶极便宜地卖给我们,母亲常用它们来包包子。”陆玲和兄弟姐妹也一直努力减轻家庭负担,纳鞋底、剥花生、剥蚕豆,少年们打着几分钱的零工。父母约法三章,他们必须读到高中,才能出去工作。“妈妈对我们的教育很重视,她上过私塾,经常给我们读《岳飞传》,要我们像岳飞那样精忠报国。”

让陆玲心如刀割的是,战争的梦魇一直缠绕着母亲:母亲脸上有刀伤,再加上防备心理很强,根本不愿意出门,和外界绝少接触;半夜里,母亲经常会惊醒,梦见日本兵又进了南京城,大叫“鬼子来了,鬼子来了”;她的床头总放着一个手电筒,作为防身武器,一可当榔头击打,二可用强光照人;够得着的墙角还会放一根棍子……战争的后遗症延续终生。

▲葛凤瑾向大阪市民讲述父亲在南京大屠杀期间的真实经历。

未来更关注生活史家族史

在陆玲的印象中,母亲是位勇敢、刚烈而又充满智慧的中国女性,敢于以受害者的身份,向否认侵害的日本右翼势力反击。

上世纪末,日本右翼人士松村俊夫炮制的《南京大屠杀疑问》一书出版。公然声称李秀英的遭遇是假的。“《南京大屠杀疑问》出版的消息是专家告诉母亲的。母亲听了笑了一下,也没说什么。到了睡觉的时间,我到她房间,她点了一根又一根香烟抽。”陆玲说,母亲十分气愤,在日本提交侵害名誉权诉讼。经历了一场司法马拉松,日本最高法院终审判决李秀英胜诉。

现在,陆玲也会拿起笔,写下母亲的故事。77岁的她决定代母亲发声,向下一代诉说这段历史。已经有人先她一步,幸存者常志强的女儿撰写的首部南京大屠杀幸存者生活史《南京大屠杀幸存者常志强的生活史》日前出版,通过对老人普通又不平凡的一生的叙述,反映战争伤痛给他和家庭的影响。

除了撰文著书、报告演讲、赴日证言,还有幸存者后代通过更为特殊的形式传承记忆。

幸存者马秀英的重孙女马雯倩就读于南京高校。儿时,祖奶奶经常给她讲述大屠杀经历,每次临走前,祖奶奶都会和她说:“希望你一辈子都平平安安的,这个世界永远不会发生任何战争。”

老人的悲痛记忆让她决定成为纪念馆的志愿者。第一次接待日本团队时,她特别紧张。她不知道,日本人究竟抱着什么样的态度来到这里,回国之后又该怎样诉说。直到看见普通日本百姓紧皱的眉头,她豁然开朗。“应该像李秀英奶奶说的那样,记住历史,而不是记住仇恨。”马雯倩说,“我现在愿意接待日本友人,希望他们可以带动更多的日本民众来纪念馆参观,珍视和平。”

今年4月5日,侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆启动幸存者后代传承记忆行动,希望寻找更多后人,将传承南京大屠杀历史记忆的接力棒传递下去。

截至上月底,这一行动共收集82位幸存者家庭的761位幸存者后代信息,并制作幸存者后代家谱,组建幸存者后代信息数据库。纪念馆文物部负责人艾德林介绍,幸存者后代中男女比例基本持平,男性略多;36岁至60岁居多,为246人,年龄最大的后代已有79岁。其中,近400人愿意参加传承行动。

纪念馆历史记忆传承口述史项目组成员王立表示,该馆口述历史工作在南京大屠杀幸存者与加害者不断逝去的情况下,将抓紧抢救南京大屠杀幸存者记忆的同时,开启南京大屠杀亲历者、幸存者二代口述访谈工作;同时,为了深入了解南京大屠杀惨案对于一个个鲜活生命和单个家庭的影响,访谈不能仅仅侧重于记录暴行,而是需要立足于生活史、家族史,着眼于个体一生的变化。

“我们针对幸存者后代的口述工作仍在紧张计划中,目前处于搜集信息阶段。之后才是考虑口述方案。毕竟幸存者后代数量庞大,理论上来说,需要找到典型的、经历丰富的、参加纪念活动常态化的、对这段历史和整个家族有清晰了解的人。”王立说。

▲首部南京大屠杀幸存者生活史《南京大屠杀幸存者常志强的生活史》出版

关注暴行对幸存者后代带来的创伤

——访南师大南京大屠杀研究中心主任张连红

文汇报:南京大屠杀口述史研究经历了哪几个阶段?

张连红:口述史在南京大屠杀研究中的运用由来已久,形成的丰富资料已成为南京大屠杀史料的重要组成部分。

第一阶段,南京大屠杀发生后,口述记录便已开始,当时从南京逃到后方的难民,包括公职人员和参加南京保卫战的军人等,通过撰写回忆录或者接受媒体采访,控诉暴行。目的在于揭露。

第二阶段是抗战结束后,国民政府先后成立了“南京敌人罪行调查委员会”“南京市抗战损失调查委员会”“南京大屠杀案敌人罪行调查委员会”等机构进行了广泛的社会调查,征集南京大屠杀案的证人证言,为南京审判战犯军事法庭、远东国际军事法庭提供证据。目的在于作证。

第三阶段是新中国成立后,相关部门组织在大陆的国民党军官撰写南京保卫战回忆录,口述南京大屠杀记忆。目的在于从历史记忆中吸取教训。

第四阶段,上世纪80年代,日本右翼势力否认南京大屠杀,将侵略中国描述为“进入中国”。南京市在编史、建馆和立碑的同时,对南京大屠杀幸存者展开了大规模系统调查,形成了一批珍贵的一手证言资料。同时,零散的口述采集也一直在不间断地进行,目的在于反击。

文汇报:近年来的口述研究又有哪些新变化?

张连红:从以上各阶段可以看出,南京大屠杀口述史研究的内容、方法、目的都处于不断的认识和深化之中。长久以来,南京大屠杀口述主要关注暴行,即幸存者受害史的特定一段,访问也比较简单,细节较为缺乏,共性大于个性,抽象记忆大于情感记忆。

近年来,口述逐渐侧重于幸存者个人口述史和家庭微观史,更能显现战争对人性的摧残、对美好生命的剥夺、对心灵长久的创伤。南京大屠杀是千千万万个鲜活的个人、家庭的灾难,对幸存者而言,大屠杀的影响并没有随着战争结束而消除,肉体和心灵的创伤像梦魇一样一直伴随着他们的一生,甚至影响他们的后代。举个例子,我们在汤山发现一位幸存者,12岁时一边胳膊被子弹打断,噩梦一直在继续:成长中受到小伙伴嘲笑、农活也干不了、找老婆特别难、结婚了又因为穷离婚,儿子也是极为艰难地养大……一颗子弹引发的悲剧,一个快乐的少年、一个家族的命运就此改变。读完这个故事,全世界任何有良知的人都会厌恶战争。

文汇报:为什么要对幸存者后代做口述记录?

张连红:许多幸存者的第二代、甚至第三代通过陪同祖父辈参加各种纪念活动,已经在不知不觉中担起传承南京大屠杀历史记忆的责任。

对这些后代做口述记录,第一个考虑是他们身份的特殊性。他们与幸存者朝夕相处,更了解幸存者的历史,对战争创伤体验更有“切肤之痛”。记忆传承是立体的、多维的、渗透式的,方式有很多,但幸存者后代这个独特的视角是不可取代的。家族记忆、家庭传承本身就存在,我们的口述记录,就是把家庭传承社会化,让更多人缅怀这段记忆。比如,李秀英在口述时,旁人只会听暴行,不会注意到,她可能会静坐一上午、可能讲完之后久久无法平静,而她女儿陆玲则会非常关注母亲神情、举止和习惯的变化。

第二个考虑,从求证到关爱,通过幸存者后代的口述唤起各方对这一特殊群体的关注,国外的研究中,大屠杀的确可能对幸存者二代、三代造成伤害。幸存者常常被当作历史证人的角色出现在公众视野之中,相对于物质生活状况而言,精神创伤却一直没有引起人们的关注,这种情况应避免发生在幸存者后代的身上。他们对祖父辈的名字和故事有多敏感?他们讲述后会不会整晚都难以入睡?我们不能仅仅在需要幸存者后代传承记忆时才想到他们,这样很有可能造成二次伤害,而是应投入更多的精力去抚平他们内心的创伤。

文汇报:未来,我们需要什么样的南京大屠杀研究?

张连红:南京大屠杀的研究一步步加深,今后可在以下三个方面继续前进。

第一,加强学术性的深度客观研究,即真相。史学界应尽可能占有不同视角的资料,认真考证、比较不同史料。

第二,除了研究暴行之外,对创伤研究要加强、受害者和加害者都要包含在内,这是全人类的创伤记忆,只有在深深剖析精神创伤的基础上,才能真实地传递给外面的人,传递给后来的人,传递和平与希望。

第三,加强研究的国际性,要将大屠杀放到人类文明史的视角来思考。对于中日两国而言,南京大屠杀不是复仇的种子,也不该成为一种历史的包袱。我们的研究要和日本民众连接起来,形成更多的共识,而非更多的误解。同时也希望所有热爱和平的人都来研究这段历史。因为南京大屠杀不仅是南京记忆,更是世界记忆。

作者:赵征南

编辑:赵征南

责任编辑:付鑫鑫

*文汇独家稿件,转载请注明出处。