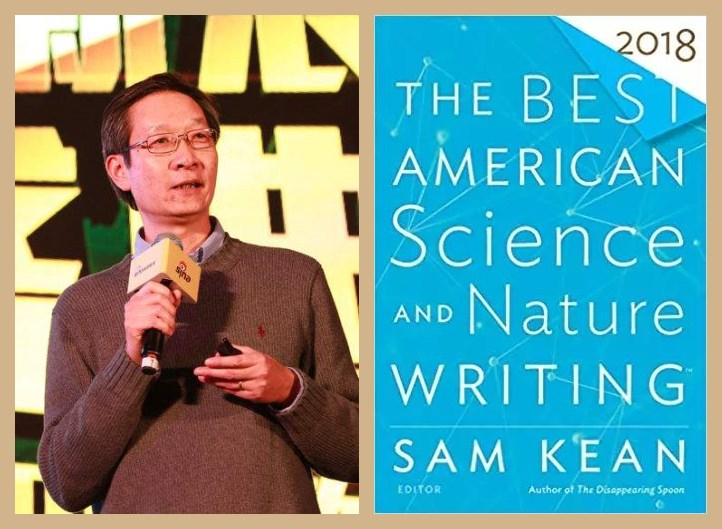

【导读】AWS(亚马逊云服务)上海AI研究院院长、上海纽约大学计算机科学教授张峥(文汇讲堂第100期嘉宾)长期致力于AI的应用及计算机科学的研究。日前,他在“知识分子”微信公号上刊发了多篇《美国最佳科学自然年度文集》读后感,在文汇App已刊发的《美国最佳科学自然年度文集·2018》(The Best American Science and Nature Writing 2018)介绍系列之一《AI怎样识别情感,人类逃到哪个星球?》中,张峥介绍了几位很“作”的美国科学家(详见文末链接)。这次,他将目光从个体转向了群体和文明。感谢张峥对科普的科普,经授权现整编该介绍系列之三与之四的内容予以分享。

江湖内外

人的所有感官与周遭环境紧密互动,不可分也不可知

曼哈顿街道上的梨树

十几年前的一个夏天我参加了一个马队,和素不相识的几个马友风餐露宿,长途跋涉,穿越海拔两千多米的新疆草原,到过多处人迹罕至的景点。一周后车入乌鲁木齐,噪音蜂拥而至,平素听而不闻,此刻如芒刺在背,让人坐立不安。

把城市和大自然看作不可调和的对立面,远不止我一人。来一次说走就走的远游,逃离钢筋水泥的“大森林”,回到大自然,不是压力山大的城市白领放不下的执念吗?

美国南方大学的生物学教授,戴维·哈斯克尔,却不这么看。

正相反,他认为城市不仅不是和大自然水火不容,更是人类和大自然拥抱最紧密、也因此最互相承让的地方。

这真是颠覆了我的三观。不过,有个前提:你要像他那样静下来,慢下来,仔细观察,用心体悟。

不信你看——地铁沿线的树木,为了应对来自几十米之下呼啸而过的铁龙的抖动,树根长得更宽,扎得更深;不信你听——在城市的噪音之中,麻雀和八哥调整了它们的波段,鸣叫在更高的频率;不信你尝——街上的流动食摊越来越咸,越来越辣,就是同一块牛排,背景音乐是摇滚还是圆舞曲,品尝起来的味道不一样。这一回,是我们的味蕾调整了波段。

人身上的所有感官,互相牵制,又融入周遭环境紧密互动,这是一张既不可分,也不可知,却时时细微调整的大网络。上街拍照,听不同的音乐会对不同的颜色和人物组合敏感——这还是和儿子一起扫街他教我的。

几年前,哈斯克尔和往常一样,独自走进校外的山间深处,看林,听树,冥想。他择地而歇,打量起面前这一平米不起眼的森林泥地,在那一刻他做了个重要的决定。此后一年多的时间里,他不停回到这里,以这一小片森林中的小小栖居者作为观测对象,蚂蚁,蟋蟀,蘑菇,线虫……

写且只写一平米的《看不见的森林》的科学散文集,横空出世,一炮打响。“一沙一世界,一花一天堂”,文笔优美,知识充沛,深得读者喜爱。

哈斯克尔新近有了新项目:看树。

他在全世界物色了十二棵。有的古树早已成了一袋袋碎片,存在博物馆,有的普普通通地站在大街上。十二棵树就像十二个情人,哈斯克尔教授定期约会,一次几个小时到几天。绕着圈走,看看,听听,喃喃自语。不止看树,看树上的小东西们,也观察树下匆匆的路人。比如曼哈顿某条街道上的一棵中国梨树,他发现:白人从不让路,而在树底下歇脚的,四分之三是女人,等等,等等。

树的江湖,也是人的江湖。

顺便提一下,这位生物学教授,有很深的文学底蕴,每天玩儿似的写一段俳句。

身体是癌的江湖,入侵后会否存活与发展因人而异

人之外是江湖,人之内还有一个。

身体这个江湖里,有个黑老大,名字叫“癌症”。这两篇很好看的剿匪记,点面结合,可以一起读。

人向癌症宣战,已经有很长一段历史。在把绝症变成慢性病的征途中,我们走了多远?第一篇是个综合性报道,覆盖了精准医疗、免疫疗法、微放射等等最尖端的研究,对关心癌症之战的读友来说,有很丰富的信息量。

和其他优秀的科学写作一样,其中对科学家的白描都十分生动出彩。

比如去年得诺奖的James Allison(原文发表时还未得)有次被一个治愈的女病人在奖台上抱起来,用力之大,搂得他喘不过气儿。“老天,我治好过得癌症的老鼠,最多也不过咬咬我手指头,”他一本正经地说,“而且,还是我让它们得的癌么。”

2018年诺贝尔生理学或医学奖得主James Allison

文中并行穿插着另一条线,有病人,有吃瓜群众,也有深度阴谋论者。科学家和普通百姓这两条线的对比,不可谓不大,读起来非常立体。

第二篇是点,专讲一个问题:癌症的转移,出自悉达多·穆克吉之手,《基因》一书的作者,文笔当然没得说。

癌症为什么会“飞”到这里,而不是那里?其实,这是个伪命题。实际上,癌细胞顺着血液循环,一直在“飞”,全身都是它的江湖。真正的问题不是会不会转移,而是入侵之后会不会存活,潜伏,发展。麻烦在于,这个不但因器官而已,还因人而异,如果不发作,则无法预警、观测。换句机器学习的行话来说,就是缺乏负样本。

癌症在身体里这片江湖中的腾挪流窜,在本质上和外来生物入侵大自然中的江湖没区别。要擒贼,要先了解江湖的水质和土壤。种子是问题,土壤也是。

行文至此,抛几个“大”问题,关于美国的软实力,到底在哪,用这几篇文章里的内容作为参考:

1.“从零到一”。哈斯克尔用一本书写一平方米,这样的写法,前无古人,后无来者,却一夜成名,成就了全新的一种科普写作方式。这需要种子,也需要土壤,怎么做到?

2.小小联合国。尖端研究从来都是一个长尾,没有人人都是科学家的可能和必要。这意味着必须撇开种族、肤色、地域、偏见,广聚而精选。细查一下这些文章里的科学家背景,加起来就是一个小小联合国,不是一代移民,就是二代。是什么样的理念和契机能走到这一步,而且一直保持下去?

3.沙而不散。如果以举国之力,向癌症宣战,红旗之下,散沙满地的可能性很大。这并不是问题,如果我们仔细读“万病之王”这一篇,会发现和大学、国家实验室活跃在一起的,还有许多由世家、退休政治家、技术新贵的钱财支撑、以公益和科学为长远目标的民间科研机构。是江湖,不是浆糊。不要提几千年的历史积淀和文化传统,在民间公益这一点上我们是完全的新人:从哈佛到富兰克林,美国有着三四百年的历史,中国改革开放至今,民间财富积聚也不过四十年。如何破冰,或者至少意识到破冰的重要性?

文明的反方与正方

大家对网红书“人类简史”一定不陌生,下面这两篇,是给该书的众多读者挑选的。

非洲布须曼人:体格健康、全民平等、每周工作十几小时,是真的吗?

“人类简史”一书中让广大(中国)读者产生深度共鸣,就是对史前智人狩猎采集阶段极度浪漫化的描述。可太近太远的历史都不太可信,原因各异,不是无端脑补,就是有意留白。远近双飞,战线一长,容易出问题。

这篇文章,可以说是给赫拉利深度背书。作者糅合了两个人文学家的新作,夹叙夹议。两本书一是James Scott的“The Moral Economy of the Peasant to The Art of Not Being Governed”,二是James Suzman的“The Abundance without Affluence”。斯科特是著名的政治科学学者,一直旗帜鲜明地宣扬无政府主义;苏子蔓是社会考古学家,曾长期深入非洲腹地,深度考察非洲原始人群,发动国际保护运动,功不可没。

为什么会变成(现在)这样?为什么不可以是(原来)那样?加在一起,行文就是这么一个思路。

现代考古学指出,在史前智人驯养家畜和掌握种植技术这两个标志性事件之间,隔了长长四千年的缓冲期。换句话说,从狩猎采集变化到农耕文化之间,并不是同时发生、即刻完成的。

这确实是一个有趣的事实。但是斯科特接着说:所以,人类“踌躇良久”,才犯下被麦地绑架的“大错”,走上一直延续至今的现代文明的不归路。另外,麦子有个非常重要的原罪:作为取火之后最重要的技术发明,麦子便于存储和分配,也因此方便课税。由此,才衍生出官僚、军队、奴隶制一系列建立城邦政治的基础。这套技术决定论的组合拳貌似合理,但逻辑十分跳跃,过于花哨。

对之所以是“大错”的讨论,转入苏子蔓的新书。狩猎采集族的小日子原本可以过得很好,不但个个体格健康,而且全民平等,温饱之余娱乐休闲,每周工作时间区区十几个小时。这一切,足以让我们这些现代“文明人”惭愧万分。重要的是,这并不是简单臆想,而是来自苏子蔓近二十年来对非洲布须曼人的贴身考察。大家对这些说辞一定不陌生,因为赫拉利在“人类简史”中参考的就是苏子曼的结果。

布须曼人主要分布在纳米比亚、博茨瓦纳、安哥拉、津巴布韦、南非和坦桑尼亚,为南部非洲和东非最古老的土著居民。

极爽或者极不爽的都是好文章,因为会逼你问同一个问题:真的吗?

比如,走向农耕是一个偶然的、可逆的决定吗?再比如,如果史前智人确实集体用脚投票,抛弃农耕,那么过了一万多年到今天,这些布须曼人和今天存活在非洲这么小小一拨相比,还能是同质的吗?换句话说,有什么理由让我们相信,今天的布须曼人,可以作为“狩猎采集小而美”的参照物?这些问题,似乎就不方便讨论了。但不方便讨论并不能作为不言自明的理由。

对现代人来说,更重要的问题应该是这个:按现代文明工业化的程度,保证温饱需要工作的时间应该远远小于布须曼人,但为什么还有那么大的生存压力,以至于每个人都是工作狂呢?除了吃麦子把自己吃成猪之外,更根本的原因在哪?

文章结尾处有描写布须曼人为了维系平常心、平衡失败者心理失落而设计的特殊练习,读来相当有趣。不剧透了,希望大家有足够的好奇心去读一读,自己判断在现代社会中有没有可能实现。

狼岛的狼群斗争:文明的发展到底该如何定义?

有几个刻画“血肉”世界的数学模型让人印象深刻,因为它们的简洁和漂亮。比如Kermack-Mckendrick 传染病模型,比如解释“善良”和“无私”的普莱斯公式,再有就是Lotka-Volterra 模型。

Lotka-Volterra 模型 [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

问题的设定是这样的:在一个封闭的环境中,如果只有一对捕食者和猎物族群,捕食者不会把猎物赶尽杀绝。

为什么?你会说,杀完了,自己也该饿死了。但这只是一面:如果捕食者消失了,那么猎物族群会把草吃光光,糟蹋完环境之后也会灭绝。

《狼图腾》其实就是科普了这么件事。

如果你认为会达到某个稳定的平衡点,那就错了。Lotka-Volterra 是两个微分公式,诞生在一个世纪之前。捕食者和猎物两者之间此消彼长的复杂关系,是两条上下震荡、互相追逐的曲线。

证明这个模型的经典案例,发生在北美密歇根大湖中的一个小岛,别名“狼岛”。这个小岛在上世纪之前还是个荒岛,先是游来了驼鹿,在一九五零年又从芝加哥动物园人工引入了狼。几番折腾之后,构成了一个几乎全封闭的生态小国,十多年观测下来的数据表明,狼和驼鹿之间的涨落关系,和模型非常匹配。

一只正在追逐驼鹿的狼

不幸的是,模型只工作了十几年。从1970年左右开始,两个族群大起大落,模型崩塌了,让人摸不着头脑。

突涨的一个点出现在上世纪末,岛上闪现了一个孤胆枭雄,外号“老灰”,体格硕大,性格残暴,很快成了岛上最大狼群的首领,没多久就占据了绝大部分江山。

老灰带领它的部队四处出击,围剿其他狼群。狼群之间的争斗极为残酷,把对手咬翻并不吃肉,把内脏叼咬一下完事,纯粹为杀而杀。

文中有一段描述老灰狼群在岸边围攻一只母狼,惊心动魄。那只母狼边逃边打,顽强抵抗。本来已经倒下,第二天居然被另一只孤狼救起,两只狼相伴为生,慢慢聚合起自己的小部队伏击反扑。可惜,两年不到,又被老灰狼群彻底歼灭。

“老灰”是狼群中的成杰思汗王子,慷慨撒种。很快,岛上的狼群后裔都携带了它的基因,频繁的近亲繁殖还使得狼群患上了严重的忧郁症……

至于“老灰”的身世,却一直是个谜。它死后好几年,通过DNA检测,才发现这是一匹来自北方的狼!乃是某年冬季千里跋涉,穿越冰封的湖面,从加拿大安大略省潜入狼岛。

击穿模型的永远不是模型本身,是边界假设。

那么,这一篇和“人类简史”有啥关系?

狼岛上的狼群,日复一日上演的正是“狩猎采集”的原始版。其部落之间的残酷争斗,毫无美感,只有血腥和不测。一万年前布须曼人的生活状态,拿今日狼岛之狼群做参考,要远比拿今日独居一偶成为保护对象的非洲小部队靠谱得多。

正因如此,我对赫拉利、斯科特和苏子蔓立论的可靠性,有着深度的怀疑。对现代文明的反思必须要有,但文青情怀浓重、在书斋里想当然地推断一下,不结实啊。

那么,问题来了,文明的发展到底应该如何定义?

历史学家杜兰特夫妇在“历史的教训”中,加州理工的物理学大佬Sean Carroll在“大图画”中,分别给出了一个度量标准:传承总量,或者(包括存活在内的)机会,是否增加。不管用哪个,关键字有三个:

- 宏观非个人,文明的进步全人类共有。

- 客观可度量,不是情绪化地感受。

- 看增量,不问终极目标。

被太阳绑架的地球,从来没有机会流浪,被麦地绑架的人类也是。但是人类文明却一直进行着不问目的只问前方的“流浪”。科学研究只是人类诸多活动的一种而已,但时时刻刻在边缘推进。每次读完《美国最佳科学自然年度文集》,都让人确凿无误地相信,文明,作为一个整体,结结实实地在进步。

“我自流浪,与卿何干?”

相关链接:

作者:张峥

编辑:袁圣艳

责编:李念

来源:微信公众号“BetterRead”、《知识分子》