昨天(5月21日),戴锦华在上师大主讲《复得的与复失的:历史与文化记忆》(景柯庆摄)

“她有着燃烧的热情,诗一样的语言,冷静理智的逻辑。” 5月21日,昨天,一个普通的周二下午,上师大的文苑楼人文讲坛又一次因为大咖的光临而水泄不通,上师大中文系教授薛毅这样形容远道而来的北京大学中文系教授戴锦华。戴锦华已经不是第一次来上师大了,她开玩笑地说:“这几年来上海都是来上师大,可见现在我们之间是有些亲缘关系的。”上个世纪80年代就开始执教生涯的她,不负自己“戴爷”的称号,风风火火、快言快语,从革命历史一路与同学们聊到《权力的游戏》大结局,还在开头提醒同学们“随时可以行使中国公民‘用脚投票’的权力”——如果听得不耐烦或是预期落空,随时可以站起来走人,既能保护自己的时间,又能提醒她进行话题的调整。”但显然大师就是大师,即使在北京同一题目的讲座已过去了半年,这场名为《复得的与复失的:历史与文化记忆》的讲座仍然吸引了大批校内外的师生,讲座持续了3个小时之久,不仅无人行使“用脚投票”的权力,还有很多“用手发言”的同学愿望没有得到满足。

活动开始前同学们排队请戴锦华签名(景柯庆摄)

1911、1919与1949:断裂的时间重新开始了

1949年11月20日,胡风一首长诗《时间开始了》,将进入新纪元后中国知识分子的“广大的幸福感”描写得淋漓尽致。对于戴锦华而言,时间似乎也是她回溯历史的关键词。几周之前她在西班牙做最后一次公共演讲的那一天,是西班牙时间5月3日,现在回想当时的行为她自嘲有点矫情:“当时我和他们说现在是西班牙时间的5月3日,但北京时间已经是5月4日了,在我工作的北京大学它是一个节日,既是我们的校庆,更重要的是2019年的5月4日是中国五四运动百年。”她说突然就有一种隐秘的自豪感,这种自豪感就是因为意识到自己所在的这个学校曾经参与了开启现代中国历史,这种关联感本身是有趣的。

长篇政治抒情诗《时间开始了》,包括《欢乐颂》《光荣赞》《青春曲》《安魂曲》(后改名为《英雄谱》)和《又一个欢乐颂》(后改名为《胜利颂》)五个乐章交响乐式的结构,为当代“颂歌”的代表作

虽然戴锦华也认为百年是人为赋予的意义,就好像去年是北大120周年校庆,在中国有“双甲子”的美好寓意;但值得注意的是,百年同样意味着一个世纪,而中国使用公元纪年法才不过百年出头罢了,也就是说,中国历史进入现代阶段也就是一百年前左右。

为什么是“左右”?戴锦华解释道,关于现代中国史的开启,其实我们有两个起点——1911年,辛亥革命从政治革命的角度开启了现代中国的篇章,它是中国从内部结束了“帝制”,完成了汉民族“驱除鞑虏,恢复中华”的主体性确立;而1919年五四新文化运动,则是从从世界的角度的确立了现代中国的主体性,我们不应该忽略“巴黎和会”,就像我们一定不会忽略十月革命的第一声炮响一样。戴锦华是更认可以五四新文化运动作为中国现代开端的,她强调五四新文化运动作为一场爱国进步的文化革命,可能其中至为关键的一个组成部分是白话文运动。白话文运动意义绝不在于“我手写我口”,因为中国自古有这样的叙事传统,如果要类比,它更像是西方的宗教改革,是一套全新的语言观念、思想体系、价值系统被创生的过程。

北京大学洪子诚老师刚受邀来上师大作《中国当代文学中的俄苏文学》讲座,又被请来现场听学生戴锦华的讲座(景柯庆摄)

作为戴爷的老师,北京大学中文系教授洪子诚即使对她侃侃而谈的影视作品毫不了解,也没有现场听众一样被花里胡哨的理论与概念套牢,他一针见血地问出核心问题,在中国现代的历史进程中,时间这个概念每每在特殊年代如1911、1919、1949、1979年被重新提及,背后有何深意?彼此又有什么区别?

虽然嘴上说着“不敢看老师,小腿肚子都在打颤”,戴锦华的回答却丝毫不含水分。她认为时间重新开始意味着对前历史的否定,也意味着新阶段的来临。1911年与1919年,意味着中国开始使用公元纪年,开始使用白话文,是中国产生了一套完全不同于之前帝制历史的思想体系的开始;1949年对应着毛泽东的“中国人民从此站起来了”,这句话她理解为是双关语,是中国和人民从此站起来了,意味着是中华人民共和国作为一个现代化民族国家、主权国家的开始;而1979年的宣布时间开始,则更多是结束了多年封闭自守的国内环境,中国开始主动进入世界的开始。这就是我们在中国现代进程中所得到的。

主体遗失的危机:中国现代进程源自于前现代历史的献祭

然而有得必有失。戴锦华指出,我们之所以认为五四、新文化运动的百年纪念如此重要,是因为在这百年间一代又一代人为了现代化进程,为了中国的民主,为了中国的进步,为了中国的富强,真的抛头颅,洒热血,才换来了今天“中国崛起”成为了被统计学支撑的、在中西方都毫无疑问、板上钉钉的事实。而在我们可以告慰英灵时,我们似乎终于形成了一种回顾的余裕,可以以不同的态度去回眸与讲述历史,然后得出一个令人惊异的基本事实——百年前,当我们尝试启动中国现代进程的时候,是交付了包括历史文化、价值系统、观念记忆在内的近乎全部前现代中国历史为代价的。

金观涛的《兴盛与危机:论中国社会超稳定结构》提出中国社会是一个超稳定系统的假说,并用这一套模式去解释中国社会、文化两千年来的宏观结构变迁及其基本特点

她选择了一个非常简单的例子——中国现代文学开启的奠基之作《狂人日记》,来描述与论证这样一个过程:

我翻开历史一查,这历史没有年代,歪歪斜斜的每页上都写着“仁义道德”四个字。我横竖睡不着,仔细看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是“吃人”!

这个经典文本向我们揭示两个启动现代中国历史与文化文化的时候的基本事实,一是我们把悠久漫长的前现代中国文化书写视为是没有年代的,而且是伪善的、重复的、喋喋不休的、空洞的能指;二是这段历史没有年代,因此就不是一个时间的过程,而是一个空间化的绝望的存在,这就是鲁迅的一个核心表述——没有门窗的铁屋子。1980年代,金观涛就将五四以来我们所献祭的前现代历史的规律概括为他最为著名的文本《兴盛与危机:论中国社会超稳定结构》,他认为中国的前现代历史始终呈现出一种可以无限复制与黏贴的超稳定结构,因此这种历史是非时间性的,现代历史才开始了时间性的进程。

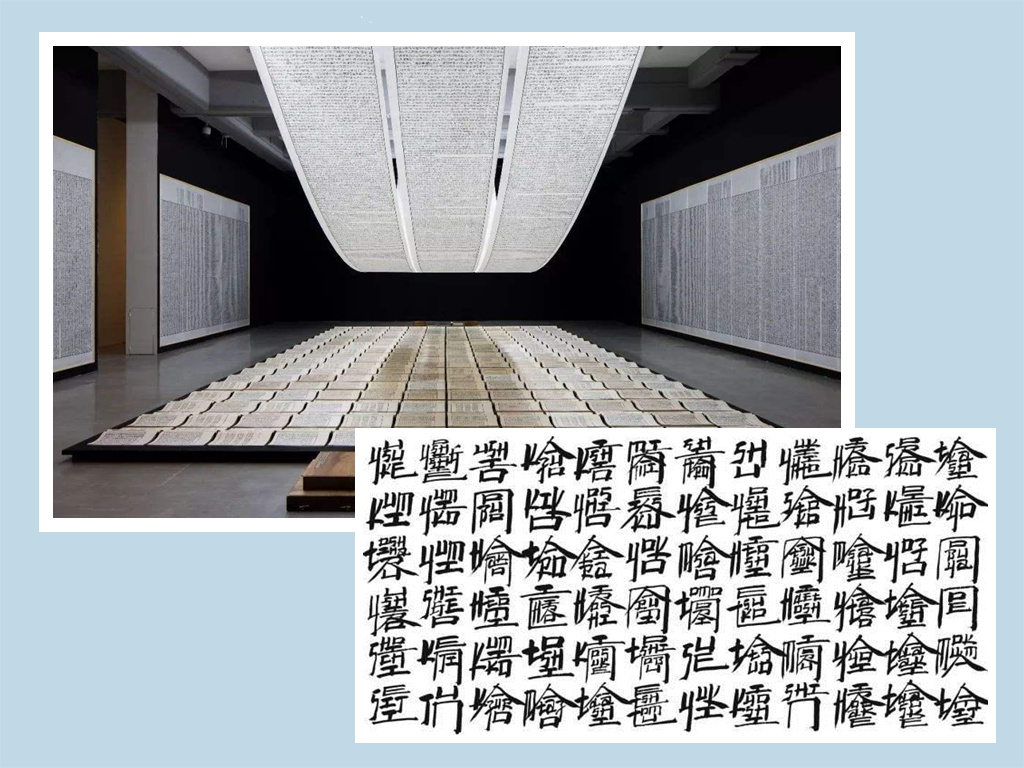

然而,戴锦华提醒我们,必须理解中国现代化进程与中国现代文化,本身是一种极端激进的姿态和一种极端决绝的姿态开启的,因为帝国主义的坚船利炮与铁血践踏,遭遇亡国灭种威胁的非西方国家的共同命运的警示,使我们必须如此。但这并不意味着,收获了中国崛起的胜利果实的中国人应该继续秉承这一献祭思路。所有历史的断裂只是历史学家与政治逻辑的一种修辞性描述,强硬地从行为层面割裂历史只会带来历史虚无主义。实际上,在中国现代性的建构背后主体中空的危机已然出现。“反帝反封建”的背后意味着在主体位置上既要对抗外来侵略,又要否认自我的历史存在,那么主体该走向何处?这一问题直到1980年代依然存在,徐冰的《天书》与电影《孩子王》里的造字背后都隐含着对中国文化主体表征的汉字的质疑。可以说,在政治经济层面上的“中国崛起”背后,我们需要警惕其背后文化主体的遗失危机。

徐冰在《天书》中自创了4000多个伪汉字并亲自刻制然后以活字印刷术的手法印出

江湖在何处?武侠小说创造了前现代历史想象的飞地

“我原来看到做当代文学研究的人就会心中感到惭愧,不敢与人家交锋,因为觉得中国电影自身没有达到像中国现当代文学一样的高度可以去讨论。”戴锦华分享了自己做研究的一段心路历程,“直到有一天,我终于获得了一种不同的观察角度:早期中国电影那些人和故事,那些稗官野史片和神怪武侠片,虽然相对于五四精神来说如此的滞后与保守,但却扮演着一个非常重要的角色——他们像一个浮桥一样的在尝试将前现代的生活经验在我们普通人的生活逻辑与文化想象中,在相当暴力性的现代社会、现代文化的建构过程当中,找到自己合适的位置镶嵌进去。”

但是另一方面,事实上清末民初的武侠小说和直到今天的武侠小说扮演的是一个充分的现代文明的角色,因为只有在武侠小说当中,个人的概念才得以形成,并在现代中国文化当中不断被呼唤。西方的现代人的概念源自于一个政治经济的暴力过程,工业革命暴力地造成农村社群的凋敝,然后使人们被迫离开从乡村,成为城市里的个人。但这对于中国这样一个拥有6000年稻米文化的宗族结构的国家而言,这是缺少参考价值的,更不论说新中国成立以后又进入了集体经济时期。而武侠小说却建立了一种在个体生命史的意义上来完成的个人成长的想象和个人成长的表述:往往是一个侠客主角如何学艺、如何完成任务、遇到了什么关口、获得了什么武林秘籍、然后打败了什么本不可战胜的敌人、遭遇了怎样的爱情……这一脉络上,它和西方的现代化进程当中所形成的关于个人生命的叙述,关于个人成长故事,关于这个个人生命所呈现出的时间的意义和生命的意义的表述对应了起来。

武侠小说与影视改编中知名角色图谱,数数看你认识几个?

由此,武侠小说完成了一种对前现代历史的掏空与填充,就像江湖是武侠小说的飞地一样,武侠小说本身也成为不可阻挡的现代历史进程中前现代历史想象偷渡的飞地。

在这里,戴锦华旁征博引了一个有趣的知识点:江湖最早不是一个修辞。在先秦,中国还是由一个个小公国、小王国组成,王国与王国的领地之间并不接壤,中间的这些空隙就被称为江湖。从此,江湖就成为那些不愿接受既有的形形色色的权力秩序的人们可以游走于生存的空间。

无物之阵与有实之墟:21世纪电影史背后的文化逻辑

2003年,在中国现代历史进程中是一个重要的转折点:中国国家博物馆在合并中国历史博物馆与中国革命博物馆的基础上,正式挂牌成立;十六大提出我党完成了从革命党向执政党的改变……这似乎意味着革命历史不再作为中国特别的历史,而是成为整个中国历史的一个组成部分。

而对于研究电影的戴锦华而言,2003年也是特别的一年。这一年标志着以《卧虎藏龙》为先导,《英雄》为主题的中国武侠电影,作为一种雅形式,负载着中国历史想象与历史困境走向世界。这也意味着中国前现代历史第一次获得了合法性,昭示着前现代历史即将回归。

从《英雄》到《一代宗师》,从《集结号》到《智取威虎山》,21世纪的中国电影背后似乎隐含着一种既定的表现逻辑——突出前现代历史,而掏空革命的现代历史,这似乎形成了一种复得与复失的回环

从电影现象来反思文化政治的现状,戴锦华用“无物之阵”与“有实之墟”两个词语来概括。前者源自鲁迅的《野草》中《这样的战士》里描写战士绝望和反抗绝望的战斗:“他走进无物之阵,所遇见的都对他一式点头。他知道这点头就是敌人的武器,是杀人不见血的武器,许多战士都在此灭亡,正如炮弹一般,使猛士无所用其力。……”对于开启现代中国的历史而言,一方面中国的历史文化、历史传统、社会结构所形成的一种巨大的束缚像是一场无物之阵,但当我们反观历史的时候,我们会发现对于鲁迅他们这一代人来说,对于五四的一代思想巨人来说,前现代历史从来都不是无物之阵,只是它的实存与合法性在献祭给现代中国革命的过程中被抹除了,“鲁迅”们为此是舍弃了私人的爱好、撕扯去积攒多年的才学、付出了极大的代价的。因此,在无物之阵之后,确实需要一场“复得”来弥合前现代与现代的残酷撕扯。

然而这场“复得”本身是存在问题的。戴锦华认为,历史是倾听历史的无声处,而现今的复得是重返帝王将相、才子佳人的舞台,不再是在无声处听到的那个被剥夺者的呻吟与私语。因此,她再造新词“有实之墟”来形容这样的复得,历史成为了资本市场里见证过去的肉眼可见的痕迹。她指出,现在中国对前现代中国历史的重新回收,并且促使前现代中国历史进入到文化生活,再度成为我们共享的文化表象、文化记忆甚至是消费品的背后,全部的助推力量都来自资本。

戴锦华以横店这样的影视基地为例,指出以资本再造历史,又以历史之名创造奇观贩售愉悦感而营利的电影行业的背后逻辑

在讲座的最后,戴锦华总结道,就如《权力的游戏》的烂尾一样,她所讨论的不仅是中国现代历史、现代文化所经历的特定过程,某种意义上,复得与复失也是后冷战世界所共享的一种文化困境与经历。那么,我们应该怎样重新建构中国历史?中国文化究竟会把我们引向何处?新技术革命会在重构过程中带来怎样的影响?甚至是未来的我们将如何重启现代的历史?……这些问题都是值得每一个人去思考的。

作者:夏佳丽

编辑:袁琭璐

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。