【导读】如何加强中国当代文学与世界的交流?9月15日,张炜将做客第137期文汇讲堂《心灵世界的多维解读》,中国社科院外国文学研究所所长陈众议、复旦大学中文系教授郜元宝、日本一桥大学大学院言语社会研究科教授坂井洋史、上海交通大学外语学院副院长彭青龙担任对话嘉宾。报名地址http://whclub.whb.cn/,详见文末相关链接。今刊发张炜人物访谈。

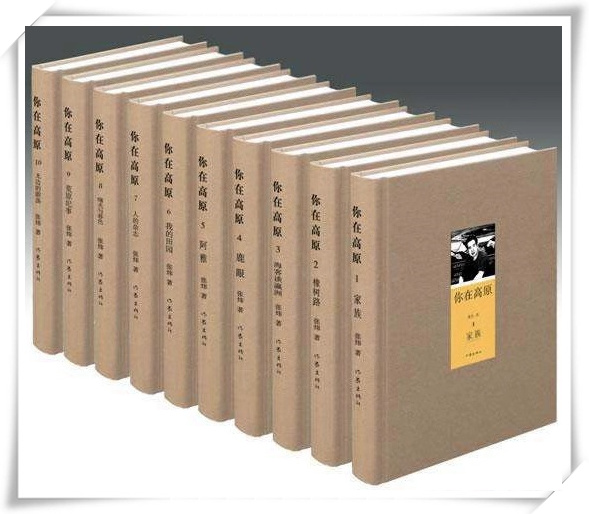

如果仅看作家张炜的文学履历,你就可以想象他的勤奋和辛苦:从1973年的小说《木头车》算起,写作已近50年,发表作品字数1800万字;2010年出版历时22年、450多万字的长篇小说《你在高原》;三年后又出版了20卷本、400多万字的散文随笔集;2014年出版了48卷本的《张炜文集》;2016年后出版长篇小说《独药师》《艾约堡秘史》、儿童文学作品《寻找鱼王》《兔子作家》等,这些新作好评不断,并获得中国优秀儿童文学奖、中国好书奖、中国出版政府奖、京东文学奖等众多奖项……

今年4月张炜应聘为北师大驻校作家时,莫言如此评价张炜:“勤奋的劳动者、深刻的思想者、执着的创新者”。在8月27日的访谈中,张炜谈到自己的写作:“我认为在网络时代,作家特别需要持守和安静,需要更加专注。”在交谈中,记者眼前出现2000年张炜在日本一桥大学演讲时曾做过的“自我描绘”——“我如果能像一个外人一样遥视自己,会看到这样一个图像:一个人身负行囊,跋涉在一片无边的莽野之上。对我来说,这是一次真正的奔赴和寻找,往前看正没有个终了……”

海边与山地的少年漫游

作家的经历常常对文学创作起着决定性作用。“海边与丛林的地理环境、少年时代的游走和阅读,影响了我的写作。”很多年后回望,生活在齐鲁大地上的张炜谈到了“齐文化”对自己的影响。

*海边童年的齐文化基因

张炜的童年在海边度过。胶东半岛北面临海的龙口市,春秋时期原是“东夷”莱子国;战国时期被并入齐国。在这里,近可观海浪涛涛,远可眺蓬莱仙岛。张炜作品中常常充溢着浓郁的海洋气息,这当然与他生活的自然环境有关。他说:“齐鲁文化是不同的,二者存在着很大的差异。”比如儒家文化不言“怪力乱神”,但齐文化正好相反,像蒲松龄的《聊斋志异》,就是诞生在半岛地区的谈狐说鬼的代表作。

张炜(摄于1988年)

因为出生在海边丛林,张炜自小与各种动物和植物相伴,与它们结成了对话的亲密伙伴。他的作品中一再写到儿时景物,如潺潺小溪,树上硕大的果子,闪着亮光的三棱草,又酸又甜的桑葚。还有老人们讲的故事:獾会挠痒逗人,让你一直笑死;狐狸会变美少女;黄鼠狼会附身;狼把双爪搭在人的肩上……这样诡谲的氛围,就产生于齐文化,它会默默地滋养并根植于心灵之中,影响到他的文字气息。

几千年来齐地都是中国方士的大本营。《史记·秦始皇本纪》记载的方士徐福,当年正是从齐地沿海出发,奉秦始皇之命,带着三千童男童女和五谷百工出海,前往三仙山,“止王不归”,成为千古之谜。张炜长期担任中国国际徐福文化交流协会会长,并主编了五卷本的《徐福文化集成》和《徐福辞典》。《你在高原》中的《海客谈瀛洲》卷,主要篇幅就是写了徐福出海的故事。长期与学者们一起工作,让他更加着迷于秦汉史、中国航海史、海外文化传播,以至于成为他的一项重要工作,并对齐文化有了更深入的理解。

张炜主编了五卷本的《徐福文化集成》和《徐福辞典》

*从海边到山地的漫游

初中毕业后,张炜从出生地的海边迁至栖霞。这里被称为“胶东屋脊”,是一片山地,与他所熟悉的海边丛林显然是两个世界。以栖霞为基地,他开始了长长的漫游:东到威海天尽头海角,南到胶洲湾,西到胶莱河。他的足迹遍及古齐国的腹地,大大拓宽了视野。

张炜谈到自己怎样走上文学之路,总要说到初中读书时的一位校长:“他是一位文学爱好者,在校创办了油印刊物《山花》。我写了许多植物和动物的故事,它们就发表在这份刊物上。这使我受到了很大的鼓励,于是就更加勤奋地阅读和写作了。”在半岛地区游荡期间,他一边打工一边学习写作,同时也在不断地寻找新的文学伙伴。这是一段艰辛而又幸福的岁月。他这样回忆当年:“我和文学伙伴们在一起,常常通宵诵读各自的作品,不知疲倦。”游荡中的各种经历、各种故事,也成为他后来取之不竭的文学养料。

这段漫游对于他一生的重要不言而喻。从喧哗而狐独的海边丛林到连绵不绝的山地,从荒野到闹市,风景一再地转换。山地与平原,城市与乡村,知识分子与体力劳动者,这一切复杂的交错与镶嵌,既构成了他写作的内容,也为他带来了持续而深刻的思考。

写了22年的长河小说《你在高原》,囊括了张炜的童年、少年、青年,以及后来更为复杂的经历与见闻,大致上可以视为一部行走之书、心灵之书。“中国人和西方人不一样,我们是一个农耕民族,更多的是定居田园,但长长的行走仍然是要发生的。既写田园,又写行走,这就是那部长卷的基本内容。”

2010年出版历时22年、450多万字的长篇小说《你在高原》

长期沉浸在经典阅读中

经典是常读常新的,一代人有一代人的理解,这是不断持续的一个过程。几十年来,对于中国传统经典的阅读,张炜未曾有过松懈,以至于成为不可或缺的日常功课。在二十多年的时间里,他先后出版了《也说李白与杜甫》《陶渊明的遗产》《<楚辞>笔记》《读<诗经>》等中国古典诗学专著。这是他与古人一次次长长的对话,也是他得以持续写作的重要滋养。他说:“能伴人类一直走向未来的渺远无测的,就是真正的永恒了。”

*从阅读西方小说到中国传统经典

张炜的大部分小说和散文看上去既十分“现代”,又令人感受到字里行间的中国经典气息。他从少年时期就有机会阅读中国古典小说及诗词,也不乏西方文学。在八十年代和九十年代初,翻译小说开始多起来,“那时我们这些写作者,差不多是出一本看一本。”1984到1985,张炜写出了长篇小说《古船》;1987到1988,他写出了长篇小说《九月寓言》。这两部现代小说,对于他的文学积累而言,显然是最为浓重的两笔。张炜在访谈中说:“西方的现代主义艺术中,仍然有古典主义的崇高感,这条文化与文学的河流一直流淌下来,没有中断。中国的现代主义在模仿和借鉴西方文学时,尤其应该注意到这一点。所以,优秀的中国当代文学既要是先锋的,又要是连接了本土经典传统的。”大概也就是从个意义上,张炜才会从上个世纪九十年代开始,在几十年的时间里持续沉浸在中国古典文学研究中。

在《读<诗经>》一书中,张炜从“兴”入手溯源了中国雅文化的源头:“‘兴’是一种生命状态,本质都是情绪的昂扬勃发,某种心情对他物的波及。论及自然的感奋和欣悦,远古时代的人远比现代人更有这种能力。那时候的生命没有被后来的技术和物质所挤压,这种天然性格使其具备一种单纯明了的本能,悲喜自由、率性而生。”这种阐述让人想起他童年的生活环境和经历。张炜在与陶渊明、屈原、李白、杜甫的四目相对中,感受到自然和生命的变与不变,感受到一种永恒的力量。

张炜先后出版了《也说李白与杜甫》《陶渊明的遗产》《<楚辞>笔记》《读<诗经>》等中国古典诗学专著

*一座现代书院的诞生

“如果留有一部长长的出航志,那么从第一页到最后一页,都必定连接着万松浦、开始于万松浦。”2001年,张炜与复旦、上大、山大等一群志同道合的朋友,共同商量创办了万松浦书院。他们认为中国传统书院很了不起,它的教学理念、它的恪守、它作出的巨大贡献应该得到传承和延续。

张炜强调了书院的三大要素:有相对固定和持守学术理想的主持人,这是书院的精神支柱;有独立的院产;有接待游学、讲学和藏书的功能。

书院最后选址在龙口北部荒凉的海边,在一条河的入海口不远处,几万亩松林之侧,于是就被称为“万松浦”:河的入海口为“浦”。张炜不认为自己有能力做古代书院那样的“山长”,但他认真而严格地遵循伟大的书院传统,在书院建立的近二十年时间里,不断提醒自己的这种恪守,并与朋友们一起做出了巨大的努力,做到不走形不虚度,终成为网络时代里一座屹立于风中的文化堡垒。

万松浦书院不仅藏书丰富,而且接受八面来风。近20年中,这里的文化活动从不间断,接待了大批海内外学者参与学术活动。2005年6月,在苏格兰,通过万松浦网站进行了中外诗人越洋对话,从午夜十二点的原定结束时间一直延续到凌晨两点,真是“难忘今宵”。书院还有自己的网站、书院简报,电子文化刊物《背影》,每个员工都是接待员、网管员、园林工人、菜农和书籍编辑。张炜在万松浦主讲了上百小时,主持了许多文化项目,辛苦而又充实,因为这是他的追求和理想。

内心笃定,不求虚名,从一点一滴做起。“只要方向对,速度不怕慢。”这是张炜对万松浦的叮嘱。他认为在网络时代,知识人要更加恪守对汉语言的敬重,要保持精神上的坚守,要朴实诚恳地工作。

万松浦书院

文学是一种语言艺术

每次写作,张炜都要全身心地投入。在他心中,这是一份心灵之业,必须极端专注,任何的虚荣和浮躁,都会毁掉手中的文字。

*翻译作品是另一个新生命

张炜对作品的翻译持十分谨慎的态度。他认为作为一种语言艺术的再现,有时候是极为困难的,甚至可以说是几乎不可能的。跨民族的交流是有意义的、重要的、令人愉快的,但却不像想象得那么容易。如果严苛起来,恐怕将有相当大一部分译作是需要废掉的。他对辛苦的译者存有极大的敬意,认为他们卓越的劳动有力地推动了中国当代文学。但同时也提醒自己:任何一位好的写作者,都会将母语表达视为神圣的、不可替代的工作;一个作家一旦产生了被其他地域的阅读所承认和赞赏的急躁心绪,就会陷入可悲的境地。写作是一种极其自尊的工作,他不会充许自己有迎和读者与市场的行为,并将此视为堕落的开始。也只有这种严格持守之下的文学交流,才是有意义的。在张炜看来,文学作品这座城堡只有语言这一个门,离开语言也就不可能进入。所以语言艺术的再现,决定着能否进入的根本问题。

在他看来,翻译作品至少有三个层次,或者说三种语言:一是原作家的语言,它是独一份的,并囊括了当地的民俗、方言,既连接过去又连接未来,是生长变化中的语言;二是功底深厚的译者的语言,他读懂原作品之后再化为本民族的语言表达出来,但和原作者的语言关系多大还要另讲;三是更高一级的翻译,译者既有国学功力,又深悟翻译对象的语言之妙,尽大程度上再现原作语言的神韵,这时译出的作品,相当于译者和原作者共同培育的另一个新的生命。

张炜认为:“一般来说翻译是无法让一种语言艺术全部或大部再现的,所以这是一种带有某种悲剧意味的工作。但它是必须进行的、极有意义的工作,我们都依赖它,并且都受益于它。”近年,他很少在讲课中进行外国文学作品的文本分析,因为它只有一扇语言的门,“如果我进入不了这座建筑的内部,怎么去探讨装修如何、内部结构如何?只在外边转了一圈,是不敢多言的。”

然而,张炜的作品尽管属于严谨的语言艺术的追求,却没有改变他作品对外翻译的频率。据统计,他的各类著作已经有近百个外文版本,涉及24个国家及语种,而且从1993年至今,一直持续不断。法语版的《古船》被选入法国高校课外阅读文选,近期还将有十余部外译本出版。“交流很正常,但急于‘走出去’就存在价值观问题”,张炜对记者直言不讳。他指出一个作家永远应该将自己的母语所呈现的语言艺术,放在整个创造的重心和中心。“脱离了母语环境的文学作品,就是全新的生命。作品在海外的影响大小,对这些认识,不能有一丝虚荣。通常那是无济于事的。”

《古船》有诸多海外译作版本

*心灵是一片丰饶的土地

2018年长篇小说《艾约堡秘史》出版以后,许多粉丝因张炜一句“一个素材要埋在心里15年左右”的说法,感到有些困惑,担心他下一部小说又要等好多年。张炜解释说:“心灵好比是一片丰饶的土地,它可以播下很多种子,哪个成熟了就收获哪个。不可能在十亩地里只栽种一棵玉米。现在虽然还没有一个成熟的,但种子早已播下了。不成熟,有时候也包括身体或心理上的准备还不充分。”

《你在高原》这颗种子从萌发到长大,经历了22年。一个人有多少22年?这需要漫长的劳动和坚持,需要意志力。当年张炜正值而立,励志要写一本大书:“在计划中,我把山东分成鲁南、鲁西等几块地方,胶东半岛是重点,每一座村庄和城镇,每一条河流和峡谷,我都要做详细的记录,记下山的海拔、河流的长度和宽度,还要记下当地重要的民间传说和民风民俗。”这个计划从上个世纪80年代后期开始实施,光是采访录音带就装了几大箱子。450万字的《你在高原》是当之无愧的“长河小说”。它要张炜在写作之前就完成严密的构思,规划十部内容,并给每个人物建立档案。“这种巨量的工作只能属于心灵,写的时候只一味沉浸其中,而不会想到迎和什么获得什么,那样是无法进行下去的。”

提及新的写作计划,他说有四个短篇小说,“萌芽了但还没有成熟,已经过了十多年,总想把它们写出来。”“写作者该怎么生活就怎么生活,当有了感悟,有了冲动和表达的欲望,就会伏案写出来,苏东坡的‘大江东去’,李白的‘床前明月光’,可能都是这样产生的……”

*人文工作者要笃定和清醒

在现代科技飞速发展的今天,张炜仍然不太用电脑,一直坚持手写。“刚写东西时,稿纸太少,所以就养成了一笔一画写字的习惯,不敢浪费”。他其实从很早就尝试过电脑写作,后来才觉得手写更好,所以就放弃了电脑,“现在上年纪了,觉得手写更舒服一些”。对于科技带来的便利,他始终保持警惕:“现在我们的许多问题往往出在速度上,速度越快,越是需要更高的判断力。”现代社会发生的“巨变”往往是相对容易的部分,比如电子科技之类;但文学艺术、道德,要进步就很难了。“既要看到高科技的长处,又要看到它的短处;看它作出多少贡献的同时,也要看它有隐含了多少危险;人文工作者要笃定和清醒,不能慌。”

“一篇小说一旦在心里萌芽,总要等到孕育成熟,才能动笔”

如今,除了去几所高校讲课外,张炜仍投入大量时间在书院的工作上,通常半天室内工作半天田野劳动。他对这种生活状态比较满意,认为是相对健康的。

“伊中情之信修兮,慕古人之间贞节。竦余身而顺止兮,遵墨绳而不跌。”1983年创作的小说《一潭清水》中,张炜描绘了一个心如泉水般澄澈的林中少年,这似乎也是他无意中对自己作为写者的笃定、执着、埋头工作的预言。自作品集中的第一篇小说至今,近五十年过去了,童年、少年、青年,一幕幕闪过,张炜的写作似乎仍有不竭的资源。愿这条生命的河流波澜壮阔,一直奔向远方。

(2019年8月27日采访,9月6日初稿,9日终稿)

相关链接:

作者:夏佳丽 李念

编辑:袁琭璐

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。