10月27日,上海图书馆“百年包豪斯”讲座专题第三场现场

为何仅仅存在了14年的包豪斯设计学院在百年之后依然对现代主义建筑产生深远影响?继贝聿铭活用该理念设计了香山饭店和苏州博物馆后,包豪斯风格又如何被中国建筑师延续在今天的中国建筑中,实践着绵延的中西碰撞、未竟的传统与现代的接续延展?日前,在上海图书馆举办的“纪念包豪斯设计学院百年系列活动”第三讲中,同济大学建筑与城市规划学院和东南大学建筑学院客座教授柳亦春,结合自己的实践分享了对于包豪斯“造与用”的理解——建筑以人的居所而存在,建筑就是为了人的生活,将包斯豪理念有序带入听众视野。

柳亦春,大舍建筑设计事务所主持建筑师、创始合伙人,同济大学建筑与城市规划学院和东南大学建筑学院客座教授

“即物性”与包豪斯的渊源

即物性是19世纪末20世纪初伴随着现代主义建筑出现的一个重要概念,也与包豪斯有着千丝万缕的联系。包豪斯设计学院在创立之初就秉承着“即物性”的建造理念,“即物性”是日文对于德文Sachlichkeit一词的翻译,“即物”就是对物自体的靠近,也就是探讨一个物究竟是什么东西,它的本质是什么。为使听众便于理解这一概念,柳亦春举例:“当我们看到各式各样的水壶,剥离掉所有外表多余的东西,它就是一个上小下大金属制造的东西,这就是水壶的‘本质’,这个剥离的过程就是‘即物’。当然,我们没有办法把一个事物所有外表的东西全部剥离掉,所以‘即物’是对物自体的接近,而不是抵达。”他解释,在建筑概念里,“即物”通常包含两层意思,一层就是要回到建筑的基本要素,比如建造,使用,空间等,注重对于居住来说最重要的东西,更加着眼于居住的舒适性。另一层是建筑和生活当中究竟什么是真的思辨,“即物”是一种态度,要求我们实事求是、直面现实,回归生活本质。“即物性”包含着建筑两个方面的现实性关照:在建造时,一方面,受制于建筑的功能、舒适、健康、技术可能;另一方面,指向建筑所处的环境、地点、氛围以及居住者的性格。

柳亦春介绍包豪斯与这一理念的瓜葛:“20世纪20年代德国绘画艺术领域掀起了‘新即物性’浪潮,即倡导艺术的现实性,反对表现主义,探讨形式与内容的关系。这一浪潮影响到了德国包豪斯时期的建筑理念。”第一次世界大战后,以哥特式建筑为代表的浪漫主义风格已经难以适应工业化城市生活的居住要求。英国率先开始对现代建筑进行反思,出现了一批简洁实用、极具先锋意识的现代建筑,例如威廉莫里斯的“红屋”(Red House)和英国的水晶宫。1904年,前德国驻伦敦大使馆建筑专员穆特修斯(Herman Muthesius)撰写《英国住宅》一书,将英国的现代建筑理念传入“意志制造联盟”,由此,德国建筑领域萌发了“即物性”这一概念。后来,这一概念由包豪斯第一任校长格罗皮乌斯(Walter Gropius)带入包豪斯的建筑设计及其教育之中,发展成为西方现代主义建筑的灵魂。包豪斯的经验对整个20世纪西方的消费观念、审美观念和产品形态的形成有很大的贡献。在21世纪的今天,包豪斯的理念早已遍布全球,正如包豪斯德绍基金会研究所所长雷吉纳·比特讷(Regina Bittner)评价——包豪斯已成为一种国际主义风格。

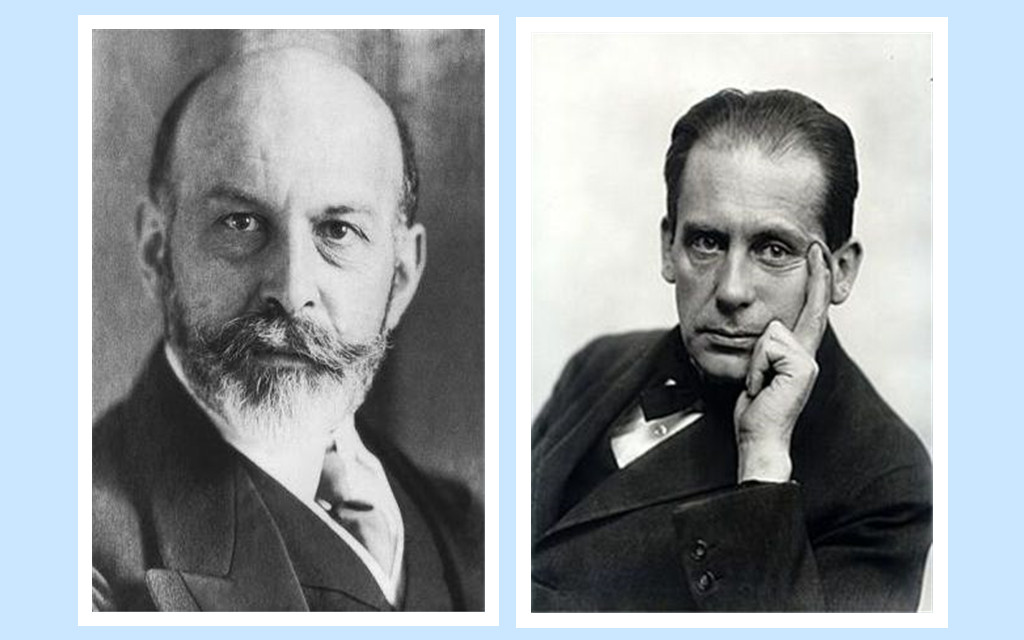

德意志制造联盟成员穆特休斯(Herman Muthesius,1861—1927,左);公立包豪斯(BAUHAUS)学校的创办人瓦尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius,1883-1969,右)

中国古建筑“至为简朴”的建造理念与包豪斯一脉相通

“其实,‘即物’这个词在汉语里很早就出现了,南宋朱熹讲‘即物穷理’就是这个意思,探究物背后的道理,是对于事物客观性的考察”,柳亦春认为中国古建筑中蕴含着“回归生活本质”的建造理念,这正是包豪斯现代主义建筑所追寻的“即物性”。

公元817年,中国文化中就有了“即物性”这个概念。白居易在《庐山草堂记》中描绘出中国古人对于如何盖一所好房子的理想图景:北面有一扇门,打开南北通风,缓解夏日暑热;南面开敞,把冬天的阳光接收进来;一根干净的木头支撑屋顶,墙面无需色彩粉饰;在庐山的美景中,我所想要的就是一所简单而舒适的房子。白居易在这部文学作品中所表达的就是对于建筑之“真”的向往,后来刘禹锡的《陋室铭》、王阳明的《何陋轩记》也传达着“即物性”的理念。柳亦春以同济大学冯纪忠教授1987年设计建造的何陋轩为例,这座位于上海方塔园的小榭以实物呈现了中国古代文学作品中建筑的“即物性”。

林徽因先生在与梁思成先生共同研究中国古建筑的过程中发现,外表一座中国式的建筑物可以明显地分为三大部分——台基、梁柱和屋顶,它们构成建筑最基本的要素。在这一点上,中国的古建筑与西方加勒比海远古人建造房屋的基本要素非常类似。这说明,无论在东方还是西方,人类对于建筑的构成有一个基本共识,就是建筑的本质是满足人的真实生活需要,这其中就蕴含着“即物性”理念。梁思成先生曾用“至为简朴”来评价1857年建成的佛光寺。柳亦春回忆其2018年设计建造的金山岭禅院的设计灵感就源于佛光寺,“佛光寺建造就是为了从大门里面看远处的山谷可以看到佛光显现的胜景,它要怎么用就怎么造。”而参观佛光寺的感受让柳亦春感慨“在金山岭上建一座禅堂,看着外面的长城景色冥想,是一件很美好的事情”。

梁思成与林徽因夫妇测量佛光寺。佛光寺大殿现为中国现存规模最大的唐代木构建筑,被建筑学家梁思成誉为“中国建筑第一瑰宝”。

勾连传统与现代,造适合现代中国人生活方式的理想居所

中国现代建筑对包豪斯的理解和接受经历了一个过程,包豪斯成为现代艺术教育和设计教育的显著信号是1980年代以后,随着第一批出国留学的海外学子把包豪斯的动态和消息传入中国,包豪斯的存在开始作为中国艺术教育、设计教育中的重要组成部分。当然,在更早的时候,20年代上海就有了很多现代主义风格的建筑,50年代的同济大学文远楼,更是包豪斯风格在远东的典型影响,80年代,贝聿铭先生的香山饭店则可算是更近的当代案例。

柳亦春的建筑理念也体现着包豪斯与中国文化碰撞的结果,他表达自己的建筑理念时说“我想在对传统理解的基础上,做具有当代特征的建筑。”勾连传统与现代,接轨国际性与地方性,中国当代建筑师们试图在文化的碰撞中建造适合现代中国人生活方式的理想居所。对于中国传统文化与当代中国建筑的看法,柳亦春认为,传统并不是一成不变的,在了解的基础上,可以分辨哪些传统是现世的,哪些是能适应当下的,哪些是需要摒弃的。“我们并不想重复过去,我们可以用铝这样的当代材料去表达很传统的感觉,可以利用今天现有的条件,去进行全新的创造。我想,若干年后,这些有价值的创造与出自个体的人文关怀也会变成新的传统吧。”

做质朴的建筑,龙美术馆西岸馆设计从房间回归到“墙”

谈及与包豪斯的关联,早在1990年代同济大学学习建筑教育期间,柳亦春就与包豪斯结下了缘分。他回忆,“同济大学的文远楼与包豪斯的校舍如出一格,被称为远东第一座受到包豪斯影风格影响的建筑,当时我经常到文远楼上课。”同济大学基于包豪斯的现代设计教育在他心里埋下现代主义风格建筑的种子。此外,柳亦春的大舍建筑事务所也与包豪斯有渊源。1993年,柳先生的建筑事务所成立时还没有后来“大舍”这个中文名字,而是借用德语词根创造了“Deshaus”这个英文名,其灵感就来源于包豪斯设计学院的德文名字“Bauhaus”。

柳亦春坦言,他与包豪斯最为重要的关联可能还是他的设计作品同样深受“即物性”理念的影响。他所设计的龙美术馆西岸馆就像一次中国现代建筑与包豪斯的对话,这所建筑的设计理念源于他对当代美术馆本质的思考,“当代的美术馆不再是宫廷贵族家中的一个房间,而是具有公共性与开放性的空间。美术馆最大的需求是展览,是需要一堵墙,而不是一个房间,我们把设计概念从房间回归到更基本的要素‘墙’。”墙面是一个美术馆的本质,因而,建造美术馆时应首先考虑如何建一面适合艺术家展览的墙,而非房子是否好看,这样的建造理念正体现了包豪斯所倡导的“即物性”。在设计龙美术馆的墙面时,柳亦春利用建筑原址地下车库的柱子,设计了伞形结构墙面,使得展览空间简洁而实用。同时,新的伞形墙面与原址煤漏斗的工业遗物由形成了一种质朴的对应,使得美术馆具有了“质与野”(Simplicity)的特征。艺术家在具有原始感的空间中能够更为直接地调动自我,发挥更大的可能性。对于龙美术馆的创作,柳亦春感言,“怎么用怎么造,这是一种简单性或质朴性。我们在论语里面有一句话,“质胜文则野”,质朴胜过雕饰具有某种野性的魅力,‘野’在中国传统里面是被颂扬的文化,今天我们建筑也应该做这样质朴的建筑。”

同济大学文远楼(左)仿造包豪斯校舍(右)建造

坐落于黄浦江畔的龙美术馆(西岸馆),以伞形墙面构成艺术展览空间

建筑最终的目的是人的生活,要盖一个什么样的房子来满足人们新生活的需求?对于居住功能的需求是包豪斯时期现代主义建筑大师最为关注的问题,因此,盖房子不应该只是看房子里面的空间,应当先观察人类生活的新动向,去思考今天人们生活的变化如何反应在建筑空间里面。包豪斯诞生于100年前,仅仅存在了14年,但对于今天的中国与世界来说,它所留下最为珍贵的遗产或许就是引领建筑师与居住者们不断思考和探索建筑与生活的关系。

相关链接:

作者:刘梦慈

照片:主办方提供

编辑:刘梦慈 袁琭璐

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。