卡罗尔镜头中的爱丽丝。(均资料照片)

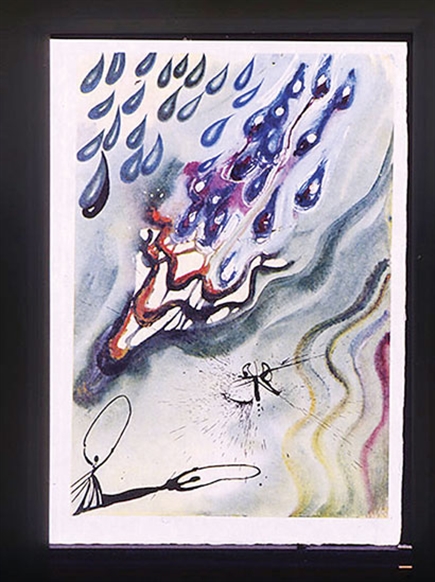

达利为《爱丽丝漫游仙境》画的插图。

迪士尼动画《爱丽丝漫游仙境》。

迪士尼动画《爱丽丝漫游仙境》。

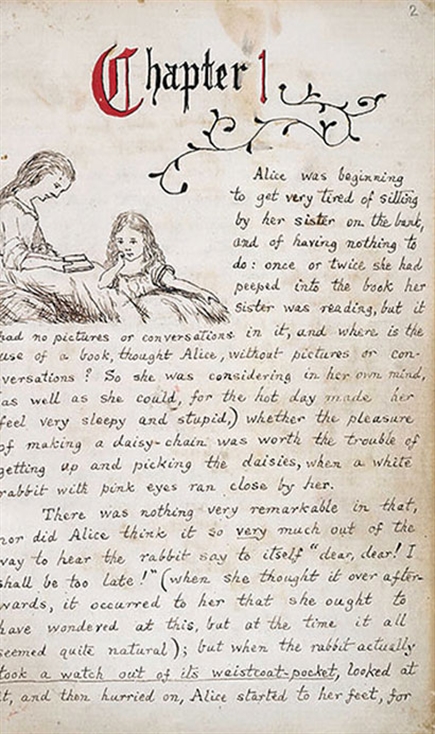

150年前,牛津教授刘易斯·卡罗尔把《爱丽丝漫游仙境》送给他生活中的爱丽丝·利戴尔,这个故事始于1862年一次夏日午后的划船郊游,利戴尔家的姑娘要求卡罗尔给讲个故事,于是他们一路玩耍,他一边即兴地编故事。在他讲述中展开的仙境,是一片孩童想象力的操练场,他是讲故事的人,但故事内外的两个爱丽丝才是真正的领路人,带着他回到失落的纯真年代。

《爱丽丝漫游仙境》并没有展开一段忘年交情的传奇,相反,它标记着一段友谊的凋落,等到小说正式出版时,卡罗尔和利戴尔一家已经很少往来。卡罗尔远远地看着小姑娘长成少女,他在日记里写下:“她好像进入一种尴尬、别扭的状态。”爱丽丝进入青春期,时光带走卡罗尔的小女孩,他心中“理想之美的结晶”从此消散。

卡罗尔借助写作留住了童年的爱丽丝,在他用幻想创造的文字世界里,时间缓慢得近乎停滞,6年后他发表《爱丽丝镜中奇遇》,故事里的时间距离《漫游仙境》只过了6个月。若干年后,两部《爱丽丝》成了英国文学中被引用最多的经典,仅次于莎士比亚的作品。后人的反复演绎成了多重折射的镜面,卡罗尔和他的写作变成镜厅里影子重叠的谜中之谜。只有和他同时代的女作家弗吉尼亚·伍尔芙最早窥破了他和他的小女伴的秘密:“童年,是他人生不能逾越的障碍。他的《爱丽丝》不是写给孩子的,他要求我们这些成年人变成孩子。”兔子洞里和镜子那一边的世界,是仙境,也是失乐园;它诱人,也危机四伏。门是敞开的,但只有带着孩子的心智状态才有可能进去。

他把故事献给她,牛津的流言蜚语

《爱丽丝漫游仙境》的结尾,重新“长大”的爱丽丝在法庭上抓起红心女王的士兵们,很彪悍地说:“你们只是一些扑克牌。”然后她的梦醒了。对卡罗尔而言,写作《爱丽丝》的过程本身就是一场梦和梦碎的伤情戏码。

卡罗尔原名查尔斯·路特维奇·道奇森,是一个神职人员家里的长子,有7个妹妹。患有严重口吃的他,却很擅长逗妹妹们开心,他给她们讲笑话、编故事、猜谜、排舞台剧,他身兼经理人、制作人、作者、导演和演员数个职务。到19岁,他听从父亲建议,进入牛津大学基督教堂学院,并且在那里呆了后半辈子。伍尔芙认为,这个“好哥哥”患有终身不愈的童年综合征,在他心里,逝去的童年是和现实共存的平行世界,他的内心深处是一座与童年想象有关的纯真博物馆。据他本人说,他一生的四分之三时间是和小孩一起消磨的。但他一生未婚,也没有孩子。

出于对凝固时间的渴望,这个年轻的牛津学者飞快地爱上了摄影术。维多利亚时代的摄影技术远未普及,民间少有照相馆,冲印服务更是没有。做一个摄影师,须得同时是一个药剂师,自己配制显影药水,承担全部暗房工作,更要有深山里修道士的耐心。摄影术帮助卡罗尔进入了伦敦的艺术圈,当时“后拉斐尔派”的几个主要画家都曾做过他的摄影模特。但他主要的兴趣在于拍摄孩子,尤其是小女孩,他对童年的信仰寄托在进入青春期前的女童身上,他在临死前的一篇日记里写到:“12岁的女孩是我心中美的理想和典范。”

他并不是一个有才华的摄影师,留下的照片大部分是泯然众人的家常肖像,除了他对爱丽丝·利戴尔偏执的凝视,其它乏善可陈。利戴尔是和他同个学院的学监,有个强势的太太和三个闺女,她们是卡罗尔心中最理想的模特。其中他最喜欢爱丽丝,一个黑发、大眼睛、脾气急躁的小姑娘,如果不是为了听他讲故事,大部分时候她没耐心坐在他镜头前。她母亲用时髦的童装把她打扮得像个华丽的玩偶,卡罗尔却拍下她光着的脚,或者让她穿素白的棉裙,看上去不在意地露出肩膀和腿,当他拍下那张照片时,他的凝视里是混沌的爱,还是禁忌的欲?好在卡罗尔那个时代,弗洛伊德学说还没有横行学界,也没有二流的心理分析学者用八卦的笔法写学术论文。

也只有牛津的高墙默许且容忍卡罗尔的“怪异”,他是个180厘米的高个子,举止柔弱,写信时落款用紫色墨水,有些男生私底下称呼他们的这位教授是“路易莎·卡洛琳公主”(维多利亚女王的四女儿)。比较善意的揣测认为,卡罗尔内心是个羞涩的少女,他对待小女孩的态度更接近于姐妹之间的友好,而非龌龊的“恋童”。

但在爱丽丝6岁到10岁的4年里,卡罗尔和她走得太近,成了牛津的谈资。1862年夏天,卡罗尔陪伴爱丽丝划船郊游回来后,答应姑娘的要求,把他在路上即兴讲的故事写下来。当时关于他们的流言蜚语流窜在学院的街巷,甚至有传言称:卡罗尔向利戴尔夫妇提亲,结果被彪悍的利戴尔太太断然拒绝。仍然享受着爱丽丝陪伴的卡罗尔并不能预见到,他们的关系已经进入倒计时。一年后的夏天,一次寻常的划船旅行后,卡罗尔在日记里语焉不详地写道:“这是一次愉快的远足,我们一起做了一个愉快的决定。”而就在这之后,利戴尔太太愤怒地中断了女孩子们和卡罗尔的交往。卡罗尔在日记里应该记录了这桩“绝交风波”,但从他留下的手稿来看,是他自己把这部分的内容撕掉了。6个月后,卡罗尔在圣诞聚会上看到了利戴尔母女,他在日记里写下:“她们远远地避开我,冷冷的,过去的整个学期她们就是这样对我的。”很多年后,爱丽丝嫁人,多年后卡罗尔病逝。曾做过英国首相的索尔斯里伯爵在垂暮之年偶然说起:“因为被利戴尔太太和爱丽丝拒之门外,道奇森一度陷入半疯的状态。”

1865年,卡罗尔在初版的《爱丽丝漫游仙境》扉页上写下:致爱丽丝。可是他内心明白,生活中的爱丽丝已不是3年前在泰晤士游船上要求听故事的爱丽丝。他们的关系在冷淡的礼貌中僵持下去,那些去乡间远足、在花园里拍照的欢乐时光再也没有重现。

在爱丽丝18岁那年,卡罗尔为她拍过一张照片,她身穿华服,冰凉的倦怠和冷酷的麻木覆盖着这个正当年华的女子,她甚至懒得抬头看一眼镜头后的他。那几年,她差点嫁入王室,维多利亚女王的孙子、爱德华七世的儿子利奥泼德在牛津求学,热情似火地追求她,却不知道因为哪边家里的原因,这桩事先张扬的恋爱事件不了了之。然后她的婚事耽搁许久,直到28岁,她嫁给了一个得体但无趣的贵族,移居伦敦。就在她出嫁的这年,卡罗尔决定放弃摄影,他的余生再也没摸过相机。而晚年的爱丽丝听说了美国人对《爱丽丝漫游仙境》的热情后,给儿子的一封信里写到:“其实我早就烦透了做爱丽丝。”

“这不是写给孩子的书,他要求我们变成孩子”

回到《爱丽丝漫游仙境》的开头,爱丽丝在河边发现兔子洞,然后直直地掉下去,一直往下,“不知道有多深了,快到地心了吧……”卡罗尔讲述的童话,不像肯尼斯·格雷厄姆写《杨柳风》,让一群动物主角置身英格兰东南部的乡间生活。他不是创造一个幻想的世界,而是让现实和幻想互相渗透,爱丽丝在很含糊的状态下(其实她看到兔子的一刹那已经在梦里),进入一个搅合了梦的狂想、潜意识的恐惧和被现实渗透的奇境。

这个开头,在当时仍然是很时髦的。在维多利亚时代,没有比“地下”更热闹的文学世界。那个年代的流行文学热衷的是举着油灯火的盗墓小说,活人进入死亡的领地。正在兴起的科幻文学也给了卡罗尔一些启发,凡尔纳的《地心游记》就诞生在那一时期。这些当然是和蒸汽朋克时代的工业发展联系在一起的,1862年,世界上的第一条地铁在伦敦通车,技术的导火索引爆想象力,突然之间人们意识到,脚下的大地只是覆盖地球球体的一层薄膜,圆球内部成为孳生故事和传奇的巨大场域。人们在阳光下生活,梦想的势能在地底的黑暗中积蓄,文艺的地铁远比生活的地铁更野蛮飞驰。卡罗尔在1864年完成《爱丽丝》的初稿时,手稿上,他写下的名字是《爱丽丝的地下漫游》。

当然,卡罗尔最关心的肯定不是通俗的大众趣味,他所受的影响更多来自但丁的《神曲》,爱丽丝跌跌撞撞的仙境之旅,经历毛毛虫的指点,柴郡猫的相助,以及疯帽子的陪护,就像但丁在维吉尔的护佑下,穿越地狱和炼狱。小说正式出版时,卡罗尔把书名里的“地下”改成了“仙境”,后来这个名字太出名,以至于人们完全忘记了初稿,并且放弃追究这一笔改动里的深意。“仙境”是一个属于浪漫主义文学的概念,这个词很多次地出现在席勒的诗歌里。德国浪漫派的诗人和作家把“仙境”定义成一个有无限可能的国度,但这个国度只能在想象中成立。这番想法和表述同样吸引了英国和美国的作家们,他们相信生活中所有不能诉诸于理性的东西,都将归于幻想和奇迹的“仙境”。

卡罗尔受到的最直观的影响,则来自他同事帕尔格雷夫发表的《牧歌诗集》,这个今天鲜为人知的诗人,当时在牛津声名鼎盛,他的诗基本以孩子为主题,他认为孩子触动了写作的魔力,他们的童真释放了他的想象力:“当我看到他们眼中的仙境/我又一次变成孩子。”他在诗里也很直白赤裸地描写了女孩子们“掉落的袜筒”“光洁的脚腕”“花瓣似的长裙”。这些诗或多或少地触动过卡罗尔,但直到爱丽丝占据了他在学术之外的生活,他们郊游、划船、分享故事,她成了“仙境”的召唤者,决定性地打开了他重回纯真年代的大门。

他在写给她的故事里,投入了他过往的经历。爱丽丝从踏入兔子洞的一刻开始,她看到的书架和果酱,她邂逅的蜥蜴和睡鼠,那只总是在看时间的兔子,还有没完没了的下午茶会,这些并不是爱丽丝·利戴尔的生活细节,它们是卡罗尔童年往事的吉光片羽。他的记忆碎片和幼年虎头蛇尾写作中遗漏的角色们,在爱丽丝的仙境重新获取了彪悍顽强的生命力。这个世界里有不能幸免的凶残和暴力,有不被理解的委屈,比如红心骑士被冤枉“偷吃曲奇”时,红心女王嚣张地叫喊着:“不许解释,先审判。砍他的头。”但爱丽丝误入的这片仙境,终究是卡罗尔失落许久后,借助想象和文字重寻的天堂。

没有谁的评价比伍尔芙更准确:“《爱丽丝漫游仙境》不是写给孩子的,他要我们重新变成孩子。”

文汇报记者 柳青