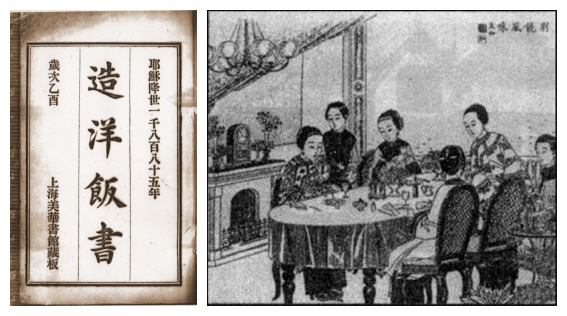

▲《造洋饭书》1909年上海出版,《米其林指南》2016年9月上海发布 图/沈嘉禄

王安忆早年有一个中篇小说《本次列车终点》,写知青回沪后,在这个生于斯长于斯的大城市里重建生活的尴尬状态。有一个细节我难以忘怀:几个上海知青看到火车进站了,就情不自禁跳起来:到家后就去红房子吃西餐!

吃西餐,似乎是“生活在上海”的一个象征。

▲吃西餐成为当时时髦女性的生活方式

北京、天津、广州、青岛、大连、宁波等城市都有西餐馆,但没听说游客到那里专门要吃一顿西餐的。但上海不一样,据我所知,有不少外地客人到上海,事先已将吃顿西餐列入旅游计划之一。有一年法国总统萨科齐到上海访问,也专程去外滩十八号顶层的法国餐厅捧个场。

也许,西餐之于上海,是西方文化进入的开始,也是本土文化惊奇而趋新地接纳外来文化的成功案例。

我在小时候曾看到一本连环画,里面说到鸦片战争后英国人到上海开洋行,但找来中国厨师给他们做饭,中国厨师也会烤面包。小刀会起义时,中国厨师与洋人闹别扭,一气之下走人,洋大人只得自己开伙仓,结果烤出来的面包像焦炭一样黑。

▲中国最早的西餐烹饪书《造洋饭书》,图右为晚清的上海妇女在吃西餐

后来一直要到1909年,也就是光绪元年的时候,上海美国基督教会出版社出版了一本《造洋饭书》,这是基督教会为适应外国传教士和商人吃西餐的需要、或者培养家厨而编写的一本书,薄薄的一本小册子,阅读对象为中国人。1980年代,我买到了由中国商业出版社重印的这本小册子,由此想象西餐登陆上海时的情景。书中的译名也相当搞笑,比如将“小苏打”译作“所达”,“咖啡”译作“磕肥”等等。但我认为最为有效的是教中国人如何定期清扫厨房,如何将厨房用具摆放到位、使用方便,如何养成饮食卫生的习惯。

书中还透露:像双葡萄饼、姜饼、布丁、奶皮糕、苹果攀、酸冻奶蛋糕、巧克力、大西米、华盛顿糕等经常出现在洋人的餐桌上。

▲巧克力姜饼人(左图)、布丁等点心20世纪初经常出现在餐桌上

后来我了解到,面包比西餐更早进入中国。具体时间不可考,但有关史书透露:在明朝万历年间,意大利传教士利玛窦最先将面包的制作方法引入我国沿海城市。在上海,徐光启在“顺带便”引进西方风味方面立下了功劳,他在把意大利传教士郭居静等人引入上海时,就同时引进了西菜,当时叫作“番菜”。中国人一直自以为是世界中心,将别的国家都说成“番邦”。

开埠后的上海,于1882年由中国人开创了第一家西菜馆,叫作“海天春番菜馆”。但新民晚报有一次在“海上珍档”专版中以西餐为题展开回忆,作者薛理勇考证上海第一家西餐馆应是亨白花园。他还写道:“清人宜寰在1868年的日记(后汇编为《初使泰西记》出版)中记叙:‘再至徐家汇,畅游外国花园(即亨白花园),吃香饼(香槟)酒,极沁心脾。’王锡麟1879年写的《北行日记》中也记叙:‘乘马车游徐家汇,在黄浦之东(应作北——薛注),洋楼数间,花木缤纷,铺设精洁,外国酒馆也。有洋人携二洋妇在处宴娶。园丁不令入,云来饮外国酒者,始含笑入。入座,洋酒数十种,菜蔬十余味,别有风致。’”

薛理勇还考证出亨白花园就在华山路戏剧学院后门。一百多年过去,花园早就灰飞烟灭了。

▲清后期外国人摄在上海张园救灾义卖会的草坪露天晚餐

薛理勇是地方志专家,对吴地一带的民俗也相当熟稔,我当然相信他的话。至于上述的“海天春”,他也在文章中提及,考证出是一个曾经在外轮上当厨师的广东人在福州路上开的,“它竟成了上海出现的第一家番菜馆”。薛理勇用了“竟”字,看来是含有嘲讽之意的。但“第一家由中国人开创的西餐馆”或许是它的历史意义所在。我跟薛先生都不是那个时代的人,“引经据典”均为二手信息。

▲图左为清刻本,图右为书内清末民初的石印画

有一本书为我们留下了一些文字信息。这是葛元煦在光绪二年(1876年)撰写的《沪游杂记》。作者在上海居住了十五年,对开埠后的大都市留心观察、客观记述。他的这本书涉及上海的行政机构、市政建设以及商肆货物、交通工具、地方物业等,被史学家认为史料价值颇高。我在书中翻到几则关于饮食方面的记述,虽然简略,却也为后人的想象留出了足够的空间。其中写到《外国酒店》:“外国酒店多在法租界。礼拜六午后、礼拜日西人沽饮,名目贵贱不一。或洋银三枚一瓶,或洋银一枚三银。店中如波斯藏,陈设晶莹,洋妇当炉,仿佛文君嗣响,亦西人取乐之一端云。”紧接着还写到《外国菜馆》:“外国菜馆为西人宴会之所,开设外虹口等处,抛球打牌皆可随意为之。大餐必集数人,先期预定,每人洋银三枚。便食随时,不拘人数,每人洋银一枚。酒价皆另给。大餐食品多取专味,以烧羊肉、各色点心为佳,华人间亦往食焉。”最后一句说明外国菜馆并非老外的会所或俱乐部,高等华人也可尝鼎一脔。

就在葛元煦《沪游杂记》出版后不久的上世纪初,上海先后出现了一品香、一家春、一江春、万年春、品芳楼、惠尔康、岭南楼、醉和春等二十几家西菜馆。这些番菜馆大都集中在福州路上。

▲上海的西餐馆 图/沈嘉禄

不过上海的西菜一开始就实施本土化的战略,与所在国的本味有很大的不同,为的是吸引高等华人的消费,专程跑来吃一顿西餐的外国人还是少数。上海人的食客认为“肴馔但从火上烤熟,牛羊鸡鸭非酸即腥膻”,所以,聪明的厨师将爆、炖、烩、焗、熏等中国烹饪方法引入西餐,但餐具及就餐方式还保留典雅的西洋礼仪。再后来,“吐司”、“色拉”等词汇也流播民间,五方杂处的上海滩,成功地接纳并改良了远道而来的西餐。

▲蔬菜色拉放在吐司上

包天笑在他的《钏影楼回忆录》中有一篇《儿童时代的上海》,是他对晚清年间上海的印象记,其中写道:“这时以内地到上海来游玩的人,有两件事必须做到,是吃大菜和坐马车。”吴友如的《点石斋画报》中也有一幅题为“别饶风味”的画,画面中四五个盛妆女子在津津有味地吃大菜。

不过,上海人在实施西菜本土化战略的时候,情不自禁地嫁接了中国文化中的一些糟粕。大声喧哗倒在其次,更有甚者,在由本地人经营的西菜馆里居然可以抽大烟、叫妓局,与旧式酒楼并无二致。这种情景,在李伯元写的晚清官场小说《文明小史》中就有所披露。小说中写道姚老夫子走进一家位于三马路的番菜馆,“他上楼到楼梯口,问了一个西崽,才找到胡中立请客的四号房间。房里有席面,不家烟榻,躺在烟榻抽鸦片的,有老夫子式的人物,也有毡衣毡裤穿皮鞋剪短发的外国打扮的人物。”

▲上海旧时菜馆

还有一个故事,是老一辈作家告诉我的,黄炎培早年参加反清革命,遭到官府通缉,就跑到上海来办职业教育社,曾与商界中大人物颇多来往。有一天,黄炎培被朋友请到一家西菜馆里用餐,这家西菜馆就可以召妓侑饮的。黄炎培自己不叫局,但不能禁止朋友叫局。想不到召来的几个妓女中,有一个是黄炎培在城东女学校教书时见过的女学生,那场面是颇为窘迫。后来黄炎培知道,这个女学生还是上海当时花界鼎鼎大名的小四金刚之一的金小宝。

我叔父是住在福州路上的,小时候逢年过节我随父母走亲戚,叔父家是少不了的,叔父引我到阳台上,指着马路对面的一座宝塔说:“好白相吧?这里还有一座宝塔。告诉你,这里在旧社会都是有钱人来白相的,西餐馆真多!外国人和报馆里的人进进出出。戏馆也很多,酒馆也不少,还有……”他突然意识到不对,及时刹住话头。

直到二十年后,我才听出他没有说出来的话,他指的是会乐里——少儿不宜。

▲诱人的菜品 图/沈嘉禄

福州路山东路口的这座宝塔,在文革中被削去了每层六只角上的飞檐,就像公鸡被拔去了羽毛,这是红卫兵大破四旧的功绩。后来有关方面干脆拆了盖新楼。

上世纪二三十年代,在上海的日侨日渐增多,在虹口一带集聚了三十万之众的日本人,故而被称为“小横滨”。日本人在上海,除了开设大量日本料理店,还有西菜馆。据日本人在二十年代编写的《上海一览》一书中记载,在乍浦路、吴淞路、北四川路一带就在好几家洋食屋(即日本人经营的西菜馆)。店名也打上了日本文化的烙印,比如滨屋酒家、宝亭、开明轩、黑头巾、昭和轩等。

*本文系文汇独家稿件。未经授权,严禁转载|图片除署名外来源于网络