9月21日是犹太新年,在上海的犹太人依照传统,聚集在上海犹太难民纪念馆举行仪式庆祝新年的到来。与此同时,来自荷兰的安妮之家正在纪念馆的三楼进行巡展。纪念馆就在这个不算太热闹的气氛当中迎来了自己的第十个年头。

现在的上海犹太难民纪念馆,与十年前相比,已经发生了天翻地覆的变化。建馆之初,这里一件史料也没有,只有寥寥几块展板讲述着犹太人在上海的故事。缺乏史料,就无法证明那段历史的真实性。此外,当时馆长陈俭还在思考另一个问题,纪念馆的英文名字究竟该翻译成memorialhall(纪念馆)还是museum(博物馆)。最早的一批参观者中有一位犹太老人给他出了主意:“你要相信我这个80多岁老太太的智慧。在英文中,纪念馆不是纪念死者就是纪念灾难的。但是在这里我完全感受不到这种氛围,在这里我有一种温暖的感觉。”于是,在她的建议下,纪念馆被翻译成了museum。既然被称作博物馆,陈列史料就更有必要了。因此,陈俭踏上了史料收集之旅。

然而,当时距离欧洲犹太难民为了逃离纳粹迫害初抵上海已经过去了约70年。能够反映犹太难民在上海生活的史料已经所剩无几,大多数有价值的史料都被位于柏林、耶路撒冷、华盛顿等世界上比较有影响力的犹太人纪念馆收藏保管。一些犹太难民手上还保留着部分史料,但这些东西往往对难民本人意义非凡,不愿意交到其他人的手中。

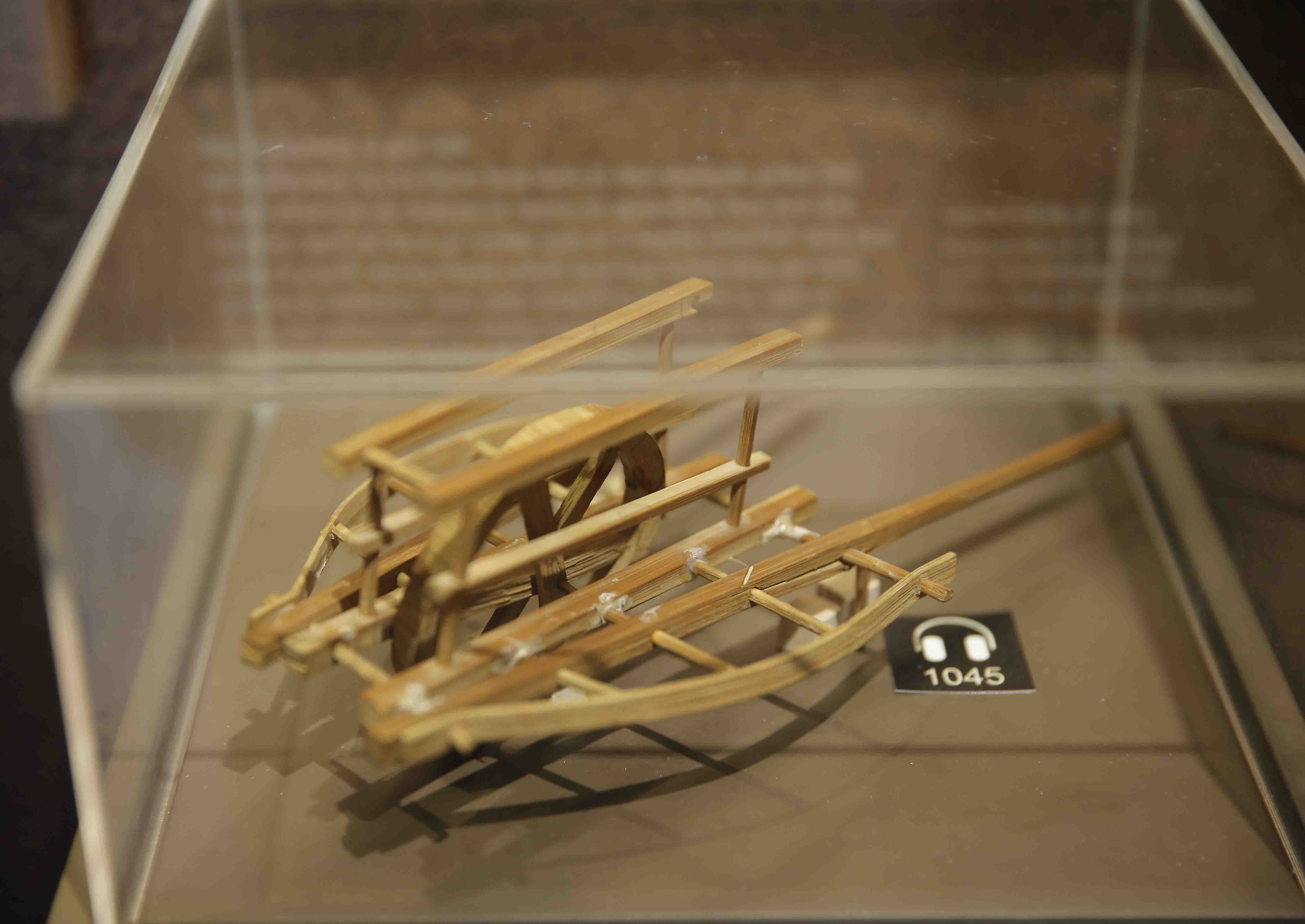

通过不懈的努力,纪念馆终于在2010年迎来了第一件展品,是一架在德国汉堡收获的竹制玩具黄包车模型。黄包车模型的主人是一位叫约瑟夫的犹太老人,约瑟夫1944年出生于上海,在这里度过了五年难忘的童年时光。在他的印象中,他有一位上海邻居以拉黄包车为生,这位邻居收工回家时,常常把约瑟夫和自家孩子一起抱上黄包车到街上兜风。黄包车成了他对上海印象最深的记忆。约瑟夫一直想回到虹口,看看马路上还有没有飞奔的黄包车。

约瑟夫捐赠的竹制玩具黄包车模型

纪念馆搜集史料的途径主要有三个,一是通过在国外办巡展的机会,从参展的观众中寻找线索。一些携带史料来参观的前难民们在观展后表示愿意将自己的收藏捐献给纪念馆。部分拥有珍贵史料的老人虽然生前不舍得将它们捐出,但是会留下遗嘱,委托自己的子女或者朋友在自己死后将珍藏的上海记忆交给纪念馆。2014年8月,96岁的犹太老人露思在美国逝世,临终前她嘱托将5本老护照赠予上海犹太难民纪念馆。露思的好友专程从旧金山飞到上海,将护照交给了纪念馆。这场“跨越生死”的史料捐赠,可以追溯到2009年,露思在纪念馆参观时,展示了自己在二战期间的护照。1939年,正是持着这本护照,21岁的露思在天津入境,并在上海落脚,成为数万犹太难民中的一员。护照信息显示,1939年3月27日,柏林当局向露思签发证件,允许其离开德国。当年9月18日,护照扉页贴上了德国驻天津领事馆发放的护照具领证明,上面露思的姓名被写作康满,职业是商店职员。一个月后,露思来到当时唯一无需签证和经济担保就可进入的上海。

二战时期的德国护照(Deutsches Reich Reisepass)

第二个史料搜集途径是从外国参观者身上寻找线索。在接待与上海犹太难民相关的游客时,纪念馆的志愿者会有心地记录他们的故事。若遇到犹太难民本人来访,志愿者会立即安排现场采访,请他们口述自己的逃亡经历和上海记忆;对于犹太难民的后代,志愿者也会请他们尽可能地谈谈自己的对那段历史的所见所闻。采访的全程都会做好录像,结束后会整合所搜集到的口述历史,并进行资料备份。若得知这些参观者还保存着当时的物件,志愿者往往会动员他们捐赠给纪念馆,并详细记录物品背后的故事。一些志愿者还会进行非制度性的回访,有的甚至和犹太难民及他们的亲人成为了非常好的朋友。就在今年2月14日,纪念馆接待了耶路撒冷密尔犹太经学院院长以撒•埃兹拉奇一行。他告诉志愿者,自己的岳父曾经在上海生活,还带来了他岳父在上海生活时寄给美国犹太救援组织的信,信封上还写着他们当时在上海的住址。令人惊奇的是,埃兹拉奇院长说他的夫人吉塔也是犹太难民,志愿者当场就征求同意,打了越洋电话,采访在耶路撒冷的吉塔。1941年,只有六岁的吉塔从立陶宛出发,经由西伯利亚到日本,在日本辗转了半年后来到上海。吉塔在上海犹太学校学习,并在上海生活了六年,直到以色列建国前夕移居耶路撒冷。她在电话里激动地说:“世界上没有比上海更好的避难所了。安全的避难所对犹太难民很重要。当时只有上海对犹太人开放。上海真是个神奇的地方。”并当场答应将自己在上海的学生证等物品捐赠给纪念馆。

第三个途径是各驻外使领馆、驻外机构以及遍布世界各地的孔子学院在获得线索后主动联系纪念馆。2015年,在悉尼孔子学院外方院长的引荐之下,纪念馆方面在一家人家的车库里抢救出了40多件史料。据史料主人的子女回忆,这些东西父亲生前一直保存在车库里,询问史料的原委,父亲不愿意回答,但又舍不得扔掉。老先生去世后,这些史料终于在其子女的帮助下重见天日,其中包括当时在上海做生意所必须的文件,非常有历史价值。此外,纪念馆还和国内外研究机构展开积极合作,共享了许多史料信息。

陈俭最难忘的一次获赠史料的经历是2013年,曾经在沪避难11年的犹太难民贝蒂同意将自己1948年在上海结婚时珍藏至今的婚纱捐给纪念馆。1939年,贝蒂跟随父母及亲友到上海避难。1948年,她结识了一名俄国青年,两人在和平饭店外的阶梯上第一次约会,几个月后就在国际饭店举行了婚礼宴会。贝蒂当时穿的婚纱,是她婆婆亲手缝制的。制作婚纱的贡缎来自法国,婚纱上装饰着细腻的蕾丝,并绣着百合图案。贝蒂两位女儿结婚时穿的也是这件婚纱,从婆婆到贝蒂再到两个女儿,这件婚纱凝结了她们家三代人的情谊,具有传家宝的意义,也是上海留给贝蒂一家的重要纪念品,因此一开始贝蒂并不舍得捐赠。陈俭得知,1950年离开上海前往澳大利亚的贝蒂在香港中转时,曾对奢华的香港半岛酒店留下了深刻的印象,可是当时贫穷的贝蒂只能在门外看着,于是陈俭便把和她见面的地点安排在了上海半岛酒店,希望能说服她将这件婚纱捐给纪念馆。第二天,前难民们聚首在一个座谈会上聊到自己在上海的经历和对这座城市的感恩。在那样的氛围下,贝蒂十分激动,当场就向媒体宣布将那件珍藏的婚纱捐给纪念馆。

贝蒂的婚纱现在陈列在纪念馆的第二展厅

经过这几年的努力,纪念馆已经从世界各地收集到了几百组史料,其中最大的一组是一位犹太校长离开上海时委托中国朋友保管的2000多册书籍。还有在纪念馆对面的白马咖啡馆里,能够看见老白马咖啡馆和部分难民家中曾里用过的桌椅,它们是纪念馆方面从周边的居民那里收集到的史料。来到上海的犹太人,除了进行礼拜以外,还能够试着在纪念馆的名单墙上找一找自己亲人的名字。这堵名单墙,十年来记录了越来越多的名字,也是史料逐步完善的证明。

部分藏书

从周边的居民那里收集的桌椅,上面的爱心是前难民刻的

纪念馆名单墙(局部)

从历史价值上来说,纪念馆最重要的史料是第三展馆陈列着的一枚写有“通”的印章。这枚印章是日本人发给犹太人进出“无国籍难民隔离区”的通行证,这枚小小的印章明确无误地表明了日本人隔离犹太难民这一非人道行为的历史事实。不过陈俭也有遗憾,当时进入“无国籍难民隔离区”入口的标志牌,现在仍被难民收藏着,不过收藏者不愿意将其捐出。纪念馆方面只能制作一块仿制品挂在第三展厅,向来访者昭示二战期间日本法西斯的罪恶。“再不赶快就真的没有了。”陈俭说。他很着急,现在仍然有许多已知的或未知的史料流落在世界各地,需要全力的发现和抢救。随着时间的推移,挖掘史料的难度将会变得越来越大。陈俭认为,这几年是发现和抢救这些史料的最后机会。

进出“无国籍难民隔离区”的通行证

仿制的“无国籍难民隔离区”入口标志牌

安妮之家的巡展给了陈俭不小的信心。阿姆斯特丹王子运河旁的安妮之家,曾经是安妮·法兰克一家在纳粹党统治时期的藏身之处。安妮曾经在那里写下了著名的《安妮日记》,日记随后又改编为电影,为世人所熟知。安妮之家的体量比上海犹太难民纪念馆还小,却吸引了十倍于上海犹太难民纪念馆的游客参观。秘诀就在于安妮之家讲述了一个极为生动的故事,既描述了安妮在纳粹高压统治下的特有记忆,又描述了青春期少女的共有记忆。一位名叫索尼娅的犹太难民得知安妮的经历时感慨道,“同样是普通的犹太小姑娘,而如果那时我们一家没有逃到上海,我的命运可能就和安妮一样,但是我们在上海活了下来。”

纪念馆在收集史料的过程中,也收获了不少令人感动的故事。这些故事表明了上海犹太难民纪念馆在纪念犹太大屠杀这段历史上独特的地位。全世界其他犹太人纪念馆纪念的都是这场浩劫的死者和悲哀的故事,只有上海犹太难民纪念馆纪念的是大屠杀中的幸存者和获得拯救的故事。上海犹太难民纪念馆故事的主人公除了在浩劫中生还的犹太人以外,还有同样饱受战争摧残,却仍然伸出援手的中国人。前难民杰瑞·摩西告诉志愿者,当时中国市民的生活条件甚至比犹太难民还要艰苦,但尽管如此,中国人对犹太难民始终保持友好还提供帮助,这让他感恩在心。(杨翼然对本文写作亦有贡献)