2018年度“世界杰出女科学家奖”颁奖典礼22日晚在巴黎联合国教科文组织总部举行。中国科学院院士、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员张弥曼与另外4位女科学家获颁这一奖项。

联合国教科文组织在此前发布的评奖消息中说,张弥曼创造性的研究工作为水生脊椎动物向陆地的演化提供了新观点。

张弥曼当晚在获奖致辞中表示,“非常荣幸获得这一奖项,我从60多年前开始接触古生物学,感谢国内国外的同行伙伴们多年来对我的帮助和支持。”

张弥曼现年82岁,是蜚声世界的古鱼类学家。她长期从事比较形态学、古地理学、古生态学及生物进化论的研究。她在泥盆纪总鳍鱼类、肺鱼和陆生脊椎动物关系领域的创新性研究结果,对传统观点提出了质疑。2016年,她曾获得国际古脊椎动物学界最高奖“罗美尔—辛普森终身成就奖”。

▲摄于1968年,前排右一为张弥曼

另外四位获颁2018年度“世界杰出女科学家奖”的科学家分别是英国植物分子生物学家卡罗琳·迪恩、加拿大发育生物学家珍妮特·罗桑、阿根廷生态科学家艾米·奥斯汀和南非儿童健康医学专家希瑟·扎尔。

“世界杰出女科学家奖”由联合国教科文组织和法国欧莱雅集团在1998年联合设立,每年授予从全球各大洲遴选出的五名为科学进步作出卓越贡献的女性,旨在表彰女科学家的杰出成就,并为她们的科研事业提供支持。

▲张弥曼在野外工作(2011年,新疆)

2011年,记者曾采访张弥曼院士,并撰写了长篇人物报道——

张弥曼:寻鱼,追溯亿年前的真相

浅绿毛衣、牛仔裤、平底鞋,一头清爽的短发,说话时抑扬顿挫,吐音清晰而完整。眼前的张弥曼朴素而优雅,她的气场让人不知不觉恍惚置身于细雨绢伞、小桥流水的空间中。有一瞬间,记者错以为自己在采访一位文学老人,然而她却是一位不折不扣的科学家,世界上备受同行推崇的古鱼类学家之一。

去年,国际同行为她献上一本论文集——《鱼类化石的形态、系统发育和古地理分布:张弥曼贺献专集》,由德国慕尼黑法伊尔出版社出版发行。今年2月,瑞典皇家科学院授予她外籍院士;5月12日,美国芝加哥大学又宣布授予她荣誉博士——

因为她几十年如一日,在荒野中寻觅古代鱼类的踪迹,仔细、踏实地用材料提出观点,几乎所有同行都认为“她说什么都有证据”;因为她淡然大度,爱才善举,为把年轻学者推上学术一线,甘愿放弃自己“仍然眼馋”的学术“金矿”,转向需要花无数苦功打基础的新领域。

“我今年已经75岁了,即使没有任何意外地工作到80岁,也只有5年时间。可我还有很多事情没有做,我只希望还能多少做一点工作,而不期望任何其他的事情。”

在采访中,张弥曼不止一次地对记者说,“不要为了这些荣誉而写我,我真的没觉得自己做了什么,比我做得好的人有的是。”在她看来,荣誉属于整个中国古生物界,而她自己只是幸运地“被天上掉的馅儿饼砸到了头上”。

把四亿年前“魔鬼般的鱼”,带到20世纪

蓝天白云,椰风海韵。穿着淡紫小花旗袍的张弥曼,手牵一条长着四条腿的鱼,漫步在沙滩。她对那条鱼说:“杨,我带你去20世纪!”

——这是一幅漫画,她今年收到的一份生日礼物,出自她现在的一位学生之手,配了相框。张弥曼非常喜欢,放在办公室的书橱中。

画中这条四足怪鱼,便是张弥曼闻名国际古生物学界的研究成就——“杨氏鱼”。

四亿年前,海洋里的鱼类如何进化成为呼吸空气的陆地动物?这是生物进化史上的一个重大题目,而当时杨氏鱼被认为属于陆生四足动物的祖先总鳍鱼类。

在张弥曼研究杨氏鱼之前,瑞典学派雅尔维克等人认为,杨氏鱼既然是总鳍鱼类,就应该有内鼻孔和其他一些四足动物所具备的特征。

▲张弥曼在浙江野外考察

1980年,张弥曼前往瑞典国家自然历史博物馆,师从史天秀、雅尔维克等三位瑞典学派主要学者。她带去了在云南曲靖早泥盆纪早期地层中发现的杨氏鱼,采用连续磨片的方法,制出了蜡质模型,最后提出:杨氏鱼虽归入总鳍鱼类,但它没有内鼻孔。

随后,张弥曼在和另一位学者于小波的共同研究中又提出奇异鱼是最原始的肺鱼。虽然这些结果,颇引起导师和权威们的不悦,但张弥曼认为——必须根据事实说话。

于小波是张弥曼以前的学生,现任美国新泽西州肯恩大学生物系教授。他对这件事记忆犹新。他说,科学是在争论中前行的,张老师的这个结论直到1995年才得到古生物学界越来越多人的认同——随着学科的发展,后来陆续发现的材料证明了她的观点。杨氏鱼和奇异鱼都被认为是和肺鱼关系比较近的种类。

对于这名中国女学者所带来的挑战,雅尔维克戏称她带来的是“魔鬼般的鱼”。她在瑞典的一位同事说:“她从不越出证据说话,所以当她说什么时,你就信。”

记者好奇地问她:“什么是连续磨片?这种方法有什么优越性?”

张弥曼笑了。她说:“现在很少人用这个方法了,首先它会破坏化石,其次它太耗功夫了。但是,这个瑞典学派发明的方法,的确能获得很多信息,即使现在有同步辐射光源和CT扫描这样先进的设备,但它们目前能达到的精确度,在有些标本上也不能和连续磨片相比。”

所谓连续磨片,就是拿一块化石磨掉薄薄的一层,画一个切面图,再磨掉一小层,再画一个切面,直到整块化石磨完为止——和胚胎学用的切片很相近。

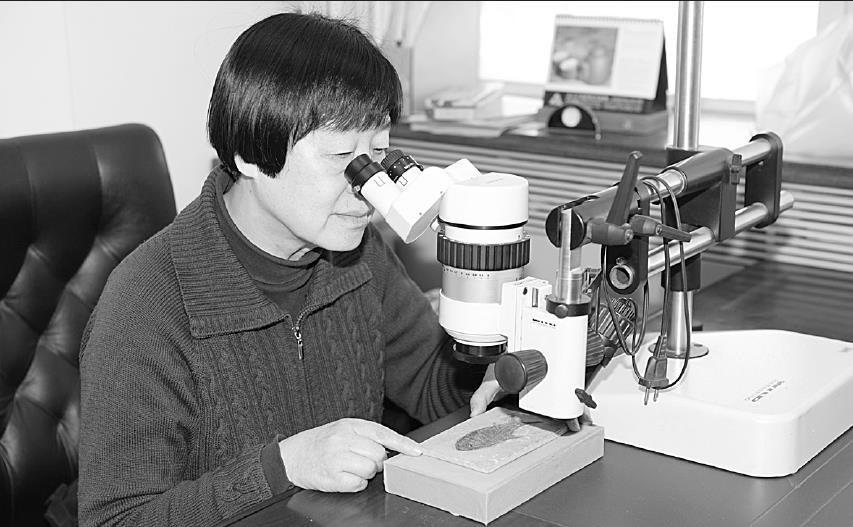

听起来好像很简单,做起来却极费功夫。首先要把化石包埋在硬石膏里,然后开始研磨。张弥曼做的化石一层只能磨掉50微米,因此,每磨几下,就要用精密的尺子量一下——一个面要测量5个点,每个点都必须在误差范围内,才能保证化石磨得很平。磨好的化石,要放在显微镜下,利用一面45°的反光镜,把图像映到纸上,再用铅笔仔细地描下来——化石的围岩是白的,化石是黑的,比CT和同步辐射的结果都更好辨认。最后,所有图纸画好后,还需上墨,使图更清晰、易懂。

杨氏鱼的颅骨化石只有2.8厘米长,张弥曼总共画了540多幅图,而一些复杂的图一张就要画十四五个小时。

“有时候,我会一直画到凌晨4点,回去睡一会儿,早上8点又到实验室接着干。”张弥曼说,当时中国“文革”刚结束,百废待兴,物资匮乏,在瑞典看到用来画图的纸质量好,她舍不得浪费,就把两幅图画在一张纸上,结果产生了一些误差。她现在想,要不是当时少一点节约的念头,或许工作可以更完美些。

其实,这套图纸已经非常漂亮了。张弥曼回国后,瑞典方面很想留下图纸。在当时博物馆秘书的帮助下,她取回了图纸,后来又让人做出电子版,方便收藏和使用。

张弥曼并不是个因循守旧的人,她非常喜欢尝试新技术,只不过她不以技术的新旧为取舍标准,而是十分客观地评价每一种方法的适用范围、可改进之处。

今年1月,张弥曼来到大陆首个第三代同步辐射光源——上海光源,尝试用现代“最锐利的光”,对化石的内部结构探个究竟。“同步辐射光真的可以很清楚、很仔细地看清化石内部的结构,但可惜的是,它们只能看直径5厘米左右的样品。”她说,“这对化石研究来说,太局限了。”

澳大利亚的同行用CT来扫描样品,她看过文献后感到,确实能看得很清楚,但并不适用于所有的化石。“澳洲发现的化石很结实,与周围岩石的密度差别也比较大,在做CT前,容易用酸作预处理,也容易看清。但云南的化石标本裂缝很多,如用酸处理,就全散架了!”

记者感叹于她精湛的描画技术以及耐心。张弥曼说自己小时候曾跟着在医学院工作的父亲,看过许多解剖实验,高中时候也曾灵巧地解剖过蚯蚓,“手还不算笨”。

不过,她自谦地说,除此外自己其实“很笨”,没法像一些人那样拿起什么看一眼,就能讲得头头是道。她说自己也带不了很多研究生,同时带的学生从来不超过3个,至今学生总共不过十几个。

“我必须得一个字一个字地读,不管给学生改论文,还是帮人审稿,或是准备自己的发言和讲座。”她总觉得时间不够用,而自己又做得太慢,“尽管很羡慕别人,但我还是只能这么慢慢地做。”

就算忙得很长时间没去医院为自己做体检,就算忙得很少有时间去美国看看女儿和外孙,张弥曼依旧坚持着慢慢地、踏踏实实地做她手头的每一件事。

把古生物界公认的“金矿”,留给年轻人

记者找到她的那一天,张弥曼恰好要去医院配点药,记者就提出陪她一同去。这趟医院,她已是非去不可:她马上要出野外去新疆,很多常服药得配足了带上。

张弥曼一边排队取药,一边告诉记者,每次去野外,一盒板蓝根是她的必备——野外难免碰到吹风淋雨,及时冲一杯板蓝根,有利预防感冒,这对她很有用。

早就听说,眼前的这位女院士,年轻时候曾独自一人出野外、找化石。可她说起来,却好像很理所当然,“其实当时大家都那样!”

张弥曼口中的“那样”是这样的:

上世纪五六十年代,整个中国的生活条件都不高,每次出野外,都要自己背上棉被和其他必需的用品——好几十斤的东西,都压在一个文静、纤瘦的女子肩头,水壶则别在腰上。遇见蚊子、臭虫、跳蚤是家常便饭,能够与同样怕咬的人一同出差,听到别人挨咬时骂的粗话,心里很痛快。而且,她还练就了在黑夜里抓跳蚤的“手艺”。

整天在泥地里挖啊、刨啊,每次从野外回来,翻起衣服腰头,随便就能抓出几只虱子。所以,每次回来之后,她必须把衣服都煮过了才能收起。

可她却觉得“还好”,因为独自出去的地方,还能找到农家歇个脚,借宿一下。而跟大家一起出去,她更感觉自己受“照顾”。有时在村里祠堂的戏台上宿夜时,地质队的男同志都会让她在戏台中间打铺,而他们则睡在外侧。她和这些一同出野外的地质队员们,半个世纪以后仍然是好朋友。

不过,现在已经75岁了,张弥曼完全可以不用自己去野外,为何还要坚持去新疆呢?让学生把化石挖回来做研究,没什么不可以啊?

张弥曼说,现在他们正在做的鲤形目鱼类化石的研究是一个有趣的领域。多年以来,很少有人对这类化石感兴趣,主要是由于这类化石太普通,不能给人新奇感;化石时代又较新,石化程度差,大多支离破碎,研究论文很难登在好的杂志上,以至于和她一起工作的年轻人,在看到别人的研究成果时也会感到有点“丧气”。

不过张弥曼说,只要坚持做下去,做它十几年、几十年,一定会出很好的成果。

“现在谁都知道中国辽西的化石,可早在上世纪20年代,就有西方学者在那里工作。国内外学者在那里做了半个多世纪的工作,虽然一直没有像现在这样的轰动效应,但很多最基础的工作都是他们做的,今天的工作是建立在他们工作基础上的!”她说,每天去找化石,为找到的化石分类,从中细细分辨出不同,这是寂寞、枯燥的,但没有这一步,不可能有后面的出彩——这是一切同行都很明白的道理。

▲张弥曼与国际同行在野外考察

2008年,鲤科裂腹鱼亚科的“伍氏献文鱼”的发现便是一个例证。

前几年,张弥曼和她的同事及学生开始研究青藏高原的鱼化石,并试图将古生物与环境变迁联系在一起。她告诉记者,陆生动物有四条腿,可以翻山越岭或甚至涉水过河,但淡水鱼类却受水域限制,因此它们的系统演化与地质事件之间的联系更为密切。

经过几年的艰苦工作,他们发现了“伍氏献文鱼”——三、四百万年前,这种全身骨骼无比粗大的鱼,每天喝着柴达木盆地中高盐高碱的“石灰水”,苦苦支撑在日益隆起逐渐干旱的青藏高原上。在更古老的地层中,鱼的骨骼并不粗大;在更年轻的地层中,只有石膏和碳酸岩类而完全没有了鱼化石——还有什么比这更生动地见证这一地区的干旱化呢?

“我们的工作开始之前,青藏地区只有一个鱼化石地点,而现在已经有了12个点。”张弥曼认为,伍氏献文鱼只是一个开端,更多有趣的史前故事一定会逐步展现在人们的面前。

然而,要把这项工作做下去,她估摸着自己即使还有5年时间,也实在是不够用!主要的工作应该由年轻人来做。

张弥曼1991年就当选为中科院院士,只要固守自己原先的方向,也足以有新的成就令人钦佩了。为何还要另辟天地呢?听到记者的问题,张弥曼笑了:“我把我原先的方向让给别人了!虽然我还是很眼馋,不过我不再做了。”

她慷慨“送人”的领域,是国际古生物界公认的一座“金矿”——泥盆纪鱼类研究,送给了周明镇先生和她的学生朱敏。

19岁就大学本科毕业的朱敏,是中科院古脊椎动物与古人类研究所恢复招收研究生以来的第一个博士生。当时,张弥曼任所长,所里的几位院士都对朱敏的培养倾注了很多心血。

当朱敏从法国、德国游学归来,在所里稳定展开研究后,张弥曼就把自己的方向让给他了,“没有我挡在前头,年轻人就能得到最好的化石,没有顾虑地更快上一线,支撑起学科发展。”

2009年,朱敏在《自然》杂志上发表了他的成果——梦幻鬼鱼。长着鲨鱼的棘刺、青鱼的脸颊、肺鱼的脑袋……这条原始鱼类的发现,改写了很多生物进化史上的推论,它“如梦幻般出现”,古生物学家在梦中勾勒了多年的“鱼祖宗”终于露出了真面目。这一发现在国际古生物界不啻一声“惊雷”,引起了极大关注。

2006年,张弥曼70岁之际,朱敏将自己当时的一项重要发现——晨晓弥曼鱼——献给了自己的老师。这篇论文同样发表在《自然》杂志上。

周忠和不是她的学生,张弥曼对周忠和的帮助也堪称一段佳话。

“早在1988年,是张老师将我引向了辽西,出国前我就一直做这方面的工作。在我回国前三年,张老师在辽西‘热河生物群’的研究上,倾注了很多心血。”周忠和回忆,他从美国回来后,张弥曼就让他挑起了“辽西热河生物群课题组”负责人的担子,“她说一定要让年轻人做好的化石。我们课题组的许多年轻人都因此受益良多。”

近年来,“辽西热河生物群课题组”在国际古生物学界声誉鹊起,该课题组两次获得国家自然科学二等奖,周忠和也当选为美国科学院外籍院士,并担任古脊椎动物与古人类研究所所长。

当年,周忠和还在所里读硕士,张弥曼就鼓励他从鱼类研究转向鸟类研究(这在当时属于“离经叛道”),后来又帮他联系参加国际会议、写出国推荐信。当周忠和学成归国时,张弥曼又帮助他破格入选中科院“百人计划”。

说起张弥曼,周忠和说,她非常值得尊重——

“对在学术上与她争论的人,她从不记仇。”周忠和说自己喜欢质疑,时常对张弥曼的观点提出相反意见,与她争得面红耳赤,但张弥曼从没摆出前辈、院士的架子来压他。

“她很爱惜羽毛,从不沾小便宜。别说在学生的论文上‘搭车’挂名,即使她帮学生或同事改论文,花费的精力超过自己直接写,她也从不做第一作者,或者文章上根本就没有她的名字。”

“她提倡国际合作,也为很多合作牵线搭桥,但她从不屑做‘二传手’——带外国人找化石,等人家研究做出来后,自己在论文上挂一个名,有时还挂第一作者、通讯作者。她特别瞧不上这样的事儿。”

她曾破格将“文革”期间无法上大学的于小波收入门下,使他有机会拿到耶鲁大学博士学位;在上世纪80年代末期她顶着压力,批准苗德岁延长留学期限,继续在芝加哥大学完成博士后学业……

有一篇学生写她的小传,题目是“事业如山,名利如水”。恰如斯人——在各种奖项、论文中很少看到张弥曼的名字,但大家都明白她有多重要。

把“阴差阳错”的人生,过得兴味无穷

2006年1月19日的《自然》杂志,刊登了张弥曼的专访文章。文章提到,她在多国的游学经历,使她会很多种语言。在前苏联莫斯科大学留学,她学会了讲流利的俄语;同时,她还能读一些德文、法文的文献。

一次,一位加拿大记者听张弥曼讲演,她那考究的用词、纯正的伦敦音,让这位记者误认为她肯定“在牛津受的教育”。

她学起方言来也快。“也许和我小时候逃难的经历有关,”张弥曼说。她刚满一岁时,就随父母逃难,躲避日本侵华战争的灾难,东流西荡,接触了不少方言,“但我真心喜欢外语,哪天我不再工作,潜心学语言就是我最喜欢的事情,尤其是学法语。”

是呵,法语的优雅和张弥曼的气质多么相称。不过,她走进课堂学法语,最大动力还是为了做学问。

虽然刚开始工作时张弥曼上过一些法语课,但看文献仍很吃力,于是前几年她又利用周末时间去上了一个法语班。坐在20岁上下的同学之中,她的花白头发特别显眼。

法语数数字很特别,70几要说成“60+10几”。第一堂课,老师让大家用法语介绍自己,轮到张弥曼时,她说:“我今年60——加13岁。”整个班级哗然。

其实,这样的“阴差阳错”在张弥曼的人生中,还真不少。受父亲影响,她本想学医或学外语,可在报考大学前夕,受到“地质是工业的尖兵”的感召,改学地质。她本想学地质可以找矿藏、找石油,却被分到了古生物专业。更没想到的是,在钻研这门看似没有任何实用价值的学问时,竟然在中-新生代含油地层的鱼化石研究中,提出了一些对中国东部油田的有关地层时代及沉积环境的看法,在学术和生产实践上都具有重要价值。

上世纪80年代,国门初开,张弥曼便用她出色的语言天赋,为中外古生物学交流牵线搭桥,又编著了泥盆纪鱼类的英文论文集,向世界推介。

周忠和回忆,当年他第一次去开国际会议,张弥曼就关切地问他准备得如何,还主动要帮他修改会议论文的英文摘要。

把研究热河生物群的重担交给了周忠和,张弥曼还在不断支持着这支年轻的团队。她先后主持编写了中、英文版的《热河生物群》著作,及时总结了热河生物群在鱼类、两栖类、鸟类、爬行动物、哺乳类以及地层学等领域的成果,开启和推动了热河生物群的深入研究。2003年,美国《科学》杂志为该书英文版专门作了介绍。

翻看张弥曼电脑里的“相册”,与外国同行的合影占了大多数。她说起照片背后的故事,滔滔不绝。“这张是在瑞典国家自然历史博物馆拍的,”她指着一张照片说,“每个人都来自不同国家。”她又指着一张1966年与大英博物馆的古生物学家柯林·帕特森等人的合影说,柯林是她最佩服的一位学者,他工作细致,论文写得简练易懂且思想敏锐。作为分支系统学的一位著名学者,柯林的一句话最令她记忆深刻:学说就是要阐明观点,以便于别人批评。

在柯林早期的一篇论文中,他对化石在系统分类中的作用持较否定的态度。当时他说:“我们这样做,几乎是把自己脚下的踏脚板抽掉。”

“有勇气抽掉自己踏脚板的人,愿意把自己的观点说得一清二楚以便于别人批评的人,是对自己所做的事情兴味无穷并十分自信的人。”张弥曼的语气转而惆怅,“64岁那年,他去世了。就在他从家里骑车去大英博物馆的路上,半路就从车上滑下——”

她的眉宇间流露出淡淡的忧伤,“当老朋友一个个离去,我庆幸自己还在这个世界上,所以更要珍惜时间,多做一些有意思的事情。”

文:许琦敏

编辑:钱家跃

责任编辑:许琦敏

*文汇独家稿件,转载请注明出处。