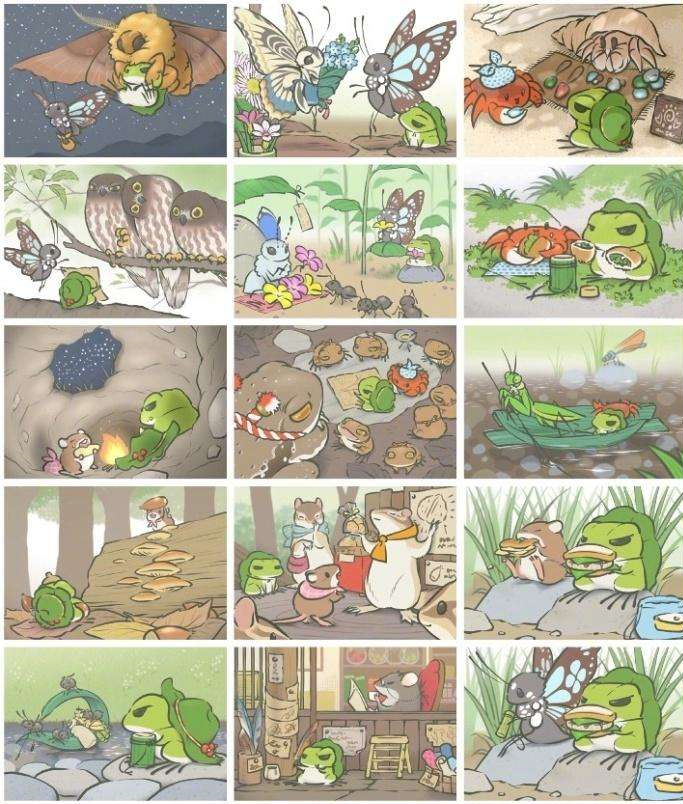

近日,一只面无表情的青蛙在各大社交网络流行起来,唤醒了无数人的母爱与父爱。它来自日本HIT-POINT公司制作的手机游戏《旅行青蛙》。关于这款游戏的特别之处,已经有了各种各样的介绍,比如玩家无需、也无法进行过多的操作,只需在背包里放上干粮、幸运物等旅行用品,静待青蛙自行出发即可。在绝大多数的时间里,青蛙都不在家,玩家进入游戏,只会看到空荡荡的小窝,只能到花圃里采摘三叶草,静待青蛙不知道从哪里寄来的明信片。即使是青蛙在家里的时候,它也不会搭理玩家,只是自顾自地进食、休憩、阅读。

可以说,玩家被最大限度地削减了知情权和控制力。这样简单、休闲的一款游戏,竟登上了苹果应用商店免费游戏榜首位。它为何吸引了如此众多的玩家?想必除了可爱的画风与悦耳的音乐,其中一定还隐藏着什么奥秘。

借助电影创作的“窗户论”,青蛙游戏将画外空间的优势体现得淋漓尽致,引导着玩家们通过脑补进入自己的角色

当青蛙不在家中的时候,玩家们难免要想,现在它踏上了世界上的哪一个角落?玩家们不免揣测它的心情,它在旅途上可能遇到的朋友,和它将要带回来的伴手礼。当玩家们凝视着两个一成不变的场景时,总是免不了要陷入遐想——没错,遐想。当玩家所能“掌控”的仅有两个场景的时候,遐想注定是没有疆界的。或许,这款游戏正是利用了人们的这一本能,充分发挥了“画外空间”的魔力。

▲影片《黄金时代》对画外空间的运用达成了夹叙夹议的效果,使这部影片的观感亦虚亦实。

“画外空间”被频繁地运用于电影创作之中,这可以从著名电影理论家巴赞的“窗户论”说起。巴赞认为,电影银幕是一个观察世界的窗口,在这窗口之外,是无限延伸的世界。换句话说,在巴赞的电影观中,世界就在那里存在着,摄像机所做的,仅仅只是选择窗口的位置。银幕这个窗框的神奇之处就在于,观众们只是看到了画内空间,但他们会在心理上将画外空间补充完整。而每一个观众由于文化背景、生活阅历的不同,将会创造出形态各异的世界。

优秀的电影创作者,永远不会放过对画外空间的运用。首先,它可以使叙事更为完整,譬如观众们最为熟识的画外音,经常在影片的关键处起到推进、暗示、评论剧情的作用。在弗里茨·朗的《M就是凶手》中,导演正是通过不断重复的口哨声暗示凶手存在于画外。画外空间也可以使电影画面富有层次、扩充影像的意涵。例如,在基耶斯洛夫斯基的名作《两生花》中,导演频频利用镜面、镜像创造出的空间来强调这部影片中“双重”的主题。在某些时候,画外空间甚至可以替换成观众们所处的空间,由电影中的角色直接向观众发话。像是在许鞍华的《黄金时代》中,这一手法成功地达成了夹叙夹议的效果,使这部影片的观感亦虚亦实,使观众切身体会时空交错的恍惚。

▲在弗里茨·朗的《M就是凶手》中,导演正是通过不断重复的口哨声暗示凶手存在于画外

但是,《旅行青蛙》主要利用了画外空间的另一种更为重要的特性:诱发玩家(观众)的联想,增强作品与玩家的交互性,从而丰富玩家的体验。在达伦·阿伦诺夫斯基2017年的新作《母亲》中,存在着类似的做法———在这部影片中,由詹妮弗·劳伦斯扮演的女主角常常存在于特写与近景之中,观众们总是需要经过一些延宕才能获知外界的情况,只能先从她的表情与动作中寻找蛛丝马迹。同时,几乎在整部影片里,观众们都只能看到她所处的别墅内部的空间,看到她被动地接受着从外部闯入的不速之客。这些不安定因素使影片变得难以预测,也使观众不得不用自己的方式来理解发生于画外空间的一切。

而在女性主义电影的创作实践中,我们可以更多地看到这种手法的极端形式的体现。例如,在玛格丽特·杜拉斯的《印度之歌》中,大多数的戏剧性动作都发生在画外或者镜像空间之中。女性主义影片是对主流影片的逆反,它们要求观众主动地参与到影片的“创作”之中,用联想补足影片的叙事,而不是随着创作者的叙事流被动地摇荡。

▲在玛格丽特·杜拉斯的《印度之歌》中,大多数的戏剧性动作都发生在画外或者镜像空间之中

《旅行青蛙》虽为一款游戏,也将画外空间的优势体现得淋漓尽致,它是一张精致的镂空纱,引导着玩家们填补着场景之外的空缺,从而进入自己的角色:一位户外旅游的爱好者,能够更为生动地想象出青蛙翻山越岭的过程;一位热爱考据的游戏迷或许会穷究游戏的算法,从而精确地定位青蛙旅行的目的地。而很多人提到的关于亲子关系的热议,想必也是更多发生在中国玩家的群体中,因为我们有着更为紧密的家庭关系与集体感。

在电影中,观众对画外空间的联想,削弱了创作者的控制力,而在游戏中,这种联想则削弱了玩家的控制力

随着电子游戏的发展,它的艺术性已经逐渐受到世人的认可,被称作是继电影之后的“第九艺术”。曾经,电影也被认为不过是一种新奇的玩具,但是随着越来越多的优秀作品的涌现,人们终于不得不承认塔可夫斯基或许是与托尔斯泰同等伟大的艺术家。而游戏也处在一个渐渐被“艺术界”接受的阶段——2013年,由法国QuanticDream工作室出品的游戏《超凡双生》,甚至参展了纽约的翠贝卡电影节。

毋庸置疑,在一款优秀的游戏中,可以嵌入动人的故事、电影化的画面与动听的音乐。游戏与电影一样,能够吸收各门艺术之所长。而使游戏区别于其他艺术的特征,则是它更为突出的交互性。对画外空间的运用,无论是在游戏还是电影中,都是对交互性的增强,使观众与玩家更积极地参与到作品的“完成”中来。但是,不同的是,在电影中,观众对画外空间的联想,削弱了创作者的控制力,而在游戏中,这种联想则削弱了玩家的控制力。

▲2013年,由法国QuanticDream工作室出品的游戏《超凡双生》,参展了纽约的翠贝卡电影节

控制者的不同强有力地体现在主流商业电影和角色扮演类游戏之中,它也可以说明这两者采取了完全不同的盈利模式。当观众走进影院,观看一部好莱坞商业巨制时,震撼的特效、紧凑的剪辑、不断推进的叙事拖拽着观众不断向前,迫使他们经历一次感官的洗礼;而当玩家们进入一个主流角色扮演游戏时,他们付费充值是为了使自己的角色更为强大,能够在游戏中叱咤风云。当然,无论是前者还是后者,背后都是庞大的资本在运转着,听凭摆布的受众们也是文化工业中的一环——这正是阿多诺所批判的艺术的商品化。

我们当然需要一些不同的东西。当我们从“控制”中解脱出来时,我们可以从不同的角度欣赏同一个艺术品,而艺术也使我们得以用不同的视角反思我们自身、反思这个世界。《印度之歌》静态的影像与极少的对话,让我们得以体认一种新奇的女性语言;而《旅行青蛙》的独特玩法,也使玩家在面对小窝时无尽的遐想中,创造出属于自己的那只独特的青蛙。

作者:陈思航 文艺评论人

编辑制作:徐璐明

*文汇独家稿件,转载请注明出处