她叫王佩民,今年70岁。时间,距离她的父亲牺牲,也已过去整整70年。

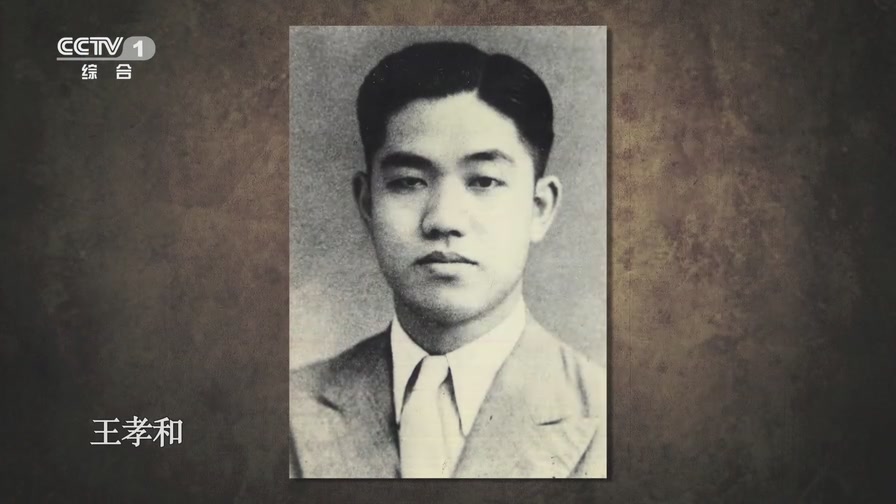

他是王孝和,70年前,他走向刑场的伟岸身影,永远定格在了24岁。

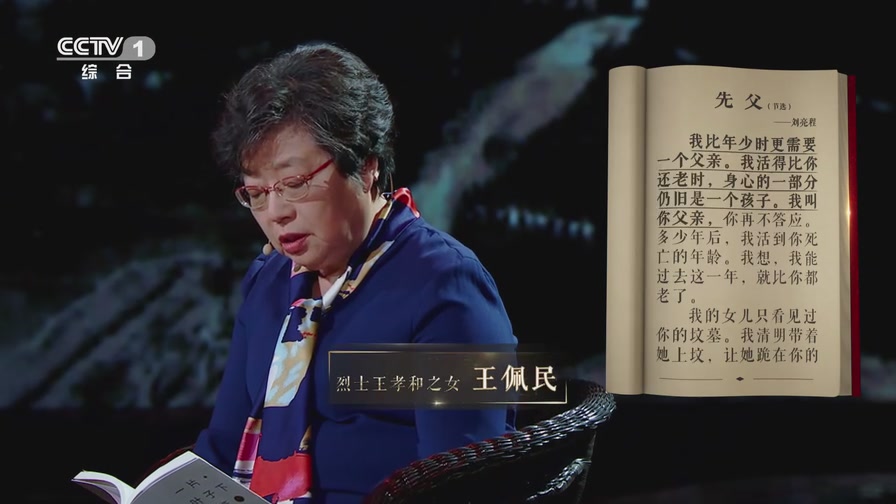

近日的《朗读者》节目,王孝和烈士之女王佩民走进演播室。如董卿所说,“21天,成为了王佩民和父亲之间,永远无法跨越的距离”。

王孝和这个名字,于普通人,他是为人所敬仰的烈士,被写进了教科书,也曾被作为原型人物创作了电影。

而于现实生活里的王佩民,父亲这个称谓,且近且远。她从未见过予自己血脉的父亲,只是在母亲、旁人的讲述里,从革命史料的爬梳中,一点一滴描画出父亲的形象。

且近且远,那是怎样一种感觉?王佩民在节目里说:“我看到他照片的时候,我知道他是我的父亲。但是呢,他这个照片拍出来,看上去,像剧照。他是我的父亲吗?我有一种不真实感。”

但无论怎样,父女间天然的血脉相连,令她这大半辈子有太多时间,沉浸在对父亲的想念和想像之中。

其实,王孝和或者“王孝和们”,又岂止是王佩民姐妹俩深沉怀念的父亲。那些用信仰和鲜血谱写了一曲曲壮歌、那些用生命点亮中国大地的英烈们,亦是我们无数后辈仰望星空时,永恒闪耀的星。

又临近一年“七一”时,值此中国共产党建党97周年之际,我们跟随王佩民,走近烈士王孝和。

这是王孝和烈士生前与妻子为数不多的合影。

王孝和,祖籍浙江鄞县,王家祖祖辈辈靠打渔为生。

1924年2月,他出生在上海虹口师善里四号底楼一个灶间。幼年,他在上海宁波同乡会开办的一所小学读书,由于成绩突出,常受到老师的赞扬和学校奖励,每年学期结束总有奖状和奖品带回家。

1938年,王孝和考入励志英文专科学校,认识了比他高一年级的许统权,并在其引导下,于1941年5月加入了中国共产党。

1941年12月太平洋战争爆发后,王孝和为减轻家中负担,毅然中断了学业。他报考了海关、邮局和上海电力公司,结果被三家单位同时录取。家人觉得邮局是“铁饭碗”,王孝和本人属意海关的工作。但他还是请示了党组织,在组织提出希望他去电力公司后,毫不犹豫听从党的安排,于1943年1月进入杨树浦发电厂。

1946年5月,王孝和结婚。为便于开展地下工作,他和妻子租下了离发电厂较近的隆昌路振声里五号的一间前楼。次年,大女儿王佩琴出生。在那个工人阶级饱受压迫的年代,一家三口的生活过得有些窘迫。但在上海地下党组织的领导下,王孝和内心却是富足的,他深知,黎明就在前方,就在闯过至暗时刻后。

日子在物质的困顿和精神的丰饶中,一点点推移。1948年1月,申新第九棉纺织厂7000多名工人,在上海地下党组织的领导下举行罢工,被国民党残酷镇压。惨案发生后,上海工人纷纷成立“申九惨案后援会”,开展了大规模声援抗议活动,王孝和也在其中。但他为人谨慎,严守纪律,虽经敌人多日侦查,也没露出丝毫破绽。

1948年3月30日,杨树浦发电厂发生了“铁屑事件”,国民党借机夸大事实,逼迫地下党员自曝身份。王孝和被出卖了。“铁屑事件”发生后三周的某天晚上,一个特务突然来到王家,暗示王孝和自首。一番周旋无果,特务悻悻然离开。王孝和一面整理文件一面对妻子交待说:“如果我被捕,一、千万记住,所有我认识的人、到我们家里来过的人,你都不能说认识,切记切记;二、先把佩琴送给我妈妈带,生活困难可以将结婚戒指、衣橱、五斗橱等卖掉,不要不舍得;三、如果我不能出来,或有不测,你要坚强些……”

4月21日,王孝和在上班途中被拘捕。这一天,他接连三次遭到严刑拷打,但敌人在他的身上一无所获。

被捕后,无论遭受酷刑,还是在法庭上与“法官”对辩,他都无所畏惧。

1948年5月,监狱允许家属探监,王孝和终于见到了妻子。得知妻子又怀孕了,他喜忧交加:“我要做第二个孩子的父亲了,你要做第二个孩子的妈妈了,应该高兴呀……”

1948年9月30日,他带着无所畏惧的笑容倒在了距离新中国成立还有一年零一天的傍晚。

节目中,王佩民说,上海市档案局如今还保存着47封父亲的亲笔信,都是他在4月21日被捕直到9月英勇就义时,在监狱中写下的。

在写给狱中难友的信里,他写道:“有正义的人士们!祝你们身体康健!为正义而继续斗争下去!前途是光明的!那光明正在向大家招手呢!只待大家努力奋斗!”

在给双亲的信中,他写道:“儿之亡,对儿个人虽是件大事,但对此时此地的社会说来,那又有什么呢!千千万万有良心有正义人士,还活在世上,他们会为儿算这笔血账的。”

在给妻子的信中,他写道:“但愿你分娩顺利!未来的孩子就唤他叫佩民!”

王孝和倒在了黎明到来前。那时,距离上海解放只有八个月了。

“妈妈带着我们是很辛苦的。”王佩民说,妈妈靠自己打毛线、给人家洗衣服,把姐妹俩拉扯大。最艰难的时候,这位饱受苦难的女性想过自杀,但王孝和生前的一位战友、曾接触过的一位地下党联络员劝她,“你千万不能走这条路,这两个孩子,他们身上流的是孝和的血,你一定要把他们拉扯大”。

1994年,46岁的王佩民与父亲之间有了一次特殊的“见面”。

那年,经国务院批准,原上海市烈士陵园迁址龙华扩建,命名为“上海市龙华烈士陵园”。在将烈士墓搬迁到龙华烈士陵园去之前,王佩民向烈士陵园提出要求,“是不是我能够看一看我父亲?”

“打开一看,我傻眼了,里面都没有……只剩了几根白骨……”

王佩民,这位始终在节目里平静讲述的老人,声音开始有些颤抖,那是她日思夜想的父亲啊!半个多世纪以来,每逢家中有老人过世,她都会在逝者面前祷告“你们替我捎个话给我爸,就说他的第二个女儿在找他”。

就是这样一位情感上克制、隐忍的老人,在讲到自己无缘“见到”想念了半辈子的父亲时,哽住了。

多少年了,当别家女儿有机会倚靠在父亲肩头、怀里撒娇时,王佩民姐妹俩只能想尽办法,借助外力,寻找父亲生前的点滴细节。

一次,王佩民在新华社看到了这张照片。父亲在回头望什么?“他在看,后面是否有他的家人。”这个发现,对于一生与父亲缘铿一面的人而言,太过贵重。

而对于我们,无数的后辈,尤其是如今与永远24岁的王孝和相仿年纪的千千万万人,都应当铭记——正是有了王孝和那样一批抛头颅洒热血的先烈,才有了我们今天能如此安然地坐在这里看大美山河。

2018年,王佩民早已大大超过了父亲在世的年龄。她活过了父亲牺牲后的70年岁月。

没有见过面的女儿,选择了作家刘亮程的《先父》,献给她想念了70年、并且思念仍会继续绵延的父亲王孝和。

“我比年少时更需要一个父亲。我活得比你还老时,身心的一部分仍旧是一个孩子。我叫你父亲,你再不答应。多少年后,我活到你死亡的年龄。我想,我能过去这一年,就比你都老了。

我的女儿只看见过你的坟墓。我清明带着她上坟,让她跪在你的墓前磕头,叫你爷爷。你这个没福气的人,没有活到她张口叫你爷爷的年龄。如果,你能够在那个几乎活不下去的年月,想到多少年后,会有一个孙女俯在耳边,轻声叫你爷爷,亲您胡子拉碴的脸,或许你会为此活下去。但你没有,所有对你的记忆都是空的。

我们真的有过一个父亲吗?没有一个叫父亲的人,白发飘飘,把我向老年引。我不知道老是什么样子,就像我年少时,不知道自己是一个孩子。没人告诉我是个孩子,父亲离开的那一年,我们全长大了,从最小的妹妹到我。你剩给我们的,全是大人的日子,我的童年不见了。

现在,我在你没活过的年龄,给你说出这些。我说的时候,我能感觉到你在听,我也在听,父亲。”

那天,舞台的一侧特意悬挂了一件白衬衣,因为王孝和烈士在牺牲的那一天,穿的就是一件白色衬衣。

作者:王彦

编辑:王彦

责任编辑:王磊

*文汇独家稿件,转载请注明出处。