上世纪八十年代末,我进大学,没多久,认识了李洱。当时他叫李荣飞,理论上是应该读完大学了,不过,还在校园里,也不知道是在读研究生还是放不下丽娃河。反正,当时也没人在乎。前门的老板并不比后门卖甘蔗的更崇高,一个博士生也并不比一个二流子更体面。诗和远方还是时代霸权,马原到学校里来讲座,他身上的光环是,他是作家,他在西藏呆过,他有老虎皮。所有在今天可能被折换成金钱资本的东西,在当年,都只是老虎,不是皮。

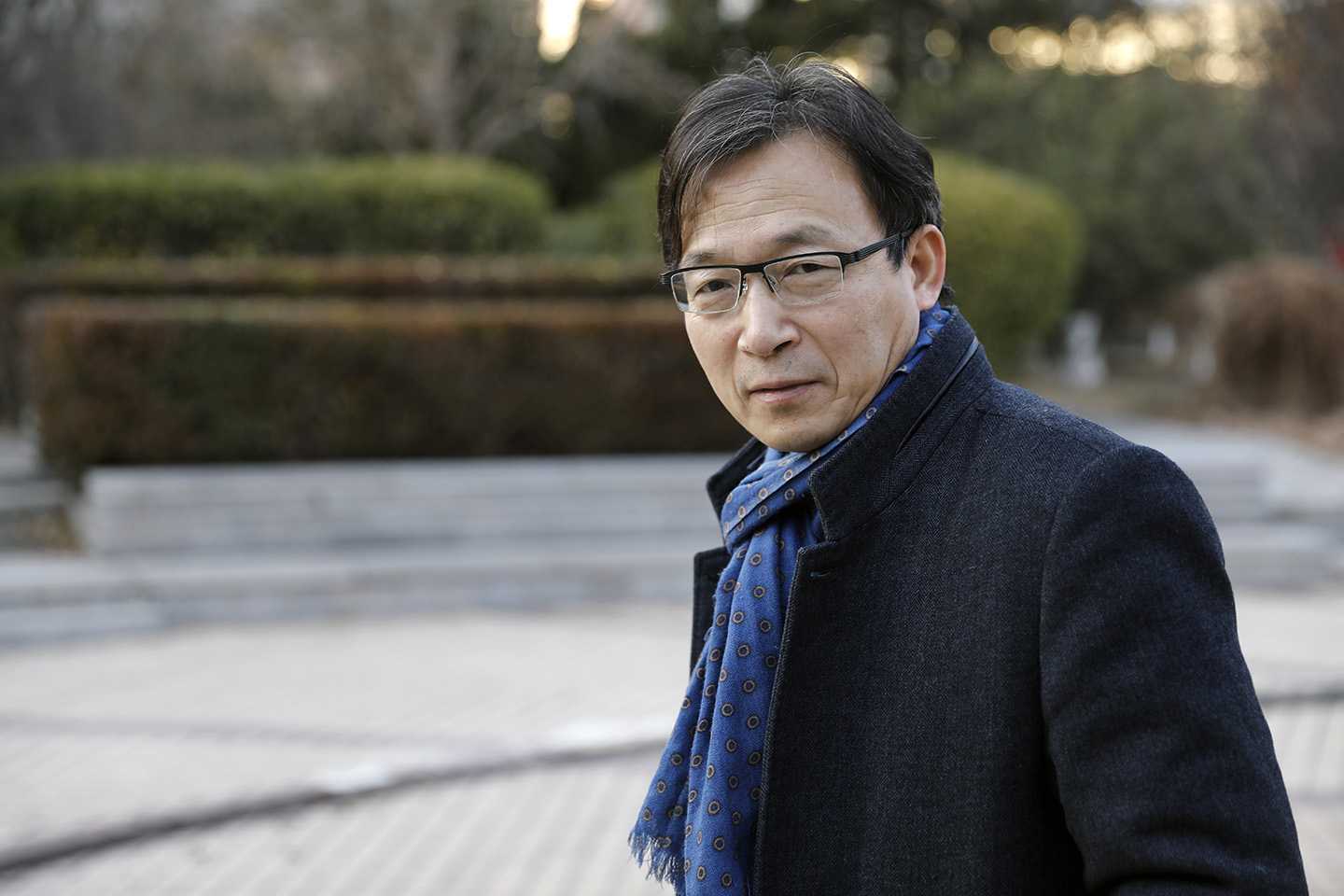

那时李洱成天和格非混在一起,格非是我们的写作老师,大约就是这样认识的。李洱长得白白净净,如果眼睛再大点,就完全符合《金瓶梅》对西门庆的描写,总之,他属于本来可以靠脸吃饭,但对自己的美貌缺乏体认的文艺青年。

不过三十年过去,很多作家变得沧海桑田,李洱也就多了三条抬头纹而已。他笑起来依然眯缝着眼,偶尔还是扛着肩膀走路,但过去和现在,他一直是一群人中最爱说话的那个。

李洱与格非

他常常还没说就先笑上,然后描述午后走过食堂时,诗人宋琳如何被两个刚洗完澡的女学生缠住,突围不了,最后被挟持进了清真食堂。我们就问姑娘好不好看,他却只说两个姑娘都红扑扑很热烈,一个穿着蝴蝶图案的拖鞋,一个头发不停地滴水。我们听了都很失望,觉得他描述的不是女孩,是热带雨林现象。这样大家就觉得责无旁贷,该给他介绍个女朋友了。

于是问他喜欢什么样的姑娘,他滔滔不绝从林黛玉说到林青霞,从后门锅贴店胖姑娘说到十二百商店营业员,在辽阔的历史长河里,他还顺手捞起了海的女儿和安娜卡列尼娜。他好像是在说姑娘,又好像是在说锅贴。起锅时刻,胖姑娘一把葱花撒向锅子,那滋滋的声音,比什么都好听,胖姑娘的手,也比谁都性感。我们看着他心旷神怡的样子,觉得他确实是一个形散神不散的典范,一个段落结尾,他都会说一句,特别好。

因为确实他自己也搞不清喜欢的姑娘该是什么样子,我们就决定给他找两个姑娘,一个胖一点一个瘦一些,一个鹅蛋脸一个小圆脸,而且为了大家方便,准备两个姑娘一起叫来吃火锅。在时间的拐角处,没人觉得这事情有什么荒诞,那时我们还没有接受规则教育没有被生活惩罚过,反正,李洱来了,两个姑娘也都来了,大家高高兴兴地把白菜扔进锅把牛肉扔进锅把蘑菇扔进锅最后把自己一起扔进了锅。

李洱就开始讲故事,他讲着讲着忘记这是一次相亲,最后降落在,男人女人当然可以同时拥有几个女友几个男友,爱情不是他的追求婚姻更不是,他要征服的地方自己都说不清。

程永新、李洱、张生、何言宏在上海作家协会(吴越 摄)

不过,姑娘的眼神却慢慢从绝望转成崇拜,她们同时被他的纯洁和无耻降服。他纯洁因为他不讨好对面的姑娘,他无耻也因为他不讨好对面的姑娘。

这纯洁和无耻,是李洱的天然品相。马原心情不好跑到华师大来寻仇觅恨,李洱就帮着一起去后门踢馆,遇到人家卖茶叶,五元钱一两,李洱就说五毛,卖茶叶大叔满脸无辜地看着李洱,不明白一个斯斯文文的读书人怎么会吐出这种霸王词,就说没钱你们抓一把去吧。逼不了茶叶大叔动手跟他们打架,他们就挨个摊位问过去,终于在林家港跟几个混混施展了手脚,荷尔蒙舒坦了便一路哼着小调回学校。

这是二十世纪进入最后十年时的一个作家侧影。李洱不拗造型不自我崇高,他生活中最大的艳遇是在图书馆发现博尔赫斯,他的最大快乐是在一群人中间脱口说出洛尔迦——

夜有四个月亮

而只有一棵树

一道影子

和一只鸟

他说到鸟的时候,太用力了,大家都笑得不行,他很不满意,但马上他就比别人笑得更厉害,从这只鸟说到了泰戈尔的飞鸟说到杜甫的鸟惊心,然后总结一句,特别好。

说完特别好,他会安静一会,看着窗外的树干,脸上呈现一种迷思。在那一刻,他似乎有点加缪上身,人生越没有意义就越值得去过。加缪是他最热爱的作家,他到现在还喜欢引用加缪的话,“没有反省过的生活是不值得写的”。终于岁月哗啦翻篇,《花腔》写完,《石榴树上结樱桃》写完,他用十三年时间反省生活,拿出《应物兄》。

这是一部加缪意义上的反省之作。或者说,凭着《应物兄》,他完成了《局外人》第二部分式的思考。用他自己的说法,《局外人》第二部是对第一部的复述和反省,第二部重新表达了第一部也覆盖了第一部。这是加缪的难度,李洱接了过来。《应物兄》里的人和事,就是我们这三十年的生活和对这段生活的反思,是我们狗血但也是血的世界,是我们世纪末又世纪初的人生,是我们既抒情又反讽的当代生活。

《应物兄》内在地有一个二重奏,有无数组对立概念和对应关系,他们彼此响应或不应,彼此否定或肯定,共同构筑了这个碎片化时代的一个总体性或总体性幻觉。我觉得,特别好。

很多人问我,应物兄,是不是就是李洱。我也说不上来。不过,应物兄身上的确有一种既纯洁又无耻的东西,莫名地让人怀念。纯洁和无耻,曾经是多么美好的组合,就像一起相亲的少女,就像一道影子和一只鸟。

作者:毛尖

编辑组稿:许旸

责任编辑:邢晓芳

*文汇独家稿件,转载请注明出处。